慕津鋒

自一九五四年梁羽生創作《龍虎鬥京華》起,「新派武俠小說」逐漸在華語世界出現。其後,隨著金庸、古龍、蕭逸、臥龍生、陳青雲、溫瑞安等一大批作家武俠小說的推出,「新派武俠小說」在華人世界產生了極大的影響,直至現在,這種影響依舊未見消減。梁羽生因此也被稱為「新派武俠小說的開山祖師」。後來,有人稱梁羽生、金庸、古龍為「中國武俠小說三大宗師」,也有人將溫瑞安和梁羽生、金庸、古龍並列,稱為「新派武俠小說四大家」。 其實溫瑞安,在這批武俠小說作家裏屬後起之秀,但他的《四大名捕》在武俠迷中卻也極具影響。二○一二年二○一四年,大陸先後拍攝了《四大名捕Ⅰ》、《四大名捕Ⅱ》、《四大名捕Ⅲ》三部電影,取得了很好的票房。可見,影迷對於中國的武俠依舊保有極高的熱情。

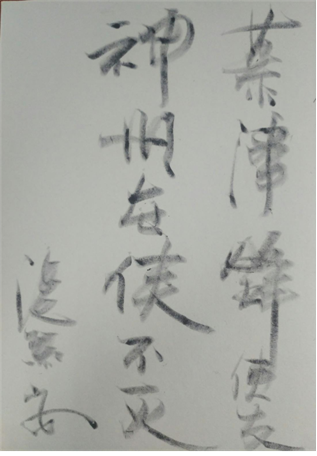

二○一三年九月二十七日,我曾有幸在中國現代文學館見到《四大名捕》的作者溫瑞安先生武俠。在那天中國現代文學館舉辦的「溫瑞安手稿資料捐贈儀式」上,我與溫先生有過簡單交流。臨別之際,我問溫瑞安先生,可否給我題寫一句有關武俠的話。我記得當時他拿筆沉思了一下,然後運筆如飛,在我的冊頁上題寫了「慕津鋒使友 神州武俠不滅 溫瑞安」。

在這次捐贈儀式上,溫瑞安先生將自己珍貴的二十五部手稿捐贈中國現代文學館,其中就包括了《四大名捕戰天王:縱橫》、《天下無敵》等武俠小說手稿。談及捐贈的原因,溫瑞安先生動情地說:「自早年在馬來西亞的小學裏撰寫小說為同窗爭相傳看,我一直有個心願,就是希望華人作品受到尊重。今天我的作品手稿能夠在中國現代文學館這樣一個有內涵、令人安心的建築落地,有如來到夢的王國,謝謝文學館方面的成全。」

聽完溫瑞安先生的發言後,當天出席捐贈儀式的中國作家協會副主席、書記處書記李敬澤先生代表文學館感謝溫瑞安先生對中國現代文學館工作的大力支持。他向溫先生介紹了中國現代文學館作為一所大型文學博物館,並不止於廣泛收藏、保存作家文物文獻資料,更要打造成為一個對海內外文學學術機構、研究者開放的研究平台。他說今天此次捐贈,不僅使得文學館館藏中新增了這筆寶貴的武俠小說財富,而且更成為一個新起點,讓溫瑞安武俠小說對於文學史的意義得到認真研究與估量。隨後,李敬澤還談到自己八十年代初,還在北京大學中文系做學生時,也曾是武俠小說的狂熱讀者,溫瑞安先生此次捐贈手稿中的《少年鐵手》、《十一面埋伏》等作品他都看過。

在隨後的提問環節,對於書迷當場所提「武俠小說是否已死?」,溫瑞安肯定地表示,「武俠小說死不了,它始終在那裏。」接著他又談到,西方世界如好萊塢近年來就很重視運用武俠因素。魔幻電影《哈利波特》、《指環王》就像披上一層西方文化外衣的武俠,魔法學院裏的爭鬥如同武俠中門派內鬥,爭奪魔戒的過程如同一個尋寶故事。如今華文網絡世界裏新出現的精彩武俠作品仍多,他很有信心地表示,今後必將產生廣泛的影響。

在談到中國人特有的武俠文化時,溫瑞安闡述了自己對於「武俠」的理解:「武是止戈,俠是明知不可為。武俠就是要達到一個維持和平的力量。止戈為武,止戈就是停止干戈。以和為貴,只有和,人們才能穩定、奮揚、上進;遭受毀壞、破壞,戰火蔓延的情況下,人們沒法得到充分的發展。……武是一種手段,俠才是最重要的。只有武而沒有俠,純粹在暴力讓觀眾得到感官上的刺激,就是比較落伍的了。而俠呢?俠就是明知不可為,而義所當為者為之。……這個義本身就是禮儀、俠義、正義、情義、公益,而義所當為之,你覺得這件事情是要做的。例如有老人倒下,到底還扶不扶?在一些公共的場合裏面,我們做了一些事情,幫了一些人,可能挨了一身打,甚至麻煩後來多的是,可是往後想沒有後悔。兩體結合,就是武俠的一個本意。這就是我寫武俠時必須要堅持尋求的意義。」

在那次會議上,我曾與溫瑞安先生談到了金庸。我說金庸先生的武俠小說對我一生影響很大,甚至對我的世界觀、價值觀都產生了極大影響。他的武俠小說給了年少時的我一個大大的「武俠夢」、「江湖夢」,它讓我知道做為一個中國人,要「忠、孝、信、誠」,心中要有「禮、義、廉、恥」,對家人、朋友要「有情有義」,對社會要有一種「俠義情懷」。當我談到這些時,溫先生點頭表示贊同。他講他和他的武俠小說最早也是深受金庸影響。對於金庸先生,他給予了極高的評價:「他是集各家之大成。他在,武俠在。他把武俠小說寫成了一種文學殿堂的境界,把武俠小說文學化,讓武俠小說在教科書上都能看到。謝謝他的努力。」、「我與金庸先生是忘年之交,我自己曾在很多寂寞、輝煌燦爛的日子裏,跟朋友談起他的人、他的小說、他的機構,都充滿了敬意和誠意。有時候,心裏跟這位大我近三十歲的長者很親近,就像我父親一樣,在苦難的歲月中我會在心裏低訴,就像書裏的作者跟自己早就相知一般,但有時候卻又不怎麼服他,覺得他太多的約制與距離,忍不住要跟他衝撞、頂撞一下。」

因為還有眾多記者、書迷在等著採訪溫先生,我不便再耽誤他更多寶貴時間。當我與他握手告別時,我拜託他回到香港,如再見到金庸先生時,送上我這位金迷對老人的祝福。溫先生笑著說:「一定!一定!」

這次見面,我才知道金庸與溫瑞安先生竟是「忘年之交」。之前,我確實沒想到,我以為他們也可能就是認識罷了。以前,我覺得溫瑞安的武俠小說更像古龍先生的風格,與金庸的武俠相距有些疏遠。

最近,我在組一期金庸先生的專刊,在翻閱金庸傳記時,看到一些資料講述了金庸與溫瑞安的「忘年之交」。溫瑞安第一次讀金庸小說,還是在馬來西亞上小學的時候。當時,溫瑞安家中的舊書架上,有幾部薄薄的《紅花十四俠》(《紅花十四俠》其實是金庸第一部小說《書劍恩仇錄》的盜版本),紙質奇薄,字排得很細密,溫瑞安是一口氣讀完的。在閱讀中,他覺得自己有一種從來未有過的感受:一種實在感,彷佛書的世界雖是虛構的世界,但在現實是有這樣的俠情的。當時,溫瑞安家中還收有幾冊零星不全的《射雕英雄傳》、《神雕俠侶》,年少的溫瑞安把它們當作寶書,就算只看其中一段,讀其中一節,他也會被深深吸引,不由自主地關心故事中的人物。後來,溫瑞安還聽兄長講過金庸《天龍八部》中的一些故事,其中段譽與喬峰鬧酒,游坦之學冰蠶神功,四大惡人的惡法等等令溫瑞安心馳神往。於是,溫瑞安便千方百計或租或購金庸其他武俠小說來讀。有一次,溫瑞安租得《倚天屠龍記》,他完全被龍門鏢局滅門懸案所吸引,後來當讀到張翠山、殷素素被逼慘死時,溫瑞安竟覺得作者金庸實在太殘忍,他有些懷恨金庸,怎麼可以寫這些好人死。一九七三年底,溫瑞安到台灣上大學,有段期間,他依舊狂讀金庸武俠小說,並屢向同學、朋友推薦金庸,因為他覺得他的小說就是好。溫瑞安與金庸的第一次見面,是在一九八五年的香港大會堂。溫瑞安後曾著文回憶自己在等金庸時,心情那是相當的忐忑不安,彷彿金庸書裏的一一個人物就要破紙而出,就跟苗人鳳、胡一刀、風清揚、黃藥師、張三丰就要活在眼前一樣。但一見到金庸,自己種種緊張和不安便煙消雲散了。他感覺站在自己面前的金庸先生是那樣的親切、熟悉、溫和、敦厚,是那樣的從容淡定,但在言語中又能真切地感受到他的精明與鋒利。第一次見面的當天,金庸熱情邀請溫瑞安和他的朋友坐自己的遊艇出海遊玩。坐在遊艇中,溫瑞安笑著問金庸遊艇有沒有名字,金庸笑著說:「本來沒有,要叫就叫做『金庸號』罷。」那時已近下午,金庸和溫瑞安到甲板上坐著曬太陽聊天。金庸問溫瑞安:「你小說的人物跟現實的人有沒有關係?」溫瑞安說:「有。」金庸笑了:「是哪些人?」溫瑞安說:「有的是我喜歡的人,有的我不喜歡,改頭換面,寫在書中,有時衝動起來,一刀殺了。」金庸又問:「權力幫(《神州奇俠》的第一大幫會)也有象徵?」溫瑞安點頭道:「有一點啦。」金庸笑著說:「蕭秋水是你了?」溫瑞安聽金庸這樣問,自己也笑了。隨後,金庸又問:「還有什麼別的興趣?」溫瑞安說:「我這個人苦於『周身有癮』,動的靜的揀來也有十七、八件,只好選二、三樣說了,其中一項是『電影』。」金庸聽後溫和地說:「我以前也導演過幾部片。」溫瑞安說:「我知道其中一部是長城的《王老虎搶親》。」金庸謙虛地說:「拍得不好。」然後他謎著眼睛看著溫瑞安,說:「你的樣子可以去拍電影。」溫瑞安倒沒想到有這一句,「哦」了一聲,沒有再接下去。溫瑞安同行的一個朋友忍不住問金庸:「查先生,你有沒有過不開心的時候?」金庸聽了覺得好玩,笑說:「有啊。」那位朋友接著又問到:「那你不開心的時候怎麼過呢?」金庸笑著說:「睡個覺不就過去了?」在這次聚會中,溫瑞安對金庸談出了自己對他的感覺是「有容乃大」四個字。金庸點點頭,補充說:「這四個字下面本來還有四個字,就是「無欲則剛」,而這八個字就是《明報》辦報的宗旨。」(「有容」,是一種開放的度量,「無欲」,是一種自抑的心態。要做到「有容」很不容易,因為它不是什麼都容的意思而必指應有心胸,有見識。而要做到「無欲」則更難了,因為天下人來來往往,都是「替為利往」。若是生活無憂,還相對容易作到這一點,若連基本的生存都難保,要做到「無欲」,就幾乎是不可能。金庸和他的《明報》雖說並不是在所有的方面都能做到這一點,但他們一直在堅持履行自己的宗旨。)

面對送爽的涼風,平靜的海水,畫一樣的群山,溫瑞安與金庸坐在一起時,突然心中湧起一股對金庸先生的孺慕之情,他發現自己是那樣敬佩與崇拜眼前的這個老人,覺得他是那樣的親近。

第一次見面,溫瑞安便感覺金庸是那種「雖沒有擺任何姿態,但自有氣派。」此後,他們便開始了交往。溫瑞安常在自己陷入迷惑時,向金庸求教。因為在他眼中,金庸是一個可敬、可親、可愛的長者和朋友。

對於自己的這位小友,金庸也是優渥有加,又慈又嚴,尤其是在武俠小說創作各方面,金庸總是及時給予建議。他曾當面批評溫瑞安小說常另闢段落寫山川風景,這樣做其實不夠自然:也批評過他文章寫得太快,這樣其實難免會有疏漏。

「文學上,節制是很重要的,要將奔騰的感情約束在含蓄的文句之中。你的小說有很大的吸引力,然而往往放而不能收,給人一種『過分』的感覺。《四大名捕》很好,《今之俠者》中前幾篇也很好。《神州》與《血河車》似乎寫得太倉卒、太快,自己特有的風格反而少了……也曾指出他的小說中兄弟背叛出賣的情節過於重複……」

當然,金庸也會跟溫瑞安說:「你不一定都要接受。」但每次,溫瑞安總是真心地虛心接受金庸意見,並儘量在下一部小說避免重犯同樣的錯誤。

一九九一年,溫瑞安在香港曾寫過一篇《殺人者唐斬》(又名《結局》),其中用了很多現代文學的技巧與手法。後來,當金庸讀到這篇小說後,特地邀溫瑞安夫婦去聽濤館吃飯,金庸親自開車來接他們。吃飯的時候,金庸手裏拿著溫瑞安的這篇小說,笑著說:「《結局》寫得很精彩、很好,《明報》要用,不過有些錯漏,不妨拿回去再改一下,要是不改,《明報》也會用。」最後吃完飯往外走時,溫瑞安竟然把小說稿子忘記在椅子上,餐廳服務員趕忙追了出來,把稿子交給了金庸,金庸還替溫瑞安付了小費,並且笑著對溫瑞安說:「這麼好的稿子,別丟了哦!」溫瑞安雙手接過稿子,心情顯得非常沉重:「我不知道古人傳遞衣缽的情形怎樣,但我要記住這份感情。」

金庸還有一點讓溫瑞安感到敬佩,那就是金庸在他的言談舉止間,根本看不到有名有錢人臉上常有的那種自得與傲慢。就在溫瑞安和金庸夫婦第一次見面並同遊的晚上,金庸請溫瑞安和他的朋友到一家飯店吃晚飯。吃完,金庸付了賬,就要走,忽然桌上的餐巾掉到了地上。溫瑞安見了,侍應生見了,都想去拾,而此時金庸卻敏捷地俯下身子,從桌子底下拾起了餐巾,擺回桌上。金庸身體已經發福,以他的身份和給的小費,掉了餐巾根本不需要他去彎身去拾。但正是他這種溫和的態度,讓溫瑞安記憶深刻,他認為金庸是那種「大福大貴而不驕」的人。在這次會面的第二天,金庸邀請溫瑞安到家中做客。金庸的家坐落在香港半山區的雲景道,這裏風景優美,環境幽靜。進入金庸家中,溫瑞安對於金庸先生書房的佈置感到大為震驚。四周都是壁櫥,櫥子裏裝的厚厚薄薄全是書。金庸的辦公桌位於房子的中央,並有長長的落地窗,從這個窗子可以望見整個維多利亞海港的夜景。金庸房子的窗戶之大,讓溫瑞安一眼難忘。「當我看到這一段,我對金庸先生豐富的藏書感到震驚。一個如此功成名就的老人,依舊每天在書的海洋裏追尋著自己的夢想。這一點,就值得我很好的學習。」

正是不斷地對知識渴求,金庸先生是那樣的精彩,他的武俠小說是那樣的引人入勝,讓我「一眼難忘」。金庸先生從不「小我」,他總是那樣大氣磅礴、義薄雲天。他的小說總是看得讓人熱血沸騰,總想跟書中人一樣仗劍走天下,去江湖圓一個武俠夢、英雄夢。

我要感謝金庸、梁羽生、溫瑞安先生的武俠小說,是它讓年少的我有機會走進我們這個國家、這個民族在歷史上曾經歷過的那些血雨腥風的歷史事件、歷史人物,讓我在書中人物哭與笑、血與淚中領略到中華民族五千年的文明和信仰。正是這種文明與信仰,支撐著我們這個民族歷經五千年,一直屹立在世界的東方。

新派武俠小說作為中國當代文學花園中的一支,為中國文學的普及、中國傳統文化的推廣,做出了重要貢獻。中國現代文學館作為中國最大的現當代作家文學資料博物館,武俠小說家一直也是我們關注的重點。二○○六年七月二十六日,「新派武俠小說開山鼻祖」梁羽生先生在悉尼將自己珍貴的手稿、書信、字畫和藏書,以及楹聯,翰墨、家具實物等文物無償捐贈中國現代文學館。同年年底,中國現代文學館專門成立了「梁羽生文庫」,這也是文學館目前唯一的一個武俠小說家文庫。。二○○九年五月,美國華裔武俠小說家蕭逸先生,在北京向中國現代文學館捐贈了其代表作品《西風冷畫屏》和《七道彩虹故事》等眾多手稿和《馬鳴風嘯嘯》等武俠著作的各種版本十五部,及一批珍貴的照片資料以及著名武俠小說《飲馬流花河》等作品連載時的早期報紙。再加上二○一三年九月二十七日,香港武俠小說家溫瑞安在北京將其三十餘件手稿捐贈中國現代文學館。現在文學館共收藏了三位武俠小說家的文獻資料。梁羽生、蕭逸、溫瑞安先生捐贈的這些與武俠小說有關的文物文獻資料,對研究中國新派武俠小說創作具有很高價值。

只是甚為遺憾的是,因與金庸先生及古龍家屬一直沒有更好的溝通渠道,他們的資料文學館極為稀少。這對於一個武俠迷和曾經做了十八年的徵集人,我內心感到甚為遺憾。希望以後能有機會,讓他們的武俠小說手稿同樣走進中國現代文學館這座豐富的寶庫。我期待著。

(本文圖片由作者提供)

慕津鋒簡介:中國現代文學館徵集編目部主任、副研究館員。長期負責與全國及海內外華文作家聯繫,徵集中國現當代作家手稿、書信、字畫等文物文獻資料。現主要從事有關作家手稿、書信等文物文獻資料的檔案徵集與研究,已在省部級刊物發表文章一百多篇,並出版館藏資料研究著作《大師的腳注》,並參與編輯《現代作家研究》(二○一一卷-二○一九卷)、《柏楊手稿卷》、《笑傲人生──馬識途百歲感悟》等。