林釗勤

二〇二五年六月廿五日,維港的燈火還在如常閃爍,那個總愛眯著眼笑談美食的老先生卻悄然離開了。消息傳來時,我正坐在街角茶餐廳,望著碗裏浮著油花的魚丸粿條湯發呆,忽然就想起他常掛在嘴邊的話:「美食當前,總能有所思,或饞性千嬌,食前觀察、吃中思想、品後體味。」這老爺子把吃喝寫提煉成了人生哲學,如今雖永遠放下了筷子,卻把滿肚子的煙火氣熬成了人間不滅的暖。

一九四一年,蔡瀾生於新加坡的潮州移民家庭。記憶裏最清晰的,是母親在廚房忙活的身影——韓江的風裹著魚飯的鹹鮮、粿汁的醇厚、鹵鵝的濃香,在蒸汽氤氳裏勾得人直咽口水。後來定居香港,他總往潮汕跑,像個尋寶人鑽老街深巷。看老師傅捶打牛肉丸,木槌起落間汗水混著肉香飛濺,丸子在鐵鍋裏彈得老高;蹲在粿品店前,等老闆掀開蒸籠,白霧裏紅桃粿的艷、韭菜粿的翠,光看著就挪不開眼。

有次在街頭小店喝豬雜湯,他眯著眼咂摸半天,忽然說:「這湯喝進嘴,像是仙人的美食,清甜裏帶著股幽香。」他寫豬腸脹糯米,說那軟糯的糯米與醇厚滷味一相逢,咬下去全是鄉愁;寫一百多種配菜的白粥,道盡潮汕人對生活的細緻;寫魚飯,說是大海最本真的饋贈;寫生醃,形容那是舌尖上的海洋舞會。旁人只當是饞嘴話,我卻知道,他哪里是在寫吃的,分明是把潮汕人的命寫進了字裏——出海討生活的苦,灶台前的巧,都藏在滷味拼盤和祭拜粿品裏。就像他說的:「有時,我們吃的不是食物,是一種習慣,也是一種鄉愁。」那些在老街深巷裏尋來的味道,早已不是簡單的食材組合,而是刻進骨子裏的文化基因。

如果說美食是蔡瀾與世界對話的方式,那麼電影與文字則是他傳遞這份熱愛的載體。他年輕時被邵逸夫看中,在日本大學藝術學部學習電影編導,從此與光影世界結下四十年不解之緣。作為嘉禾電影的製片人,他監製了《龍兄虎弟》、《福星高照》等經典港片,在商業與藝術的夾縫中試圖尋找平衡點。「邵氏一年拍四十部電影,我曾提議三十九部賺錢,一部為理想,結果卻是無解。」這段經歷讓他最終轉向寫作,卻也為他的文字注入了鏡頭般的畫面感。

在《舌尖上的中國》擔任總顧問時,他堅持讓鏡頭對準田間地頭的農民、凌晨勞作的廚師:「美食的背後是人,是他們對生活的態度。」這種視角貫穿他的所有創作——無論是電視節目裏蹲在街邊吃牛肉麵的憨態,還是書中描寫菜市場裏「瓜果梨桃朝自己微笑」的童趣天真爛漫,他始終在用最樸素的方式告訴世人:生活的趣味不在遠方,而在眼前的一蔬一飯、一朝一夕。

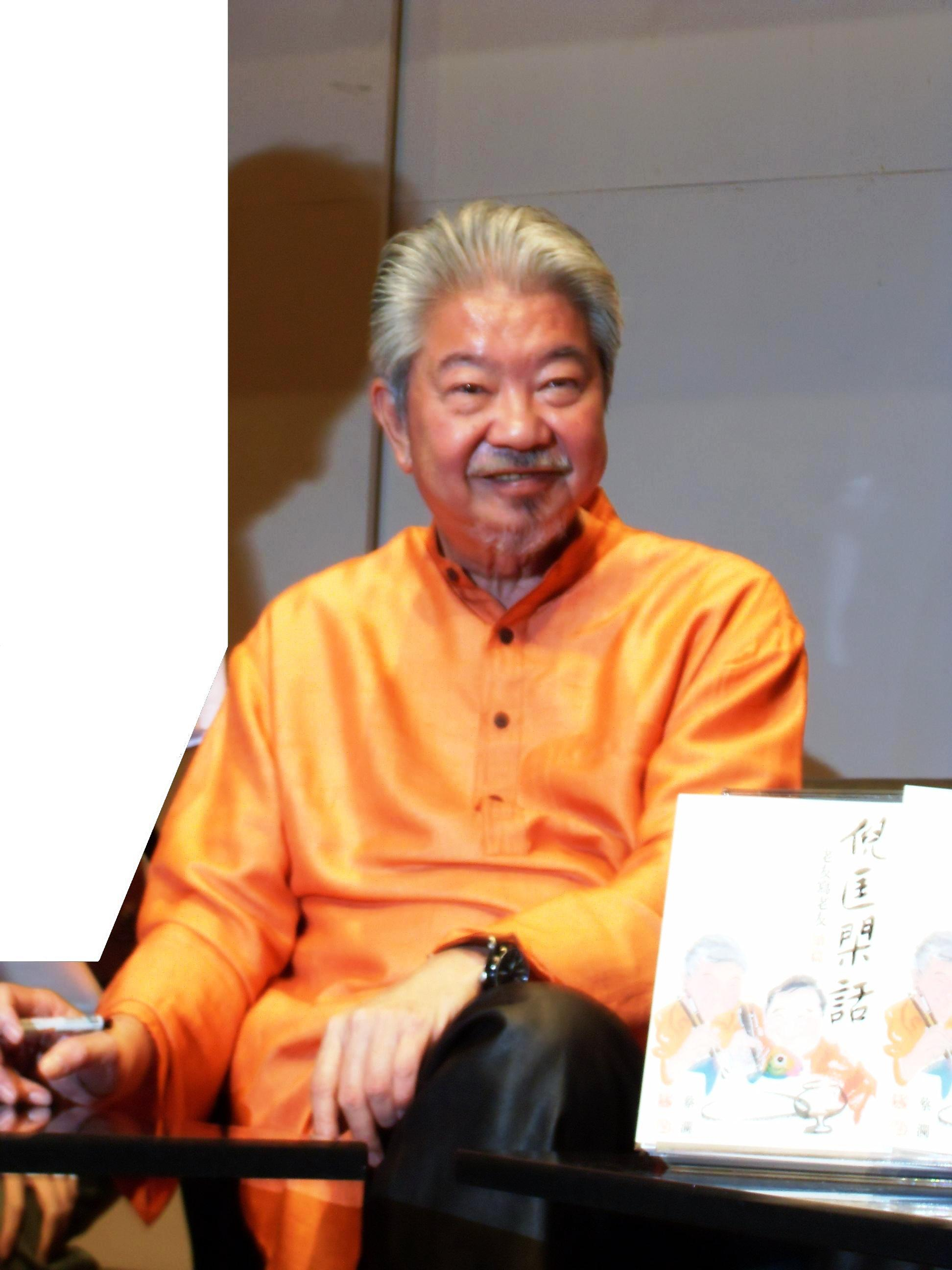

蔡瀾,攝於二〇〇八年

和金庸、倪匡、黃霑並稱「香港四大才子」的他,活得比誰都通透。書房裏滿牆字畫間,常擺著半塊吃剩的蘿蔔糕,煙火氣和書香氣攪在一起,就是他最真實的模樣。他從不掩飾對名牌美酒的喜愛,笑言「花心萬歲」,卻與妻子張瓊文相濡以沫;拒絕子嗣,只因深知自己擔不起那份責任,這份坦誠讓多少人暗自敬佩。

搞電影時,別人拍大場面,他偏蹲在街頭拍賣雲吞面的老伯,看熱氣模糊鏡頭,卻映出最鮮活的香港。他說電影要拍人味兒,這和他寫美食要講出故事是一個理兒。後來做《蔡瀾歎世界》,扛著攝像機滿世界跑,在《舌尖上的中國》當總顧問時,三言兩語就能點破食物裏的文化根脈。有人說他是「食神」,我卻覺得他更像個生活的導演,把尋常日子剪成了精彩的紀錄片。在他的鏡頭和文字裏,一碗雲吞面、一碟蘿蔔糕都充滿了故事,那是最真實的生活氣息。

讀他的文章,像在和一位老友喝茶聊天,沒有華麗辭藻,卻溢滿生活的智慧。寫美食,不單是說味道,更是講那道菜背後的人情世故。他寫潮汕阿嬤過年鹵鵝,說香料要配足十二味,慢火煨到骨頭都入味——哪里是鹵鵝,分明是把日子熬進了滋味裏。寫人生,他總帶著豁達的樂觀:「人生意義到底是什麼呢?吃得好一點,睡得好一點,多玩玩,不羡慕別人,不聽管束,多儲蓄人生經驗,死而無憾,這就是最大的意義吧,一點也不複雜。」

千萬微博粉絲愛向他請教困惑,他總用玩笑話藏著深意。有年輕人問前程,他回:「儘量地學習、儘量地經歷、儘量地旅遊、儘量地吃好東西,人生就比較美好一點,就這麼簡單。」這哪里是回答,分明是把自己的人生信條掰碎了,揉進日常的煙火裏。有次見他回覆網友:「別總想著成功,先學會好好吃飯。」初聽像玩笑,細品才知是真諦——連吃飯都敷衍的人,又怎能用心活出滋味?他的文字裏,藏著最樸素的生活哲學。說愛情,他寫「要像對待美食一樣,懂得欣賞,也要懂得珍惜」;說煩惱,他勸「像對待一碗熱湯,吹一吹,慢慢喝,總會涼下來」。那些看似隨性的筆墨,實則是把人生嚼透了、悟透了,才化作這般雲淡風輕的模樣。

消息傳來那天,朋友圈都在刷屏。有人曬他的書,書頁間還夾著當年看《蔡瀾歎名菜》時做的筆記;有人發他節目截圖,畫面裏他蹲在泰國夜市,跟小販學做冬陰功湯,笑得像個孩子;更多人鑽進茶餐廳點一碗粿條湯——好像這樣,就能離他近一點。忽然想起有次看他節目,凌晨三點的旺角,雨霧裏茶餐廳的霓虹明明滅滅,他端著碗魚丸湯吃得滿頭大汗,回頭對鏡頭笑:「活著,就得對得起這張嘴。」那煙火氣裏的通達,比任何說教都動人。

如今維港的燈火依舊璀璨,那個蹲在街頭看老師傅做粿品的身影卻已遠去。但他留下的,又何止是文字和鏡頭裏的美食?是教我們把日子過成詩的勇氣,是在煙火人間裏活出真我的灑脫。他說「我活過」,這三個字道盡一生的無憾,也讓我們懂得:人生短暫,要像他那樣,把每一刻應得的享受都嘗透,把平凡日子過得有滋有味。

蔡瀾先生,您是人間煙火裏的最後一盞燈……

(本文圖片為資料圖片)

林釗勤簡介:筆名曉林,中國散文學會會員。曾多次獲獎。作品散見《詩歌月刊》、《中華詩詞》、《新民晚報》、《山西日報》、《山西晚報》、《海南日報》、《作家文摘》、《海外文摘》、《鴨綠江》、《作家天地》、《詩選刊》等刊物。另外,人民網、新華網、光明網、學習強國等媒體平臺亦有拙作見諸於世。出版有散文集《有情天地》,詩集《落地生花》。