李遠榮

我愛上傳記文學,可以說是從中學開始,那時我常常跑圖書館,最喜歡看兩本書:寫奴隸起義的《斯巴達克斯》和描寫著名畫家的《梵高傳》,這兩部外國巨著,使我看得如癡如醉。

起初,我寫傳記文學的文章大多在香港發表,直至一九八九年初,台灣傳記文學作家劉心皇先生,把我的作品介紹到台灣寶島。那年三月二十日我在台灣《中外雜誌》發表〈離情萬里心〉一文,讀者反應不錯,《中外雜誌》發行人王成聖教授覺得我寫的人物傳記頗有特色,建議我多寫,自此之後,每一年我都為他們寫了十多萬字的稿子。

台灣有兩本專門發表人物傳記的刊物,一本是上述所說的王成聖教授所編的《中外雜誌》;另一本是劉紹唐先生主編的《傳記文學》,後者也發表我的文章,但不如前者數量多且影響大。

千淘萬漉雖辛苦 吹盡狂沙始到金。(資料圖片)

這些年來,在我的寫作生涯中,還是以寫人物傳記為主,大約有四百多萬字,出版傳記文學專著有《名人往事漫憶》、《文海過帆》、《博采珍聞》、《翰墨情緣》(一、二集)、《李光前傳》、《雪泥鴻爪》、《名士婚姻》、《學海軼聞趣事》、《探微集》、《清宮秘聞錄》、《名流雅士逸聞》、《奇人異事錄》等十二本。

毋庸置疑,因這種文學體裁寫多了,定然有一些感受、心得體會或經驗之談。

我認為,寫一篇人物傳記,其寫作目的要明確。可以寫名人、普通人,也可以寫壞人。寫名人的目的在於表彰其對社會的貢獻,見賢思齊,以提高人們的思想素質;寫壞人,在於揭發其醜惡的面目,作為反面教材,以引起人們的覺悟。因為歷史的因由,有些人被歷史顛倒了,傳記作家可利用這枝筆,把顛倒的歷史再顛倒過來。

我於一九九○年在香港《明報月刊》發表《張恨水和「啼笑因緣」》一文,是基於人們對張恨水及其作品諸多誤解。說起他和他的作品,總是禁不住與頹廢、不健康之類的字眼掛起鈎來。國內大學中文系所使用的課本中,相當長一段時間對張用語偏少,甚至隻字不提。使不少年輕的文學愛好者無法全面、客觀地了解和評價張恨水及其作品,拙作在內地評論界引起極大的反響。上海作家邵德懷在一篇題為〈名人往事,歷歷在眼前〉的評論文中道:「李遠榮的文章,不但澄清了所謂頹廢,不健康的誤識,而極有說服力地揭示了張恨水作為現代文學史上一位重要作家的嚴肅態度、強烈的責任感和可貴的愛國精神」。

眾所周知,胡適是中國「五四運動」的倡導者之一,是白話文的先鋒,只因去了台灣發展,而成了反動文人。為此我寫了〈「情不自由」的自由主義者──胡適的封建婚姻與情場艷遇〉,在一九九○年二月號的香港《明報月刊》發表,對胡適的雙重性格作了披露。廣州暨南大學台港暨海外華文文學研究中心主任潘亞暾教授看了此文,寫了一篇〈現代史料的珍貴結集〉的文章道:「胡適評者自多,但半個世紀的政治干擾學術,弄得史學無所適從。李遠榮此文,把胡氏的婚姻與艷遇置於胡氏社會思想的框架上加以處理,題為「情不自由的自由主義者」,基調十分高明,文章敘事翔實,連蔣介石輓聯也都緊扣胡適的生平業績,可見李君選材之精。我讀過不少胡適生平的史料,但未見寫得風趣多彩如李君之文者。」

為傳主平冤昭雪,也是傳記文學的一種責任。

在文章選材方面,著作者各有各的需要,有的為形勢所需,有的為研究所需,有的是應出版社或報刊雜誌之要求而寫,而我寫的人物傳記,大多是機遇,機遇是可遇不可求的。為什麼這麼說呢?因為我有一份工作,搞文學純粹是業餘興趣。有靈感、有時間就寫,沒有時間、沒有靈感就不寫。也許是我的性格使然,我把《禮記.學記》所云:「獨學而無友,則孤陋而寡聞。」當成我治學的座右銘。因而使我朋友遍天下。因為朋友多,機遇也就多。

曹禺是世界知名的戲劇大師,他的名著《日出》、《雷雨》蜚聲海內外歷久不衰。而我只是香港的一個普通市民,天南地北,照理是拉不上關係,卻因為共同愛好文學,使我們有一段奇緣。

話說一九八八年二月,中新社報道,曹禺和夫人李玉茹應「福建京劇之友聯誼會」邀請,去廈門參加閩台探親晚會。

在廈門時,曹禺參觀胡里山炮台,遙望台灣的方向,感慨地說:「我有不少好友在台灣,一別三十八年,時在懷念中。教我最難忘的是梁實秋先生。抗日期間,我客居重慶時,常常遇到他。他的英文根底非常之深,學問很淵博。有空時,我常常登門求教,他沒有什麼架子,隨便得很,誰都願意和他談天,因為他的談吐幽默。他能講各種各樣的貓,有趣極了,我認不住放聲大笑。只要跟他在一起,你就會感染到快樂。凡是有學問的人都如此,沒架勢,很幽默。我與他分手後,聽朋友告訴我,梁先生編了一部英漢辭典,編得很完善、很翔實。我很想買,就是買不到。後來又聽說梁先生把莎士比亞的全部著作都譯成中文,這是多麼不容易的事,真了不起!很可惜,梁先生已離開我們了。如果天假人壽,梁先生能來大陸,我們見見面,該有多好。梁先生的去逝,我們這一輩上了年紀的人,頗有日見故人稀之感!」曹禺的這番話,以及他懷念故友的哀思,深深打動了我的心,剛好我手頭上有一部台灣出版的梁實秋編的英漢辭典。我想,曹禺大師正需要這部書,如果這部書放在他那裏,肯定比放在我這裏發揮的作用要大得多。因此,我毫不猶豫地把這部書寄去北京贈送曹禺。這件小事辦好後,也就淡忘了。曹禺是譽滿天下的戲劇家,況且我們又素昧平生,所以我並不期望他會覆函。

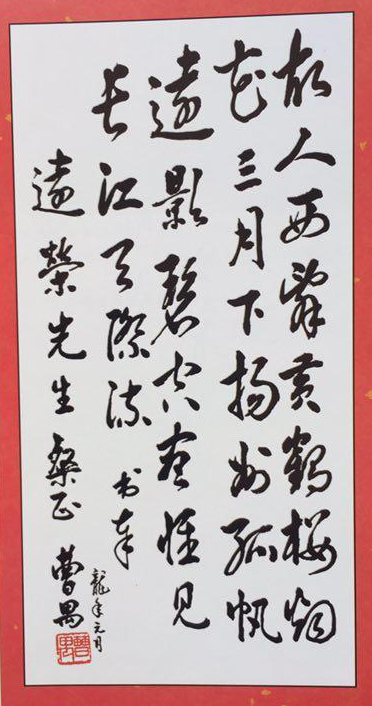

但世事往往出於預料之外,曹禺收到我的書後,親筆覆了一封熱情洋溢的感謝信:「遠榮先生:來書教悉,鄙字劣,囑書條幅,實感慚愧,爰寫李白詩一首以報盛意。梁實秋編的辭典,只在寓廈門時,順口提及,未料先生見到,且以手中寶愛寄下,不勝感嘆,天下有心人多,生命實可貴也。專此敬謝,並問闔府安好。」同時,曹禺應我的要求,贈送我墨寶一幀,寫的是李白〈黃鶴樓送孟浩然之廣陵〉詩:「故人西辭黃鶴樓,煙花三月下揚州。孤帆遠影碧空盡,唯見長江天際流。 書奉 遠榮先生粲正 曹禺 龍年元月」。

曹禺大師那年七十九歲,任中國文聯主席。一九七八年,法國總統授予他法國榮譽勲章。梁實秋先生去世後,由曹、梁兩位大師的隔海情誼,引起我和曹禺大師這段新的情誼,使我彌足珍惜。

過後,我寫了《曹禺大師和我的一段奇緣》,曹禺逝世時,《人民日報》編了紀念專輯,此文收入專輯發表。

冰心女士。

一九八七年,冰心女士八十七歲,是中國文學家中年紀最大的作家,因此內地文藝界尊稱她「年在萬人之上」。

她一向以母愛、童心、崇仰大自然的作品主題和淸麗、典雅、純潔的文風飲譽海內海外。

她的作品《寄小讀者》,風行東南亞幾代讀者,歷久不衰,深受人們的敬重。

香港人愛看冰心的書,香港出版社因而大量翻印冰心的名著,以滿足讀者的要求。如果本著尊重作者的版權,抱認真治學的態度去做,應該說這是好事。但有個別出版社,只求金錢利益,張冠李戴,胡亂編撰作者自撰,草率行事,不尊重作者版權,造成極惡劣的影響,這是香港人所不齒的。

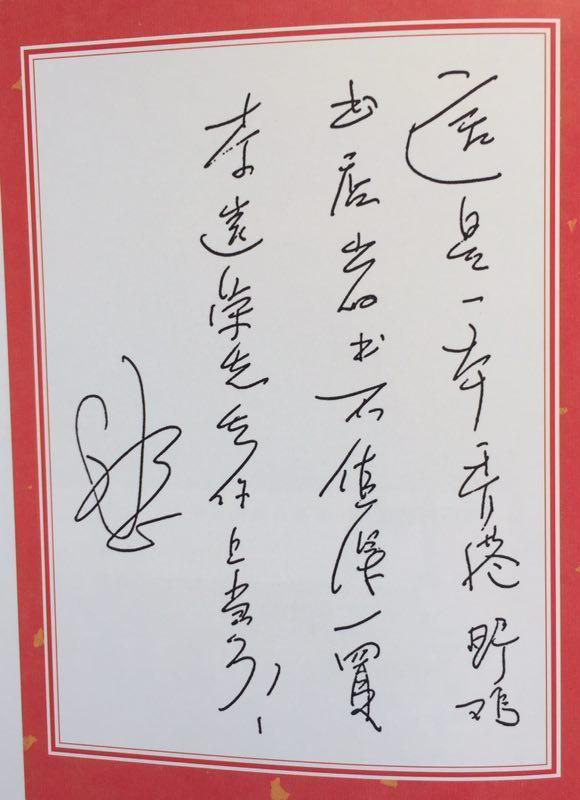

那年我把一本香港某出版社翻印的冰心名著《寄小讀者》寄去北京請冰心女士簽名,她收到後在書上題了幾句風趣、幽默的贈言:「這是一本香港野雞書店出的書,不值得一買,李遠榮先生,你上當了!」

看語氣,冰心女士是極為生氣的。接著她還在該書首篇〈謝冰心小傳〉中,用紅筆打了三個「X」,以示文不符實。指出三處錯誤:「一、謝冰心沒有星朗這個筆名,是編者自己杜撰上去的。二、一九三七年七月,冰心沒有在雲南出任西南聯合大學教授;三、一九四五年八月,抗戰勝利後,冰心並不在北京燕京大學教書」。

香港有句俚語:「東西可以亂吃,話不可以亂說。」某出版社這種不負責任的態度,激怒了冰心女士,因而斥之為「香港野雞書店出的書,不值得一買。」

為此,我寫了〈冰必怒斥香港野雞書店〉一文。

冰心寫給作者的短箋。

有「中國居里夫人」之稱的吳健雄女士遠居美國,我和她素昧平生她怎麼會在千里迢迢的異國他鄉為我修改文章呢?這裏原來有個故事。

一九九○年春,台灣《中外雜誌》社長兼總編輯王成聖先生向我約稿。希望我寫一篇有關世界著名女科學家吳健雄女士生平事蹟的文章,把這位中華民族的優秀兒女介紹給台灣讀者,其盛情款款,使我感動,於是我利用業餘時間日以繼夜地寫了一篇題為〈吳健雄二三事〉的長文(約一萬多字),寄給他,王成聖收到拙作後很高興,原來他和吳健雄女士是知交。繼而,把拙作寄到美國給吳女士審正,吳女士雖然很忙,仍然撥冗認真地看了拙作,並作了兩處重要修改:

一是在文章前頭加了一大段,小標題是「瀏河世家造福鄉邦」,共有一千六百三十四字,主要是敘述其父親吳仲裔參加革命,提倡教育、除暴安良、造褔鄉梓的事蹟。這個故事如果不是吳健雄親筆寫出來也沒人知道。所以吳健雄提供的這段文字十分珍貴,它成了當今世上研究吳健雄家族的重要史料,這也出乎我意料之外。

二是吳健雄與袁世凱的孫子袁家騮戀愛結婚的故事,作了修改和更正,使這段流傳許久的愛情故事更具真實性。

吳健雄女士對拙作的修改使拙作更為完善,且被史學家廣為引用,我十分感謝她。

香港中文大學教授、著名修辭學家鄭子瑜先生是我所敬仰的人,但苦於沒機會認識。大約是一九九二年吧,我在福州的《港台信息報》發表了一篇題為〈于右任二三事〉的文章,鄭子瑜教授看到了,感到十分有趣,於是也給該報寄去一首詩,此詩寫於一九三九年綠莎時節,也是促成他和于右任交友的媒介。自此之後,我和鄭子瑜教授有了聯繫,並去香港中文大學採訪他,寫了〈為「阿Q正傳」作箋註的鄭子瑜〉,發表於一九九二年十月號的《香港文學》,此文被北京人民文學出版社的編委胡徳培先生看到了,表示該社願為鄭子瑜先生出版此書,使塵封幾達半世紀的《「阿Q正傳」鄭箋》得以面世。

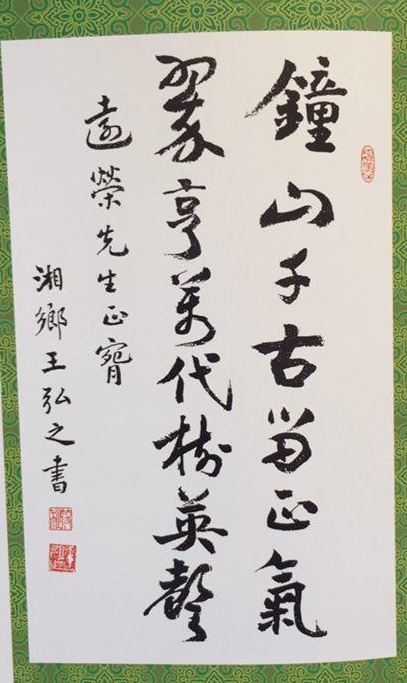

孫中山先生的外孫王弘之(左)、外孫女王纕蕙。

前幾年,拙作《民初群像》在台灣《中外雜誌》刊登,其中有一段是寫孫中山先生仍然健在的後裔王纕蕙和王弘之兩姐弟,當時王弘之正在台灣探親,讀了拙作,即寫信給《中外雜誌》編輯部指出我把他姐弟的名字寫錯了,為免謬誤傳世,《中外雜誌》登了王弘之的更正信。對於此事,我感到內疚,特去函向王弘之先生道歉,王弘之先生接到我的信後不但不責怪我,還和我交友,他應我的要求,提供有關他生平事蹟的大量材料。據此,我寫了〈孫中山在大陸的外孫──王弘之傳奇〉給香港《傳記和文學》雜誌發表。例子多不枚舉,就不一一列出了。

王弘之贈送作者的墨寶。

我認為機遇可增加傳記文學的可讀性。

因為當你下筆寫一篇人物傳記時,不是以第三者身份去旁觀,而是參與了傳主的活動空間,給讀者有親切感,對作者所記述的人物和事件有更大的信心。

傳記文學家經常碰到的一個難題就是寫生人易,寫死人難。因為寫現仍健在的人,可以面對面與他們反覆落實;但如果寫已逝世的人,時常是死無對證。

一九八八年六月三日作者到深圳訪問郁達夫前妻王映霞。

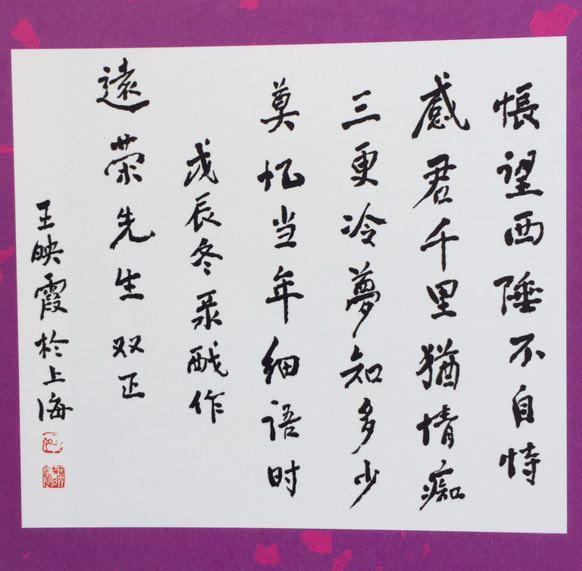

有一次我在寫一篇有關郁達夫和王映霞的文章時,寫到郁達夫和王映霞在新加坡恊議離婚後,一九四○年王映霞離開新加坡經香港回國。郁達夫於五月二十三日寫下題為〈南天酒樓餞別映霞〉之律詩:「自剔銀燈照酒卮,旗亭風月惹相思。忍拋白首盟山約,來譜黃衫小玉詞。南國固多紅豆子,沈園差似習家池。山公大醉高陽夜,可是傷春為柳枝。」郁達夫在這首詩中將依依不捨之情,寫得真切動人。後來這首詩被認為是臨別贈送給王映霞女士的。

但據王映霞女士說,她離開新加坡時,郁達夫並沒有在南天酒樓為她送別。如果王女士的話還不足信,那麼當年和郁達夫同事的黃葆芳先生在〈回憶郁達夫先生二三事〉一文中說:「〈南天酒樓餞別映霞〉的律詩二首,如果我的記憶沒有錯,達夫並沒有在映霞離新前夕餞別過她。那晚達夫約了胡浪漫、馮列山兩兄和我到白燕社作方城戲,他擬通宵達旦繼續下去,不肯回家,避免與映霞分別的痛苦,可是我們翌日各有工作,不能陪他,他在無奈之下買瓶白蘭地酒,午夜時分到南天酒樓開房,喝得酩酊大醉到第二天後才起床,映霞登船時,他可能還在夢中。」可見有離別詩而無離別事。為了藝術的完美,郁達夫虛構這首詩,來營造生離死別的氣氛,並無可非議。而且這首古體詩也是上乘之作,為千古絶唱。但作為傳記文學,我們就不能睜開眼睛說瞎話,硬說這首詩是郁達夫為王映霞餞別時寫的。

王映霞贈送作者墨寶。

搞傳記文學,就應該有這種能耐,在浩如煙海的資料中,辨別真假,沙裏淘金,才能寫出翔實的好作品來。

最後,我以唐朝著名詩人劉禹錫兩句富有哲理的詩來結束這篇文章:「千淘萬漉雖辛苦,吹盡狂沙始到金。」

二○一九年五月十二日寫於香江

(本文圖片由作者提供)

李遠榮簡介: 1941年出生,祖籍福建省南安縣。香港作家、香港作家聯會秘書長、世界華文作家學會副會長、香港文聯常務副主席、廣州暨南大學台港暨海外華文文學研究中心特約研究員、北京師範大學國際華文文學發展研究所特約研究員、中國作家協會會員。