朱道忠

暑去輕凉,又到中秋。

秋楓,秋雁,秋月,秋嵐⋯⋯灑脫而浪漫,一切都像一首詩。

清晨,有遠籟,淡雲,雁影。

午間,有霜林,醉葉,秋色。

夜晚,有明月,玉兔,桂香。

入夜,海風漾漾,波光𥻘𥻘。窗臺上,秋海棠紅妝殷艷,月色如霜。目睹如許秋光秋影,由然便想到唐朝詩人王建的詩句「今夜月明人盡望,不知秋思落誰家」。同時,思緒也還跳出一些零碎的詩韻詩句:

唐·劉蒹〈海棠花〉

⋯⋯

良宵更有多情處,

月下芬芳伴醉吟。

唐·杜牧〈秋夕〉

⋯⋯

天階夜色凉如水,

臥看牽牛織女星。

此時此刻,倍感秋嵐之舒遲爽適、驟生秋思之悠悠漫漫⋯⋯

我喜歡秋天,尤其是這清幽雅麗的中秋時令。

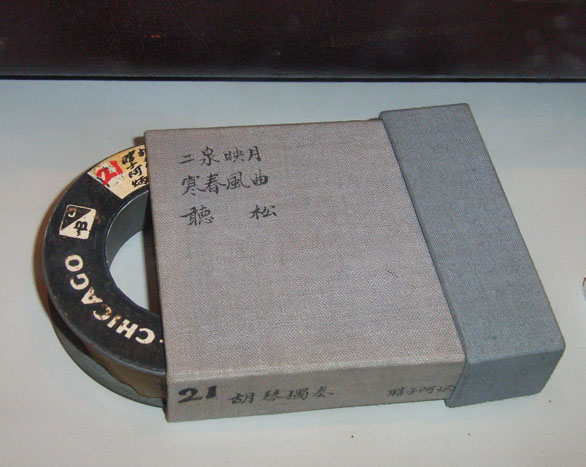

中秋時節,離不開月。說到月,自然就聯想到了〈二泉映月〉這首牽動千萬人心的樂曲。不由得迷思翩躚,遂一一錄下,便有了以下拙述。

〈二泉映月的迷思〉

~引言~

〈二泉映月〉,是個家喻戶曉的名曲。作者阿炳是個道士,道家崇尙虛無,所以,一九五〇年中央音樂學院楊蔭瀏教授採訪他問他曲名時,他說沒有呢。稍頓,他又囁嚅著說,叫「依心曲」。

依,就是依隨的意思,心之所至,音之所生,有點隨心所欲的意味。或許楊先生聽錯了,阿炳說的是「醫心曲」也未定。醫心,便有安撫或安慰心靈之意。

總之,無論是依心或醫心,都有一種道學之範兒,不乏虛空之味。

楊先生也許覺得空泛了,一時文思興湧,便以實對虛,標簽了個實實在在的名字「二泉映月」,並以此相贈。阿炳覺得好玩,也就欣然收下了。

於是,半個多世紀來,對〈二泉映月〉這首樂曲便有了情和景的不同理解,出現虛和實的不同風貌、以及陰和陽的不同格局,形成了當前舞臺上截然不同的種種表現。

一種是拉慢板,每分鐘三十拍,是悲凉蒼茫的詠嘆;一種是近似阿炳的中板,每分鐘五十拍,有一種飽經風霜、起伏跌宕的氣度。

於是,一首行腔走板與湖光月色的場景好像難以聯袂的小曲,便掛上了一塊清泉朗月的招牌,在情、景糾結中,蜚聲世界,行走江湖七十多年。

~展言~

可見所謂音樂標題,也就不要太當一回事,有時它只不過是一個符號,是區别於其他樂曲的一種標誌而已。

本來,音樂内容通過標題的提示,使鑒賞者可以較有目的性地集中聯想和作出相應的審美判斷,是有一定的藝術效果的。然而,如果一個標題對作品的內容揭示得不夠精準,或所帶出的訊息較為含蓄或有所隱曲,也可能對鑒賞者的審美判斷帶來一定的迷惘和糾結。

然而尋求標題和內容的協調辦法總是有的,因為音樂畢竟是抽象藝術,這就決定了它有較寛泛的可塑性。

仔細品味一下〈二泉映月〉的旋律展現,摹情的味道確是比較明顯的。但這個味道要把它調校得與明月清泉套個近乎也是有辦法的。它的主要配方就是「速度」。不同的速度不僅有剛、柔之差,也可有抒情和寫景之别。

當然還有一個萬能的標簽就是「無題」。就像李商隱的無題詩、維納斯的空缺臂,其魅影以更大的想像空間留給審美主體,令其藝術魅力和闡釋空間甚至可以大到無邊。

再有一個「殺手鐧」就是藝術二度創造的表現力。先以音抒情,再以情見景,達至形音相融、視聽相通,從而呈現音樂藝術的特定效果。

當然,種種的藝術手法都敵不過旋律,旋律始終是第一位的,是音樂的第一要素。盧梭也說:「只有旋律才具有征服人心的力量」。

因此,旋律一定要美、雅,最忌俗、濁。有一個好的旋律,基本就決定了一切。

最後的結論就是:音樂的確是阿炳說的「依心曲」。依照你的理解和心思,旋律在速度和力度的調控下,會變得像萬花筒一樣千姿百態。

就以「二泉」開頭的六個音來說吧,當你心有不凡的氣度時,你就啟動中速,帶點老生架式,拉出戲曲舞臺上諸葛亮坐於城頭的範兒;若要想表達蒼凉飄泊、凄楚茫然的情懷,你可以跌跌撞撞、頓挫有致地慢速行弦。

有點懷疑吧?不妨聽聽五一三二一七一六五這句旋律吧。有兩首曲子的開頭都用了這句旋律。這句旋律在三拍子抒情蕩漾的波蘭圓舞曲中時,它是輕鬆歡暢的。而在二拍子的夏威夷驪歌裏,它就變為傷感的離别之音了。

陜北民歌〈三十里舖〉的旋律一二二五一六五六五二五,在第一段的慢板時是悠揚纏綿的,當節拍轉為較快的複拍子時,同樣的旋律就變得焦急緊迫了。

更為有趣的是,有兩首完全風牛馬不相及的曲子〈春江花月夜〉和〈霸王卸甲〉,它們的性格一文一武,而其中有一段完全一模一樣的旋律,分別出現在〈春〉曲的「欸乃歸舟」段和〈霸〉曲的「點將」段中。只不過前者的節奏逍遙自在、慢條斯理;後者的節奏急迫緊張、鏗鏘有力。二者所表現出來的意境卻大相徑庭:前者為撥槳之聲、搖櫓之狀。而後者給人的感覺是搖旗吶喊、兵戈相擊。

再舉一例:大家都熟悉的〈喜洋洋〉,每分鐘六十拍,基本上就能把一種喜悅、幸福、歡快、自豪的心情表達出來。如果每分鐘三十拍呢?毫無疑問,你聽到的定是一首「懶洋洋」了。

最後,聽聽阿炳之原版演繹:弓移弦易間,一種飽經風霜、冷觀世情之悲愴頓挫而出。

而當代舞臺上之「二泉」,絕大多數都演奏成了李清照的〈聲聲慢〉:「冷冷清清,悽悽慘慘戚戚」。一縷蒼凉沉楚之音。

所以,音樂就是一種音依力轉,情隨速換的胚胎。演繹與欣賞,乃依心所至,見仁見智。

不過,阿炳這首〈二泉映月〉還有一驚人之處,即樂曲行至情緒重大轉折點之一六一三三一二時,恰好就處於藝術黃金分割點的地方,這不能不佩服阿炳在音樂結構上之匠心獨具,也或許是藝術上的美學規律自然形成的奇葩吧。

至此,君若跟從阿炳之範兒去演繹,就不必顧及〈二泉映月〉標題的文學性去過多考慮,只須認真地聽一聽阿炳那頓挫有致、喃喃自語、有點感懷身世,又帶有些酸楚的音韻,然後移情化境,彈指引弓,同頻共震,人琴合一,其氣度當庶幾無差。

或者,只把它作為一個品牌,按旋律結構的延伸抒張,在速度和力度上「依心」變化,創造自己心中的故事吧。

而當前學術界大多認為此曲乃摹情之音,而非寫景之曲。其實,說它既摹情又寫景有何不可?我認為〈二泉映月〉既然標題有景、旋律有情,而且「名分」早有,家喻戶曉,何不認了這頭親,領悟其情、景交融之內涵。認真說來,當年楊蔭瀏先生也並非信口開河,而是在一定的人文思想和文化識見的醞釀之下,為此曲作了曲徑通幽的命名。

這麼一來,〈二泉映月〉如果依照不同的速率,大致可產生以下三種意像——

1)每分鐘三十拍之意像:

昏昏沉沉、冷冷清清。凄凄楚楚、慘慘戚戚。

2)每分鐘四十拍之意像:

俯仰雙月、水天一色。世事蒼茫、懷古况今。

3)每分鐘五十拍之意像:

飽經風霜、感懷身世。跌跌撞撞、愴然慨喟。

總之記住:速度和力度,是音樂藝術上的兩道「魔方」。

除此之外,演藝如曲徑尋幽,在堅實的技術基礎前提下,以文化為「畫筆」,「繪製」出藝術的翅膀,最終張開這藝術的翅膀,飛昇至道的境界而棲居。

因此,可以說,技術就是房子的基建,藝術是房子的裝修,而道境就是室內的擺設:是琴棋書畫,還是聲光電火,全賴君之意願與功力而定。

這就是演藝之道。一切的擺布,就由你的知識結構和藝術修養、以及靈動心思去行腔運板、左右調控,織出那美麗的畫圖和不朽的韻光。

~餘韻~

燈紅酒綠、火樹銀花,歌舞昇平的熱鬧場景過後,回到斗室,別有一番清幽雅致的溫馨。

把盞回燈,重燒香茗,略置糕餅,淺吟低唱。

推窗望月,銀光滿瀉,在皎潔明月的氛圍中,幾許秋思,幾許情懷⋯⋯

念及蒼茫世事,懷古况今,憑窗輕抒一曲〈二泉映月〉,寄願宇內和平,蒼生平安。

「但願人長久,千里共嬋娟」。

在此時分,觀花、賞月、品茗、弄樂,則花影、月色、茗香、琴韻之雅致清興,俱在中秋。

此間氛圍,香韻交織,詩畫融通。心緒陶陶,神思悠悠。情景兩在也。

乙巳八月十五宵分

(本文圖片為資料圖片)

朱道忠簡介:博士,作家,音樂家,文藝理論家。