潘亞暾

孫中山史蹟徑吸引不少外籍遊客到訪。(資料圖片)

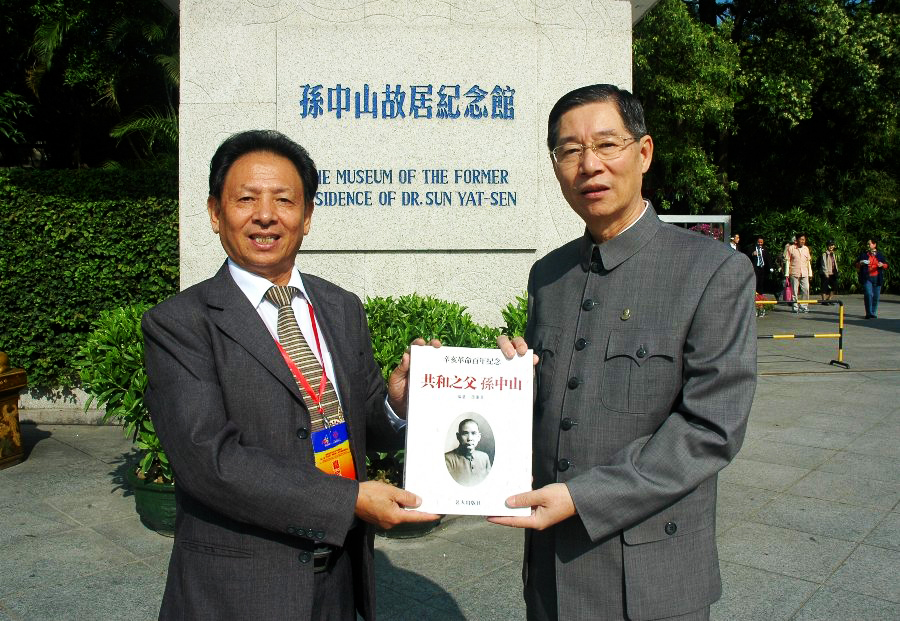

孫重貴先生惠寄他編著的《共和之父孫中山》這本沉甸甸大書來,使我格外驚喜,拜讀之餘頓悟「唯有大手筆始能寫出偉大人物」這一靈感,不吐不快,值得推介,值得共享,值得珍藏,值得喝彩。

《共和之父孫中山》一書,共分十二章:第一章:孫中山幼年時代;第二章:孫中山香港求學時代;第三章:孫中山行醫時代;第四章:孫中山創立興中會;第五章:孫中山倫敦蒙難與流亡日本;第六章:孫中山創建中國同盟會;第七章:辛亥革命;第八章:建立中華民國;第九章:二次革命與中華革命黨;第十章:孫中山護國與護法運動;第十一章:改組國民黨與創辦黃埔軍校;第十二章:和平奮鬥救中國。書後附錄五篇:孫中山辛亥革命年表;孫中山自傳;孫中山家譜暨孫氏宗譜;孫穗芳博士向香港大學贈送孫中山銅像;香港各界紀念辛亥革命百年倡議書。如此編排,可謂面面俱到,多方關照,結構謹嚴,條理清晰,讀來順暢。通觀全書,特色有五:

一、 構思精巧,針線細密

百年風雲變幻莫測,百多歷史人物錯綜複雜,一切從源頭說起,按年序道來,一切圍繞孫中山展開,侃侃道來,娓娓動聽,一切突出辛亥革命孫中山的豐功偉績而落筆,展示孫中山救國救民的偉大思想、天下為公的理想信念、愛國愛民海納百川的廣闊胸懷、推翻清朝制度的堅定意志、建立共和的毅力信心、團結奮進的膽識、叛逆性格的特立獨行、依靠華僑克敵致勝的謀略睿智,僅用十餘萬字和五百幅圖片即告完美成書,非大手筆莫屬矣!可見結構謀篇之非凡,善於剪裁,密於針線,點面結合,兼顧對比,字斟句酌,言簡意賅,淋漓盡致,清晰流暢,讀來益智怡情,深得人心,大快民意。

二、 精彩紛呈,引人入勝

本書圖文並茂,多姿多彩。孫中山各個時期的照片光輝照人,無不精選入書:莊嚴肅穆,神采奕奕,文質彬彬,笑容可掬,或沉思遐想,或風塵僕僕,或憂國憂民,無不威嚴可敬,和藹可親,令人景仰,頂禮膜拜。孫中山各個時期的親手題詞,內容深邃,意境高遠,墨寶筆酣,書法一流,無不一一展示:「驅逐韃虜 恢復中華 創立民國 平均地權」,「愛國以命 愛黨以誠」,「滿堂花醉三千客 一劍霜寒四十州」,「安危他日終須仗 甘苦來時要共嘗」,「精誠無間同憂樂 篤愛有緣共死生」,「有道德始有國家 有道德始成世界」,「浩氣長存」, 「天下為公」,「世界潮流 浩浩蕩蕩 順之則昌 逆之則亡」等等,無不彰顯孫中山之理想追求,高風亮節,忠勇仁愛,高瞻遠矚,誠信膽略,氣魄風度,智慧超群,令人敬仰,深受鼓舞和啟迪,奮發向前。

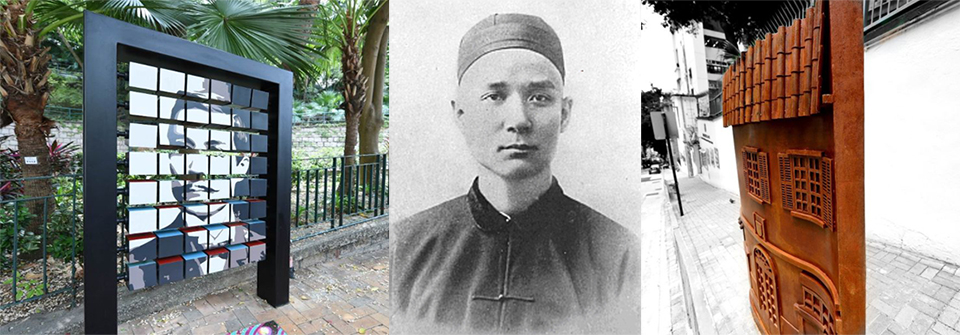

左圖:香港大學展示孫中山肖像。中圖:求學時期的孫中山。右圖:拔萃書室舊址。(資料圖片)

三、 傳承融合,創新超越

孫重貴與傳主同是孫武後裔,同祖同親,自有血緣關係,使他對孫中山感情濃郁激烈,自是筆帶感情,濃得化不開。盡心披羅見聞,盡力勾沉史料,大筆勾勒孫中山的光輝形象,突顯其美好心靈,展示其奮鬥歷程,概述其豐功偉績,總結其經驗教訓,寫出孫中山大仁大德、大智大勇、大義大誠、大和大貴,百折不回,永不言敗,越戰越勇,終至勝利的革命精神和高昂鬥志。孫重貴多幅筆墨,正反對比,側面烘托,多層面、多角度、全面而深刻地闡述孫中山的歷史地位、時代精神和至偉奉獻。更重要的是寫出了孫中山傳承融合創新超越的文化功績。孫中山傳承中華文化,融合古今中外精華,首倡三民主義建立中華民國,革故鼎新,開拓新局,超越列朝列代,走向共和,走向世界。孫中山以柔克剛,以軟實力戰勝硬實力,為復興中華統一祖國指出一條前途似錦的康莊大道。

四、 香港視野,獨樹一幟

孫中山十七歲來到香港,進入英國基督教聖公會開辦的中等學校拔萃書院讀書,半年後轉學香港中央學院,認真學習各類課程和攻讀中外文書籍,加深了對西方科學、社會以及政府制度的認識,尤其是對英國國會的發展、王權與人民的鬥爭經過,西方共和國的組織、法國大革命的歷史,以及十九世紀歐洲的革命等都有深刻了解。孫中山中學畢業後,先到廣州博濟醫院附設醫科學校,一八八七年轉入香港西醫書院,五年的大學時代,孫中山「以學堂為鼓吹之地,借醫術為人世之媒」。香港成為孫中山革命思想發韌之地。他學貫東西,融合古今,快速成長成熟,獨得天時地利人和之便,利用香港這一中外交匯之窗口,虛心努力學習西方政治文化,從此走向世界,此後,他漂泊海外半生,經歷蒙難逃亡,幾起幾落經受千辛萬苦的磨難,憑藉機遇、科技、信息、智慧和依靠華僑的力量,改組致公堂為致公黨,把革命進行到底。孫中山始終以香港為根據地、聯絡點和保存實力的基地,策劃和指揮多次起義,最後「告別香港」,可以說香港是孫中山的福地,沒有香港就會舉步為艱。可見孫重貴遠見卓識用香港視野來寫,是史實之必然,也是最佳選擇。

左圖:孫重貴編著的《共和之父 孫中山》大書。右圖:孫中山題字。(資料圖片)

五、 至理名言,光我華僑

孫中山的一句名言:「華僑為革命之母」,高度概括了海外華僑在辛亥革命中的歷史地位和歷史功績。孫中山「致力於國民革命凡四十年」,約有一半時間奔走於海外,得到華僑的鼎力支持和慷慨捐助,海外愛國華僑所秉承追求的自由進步、民族獨立、國家富強的先進思想,成為中國反帝反封建的革命的重要精神脈源。其實,孫中山本身就是華僑,他最懂華僑的疾苦,最愛華僑的愛國熱情,最了解華僑的進步要求,最依靠華僑的進步力量,改組洪門致公堂為致公黨就是明證。他們出人出錢出槍,盡心盡力盡財,追隨孫中山赴湯蹈火,以命報國,可歌可泣,感人至深。歷來華僑身在異邦心存故國,近百年來即使橫遭迫害,不被信用,仍然無怨無悔一如既往支持祖國革命建設和改革開放,今天中國和平崛起建設小康社會與華僑無私援助是分不開的。本書指出,華僑是革命組織的重要支柱;華僑是革命經費的基本來源;華僑是武裝起義的核心骨幹。這三者千真萬確,概括的好,有理有據,令人折服,是以讀來如甘露灑心,怦然心動。

結語

本書主旋律是大愛無疆,愛中華愛人民,一以貫之,愛滿篇章。孫中山愛國愛民愛家鄉愛妻子愛同志......所以,他能忍辱負重,禮讓謙恭,忠貞不屈,奮不顧身,以命報國。本書篇末總結孫中山一生,評價客觀中肯,令人信服:哲人其萎,風範猶存,居功至偉,澤被後世。孫中山追求真理的開拓精神和矢志不渝的愛國情懷,孫中山天下為公的偉大胸懷和放眼世界的開放心態,孫中山生命不熄奮鬥不止的堅強意志和鞠躬盡瘁死而後己的高尚品德,是他留給我們的寶貴精神遺產。在我們實現中華民族偉大復興而奮鬥的征程上,這一精神遺產仍然具有重要意義的啟迪和教育意義,值得我們永遠學習、繼承和發揚光大。

本書語言簡潔流暢,文字通俗清新,圖文並茂,詩影交輝,堪稱集紀念性、思想性、藝術性、史料性於一爐,值得充分肯定和讚譽。筆者年逾八十,匆匆寫來,錯誤難免,敬請讀者和作者多多批評指正。

二〇一一年十二月八日凌晨於暨南園

潘亞暾簡介:原暨南大學教授、暨大台港暨海外華文文學研究中心主任,已去世。此文由孫重貴推薦。