譚芯芯

我和大楊二〇〇八年在上海的照片。(作者提供圖片)

一九九九年八月六日晚,突然接到大楊的電話,他來北京了。

我們是吉林油田的同事,分別已經十七年了。因為個頭高,大家都叫他「大楊」。電話聊了半小時,不盡興,他說:「我去看你。」

「好,你馬上就來。」

我下樓到路口去接他,計程車一停,我從窗口認出他,不覺得是十七年,我說他沒變樣,他說我挺精神。

他執意要去附近買點兒禮物給我女兒。我說:「別浪費時間,難得見一次面,多說會兒話。」

「人到中年,特別懷舊。」這是大楊攜家眷從上海到北京旅遊沒忘了打電話給我的理由。我應和著:「是啊,生活安定了,孩子大了,這才有時間和精力。」說著說著就說到當年油田的生活。

大楊是上海向新中學六七屆學生,一九六九年三月下鄉到吉林省懷德縣和氣公社同心大隊,在農村三年八個月,曾參加公社宣傳隊。一九七二年十一月吉林省七〇油田採油一廠工會主席去公社招工時聽說了大楊的文藝特長,如獲至寶。大楊他們那批上海知青被分配到我們剛創立一年的採油隊。

我是連隊文書,負責做薪水、工種糧報表及發放,等等一應雜事,跟誰都要打交道。隊裏來了新人,要找我登記。大楊高高的個子,白淨文氣,穿著他自己縫製的中式藍罩衣,戴著尖頂狗皮帽子,帽耳折起來往上翹著。

和大楊熟了,彼此觀感很好。他回上海探親,幫我買了一大本人事登記冊。這下可好了!既正規又方便,我為隊上一百四十三人建立了人事簡檔。上世紀七十年代,在荒涼閉塞的採油隊,大楊打開了我的眼界,我創新了文書工作。

沒多久大楊就被抽到廠宣傳隊,脫離了環境極為艱苦的採油隊。廠裏演出,大楊在台上素面拉手風琴,後來又看過他彈揚琴。他小學時在上海市少年宮學過三年手風琴,還會吹笛子、會拉二胡京胡、喜歡下圍棋。

大楊會彈揚琴對我影響至深,我女兒學校裏組樂團時,我力主讓女兒學揚琴。

廠宣傳隊解散後,大楊調到試井隊;廠裏有了小學,他被調去當了二年音樂老師;又調到汽車隊。幾經艱難,一九八三年他調到了油田駐上海辦事處,一九八七年正式調回上海。

當大楊離開油田時,我正在讀電大。他臨走時到我宿舍告別,並婉轉地告訴我他的女朋友在南方某處。我知道他為什麼把他的她告訴我——那是對當年的一個註解。

大楊為人處世雖然低調,但在隊上、廠裏口碑甚好,是許多女孩理想的目標。有一次我往宣傳隊打了個電話,說有事找他,約好了時間。

大楊在他的宿舍裏等著。我說明來意,想介紹個女朋友給他。他很真誠地告訴我,有不能說明的原因。紅娘沒當成,緣分卻沒斷。

一九七九年我調進廠機關,同一棟二樓單身小樓,下班後我們有時會在一塊兒打羽毛球。

大楊要回上海了,特意為當年婉拒我這位紅娘做解釋,並留給我一個通訊地址。一九八五年夏我調回北京,參加知青聚會時託回上海的朋友向他問好。大楊也從我另一個朋友那裏得到了我的電話。心有靈犀,所以到了北京想著要打電話給我。

大楊行事穩重能力強,深受同事朋友信任。每逢春節,他會熱心組織油田返滬的上海知青聚會聯誼,然後把照片傳給我分享。我將自己在東北與男友的五百餘封書信集寄給大楊,他說坐車的路上開始讀,感同身受。這我才知道當年大楊的女友後來上了大學,為了愛他選擇放手。

我說大楊經歷了從南方到北方寒冷的考驗,又經歷了對女友感情的割捨,真不容易!他豁達地說:年紀大了,逐漸體會到某些苦也是對人生有益的歷練。二〇〇九年五月他以近萬字詳細記述了《我的插隊落戶生活》。

二〇一〇年,我到上海參觀世博會,如約與大楊見面。他盛情招待了我和我的同事們,我心溫暖著。友情連結著我們,他寫了文章會先發給我一睹為快,我也由此知道了他家族的故事。

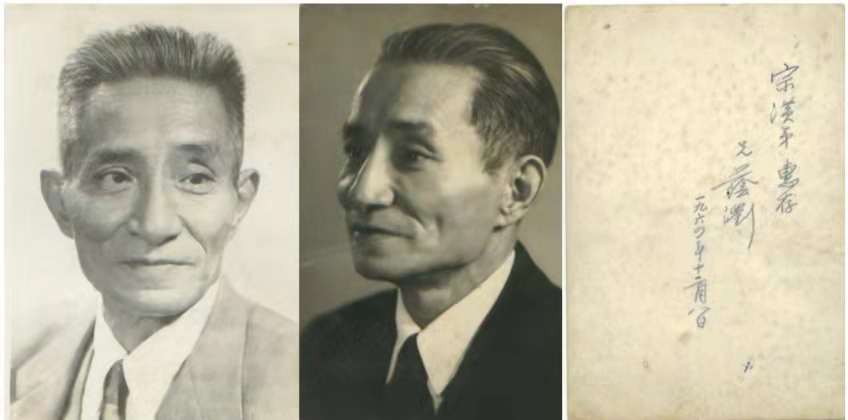

楊蔭瀏先生。(作者提供圖片)

大楊的伯父楊蔭瀏先生,出生於無錫書香門第,自幼受到良好的音樂熏陶,從小就和當地民間藝人華彥鈞「瞎子阿炳」熟識,在三弦、琵琶演奏方面曾與阿炳切磋。一九五〇年夏天,時任中央音樂學院研究員的楊蔭瀏先生將阿炳創作演奏的樂曲《二泉映月》用鋼絲錄音機記錄下來。約定的幾百首曲目的錄音卻因阿炳的離世而無法挽救。楊蔭瀏先生是《二泉映月》的發掘搶救者,幸虧他的慧眼琴心,否則這首名傳世曲將淹沒在歷史的塵埃中。

楊蔭瀏先生畢生致力於民族音樂研究,直到七十多歲還在帶研究生。他是我國當代著名音樂史學家、傳統音樂學家。他創立的中國音樂研究所成為矗立在音樂史上的高峰,他的著作和研究成果豐富了瑰麗的中華文化寶藏。

大楊記寫的《懷念伯伯楊蔭瀏》敘事長文,二〇一四年八月三十一日刊登在上海《新民晚報》。

前二年,我在國家展館參觀,看到楊蔭瀏先生的工作照,很興奮!立刻和大楊視頻,讓他和我同步參觀,讓他為歷史與現實都記憶著楊蔭瀏先生的貢獻而欣喜!

怪道大楊擅長多種樂器,他的音樂天賦來自勤奮,更來自血脈相傳。近年來他又學會鋼琴,給我發來彈奏視頻,並自學了鋼琴調率和維修,常為親友們幫忙,悅耳的琴聲和幸福感滿滿地充盈著他。

儘管我缺少音樂細胞,但我會認真聽,仔細看大楊發給我的視頻和文章,因為它們延續著我們之間美麗了五十多年的友誼。

二〇二四年十二月一日

譚芯芯簡介:女,北京退休幹部。作品見諸於報刊、新媒體。