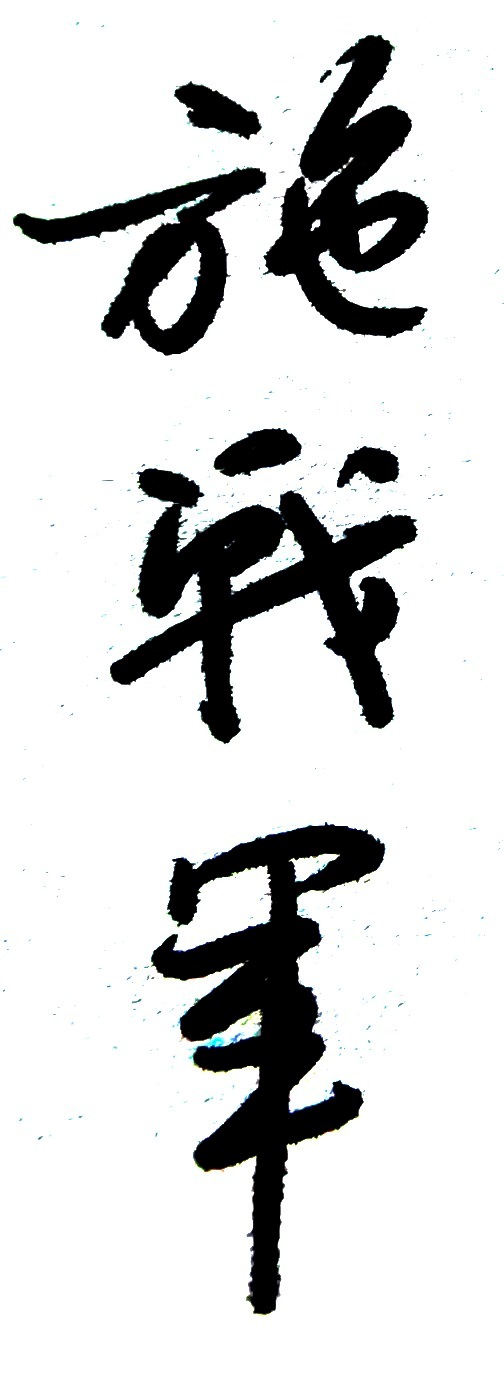

施戰軍

施戰軍

中華文學基金會理事長,中國作協主席團委員,文學博士

每個人都是生命與世界的旅人,我們的寫作其實就是對旅人之魅的體驗和對旅人之謎的猜解。

青年,是持有無盡可能的生命體。懷抱希望也令人寄託希望,青年常被當做信心與力量的常態載體。

青年時期的旅人,在夢想與理想之間活躍、在原初和原則之間奔突。青年的處境,又是具體的、不易的,常態之內,都可能需要跟來自他處或者自身的失態、異態發生交纏,試錯很難避免,但容錯確有機會。少年老成這個詞是有的,不是壞詞,青年老成這詞就沒有,可能就因為它不是什麼好樣子。

因而在文學意義上,在向正常健全修煉的途中,青年又相當於勇敢和開新的代名詞。

流動,是生活,也是態度,文學者的特殊性在於,雲在山巔如血在脈管。

歷史文化和現實命運彼此感應滲入日常表裏,他面對流水流沙記述流年流光;他的行動附著於心動,即使在地酣眠也未必不是正在走神夜遊。於是有特立獨行就有同氣相求,有自動就有互動,莫問前路無知己,伊人宛在水中央。即便現實中歌者苦知音稀,也沒斷絕得了邂逅偶遇,更不用說時代還能提供諸種機緣,多少社恐自閉者,今成尋親會友人。

在地,我的理解是心中有大地、筆下有質地。

大地是精神依託,是包含了大海藍天山川草原田野房屋等等等等的城鄉家國世界宇宙萬物共依萬象同在的喻體。

大地是廣大闊朗的文學場地,而質地是具體又玄妙的藝術心地,取決於生命與生命的彼此會意互相懂得,而又分寸自如。那麼精微、那麼深細、那麼敏銳、那麼奇妙,那麼有滋有味更是那麼有情有義。

大地在,不至於價值流失;質地在,不至於審美迷失。

在兩者之間的張力區域,是主體的流動空間,題材、傾向、故事、結構、趣味、境界以及難以歸納和言說的意味,有自生力量、有互動邏輯、有大致方位和終極指向,落化到生命主體的依託和藝術本然的紋理中。

流動著在地,在地式流動,並非不可以飛起來翻筋斗,七十二變的本事,需經以腳在地的歷程來檢驗,八十一難,需有強碩的信念支撐和協調能力,協調能力大概是自我完成的命門,也是共情心的表徵。

每個人的寫作加起來就是自己精神遊記或者心靈自傳,知源流、得根脈,納天地、融物我,見真趣、聽妙音,通靈犀、蓄深情,旅人的行蹤大傳,才可能行至大道寫進經典。

目空則做不成悟空。悟空的精神成長從「心猿」起步。

「靈根育孕源流出,心性修持大道生。」

未來的路還相當漫長,但你們中間肯定有人能把瑣憶、多思、體驗和想像的靈光交付給向著整全而去的力與行,將活力閃耀的碎金集大成為恆熱啟明的星體。

(本文系作者在第三屆王蒙青年作家支持計劃:「青年寫作的流動與在地」主題論壇上的致辭)

(本文圖片為資料圖片)