杜海玲

這幾日我將母親交給我保存的一些舊信和照片略作整理,尤其感慨於上世紀六七十年代由香港輾轉寄到她手裏的信。是我的外祖父寫給她的,年代有六四年、六六年、七二年和七八年。文革期間的信斷斷續續,如母親也曾告訴過我「不敢回信」。直到一九七八年才是通信往來的樣子——那一年的一月十一日,中央發佈了有關僑務政策的文件,其中包括「正確對待海外關係問題」。

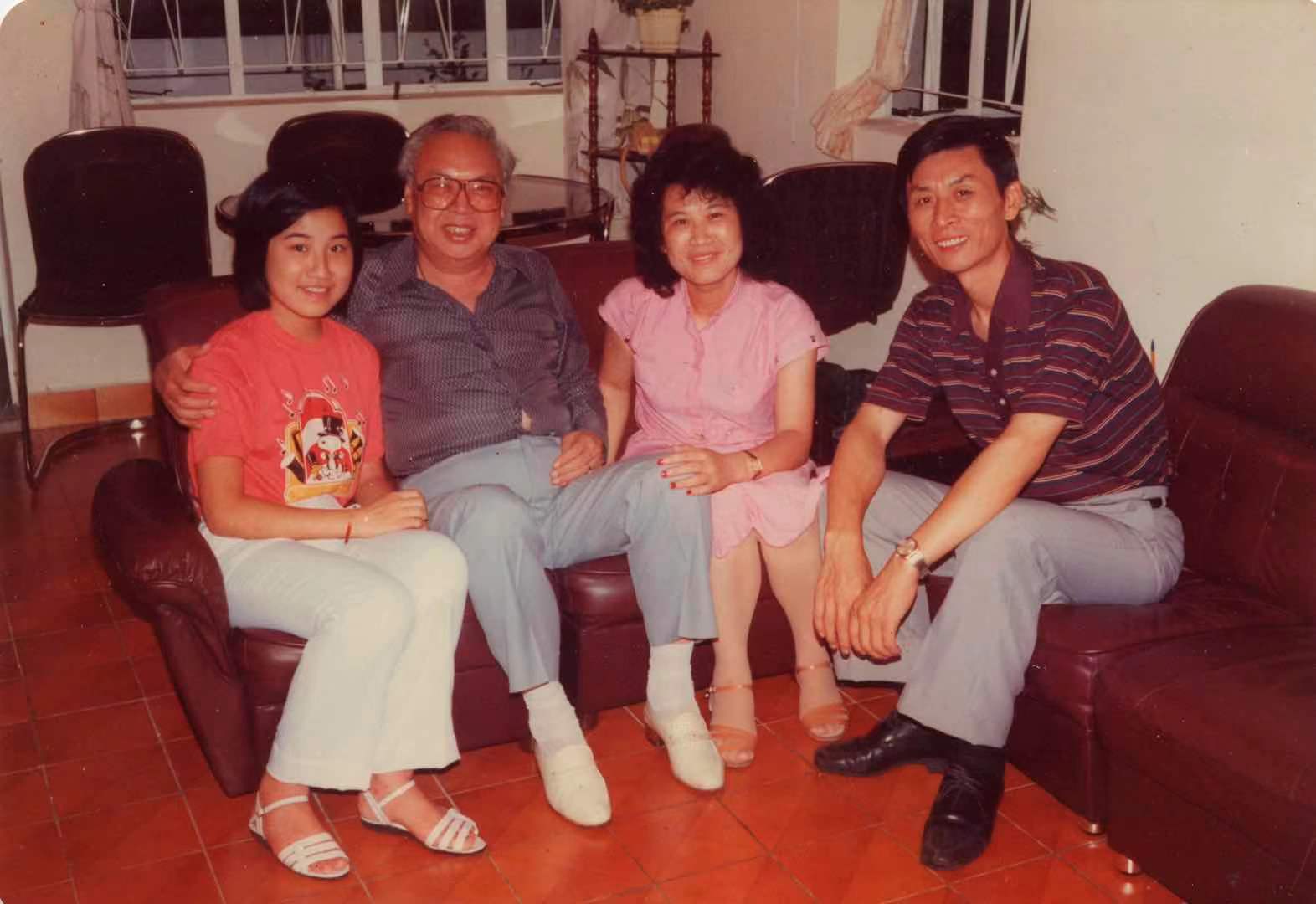

這是我的香江舊事之前的舊事,因為我的外祖父羅維和外祖母周夢萍到香港,才有之後我隨父母移居並在香港生活三年——雖然業已為舊事,但舊事總還有更舊的,此為因果,即使是偶然。

按照維基百科和一九九七年日本《電影旬報中華電影增刊》記載:羅維於一九一八年出生於江蘇,中學畢業後進入上海青春歌舞團,抗日戰爭時於重慶參與《長空萬里》等抗日戲劇。一九四八年移居香港,進入永華影業公司擔任演員,在《清宮秘史》扮演袁世凱獲好評,五十年代曾演出過數十部電影。一九五七年組建四維公司,一九六五年進入邵氏公司;在一九七○年加入嘉禾電影當導演。起用李小龍主演五部功夫片,掀起世界功夫片熱潮。《唐山大兄》及《精武門》兩部片都破當時記錄收逾百萬港元票房,《精武門》獲第十屆金馬獎優等劇情片。一九七五年創建羅維影業公司,將準備轉行做廚師的成龍從澳洲召回,出演《新精武門》及《少林木人巷》、《劍花煙雨江南》等影片,但反響都一般。一九七八年外借成龍給吳思遠拍《蛇形刁手》、《醉拳》大獲成功。一九七九年,羅維啟用新手曾志偉做導演,拍出《踢館》和《賊贓》兩部無厘頭功夫喜劇票房豐收……

我與父母是一九八四年到香港的,其時,羅維的武俠片黃金時代已過。他晚年從導演轉為製片人,一九八九年有李連傑和利智出演的《龍在天涯》,一九九三年有洪金寶的《一刀傾城》,但都沒有賣座。

我對於羅維武俠電影的知識,除了《精武門》裏幾個場面外幾乎為零——而關於緣何看這部電影,出於一次不可思議的偶遇。

大約十多年前,我在日本一個徵集翻譯的網絡登錄過姓名和郵箱,那時對個人信息保護尚未到敏感地步,網站有各種語言種類的翻譯家登錄,填完也並不以為意,當時偶然有翻譯公司來問,之後就無訊息了。那極其偶然的詢問,是能否將一部廣東話電影的字幕翻譯為日文,並寄來一盤錄像帶。我在翻譯時隱隱感到,這麼老的武俠片,莫非是與我外祖父有關的電影,確認演職員名字,果然是羅維,片名是《精武門》。當時十分震驚,想起「冥冥之中」一詞。

日本至今有香港老電影的粉絲,我試著於推特檢索羅維的名字,看到有人將他的老照片做成了視頻,我好奇地問道,是否知道羅維電影有哪些在日本上映過?這位推特名「翌日的Joe」說是香港電影和羅維的粉絲,整理了這張圖片給我。真叫人感激。

較之網上對羅維的介紹以及娛樂八卦——我母親保存的半個世紀前的信,紙已泛黃,於我卻這樣真切,從手跡的字裏行間,隔了遙遠的時空,竟然很懂得了他的心情——日語說彷彿握在手上那麼懂得。

以下摘錄舊信:

一九七八年一月二十日的信:靜萍,昨由友人轉來你一月五號來信,看過真不知是悲是喜。我一生忠厚,但生於這個戰亂的時代,所遭遇的一切,真是寫三本小說也寫不完。自命終生並無大錯,唯一有慚於心的,就是對不起你母親和你們。但當時的情形是實無法養活他們才忍痛分手,而在我心中何嘗好過。尤其我自己的母親,白髮蒼蒼,我都未盡一點人子供養之責,硬著心腸送他們離去,也就是永遠的分別,至今我自己年已六十,心中時常為自己是個不孝子而難過。對於你母親,我也不求她諒解,誰叫我生在這個戰亂的時代裏,我對不起她已是事實,環境造成我的罪惡。我一直沒有忘記你們,也一直在找你們,對於你們姐弟,我不管你們對我的看法和想法,我是一直覺得對不起你們。但人隔千萬里,我有何法。而這二三十年,我也是用生命苦掙出來,原來名成利就,而又發生了劉亮華(羅維的第二位妻子)離我而去的事,我由青雲中變成一無所有,我是一生從窮苦奮鬥出來的,天生的傲骨,在感情與經濟的打擊下,再從頭幹起。

七四年,突然由一位華僑與你姐姐聯絡,才算與你們又通了音訊。我今年六十歲,以前一百八十四磅,現在僅一百五十磅,身體並不好,全靠一股勇氣與奮鬥的精神支持,事務煩忙,大事小事,拍戲、宣傳、交際、行政、財務,都靠我們倆人來做,雖然公司中有經理與許多演職員,但都是外人,誰肯為你拼命,我自己又要全世界飛,所以寫封信的時間都沒有。你們都已結婚生子,若都能到我身邊,我就有了幫手,也不用這麼辛苦……現在華主席與鄧副主席既然有指示,給你們解除了思想包袱,不再歧視海外關係。你們的父親並無大罪大惡,只是一個思想保守或是落伍的個人主義者,我一向不理政治,更談不上思想,只是有點中庸思想,我不怨天也不尤人,秉著我的良心做人做事,中國人有中國人的道德觀。對人要坦白誠懇,對事要負責認真,這是我的做人哲學,我至今六十歲,尚能在香港這麼可怕的社會裏生存,我的作風是永遠不敗的主因。龍兒(筆者的舅舅)你看是否有機會能來我處,他可以來我就送他去英或美國求學,總之你對他要多開解,他要有健全的心身,才能在社會上成為有作為的人。

一九七八年二月四日的信:昨由你姐姐寄來信中,見到你給她的信,亦頗為心酸,今世是否能再見到你們只有聽天安排,而現在我們雖然隔萬里,能彼此掛念,我也頗為欣慰。只是希望你們姐妹都常有聯絡,別鬧意見,別叫我為了你們煩心,因為我年事已高,事情又忙,而身體並不太好。雖然事業做得很大,其實整天都在風雨飄搖之中,我是盡全力掙扎苦幹,希望能展宏圖,更希望你們都能來到身邊,使我能安享晚年。

一九七八年三月三十一日的信:我前天回港,又要出門拍戲,關於殿元(筆者的父親,罹患肝炎)的藥,上次那五十片,每日服兩次。我已將你寫來的病況交給醫生,請教是否有更好的藥。現在的新規定,往大陸寄藥一定要有大陸醫生的證明,寫明需要那種藥才可寄。關於藥的稅金,我會寄給你……你們都是我的女兒,我每一個都疼。

一九七二年三月十五日的信:其實我一直很惦念你們,過去因為我自己在香港生存都很困難,所以無法顧及你們,四年前曾接你母親來信,要求與我離婚等等,正好是香港大亂時期,我怕影響你們就沒有回信。你母親與弟妹現狀如何?很想知道。我經過二十幾年的掙扎奮鬥,現在在電影界才算是有點成就,如果我對於你們沒有什麼妨礙,而你們還願意有我這個父親的話,就寫信給我,告訴我你們的情形,最好有照片。以後我可以照顧你們。我的家住太子道二八八號……公司地址是彌敦道東英大廈一四一二室,隨你寄在何處。我下周去日本拍戲……

在讀到這封提到要去日本拍戲的信時,我不禁產生了好奇心,於是給那位熟悉香港老電影的日本觀眾發信詢問是否一九七二年有電影在日本拍攝過?答《冷面虎》和《海員七號》於六月到八月在日本拍攝,並給我發來當時香港的新聞——原來我的外祖父曾走過京都、大阪、神戶、伊豆、三島、熱海、箱根和日光的街頭,那是我香江舊事之前的舊事。

(本文圖片由作者提供)

杜海玲簡介:一九六八年出生於上海,十五歲隨父母移民香港,十八歲到日本留學。日本《中文導報》主任記者編輯。出版過隨筆集《女人的東京》、《無事不說日本》,翻譯出版日本芥川獎作品《我將獨自前行》(磨鐵圖書)。