舒非

毫無徵兆地,詩人鄭愁予六月在美國飄然遠去了。我在《明報》上讀到這則新聞時,心中湧上了一陣難言的哀傷,那敲動了無數心弦的達達馬蹄聲,終於離開我們遠去了。

雖說詩人享壽九十一高齡,一生詩名卓著、粉絲無數,讀他詩的人跨越好幾世代,是中國新詩的一代宗匠,一生圓滿,文人成就如此,尚復何求?但畢竟故人逝去,難免心有戚戚然。更何況,他的詩,伴隨着我,走過了多少悲傷與喜悅、得著與失落、激動與慰藉的時光。

伴隨四十多年的詩集

我是八十年代中認識鄭愁予的,一算竟然超過四十年了。而我認識他的詩的日子,則比這還要早得多。

舒非(左)八十年代中認識鄭愁予(右)。(柯錫杰攝,舒非提供)

一九七七年四月,我從廈門移居香港。那時毛澤東去世不到一年,十年文革隨着四人幫倒台宣告結束,中國人,包括我,都像在一場漫長的惡夢中醒來,對未來一片茫然。我的整個青葱歲月,就是在文革無休無止的「階級鬥爭」,人與人互相撕咬,杯弓蛇影,禁錮心靈的封閉氛圍中度過的。來到了一切自由的香港,固然感受到擺脫枷鎖的舒暢,但也面臨着再沒有人給我指示,一切都要自己決定、自己負責的壓力。發覺到,對一個被囚禁慣了的人,「自由」竟成了一種負擔。

語言不通,工作不理想,文化也不適應,我覺得無依無靠,好像一棵小樹苗,從故土被連根拔起,移植到一片完全陌生,甚至說不上如何友好的土地上,獨自苦苦的掙扎着。

在那段徬徨無主獨自摸索的日子裏,文學,成為了我的避風港。我出身在一個知識分子家庭,自小喜歡閱讀,尤其鍾愛文學藝術作品,在一個事事陌生的社會中,閱讀文學作品,就像在茫茫人海中找到了熟悉的老朋友。

那時候,不管什麼日子,只要一有空,我都會泡在書店裏「打書釘」。三聯、商務、中華、天地、南天等一家家書店,都成了我發掘不盡的寶藏。有別於內地的書店,書本都被關在櫃台裏面,讀者不買就拿不到,在香港進書店看書是完全不要錢的!你要看店內的什麼書,看多少本書,要看上多久都可以,沒有人干擾你。

在浩瀚的書海裏我盡情暢泳,終於尋覓到了鄭愁予。

在他的詩集裏讀到了一首〈小小的島〉,就像給我打開了一扇隱藏着的門,把我引領到一個如夢如幻的世界,依稀好像是我生命所繫的那座小小島嶼,又好像是我在夢中的憩息所。恍若在鬱悶灰暗的陰霾裏,驟然出現在我生命中的一道溫暖陽光:

你住的小小的島我正思念

那兒屬於熱帶,屬於青青的國度

淺沙上,老是棲息着五色的魚群

小鳥跳響在枝頭上,如琴鍵的起落

那兒的山崖都愛凝望,披垂着長藤如髮

那兒的草地都善等待,鋪綴着野花如果盤

那兒浴你的陽光是藍的,海風是綠的

則你的健康是鬱鬱的,愛情是徐徐的

雲的幽默與隱隱的雷笑

林叢的舞樂與冷冷的流歌

你住的那小小的島我難描繪

難繪那兒的午寐有輕輕的地震

如果,我去了,將帶着我的笛杖

那時我是牧童你是小羊

要不,我去了,我便化作螢火蟲

以我的一生為你點盞燈

「以我的一生為你點盞燈」,當時的我,多麼期望着有一隻螢火蟲,來為我點燈啊!這首詩深深地打動了我。

鄭愁予的詩句,也開啟了我寫作的眼界,看到了詩原來是可以這樣寫的,文字是可以如此感人的,對我以後的文字創作,起了有如指路明燈的作用。

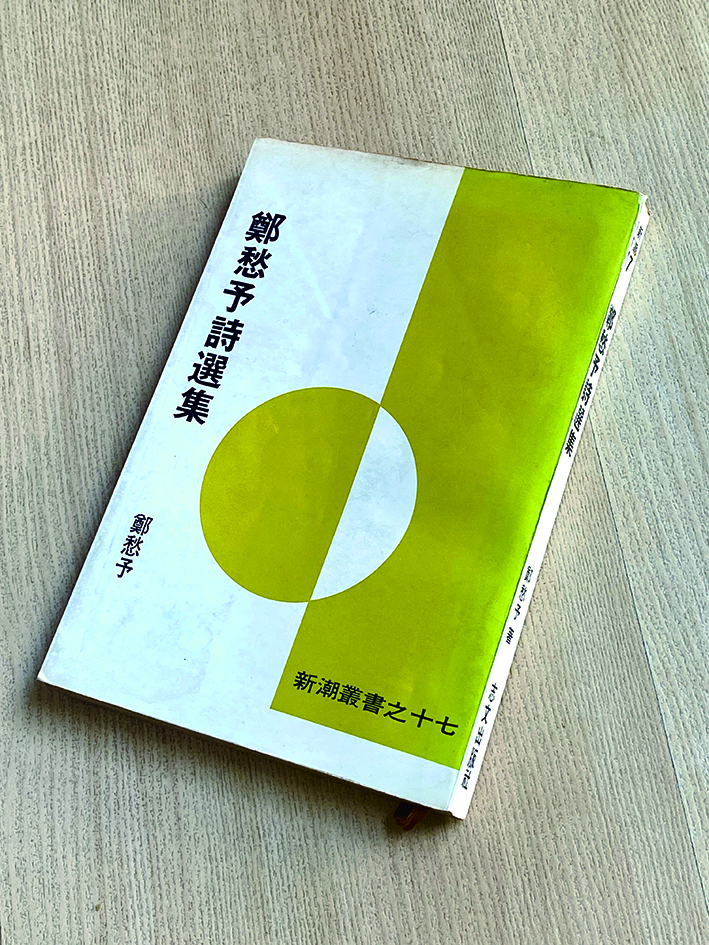

舒非的第一本鄭愁予詩集。( 舒非提供)

我買下了手上的這本《鄭愁予詩選集》,放在身邊,有一段時期幾乎是每天讀幾首,就這樣,伴隨着我度過了四十多年的日子。

像一個充滿陽光的大男孩

一九八○年,我進入了三聯書店當助理編輯。當時我的上司潘耀明策劃了一套收錄海外華人作家作品的《海外文叢》,作者中包括聶華苓、劉紹銘、程步奎、葉維廉、張錯、趙淑俠等等,其中當然少不了鄭愁予。

鄭愁予的詩集叫《蒔花剎那》,收入的主要是他當年的新作,這應該是鄭愁予在香港出版的第一本詩集。而我,一個初出茅廬的小編輯,竟有幸成為這本書的責編,為偶像編書,自然喜不自勝。在這期間,我跟詩人有了書信來往,當然,那時沒有電郵,每一封信都是手寫和郵寄的。魚雁往返,雖未謀面,但竟有了點相熟朋友的感覺。說來奇怪,雖然一直跟自己的偶像筆談,卻從不敢說出自己特別喜愛他的詩。

八十年代的某一天,我和詩人第一次見了面。

有一天,潘老總叫我到會議室去,介紹身邊一位中年男子,說:「這是鄭愁予。」我看到了詩人的本尊,第一反應是有點意外。

因為鄭愁予這個筆名—詩人自稱是出於辛棄疾詞《菩薩蠻》中的兩句:「江晚正愁予,深山聞鷓鴣」,以「愁」為名,我想像他大概會清秀纖弱,多愁善感,形象接近蕭邦。而此刻在眼前的,卻更像是位運動家身型的壯健男子,穿著一身灰色短袖獵裝,腳踏一對厚重的登山鞋,充滿陽光的膚色,身材不很高,但十分結實,滿面笑容,絕非「多愁善感」。後來我才知道,他是登山健將和滑雪好手,怪不得沒有半點「文弱」。

寒暄之後,我有幾個稿件上的校對問題請教他,他戴上眼鏡,全神貫注地看稿,到那個時候,才回復了一個我心目中的「詩人」的形象。

那晚潘總設宴招待,同在席上的,還有香港詩人蔡炎培—他和鄭愁予是老朋友。兩個詩人聚頭,當然少不了杜康美酒。鄭愁予話不多,酒量卻甚豪,兩人你一杯我一杯,酒席未完,蔡炎培已酩酊大醉,鄭愁予卻若無其事,面不改色。我想他或許是個「敏於詩而訥於言」的人罷,當席上人們都在高談闊論,逸興遄飛的時候,他就在那裏靜靜地聽,微微地笑。

不過後來香港詩人秦嶺雪告訴我,其實酒量大的鄭愁予也曾喝醉過。當時他們一行三人在福建泉州喝酒,同行的還有攝影藝術家柯錫杰,三人喝掉幾瓶白蘭地後大醉,輪流將洗臉盆扣在自己頭頂上。我想,不知道那天他們仨,是否都把自己都當成了唐吉訶德?

我告訴鄭詩人,這本《蒔花剎那》詩集裏,我最喜歡的一首是〈雨說〉,把一場「喜雨」描述得無比生動,我更喜愛裏面的一句:「只要你們笑了,大地的希望就有了。」給了我一份可貴的啟示—

當魚塘寒淺留滯着游魚

小溪漸漸瘖啞歌不成調子

雨說,我來了,我來探訪四月的大地

我來了,我走得很輕,而且溫聲細語地

我的愛心像絲縷那樣把天地織在一起

我呼喚每一個孩子的乳名又甜又準

我來了,雷電不喧嚷,風也不擁擠

當我臨近的時候你們也許知悉了

可別打開油傘將我抗拒

別關起你的門窗,放下你的簾子

別忙着披蓑衣,急着戴斗笠

雨說:我是到大地上來親近你們的

我是四月的客人帶來春的洗禮

為什麼不揚起你的臉讓我親一親

為什不跟着我走,踩着我腳步的拍

子?

跟着我去踩田圃的泥土將潤如油膏

去看牧場就要抽發忍冬的新苗

繞着池塘跟跳躍的魚兒說聲好

去聽聽溪水練習新編的洗衣謠

…………

我還是要教你們勇敢地笑

那旗子見了我笑得嘩啦啦地響

只要旗子笑,春天的聲音就有了

只要你們笑,大地的希望就有了

雨說,我來了,我來了就不再回去

當你們自由地笑了,我就快樂地安息

有一天,你們吃着蘋果擦着嘴

要記着,你們嘴裏的那份甜呀,就是我祝福的心意

鄭詩人聽了我幼稚的「詩評」,開心地笑了,露出一排潔白的牙齒,就像一個充滿陽光的大男孩。

平生詩章的一闋終曲

接下來的好幾年間,我們一直都有機會見面。原因是那些年,鄭愁予經常回中國內地,而當時中美之間沒有直航,他一定要經香港轉機,有時間便會約聚。接觸多了,對鄭愁予這個人也比較熟悉了。他為人坦誠率直,不會彎來繞去,以近乎童真的角度去看這溷溷濁世,是詩人中的詩人。我也認識了詩人的太太余梅芳女士,知道她很會烹飪,經常在家裏做一大桌的好菜宴請朋友,她更有一把好嗓子,會高歌一曲為大家助興。有此賢妻,鄭愁予自然十分珍惜,把太太呵護照顧得無微不至。

一九九○年我生下長子,很不幸,兒子被診斷出患有嚴重自閉症。鄭愁予夫婦對我特別同情,經常安慰我,每次見面都問及孩子的情況。一九九五年,我再生下女兒。詩人夫婦知道之後,特地買了一條金手鍊送給我的女兒。

女兒上中學時,對我說讀到鄭愁予的詩,我馬上拿出那條金手鍊交給她,告訴她這是詩人在她出生時送的禮物。女兒眼睛瞪得大大的,一副完全不能置信的樣子,興奮得跳起來!

舒非(右)最後一次見到鄭愁予夫婦。 ( 舒非提供)

我最後一次見到詩人鄭愁予夫婦,是在二○一五年六月十五日。鄭詩人應鄭培凱教授之邀,來城市大學開講座。那時候他們夫婦都已八十高齡,梅芳身體狀況不大好,顯得消瘦虛弱,而鄭詩人雖已滿頭華髮,卻健壯如昔,神采飛揚,在講台上談笑風生,博得滿座笑聲。

後來聽說梅芳因病在美國去世,鶼鰈情深,相信對詩人的打擊甚大,之後再也沒有見過他的面,不料再聽到他的消息,已經是他到天國去跟他摯愛的梅芳團圓了。

詩人生平豁達,在詩中對生死看得透徹,也許這次飄然遠去,也可看成是他平生詩章的一闋終曲罷?

此時此刻,他幾句我喜愛的詩行,悄然湧上了我的心頭:

我將使時間在我的生命裏退役,

對諸神或是對魔鬼我將宣布和平了。

讓眼之劍光徐徐入韜,

對星天,或是對海,對一往的恨事

兒,我瞑目。

宇宙也遺忘我,遣去一切,靜靜地,

我更長於永恒,小於一粒微塵。

(本文首發於《明報月刊》二〇二五年八月號)

舒非簡介:香港詩人、作家、資深編輯。

好美的遇见,真诚又感人。