李遠榮

我是先欣賞顧城的詩,才去認識顧城這個人。

顧城和北島、舒婷、楊煉等是中國七十年代後期掘起的「朦朧派」年輕詩人。

我讀顧城的第一本詩集,是他的成名作《一代人》,其中兩句:「黑夜給了我黑色的眼睛,我卻用它尋找光明」,是家喻戶曉的名句。

顧城(右)和作者合影。

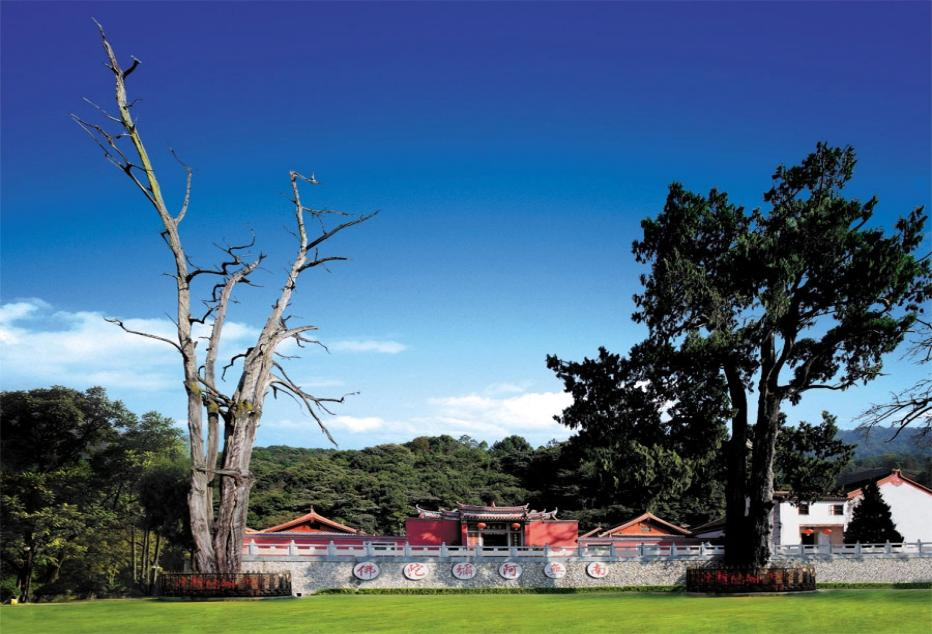

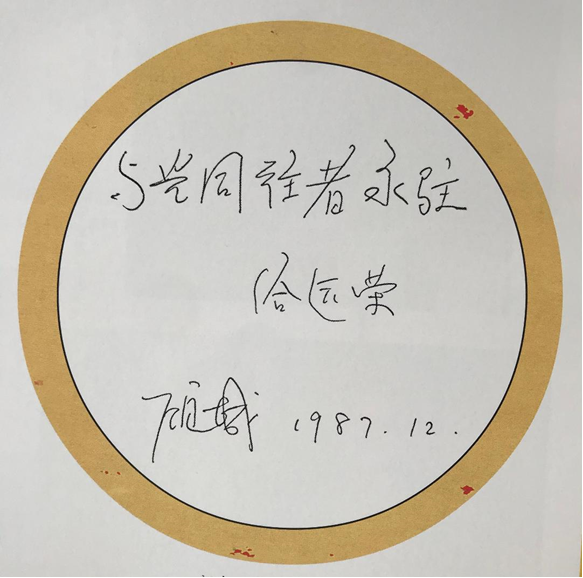

直至一九八七年春,顧城和夫人謝燁隨中國作家代表團到歐美國家訪問回來,途經香港,香港作家聯會在敦煌大酒店設宴請他們,我與顧城同檯,交談甚歡,大家合照留念,他還題詞送我,寫道:「與光同往者永駐——給遠榮」。

顧城原籍上海,一九五六年生於北京,父親顧工是五十年代著名的寫實派詩人。中國文化大革命期間,他才十三歲就隨父下放到山東北部農場當農民,只有小學程度,但平時愛看書,因而少年時代就學寫詩,十八歲回到北京,二十歲開始發表詩作。

顧城和謝燁是一九七九年在京滬特快列車上一見鍾情的,一九八三年結婚。

謝燁於一九五八年出生於上海市,是一位不大知名的散文作家。一九九三年六月九日,她發表在《常州日報》紅梅副刊的散文,以一種女性的眼光審視了或者說仰視了被她稱為「當代中國詩人」的顧城。

顧城十分嚮往陶淵明的田園境界和魯賓遜漂流荒島的原始生活,所以一九八八年他與妻子赴紐西蘭工作,後來辭職隱居島上,在孤島上,為了維持生計,用稿酬發展畜牧業。他買來二百粒雞蛋,和足夠兩個月的飼料,然後當起「雞」司令,在原始的生活中,他除寫詩外,還學繪畫,無師自遍,不久兩夫婦還生了個小男孩,取名桑木爾,生活倒也愜意。

後來,顧城把在中國大陸的情人英兒也申請來紐西蘭,和他一起生活,擬過著理想中「女兒國」的生活,但這段三角戀因而發生質的變化。首先是英兒離去,不久一個在德國定居的華人追求謝燁。他於是決定和妻子分開。但當他於一九九三年十月九日在自家門口見到妻子時,他用斧頭砍死了謝燁,然後在附近一棵樹上上吊自殺。遺下一個五歲的兒子,已交給當地土著毛利族人撫養。

顧城題詩贈作者。

顧城寫過不少出色的詩作,包括《黑眼睛》、《雷米》、《城》等,被翻譯成多國文字。他曾寫道:「我是一個任性的孩子,我想塗去一切不幸,我想在大地上,畫滿窗子,讓所有習慣黑暗的眼睛,都習慣光明」。他的確是一個尋找光明的詩人,但是他找到光明了嗎?沒有。他殺妻又自殺,寫下了人生中最不光彩的一頁,自己的靈魂墮入黑暗中。

(圖片由作者提供)

李遠榮簡介:祖籍福建南安,一九四一年出生於馬來西亞怡保市。一九五一年回到祖國,一九五九年考入暨南大學中文系,一九六四年畢業分配回家鄉當中學語文教師,一九七三年到香港定居。出版專著《名人往事漫憶》、《文海過帆》、《博采珍聞》、《李光前傳》、《翰墨情緣》、《郁達夫研究》、《李遠榮評論集》等二十多部。散文《海峽兩岸一家親》榮獲一九九一年《人民日報(海外版)》舉辦的「共愛中華」徵文比賽優秀獎;散文詩《承諾》榮獲一九九八年中國散文詩徵文比賽優秀獎;散文《名人與我》入選《香港當代文學精品》(長江文藝出版社出版);《李光前傳》名列一九九八年新加坡和馬來西亞十大暢銷書。為中國作家協會會員。兼任香港文聯常務副主席、香港文學促進協會常務副會長、香港作家聯會副監事長等職,被聘為暨南大學台港暨海外華文文學研究中心特約研究員、北京師範大學國際華文文學發展研究所特約研究員等。