戴冠青

戴冠青

泉州師範學院教授

曾經無數次想像過鄭和下西洋前率船隊在南安九日山祈風的壯觀景象,也曾為錯過在九日山延福寺前盛裝上演的仿宋祈風儀式而遺憾,但這一切如今都得到了補償。那年三月,在東海之濱的泉州蟳埔村觀賞到的真武廟祭海儀式和媽祖巡香活動,讓我深受震撼,不僅震撼於海神祭拜儀式的神聖和隆重,更震撼於普羅大眾參與民俗狂歡的無限熱情。

作為在蟳埔沿海附近工作了十餘年的泉州人,其實我還未真正深入感受過這種全民狂歡式的震撼。我只知道,泉州是海上絲綢之路的起航點之一,留有許多「海絲」遺跡,也留存許多傳統習俗和民間信仰,其中海神崇拜就是沿海民眾最重視的一種民間信仰,而出海祈風、祭海儀式則是蟳埔漁民最重要的節俗禮儀。

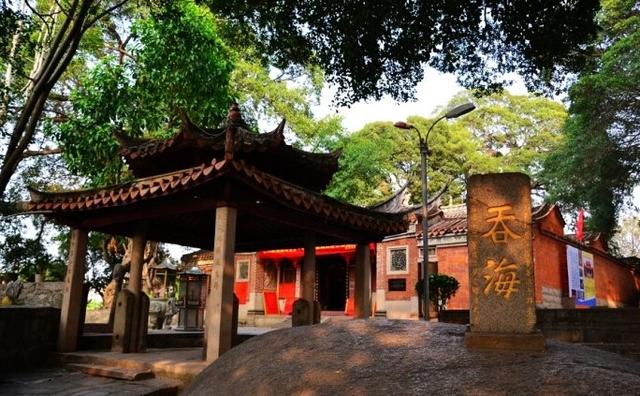

蟳埔村地處泉州灣出海口,向海而生,以海為田,民眾對大海有深深的依賴,也對其凶險莫測的自然力深感敬畏,海上平安成了人們的最大渴望。因此自古至今漁民們出於敬畏之心,往往通過舉辦各種祭海儀式,祈求船舶往返平安。始建於南宋時期、主祀真武大帝的真武廟就是沿海民眾重要的祭海祈福場所,宋時泉州郡守也將真武廟作為望祭海神的勝地。

真武廟古稱「玄武廟」,也叫上帝宮。真武大帝是蟳埔沿海民眾的海神,也稱玄武大帝、玄天上帝、上帝公。傳說,「玄武」是道教中執掌北方之神,他是龜、蛇結合的神靈,而龜、蛇又生於水中,所以兼有水神的功能。宋初,為了避諱宋聖祖趙玄朗,玄武廟改稱「真武廟」,玄武大帝亦改稱「真武大帝」。廟前石台階旁有一塊狀如龜背的天然巨石,其上矗立一方石碑,為明朝嘉靖十二年(一五三三年)晉江縣令韓岳所立。碑上鐫刻「吞海」兩個楷書大字,意為真武大帝氣勢吞海,是古代泉州沿海民眾征服大海、以海為生的生動寫照,也有力地昭示了泉州海洋文化的拼博精神。真武廟和「吞海」石碑是泉州海神信仰的重要史跡,見證了泉州港繁榮時期中國沿海獨特的海神崇拜習俗與海洋觀。宋代泉州郡守每年兩次率官員到真武廟舉行海神祭拜儀式,祈求真武大帝庇佑。每年端午前後的「回舶祭海」和秋冬時節的「遣舶祭海」,都被當作固定的官方祭祀活動來操辦,非常神聖和隆重。

我曾經多次想像過祭海儀式的隆重場景,但那天在真武廟廣場上看到的盛況比我想像的更加酣暢淋漓!廣場上張燈結綵,鑼鼓喧天,紅色的充氣拱門層層疊疊,如一道道彩虹,一直鋪展到了海天連接處。興高采烈的蟳埔女盛裝出席,簪花圍熱烈奔放,笑靨明艷動人,花團錦簇,姹紫嫣紅,宛若一波波湧動的花浪。腰鼓隊、拍胸舞、舞龍、武術,輪番上陣,開場熱身已經十分熱烈。上午十點,祭司宣佈祭海祈福儀式開始,祭祀隊伍身著宋代漢服魚貫上場,男女祭司分列兩排,手執各種祭祀用具,神情虔誠。旌旗獵獵,祭樂幽幽,祭祀隊伍在真武廟前站定後,主祭者開始抑揚頓挫宣讀祭文,聲音洪亮;祭拜者跌宕起伏跪拜磕頭,莊嚴肅穆。祀海祈祥、祭海納福、海風旌旗,三個環節循序漸進,有條不紊。祭海儀式過半天空忽然下起小雨,民眾紛紛說,是祭祀的虔誠打動了海神,海神顯靈了,在答謝人們呢!

第二天是蟳埔漁村一年一度的媽祖巡香活動。媽祖是蟳埔漁民心中保佑船隻安全、守護一方安寧的海神,村裏的順濟宮主祀的就是能力非凡保駕護航的媽祖娘娘。自北宋雍熙四年(九八七年)漁女林默羽化升天,她就成為蟳埔漁民心中超凡的保護神形象。每逢媽祖生日忌日,蟳埔村都要舉行祭祀活動。特別是每年正月廿九媽祖巡香日和三月二十三媽祖謁祖進香日,祭祀儀式都非常隆重熱烈,已成為年年必辦的民俗文化盛宴。

那天,當我親身經歷了蟳埔村媽祖巡香活動,瞬間就被那全民狂歡的場面震撼到了!似乎整個漁村都沸騰了,村民們不管男女老少,人人參與其中。身穿艷麗服裝的蟳埔女,紮著腰鼓,扛著大鼓,挑著花籃,抬著大匾,手持燃香,拿著掃把,簇擁在媽祖神轎周圍,浩浩蕩蕩地行進在蟳埔村旁寬闊的沿海大通道上,一派歡樂無限的動人景象!

真武廟祭海儀式和蟳埔村媽祖巡香活動是蟳埔女靚麗風采的一次集體展示。她們頭上姹紫嫣紅活色生香的簪花圍,身上花紅柳綠艷麗炫目的漁女服裝,臉上興高采烈生機勃勃的明媚笑容,都是一道道美不勝收的風景線,極其鮮明地呈現出泉州沿海的地方文化特色。蟳埔女簪花圍中穿過髮髻的長長象牙白髮簪,不僅是一種美的裝飾,還是一件防身的武器。據說古代泉州沿海村莊常有倭寇騷擾,男人出海打漁,留在家裏的女人就以此防身自衛抵禦倭寇,雖然很原始,卻體現出蟳埔女勇敢堅強、保家禦敵的颯爽風姿。蟳埔女及其頭上的簪花圍也成為一道獨具特色的文化景觀,積極樂觀,活力無限,是海神祭祀禮儀上最靚麗的風景。

也許媽祖信仰很多地方都有,但媽祖巡香活動與蟳埔女風采如此緊密地結合在一起卻是這個閩南漁村的獨特風情。

民俗學家鍾敬文說,在初始人類心靈的原始階段,曾經存在過一個篤信自然力量的神秘世界。在這個世界裏,人們把崇拜的熱忱投向靈魂和鬼神。可見,民間神祗信仰是先民們因畏懼自然力而在其所產生的幻想世界裏逐漸形成的信仰心理和信仰行為,它不僅傳達出當時當地人們的一種精神寄託和人生追求,也在一定程度上制約了人們的心理行為。泉州沿海蟳埔村等地的海神崇拜,就是一種具有廣泛群眾基礎的民間信仰,數千年來潛移默化地影響著閩南一代代人的心理經驗和人生態度,是閩南民眾以自己的獨特方式來把握人生價值的鮮明體現。其海神形象的創造,不僅可以看出閩南先民對給其生存和生活造成不安全不穩定因素的畏懼,同時也透露出閩南民眾熱愛生活的積極態度和與大自然和諧相處的渴望,形象地傳達出閩南文化的特殊內涵和價值取向。

我的目光追隨著祭海儀式的每一道程序,我把自己融入媽祖巡香的踩街隊伍,我在這裏觸摸到了泉州沿海民眾敬畏大自然祈求美好生活的生命律動。我深知,大海對向海而生以海為田的蟳埔人有多麼重要。村民家門口的浩瀚大海養育了泉州灣晉江出海口北岸的數十萬民眾,也養育了泉州市區的居民。沒有大海就沒有蟳埔人亮麗的一生,也沒有泉州人的口福,美味的海鮮是大海對蟳埔人的慷慨饋贈。

我任教的學校就在蟳埔村對面,下課時我站在教室的陽台上就可以看到大海,就會想起蟳埔女,想起她們與大海緊密相連的關係,感受到她們對大海的深深依賴。然而,大海風浪洶湧,凶險莫測,古時民眾的生產工具落後,漁民出海頻頻遇險,自然對於蟳埔人來說,其力量是巨大的,是無法阻擋的,是深感敬畏的。海上平安成了漁民最大的期盼和渴望,在傳說中具有保駕護航神力的媽祖和真武大帝自然成了沿海民眾的精神寄託對象,他們用敬奉海神的神聖儀式來祈求自己的美好生活,希望人與大自然的關係是相依相伴的,是和諧美好的。我相信,這始終是蟳埔人發自內心的真實願望和生命訴求,是他們試圖借助神靈向大海表達的一種感恩和崇敬。

我在巡香隊伍中和村民們一起狂歡、呐喊、跳躍,深深感受到了沿海民眾消解生活壓力享受生活溫度的高漲熱情。也許,對沿海大多數民眾來說,不管是出海打魚的男人,還是在家門口討小海兜售海鮮的蟳埔女,日出而作、日落而息的日子周而復始,勞累而平凡,但是每年有這麼幾天,在充滿儀式感的歡樂場景中,每個人的心都會變得柔軟,變得易感,因為它喚醒了我們心中快樂的情愫,喚起了我們對救人於難的神明的尊崇和感恩,也喚回了我們的文化自豪感和對美好生活的熱愛。有人說,每一個儀式感的背後,都蘊藏著一份愛的表達。儀式就是心與心溝通的橋樑,它讓民眾每一個平凡的日子有了溫度,有了感動,有了盼頭,讓民眾庸常的生活變得莊重而具有尊嚴。就像在荒蕪的道路上為自己點亮了一盞燈,讓前路光明洞開,也讓自己在狂歡化的儀式中迸發出了更加積極的能量而砥礪前行。

前蘇聯文藝理論家巴赫金的狂歡詩學認為,狂歡節可以「把人們的思想從現實的壓抑中解放出來,用狂歡化的享樂哲學來重新審視世界」。對於蟳埔民眾來說,這種狂歡節俗的作用也是一種消解辛勞、放鬆身心的生活方式。一年到頭辛勤勞作的民眾,需要一個狂歡活動來舒緩身心,消解疲勞,為單調勞累的生活增添色彩,獲得精神上的解脫和提升。表面上,是民眾借助海神祭拜和媽祖巡香等民俗節日一起熱鬧和狂歡,其實是悅神怡己,它已經成為蟳埔民眾的一種精神力量,一方面傳達了民眾消解生活壓力的渴望,另一方面透露了民眾享受快樂的需求。可以說,一年一度媽祖巡香的狂歡活動,其實很真實地反映了蟳埔民眾集體無意識深處消解壓力享受生活的人生態度和生命追求。

是的,蟳埔女用最虔誠的儀式,最熱烈的慶典,來祭拜心中的海神,希望得到海神庇佑,永遠安居樂業,幸福綿延;同時,她們也把自己積極樂觀的美麗呈現給了海神,成為海神祭祀禮儀上最靚麗的風景。這不正是海神希望看到的嗎?不然,在祭海大典上老天怎麼就下雨了呢?

(本文圖片為資料圖片)