焦秀梅

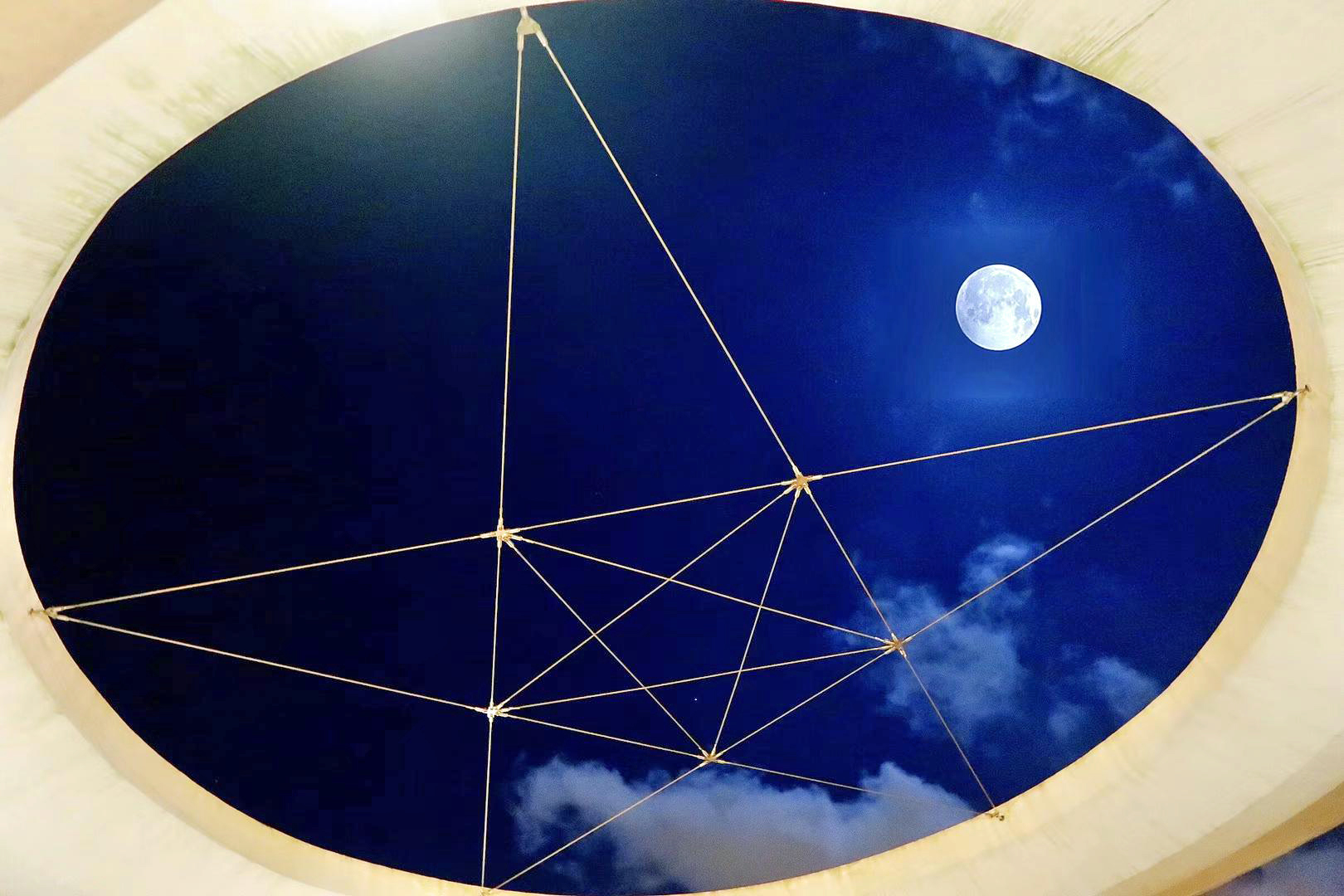

一直以來,我心目中月亮最圓的那夜是農曆八月十五,不僅因為它是團圓之夜,更是因為那天是母親的生日。每當皓月當空,夜之幕徐徐拉開,我總喜歡癡癡地望著那夜的明月,就如同望著母親。母親離開我已經十八年了,如今我也已是耄耋之年,但中秋望月的習慣卻從沒有改變,也永不會改變。

母親生於一九一四年,是膠東大戶人家的小姐,上過私塾,知書達理,思想開明,少女時代曾勇敢的抵抗纏足,是那個年代為數不多的大腳女人。二十歲時因結緣從濟南遠赴膠東做生意的父親,故遠嫁到濟南,先後生了我們兄弟姊妹八人。

一九五二年父親因肺結核病去世,大姐才十九歲,小弟只有六個月,我們這群經歷了喪父之痛的孩子驚恐無助地依偎在母親的羽翼下互相取暖。然而那年,母親也只有三十八歲,她只是受過幾年私塾教育的婦女,沒有正式工作,又拖累著八個未成年的子女,即便要改嫁,誰又能娶她?母親說,孩子們個個是她心頭肉,絕不能讓任何一個孩子受欺負、受虐待。其實母親年輕時很漂亮,眉清目秀,白皙高挑,一頭烏黑柔順的頭髮總被她梳成光亮的髮髻,美麗動人。印象中,她夏天總喜歡穿一件很涼快的喬其紗罩衫,婀娜多姿。有一年,父親花巨資給她買了件冬天保暖的狐皮大衣,每逢外出應酬母親總要穿上它,很時髦。父親去世後,街坊張叔叔一直對母親很好,出錢出力,幫著帶孩子看病,在那些艱難的歲月裏給了母親些許的依靠。但母親為了我們兄弟姊妹能有個好的家庭環境,為了讓我們這群已經沒了爹的孩子不再受半點傷害,母親毅然決定終生不嫁。母親的信條是,只要她有一口飯吃,就不能讓孩子們餓著,再苦再累也要讓孩子們上學受教育。

那些年我們的日子很苦,因為孩子多,沒有穩定收入,我們一家常年住地下室。母親奔波生計在外,我們兄弟姊妹也不閒著,一到放假就去工地砸石子、裝窯,回了家還要糊紙盒掙學費。儘管貧窮,母親對我們的教育卻十分嚴格。兄弟姊妹中我最饞,記得上小學時,因為看鄰居家吃飯,炒土豆絲,香噴噴的,好饞啊!回家後也要母親做著吃。母親立刻火了,第一次動手打了我:「不許看別人家吃飯,沒出息,我們家的孩子不跟別人比吃、比穿,要比本事,比志氣!」當時小小的我雖然感覺委屈,但母親的這些教誨卻記在了心間,時至今日,依然在我耳邊縈繞不絕:「長輩說話不插嘴;長輩不動筷子,小輩要等待……」這些家規影響了我一輩子,直到我的下一代。

雖然家規嚴格,但母親並不是思想僵化的老式婦女。五十年代初,舊社會遺留的封建思想還根深蒂固,尤其是對女孩子的要求特別嚴格。當時我在學校裏的運動隊擔任田徑運動員,天天奔跑在運動場上,穿著短褲短褂,風風火火地晃來晃去。開明的母親不僅不反對,反而積極支持我實現自己的夢想。我十歲時父親去逝,母親獨自養活我們兄弟姊妹八人。我下面是四個幼小的弟弟,四弟只有六個月大,都是在成長發育的階段,家裏吃不起白麵饅頭,天天吃混和麵饅頭窩頭。然而就是在這如此困難情況下,母親還每天塞給我一角錢吃午飯,一碗甜沫一個小窩頭,讓我填飽肚子下午去業餘體校訓練。在母親的支持下,我參加了青島全國少年運動會,南京城巿對抗賽,並因在比賽中獲得優異成績而考取了北京體育學院。南京比賽回濟南後,一次訓練中我扭傷了腳腕,幾個星期下不了床,母親千方百計找偏方幫我治療,每天用中藥為我泡腳按摩。正是母親的悉心照料,讓我這個從小常年參加體育鍛煉的人從未落下傷病,身體直到現在都很好。

體院畢業以後,我留在北京工作,從此離開了家,而母親卻開始了對她最疼愛的小女兒時時刻刻的牽掛。兩個兒子的出生,母親都風塵僕僕地從濟南趕到北京,與我們一家一起擠在十二平米的小平房裏,陪我待產,伺候我坐月子。二兒子出生正值夏天,母親不停地忙活,小米粥,紅糖雞蛋,燉雞湯……又熱又累又不方便,可她卻豪無怨言。大兒子出生時正是文革初期,我們家住北京太平湖地區,每天母親陪我在湖邊散步。有一天,我們碰到湖邊捲著一張席子,席子裏面躺著一個死人,我想上前看個究竟,母親卻拉著我趕快繞道而行,母親說懷孕的人看到死人不吉利。我雖嘲笑母親迷信,但仍為她處處為女兒著想的心而感動。事後我們得知,湖邊席子裏的死人便是知名作家老舍先生。

母親不僅開明,而且善良寬容。四弟六歲時,因為頑皮,跟鄰居家孩子玩耍,不小心被鄰居家孩子用木棍戳壞左眼,造成一輩子的殘疾。當時,善良的母親不僅沒有吵鬧,而且沒有追究,不要求賠賞。事後,她寬大的胸懷不僅感動了鄰居一家,還讓戳壞弟弟眼睛的孩子和四弟成為一生的摯友。母親的行為深深教育了我們,讓我們從小就做善良寬容的人。有人說身教重於言教,我想,一個人的家教就是這樣在孩子們的眼睛裏一點一點建立起來的吧!

母親的善良無處不在。解放初期,我們家的生活已經很艱苦很困難了,母親卻又忍受著屈辱和責備,把她娘家人接到濟南生活。那時遠在青島的母親的娘家人連遭不幸,姥姥,舅媽,表姐和兩個表哥五個人在街頭顛沛流離,母親得知後,親自跑到青島把這群無依無靠的親人接到濟南,並安排好表姐表哥的學習和生活。母親向他們承諾,有我們家一口吃的,就不會讓他們餓著。從那以後,母親視他們為自己的親骨肉,十一個尚未成年的小生命就在母親單薄卻堅韌的羽翼下成長。儘管吃飯都是問題,但母親總有辦法不讓我們餓著肚子去上學,也總能在開學的前一晚變魔術般的把錢一個個交到我們手上,讓我們第二天交學費。幾十年來,母親硬是迎著一個又一個的困難,把我們一個又一個的先後送進學校,真是「一個都不能少」。只聽說「女人能頂半邊天」,但在我們家,我們的母親是撐著整個的天啊!自從母親嫁進我們焦家的那天起,她就把畢生的心血精力都投入在子女的教育成長、成家立業上,並以她那寬大的胸懷和無私的心地深深影響教育著我們。母親畢生雖然對社會沒有什麼轟轟烈烈的功績,但對我們家庭,對我們十一個兄弟姊妹卻是厥功至偉。在那個艱苦貧窮,波譎雲詭的動盪年代裏,能讓我們每一個兄弟姊妹上學讀書,成家立業,做對社會有用的人,我想這就是母親對社會最大的貢獻吧!

儘管母親把畢生的心血都奉獻給了我們,但她也絕不是舊社會那種大門不出二門不邁的老派婦女。母親深知自己家庭出身不好,子女親屬都受到了牽連,但是她從不懼怕,敢於擔當,把幾個家庭重擔自己抗起來。在政治上,她始終擁護黨,擁護毛主席,經常告誡我們:要不是解放了,你們能活到今天嗎?是黨和毛主席救了我們全家,你們才讀上書、有飯吃。母親不只把話說在嘴上,她還用實際行動履行自己的信仰。解放初期母親曾擔任街道第一屆居委會主任,勤勤懇懇為街道工作服務十六年而無任何報酬。街道的工作很瑣碎,母親經常在飯桌上被人叫走,甚至有時為了工作耽誤了給我們姊弟做飯,但母親毫無怨言,因為母親深知,新中國來之不易,需要每個人為之奮鬥。抗美援朝時期,母親變賣首飾,將嫁妝捐獻國家購買飛機大炮。她還帶領群眾慰問軍烈屬,我會打腰鼓就是那時跟母親學的。母親常常教導我們處處事事都要帶頭在前,聽黨的話,勤奮工作。

一九六八年毛澤東做出《知識青年上山下鄉,接受貧下中農再教育很有必要》的指示,母親身為街道居委會主任,首先帶頭站出來積極響應,把自己兩個兒子送上知青插隊的道路,二弟在濟南藥山插隊、四弟去了東營黃河建設兵團。在那個特殊年代裏,這是必經之路,也是時代需要,母親深明大義,在街道勸解群眾理解不理解都要執行,她是明白人。為了她的大義之舉,政府推薦她代表知青家長,在濟南八一禮堂上台演講,沒有講稿,只有小學文化的她,竟然在全市人民的大會上即興發言三十多分鐘,作為子女,我們除了為母親自豪,更是佩服她的勇氣和膽量。用現在的語言,那一刻應是母親一生中的高光時刻吧!

當然,生活的重壓也曾讓母親一度消沉。我出生那年,媽媽學會了抽煙打牌,因為抽煙導致咳嗽哮喘,多次肺炎後診斷疑似肺癌。她害怕了,跑到北京,讓我帶她到北大醫院檢查究竟,大夫親切地勸告:「必須戒菸!開再好的藥,煙不戒,藥白吃,又花錢,又受罪。」她明白事理,回到濟南後就努力戒菸,終於在我三十六歲那年,抽了三十六年煙的母親把煙戒掉了,當年她七十二歲,後來一直活到八十八歲。

晚年的母親是幸福的,更是受人尊敬的。兒孫們個個懂事孝順,街坊四鄰對母親尊重有加,就連表哥表姐們也都把母親當作自己的親娘一樣疼愛,每隔一段時間就大包小包買著各種東西來看她,有時還把母親接去自己家裏小住。儘管母親受的起所有人的尊重和愛戴,但她從沒有為老自居,在外人面前,母親總是誇讚自己的兒女,尤其誇讚兒媳婦個個都好。在最後那段行動不便的日子裏,母親總是自責地絮叨:「我不好!我不好!我最壞!給你們添麻煩了!」這就是我的母親,那個為兒女耗盡最後一滴血,卻從不願拖累兒女一絲一毫的母親。

母親臨走的時候,我是接到大弟的通知,兩天之內馬不停蹄從維也納趕回山東濟南的。當我趕到醫院的時候,躺在病床上的母親痛苦地呻吟著,神志已不很清醒,她大口大口地喘著氣,連吐痰的力氣都沒有了,整個人瘦得皮包骨頭,歷經滄桑的面龐看著讓人心疼。我一下子撲倒在母親床邊,大聲喊著:「媽,媽,小梅回來了,小梅回來了……」母親聽到我的名字,努力睜開雙眼,看著我的面龐,她似乎欣慰許多,被我拉起的手就再不鬆開,不停輕喊我的名字:「小梅啊,小梅啊,我的小梅啊……」

第二天早上,母親平靜地依偎在大弟的懷中,在我們所有兄弟姊妹的陪伴下安詳地走了。我們為母親舉辦了隆重的追悼儀式,街道居委會各級領導,兄弟姊妹單位領導,親朋好友,街坊四鄰,總計有二百多人來參加這個平凡,但偉大的母親的葬禮。葬禮上,來賓們無一不對母親的為人大加讚譽,俗話說人走茶涼,能在葬禮上真誠美讚,那對母親的一生該是最大的褒獎吧!

又是一年月圓時!今年的中秋,希望夜更靜,月更圓,讓我能將母親的面龐深刻心間,更深一些,再深一些……

(本文圖片為資料圖片)

焦秀梅簡介:歐洲華文筆會會員,畢業於北京體育大學 、中央社會主義學院。一九八八年定居維也納,曾連續多年擔任維也納成人職業學校健身教練,維也納養老院教練。在《中國體育報》、《中國青年報》和《民盟》發表多篇藝術隨筆。著有散文集《情繫維也納》。 二○二一至二○二二年在《香港作家》雜誌刊登兩篇散文。