常雨晴

我出生在黃土高原,黃天厚土,林木參天 ,大雁從林稍浩蕩飛過,組隊向南。黃土堆砌成群山,孕育出萬物。在整個童年,我一直以為,全天下的人,都生活在這樣一片廣袤的土地上。

真正感受到黃土的震撼是在大約七歲那一年。那是一個夏天,知了拉著長長的調子在樹上一聲聲興奮地唱著歌,綠油油的樹葉在陽光下踴躍地閃著光。我和表哥表姐一行人心情激昂地走在去往山裏的路上,這是母親帶我們從市區來縣裏看望完姥姥後,臨時決定步行進山裏探望親戚的隊伍。老實說,我們都沒有去過真正的大山裏,因而個個都格外興奮。

出了城,順著塵土微浮的土路走不遠,就進了山。 山路越走越長, 路邊的野花開得燦爛,開得飽滿, 開的熱情洋溢。 腳踩出的一條黃土路一直蜿蜒到山頂。那一次我踏踏實實地感受到黃土地的浩瀚無邊。站在厚實的黃土坡上, 我見到了一層層疊起來的鋪天蓋地的土石山,看到了一座座山綿延起伏望不到頭, 我們行走在山間, 彷彿厚厚的黃土搖籃裏懷抱著一群幼小的嬰兒。

行走在山路上,隨著地勢的增高,我看到身邊飄著的雲,那是一種奇妙的感覺: 雲在身邊飄浮,腳在大地上踩,滿山的醋溜子開出絢爛的、金黃的花,明晃晃的太陽照得我們睜不開眼,那些盛開的小花上結滿黃色的豆子大的果實。多年以後,在香港的超市裏我才知道,它被榨成汁,學名叫沙棘。

我奮力地想走過一座座山頭,想走到母親的童年去看一看,母親大約在八歲時離開家鄉,聽說那裏有幾孔窯洞。我那從未謀面的姥爺在母親四歲時一去不返,走時留下一句話, 躲好別出來,母親記得當時她穿著月白藍色的小旗袍。

我們穿過沙棘遍布的小道 ,觸摸著稀疏的從指縫流過的白雲, 開始下山,走過的梯田裏, 已經成熟的玉米高過我們的頭。我小心地走著,玉米葉子劃在我的胳膊上,生生地疼。這片黃土地孕育出的玉米,撐著杆,長著穗,吐著鬍子,將腳下的黃土地密密地覆蓋著, 變成綠色的玉米障子。風吹過來,結了穗的玉米趾高氣揚地迎風搖擺,向豐腴的土地展露著他們成片的金黃的飽滿果實。只有黃土高原的厚土肥壤,才能養育出這顆大粒圓的金黃色的玉米。

我們走著,日頭變得無限長,終點也變得無限遠。不知過了多久,腿已不是我的了,我走得疲惫不堪,口渴難耐,腿似有千斤重,可是已然沒有退路,往前看是山,往後看仍是山,我絕望地兩邊相望,一屁股坐在地上……

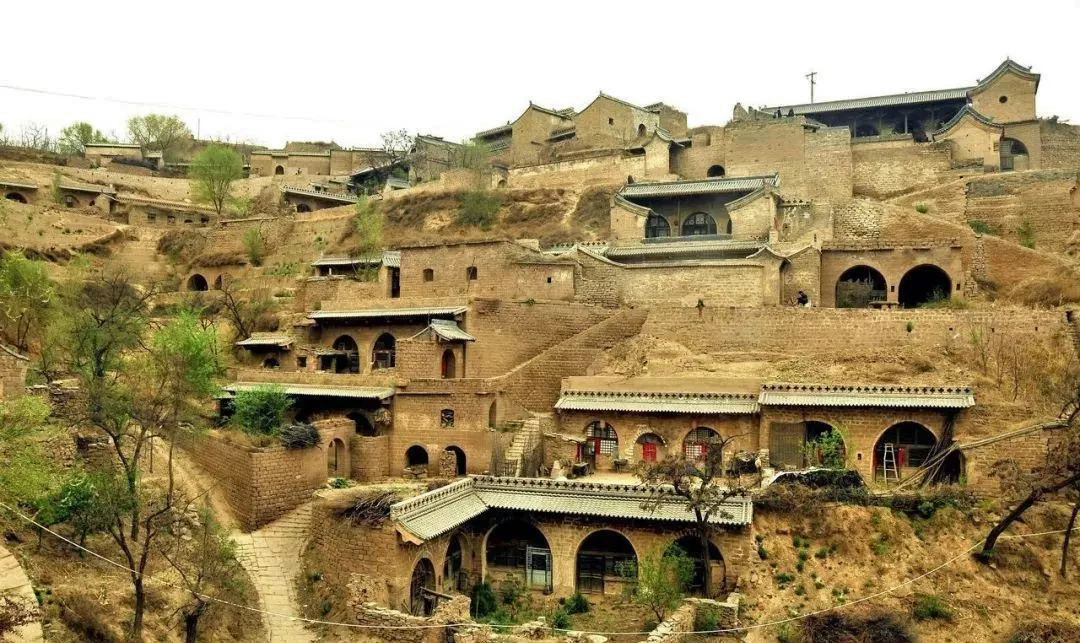

天黑之前,我們終於到了,在一戶滿是杏樹的院落裏,表舅舅熱情地給我們倒水喝。我一飲而下,目光掠過杏樹稍,眼前映入三孔窯洞。無數個故事從我眼有飛過,穿著月白藍色小旗袍的母親,土地改革時因有窯洞和地被劃為富農的母親一家,被打開的地窖和拉走的糧食,絕望的姥姥……那高高的、厚重的窯洞頂上,承載著多少故事。 這三孔由黃土之下挖出的窯洞,給我極大的衝擊 。

這樣的窯洞是上天的饋贈,黃土高原上並非處處可以打窟洞,土要夠乾,夠厚、黃土直立才適合,這些都是我聽表舅舅在月亮下講的。進入窯洞,一天的暴熱瞬間煙消雲散,取而代之的是透心的涼爽。我被這個神奇的外方內圓的建築驚得目瞪口呆,不知道為什麼內外溫差如此之大。

母親說,她四歲的時候,我的姥爺離開時,她就倚在這窯洞的門框上,姥爺腰裏別著土槍,說去打日本人。她的心跳得撲撲直響,不知道日本人在多遠的地方,也不知道會發生什麼樣的戰爭,更不知道姥爺什麼時候回來。那是她見到姥爺的最後一面。

夜晚來臨,滿天的星光灑在院子裏,灑在杏樹上,也灑在黃土地蜿蜒的小路上。 姐姐、我和表哥表姐們爬上窟頂,坐在一張席子上,我永遠忘不了那種感覺,屁股下面是溫熱的,耳畔的山風是涼爽的,黃土地曬了一天的驕陽, 暖和而豐厚。夜空變成一個圓圓的弧形,我們被星光包圍著, 彷彿伸手可以摸到星。身下厚厚的黃土,讓我無比踏實,星空覆蓋著我們,天空似乎在旋轉。在窟頂上, 我們變得柔軟弱小,我們靠在大地厚實的肩膀裏,睜著眼,不捨得入睡。

那個夜晚天空中的一輪明月,照亮了夜空,也照亮了一群年幼的心。四十年過去了,那輪明月依然深深地掛在我的記憶裏,那個夜晚,有土地,有杏樹,有盼望,有光。

後來,在我離開家鄉多年以後,我聽母親說,那三孔窯洞塌了,砸斷了表舅舅的腿,再後來,那裏就荒廢了,再也沒有人住。

母親小時候的家,再也回不去了,我的童年,也一去不復返了。唯有那彎窯頂上的皓月,依然掛在四十年後異鄉的星空裏,熠熠生輝。

(本文圖片為資料圖片)

常雨晴簡介:香港作家聯會會員,漢隆集團董事。曾工作於新華社《經濟參考報》,曾任《中國書畫家》雜誌主編,大雅藝術網總編。在《中國書畫家》、《北京晚報》、《香港文藝報》、《大公報》等報紙、雜誌發表多篇美術評論、專欄文章,二Ο一三年出版美術評論文集《我心寫兮》。作品曾獲得第二屆(香港)紫荊花詩歌賽一等獎。