金實秋

文字因緣,這是舒非散文集《生命樂章》第一輯的標題,這本書由浙江文藝出版社二○○○年出版,是「香港新銳作家散文」叢書中的一種。《生命樂章》中有舒非寫汪曾祺的兩篇文章:〈汪曾祺側寫〉(以下簡稱〈側寫〉)、〈我家的月亮特別大——在汪曾祺家裏做客〉(以下簡稱〈做客〉)。這兩篇文章汪先生都看過,他在一九九三年一月九日給舒非的信中坦率地說:我對別人寫我的文章不太重視。一個人被人「寫」了,我總覺得有點不好意思。在寫我的文章中,到現在為止,我認為你的〈側寫〉是最好的一篇。他還告訴舒非,〈側寫〉已被收入《中國當代作家面面觀:撕碎,撕碎,撕碎了是拼接》這本書中(時代文藝出版社一九九一年版)。此書在當時有相當影響,汪先生為此書寫了序言,〈側寫〉自然也是他選薦的,不過他沒有明說而已。汪先生還直言:你上篇寫我,是「側寫」,這篇是「掠影」(指〈做客〉),寫法不同。比較起來,前一篇可能給人印象更深一些。

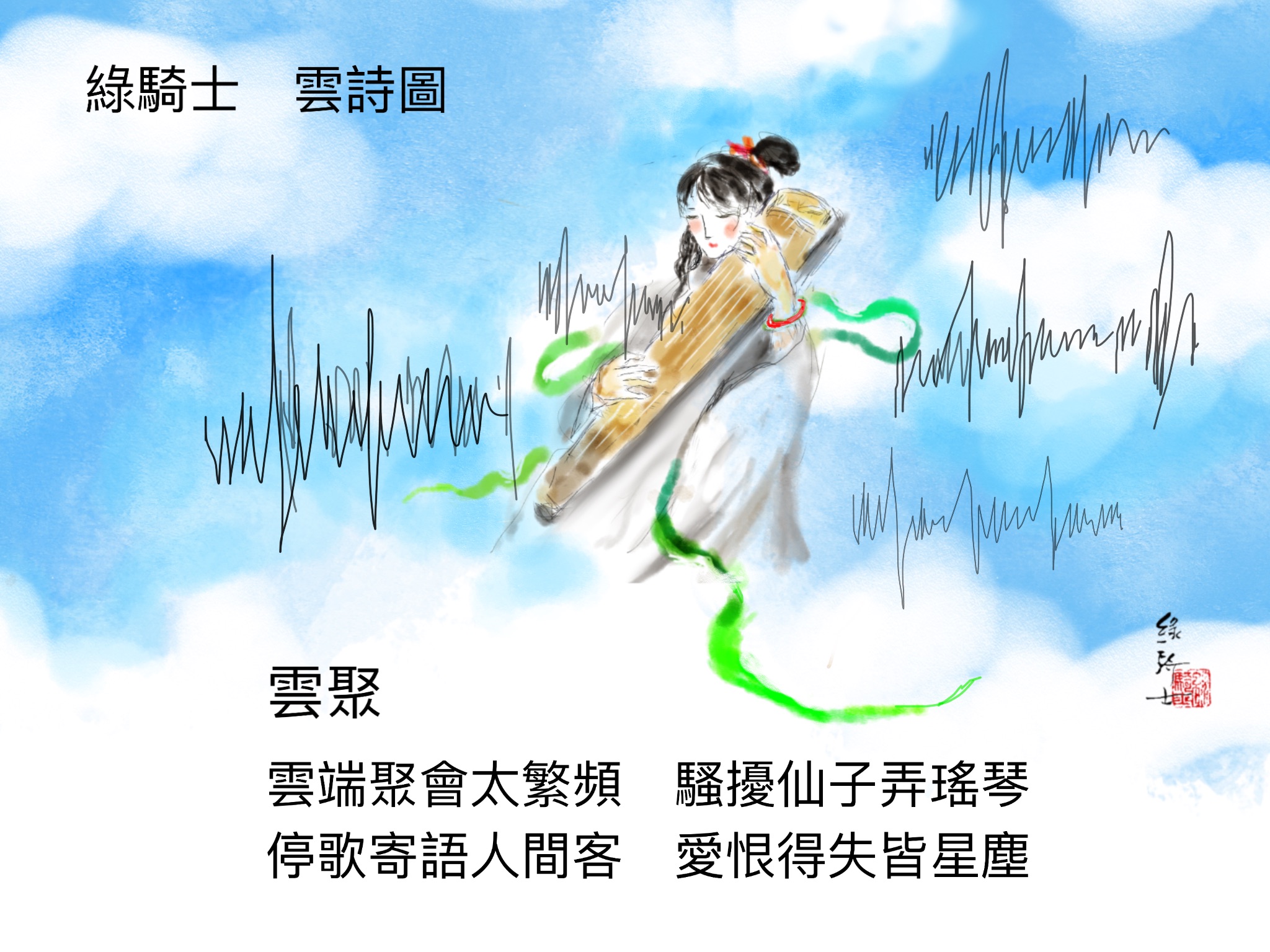

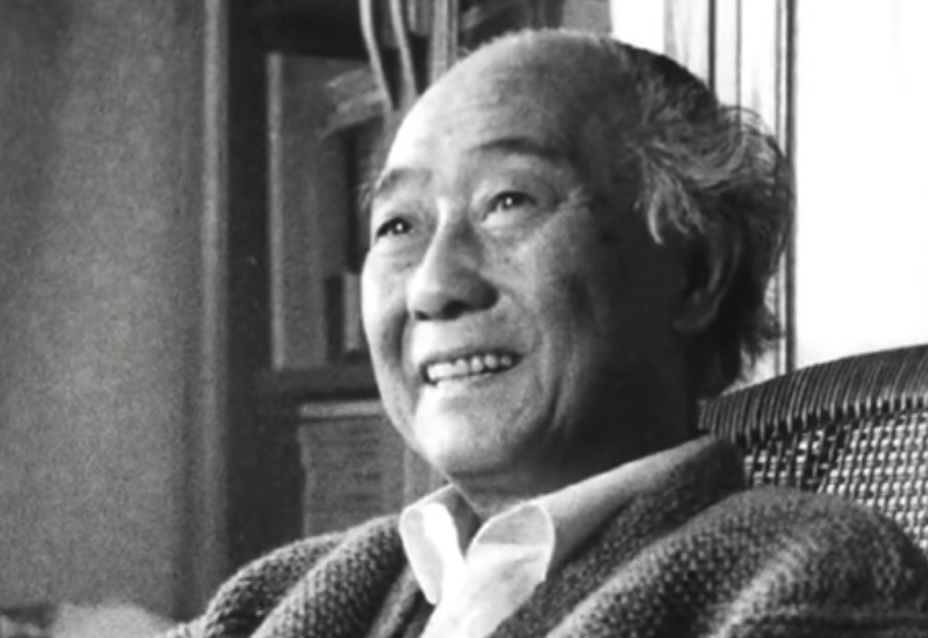

中國當代作家、散文家、戲劇家汪曾祺(一九二○-一九九七)。

〈側寫〉給讀者的印象也較深。〈側寫〉於一九八八年五月四日在《文藝報》發表後,廣大讀者相競傳閱,倍加讚譽,文中的一些精彩章節被「汪迷」們所熟知、熱捧和引用。汪先生去世十周年之際,山東畫報出版社出版的紀念文集《你好 汪曾祺》收入了此文。天津人民出版社二○二○年初出版的《百年曾祺》,主編梁由之先生把〈側寫〉列於該書的第一篇。舒非對這兩文也當比較滿意,在她的散文集《生命樂章》中,兩文位於第一輯「文字因緣」的第一、二篇。第一輯裏有寫楊絳、黃苗子、郁風、施叔青、於梨華、張錯、蘇童等人的散文,但相較而言,似都不及〈側寫〉這兩篇有韻味,也沒有〈側寫〉、〈做客〉這兩篇的反響大。

舒非這兩篇散文寫得如此動人,源於她對汪曾祺先生作品與人品的了解和理解,也源於她感情、感覺之細緻及文筆之精當。舒非雖與汪先生相見較晚,但卻是一見如故。一九八七年八月底,汪曾祺應安格爾、聶華苓夫婦邀請參加美國愛荷華國際寫作計劃活動,途經香港住在三聯書店的招待所。時為三聯書店編輯的舒非與汪先生第一次面對面。汪曾祺在《美國家書》給夫人施松卿的第一封信中就說到了舒非——「到港當日,即買了一塊CITIZEN石英表,二百七十五港元。是三聯一女士陪我去買的。」這位女士,即舒非也。十二月中旬,汪曾祺結束了在美國的行程,於十七日中午乘機抵達香港並在港停留至二十一日,時隔三個多月,汪曾祺與舒非「第二次握手」。在舒非陪他的幾天裏,他們談得很投緣,聊到了不少文化、文學上的人和事。在〈側寫〉中,舒非記下了不少汪先生的精闢言論和趣聞軼事,最引人感興趣的是一次酒飯之餘,汪先生興致勃勃地談起了他的愛情故事,他說:《受戒》篇末註明「寫四十三年前的一個夢」,這個夢,其實是汪老自己的初戀故事。這是汪老本人對此夢的最早「解密」和「確認」。

《受戒》是汪老膾灸人口的名篇。

在香港兩次見面後,汪曾祺與舒非的「文字因緣」一帶一路,持續發展,在一九九二年底〈做客〉發表後一度呈密集狀態。一九九三年十月,汪老的兒媳去香港,他託舒非幫助安排接待,他送古劍的兩本書和一幅書法、還有他給香港《大公報》文學副刊的兩組小說,也請舒非通知古劍。汪先生還託舒非在香港幫他買了一架照相機,錢也是由舒非代墊的。可見汪先生託舒非辦事非常放心,而舒非也總是把汪老所交之事辦得妥妥當當的。然而有趣的是,我曾問過舒非這幾件事,意想不到的見,舒非竟感到非常疑惑:「是嗎?什麼時候的事?我怎麼想不起來了。」(雷鋒做好事不留名,舒非幫汪老做了事忘了一乾二淨,亦雷鋒之流韻乎?)幸虧汪老在給古劍的信中說了這幾件事,否則我們也不知道啊!不過,對於汪老的文字、汪老的深情,她卻是永難忘懷,總是記得那麼的清晰、那麼的真切!

一九九四年,汪曾祺與舒非有一次愉快的合作。應香港三聯書店之請,汪老為三聯選編了《中學生文學精讀:沈從文》一書,沈從文是汪曾祺的恩師,汪先生自然樂而為之。考慮到中學生這個讀者群體,汪老於沈從文先生的大量作品中精選了具有代表性的小說《邊城》、《牛》、《丈夫》和《貴生》,同時寫了前言、題解、注釋和賞析。這一本書汪先生可謂是全力以赴,儘管汪先生是個大才子,又是沈從文的得意高足,也有過中學教師的經歷;但他寫這種模式的作品並非手到擒來、駕輕就熟。由於香港的中學生大多對內地的歷史、現實和文學都不甚了解,汪曾祺行文則必須要做到突出重點、簡明扼要、淺顯易懂。在《汪曾祺全集》中,有汪先生關於撰寫此書給舒非的三封信。七月十五日的信,要求將交稿日期從六月三十日放寬至七月十五日,因他近期比較忙。對舒非提出的建議在正文外加「題解」、「注釋」和「賞析」表示贊同,並寫了一個「前言」寄交舒非,且詼諧地說:「以示我並不是把你指令之事不放在心上也!」七月十七日,汪先生把已寫好的《邊城》、《丈夫》、《牛》寄舒非。七月十九日,汪先生將《貴生》一稿寄舒非,信末還不失風度地向責任編輯自我表揚了一番:「北京今年奇熱,又悶,你的這本書真是讓我出了不少汗。文章不好,其志可嘉。一笑!」可以說,汪曾祺對沈從文其人其文的解讀,是對老師文學價值的發掘與提升。二○一七年,香港三聯書店再版了此書的修訂本,可見它在香港還是得到年輕讀者的認可賞識的,作為責編的舒非亦付出了心血,功不可沒。

誰都知道汪曾祺是沈從文的學生,而且沈先生一直也只承認汪曾祺是他的弟子。

汪曾祺與舒非的文字因緣,來自他們的文化認同和相互欣賞。汪先生之所以對舒非的兩篇文章讚譽有加,並非出於禮貌或鼓勵,而是舒非之文確有不少可圈可點之妙也。如她寫汪曾祺的「笑」就很生動、很傳神:「他把頭歪過一邊去,縮起脖子,一隻手半掩著嘴——就這樣『偷偷』地笑。那模樣,直叫人想起京劇《西遊記》裏的美猴王,當捉弄整治豬八戒得逞之後,閃在一邊得意洋洋、樂不可支、愈想愈開心。」

至於老頭兒普普通通的相貌,也被她的生花妙筆形容得很美、頗有魅力:「汪老今年六十有七(一九二○年出生),外表看來比實際年齡小。雖然雙鬢凝霜,但他那神采奕奕的眼睛和與眼睛配合得天衣無縫的兩道濃眉,時時顯現出活力和睿智。正如詩人顧城所說:『北京作協開會,整個會場有一雙眼睛最聰明,那就是汪曾祺。』」以至王蒙在看了〈側寫〉後見到汪曾祺便說:「你的眼睛這麼漂亮嗎?我要仔細看看」。

譬如她說:「汪老是紮根很深的中國作家,他比一般人更深愛著民族的傳統、神髓和精華」,這也源於她對汪老人品、作品的充份了解和深刻理解。汪曾祺曾讚揚李國濤寫他的一篇評論文章:「在所有評論我的文章中是最好的一篇。我的兒媳問我:『爸,這人是不是把您捉摸透了?』我說:『是的。』」謂舒非之文是把汪先生給捉摸透了,似亦可也!

汪曾祺與舒非文字結因緣,相看兩不厭。汪曾祺固然是一位文學大家,可親可愛的老頭兒;但舒非也不是等閒之輩,也可謂是香港文壇上的佼佼者,是一位有情有義的才女。舒非不僅是一位優秀的編輯,也是一位詩人、散文家。她的詩集《蠶癡》收有六十多首詩,其中有的詩句被譽為愛情金句而被評論家所讚嘆,當然,更贏得年青人之激賞。想到大陸讀者對舒非的詩知者有限,且順手抄兩首以供分享:

〈蠶癡〉

千萬柔情/何年何月滋生長成/只是那般秘密地藏匿/不露蛛絲馬跡/有朝一日傾瀉/竟似山洪難以控制/晝夜不分/唯恐天地在瞬間老去/而呼喚不及/萬縷千絲/由米粒般小口嘔出/纏綿細膩/一一牽扯自心底/若拉長/應是無極無限/宇宙才可比擬/一絲不苟/只為編織那遙遠的夢 我吃驚於/從五臟六腑拽出的/竟如雪/卻不似血

〈候鳥〉

一眼就認出了你/在那棵老樹的 /那一個枝頭/一模一樣/毛色 姿勢 記號/還有那雙粉紅色的腳丫/只是 羽毛豐盈了/你已經長大/幾年前 目送你飛走/堅定有力地展翅/你連眼角也不肯輕掃/這老樹 這枯枝/可是我預感/你會飛回來的/在某年某月的某個清晨 果然/你又棲在那棵古老的樹上了/迎著古老方向升起的/古老太陽 我不去想像/你經歷的挫折或苦痛/我也不去想像/你走過飛過的山川河流 我只是想/你還是飛回來了/飛回這老樹 這枝頭/一如我所預料的/一如我所預料的呵

她所寫的〈憶也斯〉、〈香港「奇筆」李碧華〉、〈飛蛾撲火,非死不止——瑣憶丁玲〉、〈心美的人不老〉(編者註:寫張兆和)這些寫人物的散文別具風味,意趣雋永。〈顧城和謝燁〉等都是膾炙人口的名作。王充閭認為她的散文「清新俊逸,鮮活靈動,生活氣息濃郁」,此非諛詞也!而經她之手出版的好書則更多矣——

李歐梵的《鐵屋中的呐喊》

劉再復的《紅樓夢悟》

楊絳的《雜憶與雜寫》

王充閭的《滄浪之水》

……

此外,她還參與主編了《管見——香港作家聯會會員文學評論集》、《香港小說散文賞析》等,可見,舒非的文學功底、文學修養、文學才華之非凡也!

二○二一年下半年,我為了編輯《女作家筆下的汪曾祺》,經徐強教授聯繫與舒非互加了微信。舒非不但爽快地授權同意我轉載〈側寫〉,並應請發送給我〈做客〉的電子版和汪老一九九三年一月九日給她一信手跡的複印件。特別令我感動的是〈做客〉文後的一個補記:

那年在汪老家過中秋,在開心愉悅的聊天過程中,突然講到了一個沉重的話題,那就是當汪太太問我子女的情況之時,我如實告知我的兒子是自閉症患者。那時候內地還沒有什麼自閉症的概念,兩位老人一再詢問病情,當知道這是不治之症時,大家都沉默了。那一刻我看到汪老的眼神,直到今天我還清清楚楚記得那個眼神——很憂傷很無奈的眼神。所有的同情、關切、心疼、遺憾,全寫在那雙聰穎睿智的眼睛裏,我望著如此凝重的眼神,心中悸動,讓當代最優秀的作家為我擔憂,我何德何能啊!我被深深打動,鼻子一酸,差點滾下熱淚……

二○二一年七月二十二日

有一年,也是汪老的忘年交蘇北到香港參加文學活動見到舒非。兩位資深「汪迷」碰到一起,自然少不了談到汪先生,其時舒非還一再提到汪老對她兒子的關愛之情,並說汪老曾建議她把兒子帶到北京、上海去看看……。舒非腦海中時常會「回放」起汪老信中的話:「你的孩子會好起來的。我看了他的照片,很秀氣,比一般的男孩子秀氣,而且眼睛很聰明。不要因此而過於焦慮,你說只要孩子快樂就好,這是最好的態度」。如此仁者之心、長者之愛,舒非怎麼能忘懷呢?

有這樣以心會心的文字因緣,是現代文壇上的一段佳話,是汪老之幸,舒非之幸,也是讀者之幸。

她告訴我,我先是被汪先生作品的魅力深深吸引,真的是由衷喜愛。它完全符合我多少年來對文學的一切期望,文字又那麼淡然且韻味無窮。接著有幸跟他接觸,發現他的品格性情為人跟他的作品一樣美。汪老的作品是當代中國文學的一顆明珠,我相信她隨著時間的流逝,將被更多讀者發現。我肯定他們會因驚喜而更為酷愛。

一九九二年中秋,舒非在「月亮特別大」的汪老家過了一個愉快的中國傳統佳節,這可能是汪老出名之後,在他府上第一個、也是唯一的一位「外人」在他家過中秋節。那天。汪老送了她一幅墨荷的畫,還鈐上一方印:「嶺上多白雲」。

一晃快二十年了,我請舒非給《女作家筆下的汪曾祺》寫幾句,她只寫了一句:「汪曾祺先生的作品將永遠滋養萬千讀者的心靈。」

(本文圖片為資料圖片)

金實秋簡介:中國近現代史史料學會顧問、汪曾祺研究會副會長,長期從事教育文化工作。