黃秀蓮

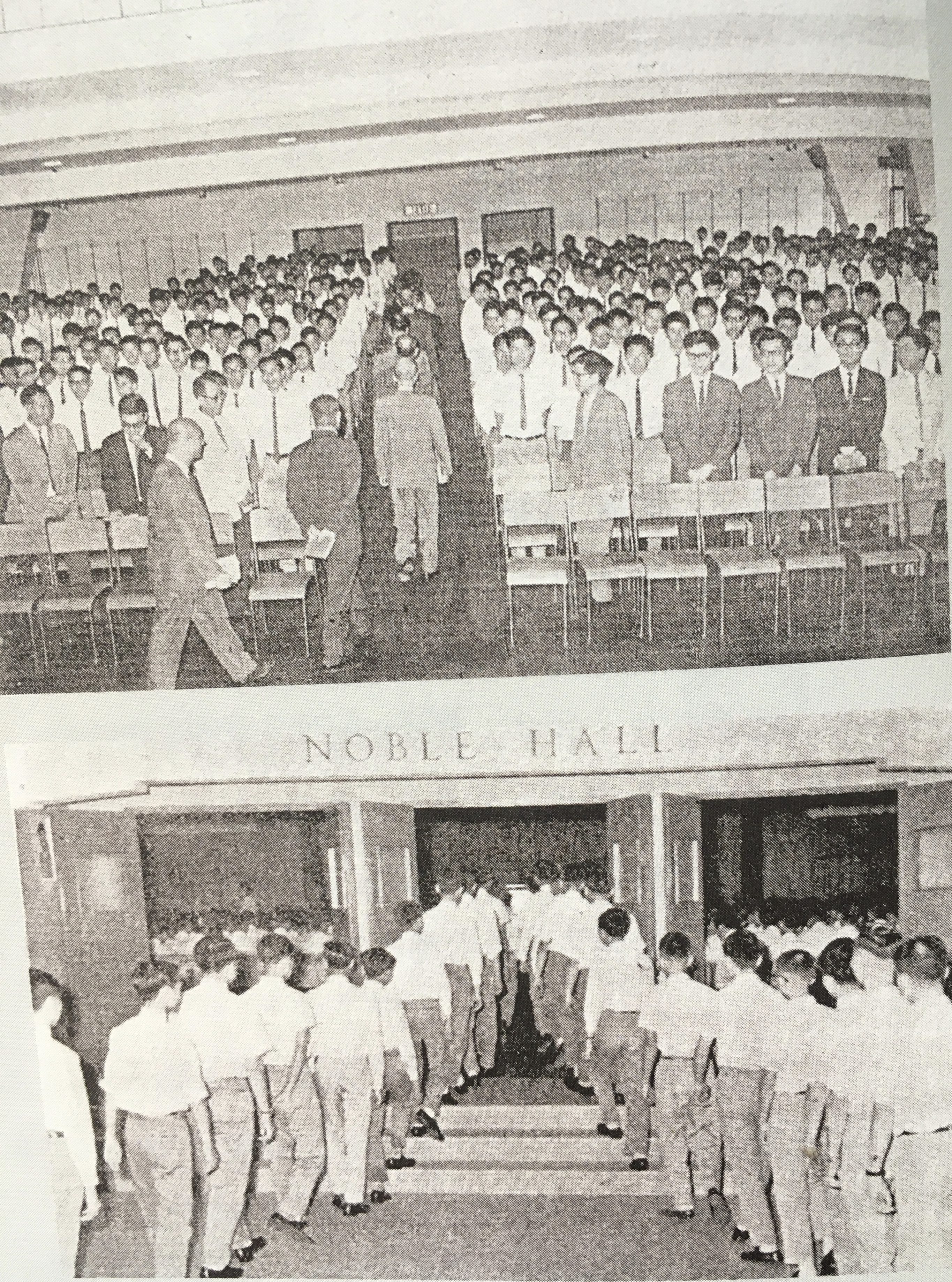

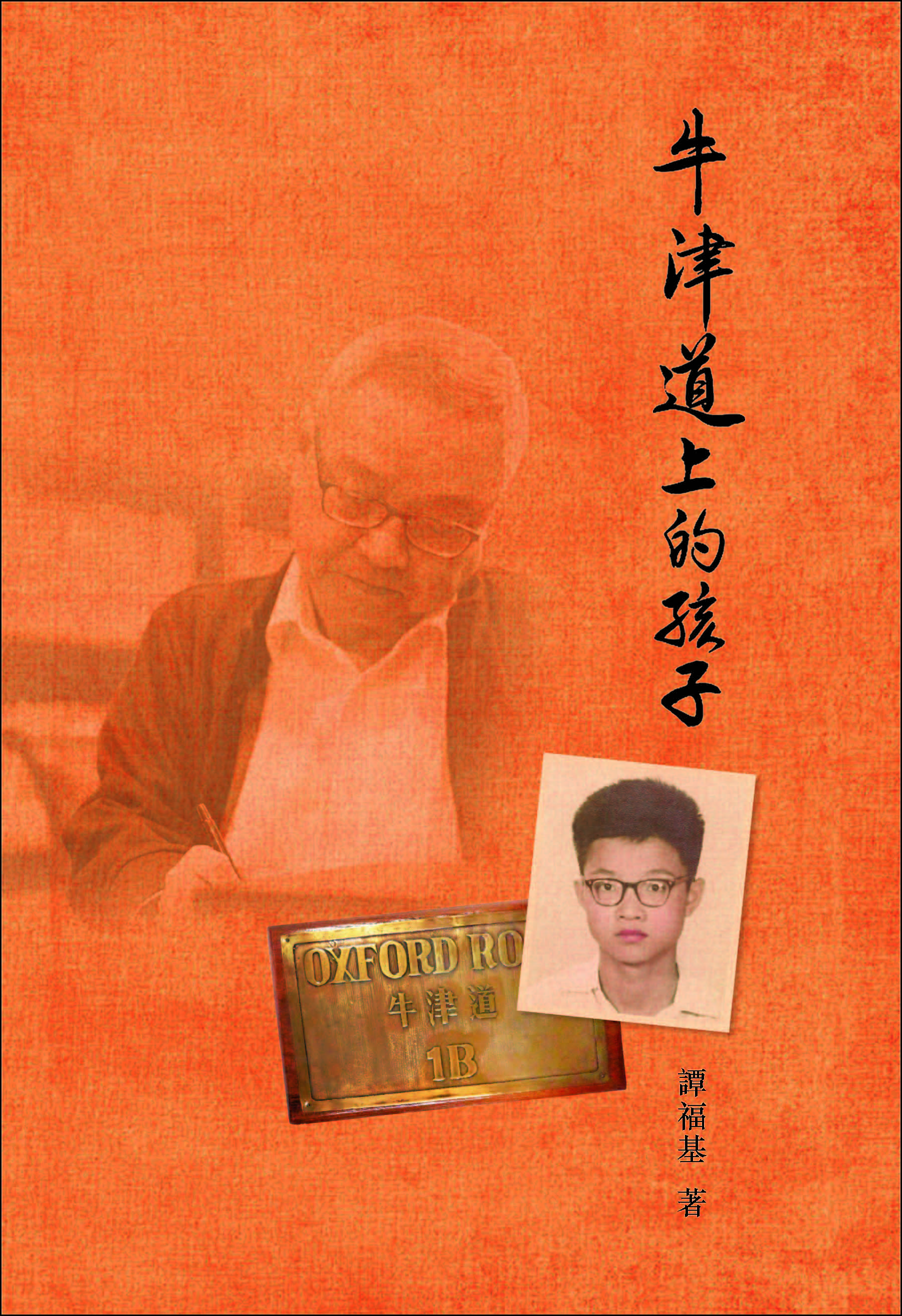

前言:《牛津道上的孩子》是詩人譚福基之遺作,文友鈎沉舊文,把他對母親的憶念、對英華書院的深情、對艾禮士校長和陳耀南副校長的感銘,輯錄成書。這本書承載了近六十年的回憶,墨池蘸滿情義,包括散文、書函、詩、詞、對聯,與及印證英華鎏金歲月的多張相片。

插畫:從廣東道到牛津道 ──譚福基一生足跡。(梁國驊繪)

最憶牛津道上的英華

六十年代的香港大學,瀰漫精英主義與貴族氣息,莘莘學子,不耍出一套招式純熟的劍法,休想闖入這高高的山城這窄窄的門牆。

一介旺角街童,天真浪蕩,「人小機靈」,滴溜溜一轉就轉往英華書院,從弼街舊舍再轉到牛津道新校。牛津道位於九龍塘,地段幽雅而矜貴,政府將之規畫為校園區,共七間中學,一路上書香如縷,弦歌不絕。英華校舍平實,規模不大,學生要有打出木人巷的志氣才能出頭。

在一九六三年之前,英華書院與望覺堂共用旺角弼街這建築。

校園裏,他有幸遇到一生感念的良師益友……

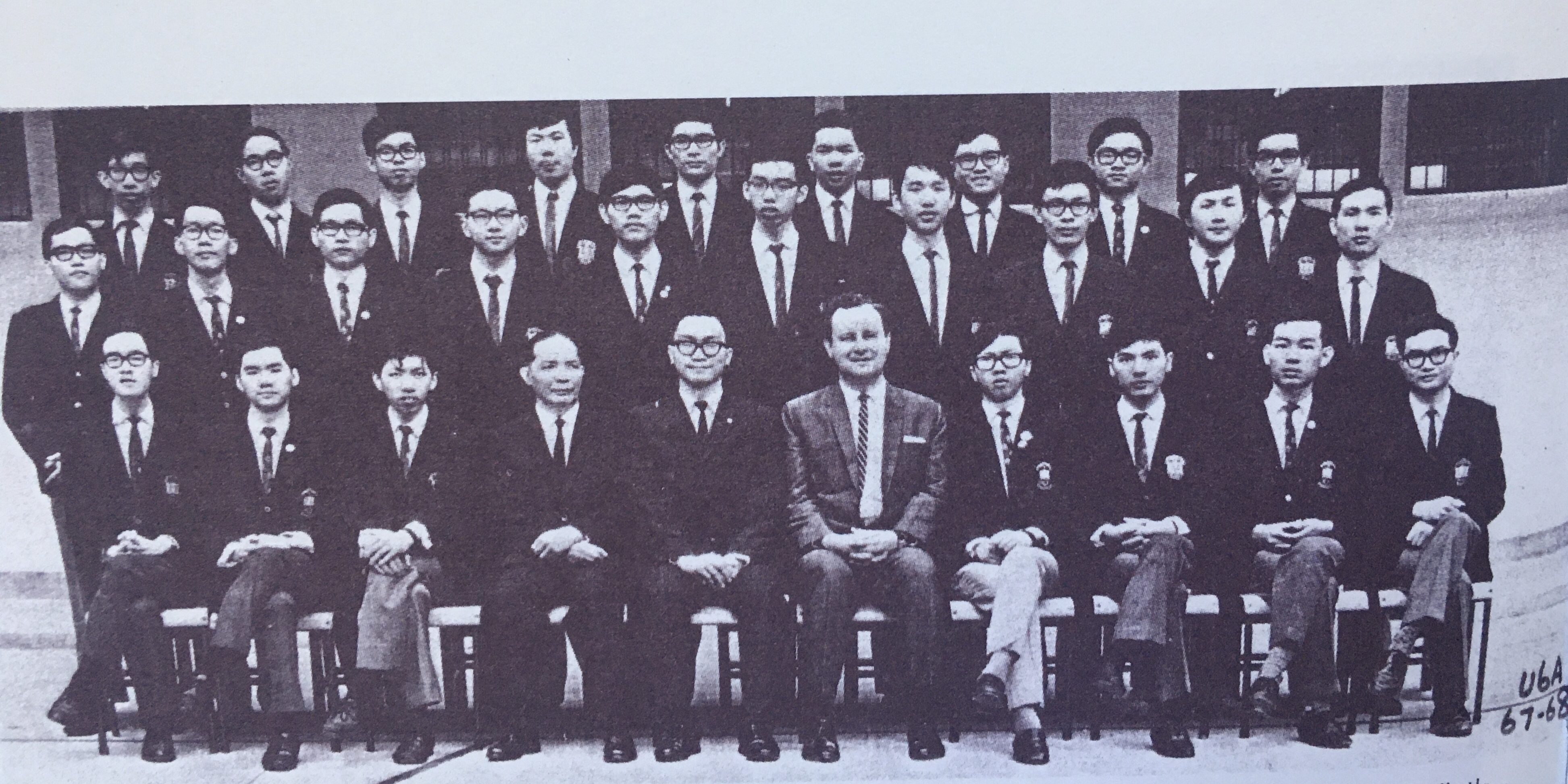

本來「抗拒管束,喧嘩躁動」「rumbustious」的孩子,在校風淳樸管教嚴謹的氛圍下,淬煉得沉實盡責。改寫了孩子一生命運的兩位恩師,是艾禮士校長(Mr. Terence Ivor Iles)與崇基狀元陳耀南副校長。他倆雙劍合璧,授以武藝教以心法,課之訓之操之,然後胸有成竹地把孩子送往光明頂的英雄大會,讓他們在日光之下,與各路人馬比試武功,決一高下。結果高考放榜,「中文一科當年全港三十一個A,我們獨取九個,並有相當的B和C。靠這個成績,我班很多同學考入了香港大學!」(〈云誰之思?西方美人!〉,二○一七年)陳老師年紀輕教齡淺,他們是第一代預科學生,任教期間一直延續彪炳戰績。新劍出鞘,寶光凜凜,威震武林。一班三十多人,共二十多個考入港大,為英華創下輝煌的一頁。

牛津道上的英華書院。

中文摘A名單上,包括了留長頭髮唱歐西流行曲的飛仔歌手許冠傑,至今猶為人驚奇而樂道。而旺角街童,隨著耀南師磨劍四載,會考高考,果然過五關斬六將,應驗了老師認為必然奪A的預言,考進夢想中的中文系,可謂一場造化。

謝師宴後,英華孩子,連群結隊,載奔載欣,攀上般含道巍巍然的梯級煌煌然的太學。

多年後,回憶舊事,景物依稀──「牛津道,再訪太子道兩旁的樹木,天主堂前的聖者和聖嬰,瑪利諾向東的紅牆,迎風搖曳的翠竹,和獅子山後低低的雲……。」說到恩師──「自幸親炙兩位賢師的熏陶,算是站在巨人的肩上前望。」「我感受到他們火熱的人格魅力,這種火熱源於他們的信仰。」論及師生互動──「而回想當年的我們,淳樸機靈,亦非庸懶之輩;受到賢師的耳提面命,我們舉足登山,揚帆出海;三星互曜,於是和兩位賢師共同成就了如佛家所謂的好一段因緣。」(〈云誰之思?西方美人!〉)

孩子魚貫進入禮堂。

這一章有五篇文章,凝聚了這孩子對母校英華的孺慕之情、感激之意。其中〈二八年華〉要說明一下,當年艾校長憂慮預科學生闖不過英文這一關,乃御駕親征,天天補課。孩子進了港大後,把校長當年給他們讀的一篇小說,翻譯為〈二八年華〉,投稿到《銀燈日報》副刊,那是一份報道娛樂圈花絮的報紙。小說篇幅不短,編輯將之分數天來連載,他也掙了一筆稿費,為有志翰墨的窮學生而言,實在是莫大鼓舞。

譚福基一生最感激的兩位人物:艾禮士校長(Mr. Terence Ivor Iles,一九三四-二○一三)及陳耀南副校長。

英華,把孩子砥礪得下盤紮實,拳腳有力,顯然是少林功夫;磨練得身手輕敏,劍招綿密,大有武當風貌。

這孩子負劍下山,朝著盛唐兩宋遠去。

牛津道上遇恩師──陳耀南教授

這一章内容包括書信、七律、對聯,都是多情的學生寫給恩師的,最後一封信寫於學生辭世前四個月,快七十二歲了,依舊「長記兒時聞緒論,白頭不敢負師傳」。

陳耀南是崇基中文系狀元,代表應屆畢業生於崇基禮拜堂致辭。(攝於一九六二年)

「若得相逢是有緣」,師生有緣相逢於淳樸貧窮的六十年代,璞玉一樣的孩子,用仰慕的眼神來看他的陳耀南老師──「於學無所不窺,於術亦無所不曉,舉凡語體文、古文、駢文、古典詩、對聯及書法等,無一不精,若早生百年,當為狀元之選。」(〈云誰之思?西方美人!〉)。孩子早已自覺到能成為狀元的弟子,而且是至愛的弟子,是一生極大的恩賜。

陳耀南老師常以崇基校歌:「濟濟菁英,天降大任,至善勉同赴。」來激勵孩子。(一九六七年英華中七學生參觀崇基,最左為陳老師伉儷。)

老師目光如炬,孩子是他一手一腳教出來的,他特別提起:「譚福基,文才極高。」(陳耀南著《平生道路九羊腸》)。一九六八年高考放榜,英華中文科大軍告捷,舉校歡騰,金榜題名的樂得飛上雲端。福基竟悄悄向老師透露:「家裏實在太窮,我不想讀大學了。」窮,這滋味老師也嘗得太多了,他和養母相依為命,先後住在渣甸街的木樓和堅拿道西的唐樓,環境湫溢,噪音不絕。窮,更要力爭上游,讀大學這機會萬萬不能放棄。他約了福基晚飯,以一貫的熱情簇擁著孩子,還把自己手頭常用的《辭海》相贈,鼓勵他朝著高遠的理想進發。這過份體貼他人寧作犧牲的孩子,一經點化,立刻醒悟,挾著厚厚的《辭海》,走往港大荷花池畔的教學樓去。「大學堂的鐘聲悠長的響徹雲霄……明德格物的旗幟就在風中飄揚……許是大學生不易為,時間只能用來讀書造筆記補習賺銅鈿」(〈十一月〉,一九六九年)。

一九六八年高六文組畢業照(後排右二是譚福基,前排正中是陳副校長及艾校長。)

倩誰青盼這孩子?誰來點燈引路?除了這中文老師兼生命導師外,更有何人?文學啓蒙了文學,生命感召了生命,雙重恩典,銘刻一生。福基遽然長逝,留下千行翰墨,萬般情義。牛津道上,偶爾風起,窸窸沙沙似是亦步亦趨的足音。英華校史外一則軼事,字字赤誠,只覺手澤猶溫。有情天地,有幸相知,高山流水,永記師恩。

五十七載師生情

一九六四年,師生相逢於牛津道上。學生十五歲,圓圓的臉,瞇瞇的笑,五陵少年才氣初露。老師也不過二十三歲,崇基中文系狀元,代表應屆畢業生於崇基那既莊嚴又高雅的禮拜堂致辭,可是系主任寧願聘用另位極為慇懃的學生為助教。博學深思,篤志教育的人才,任教英華五年,艾校長拔擢為副校長。

命運如一局棋,那棋子,剛巧落在這一點,那一子是「帥」呢,大將之才,周圍形勢給牽動起來了……「早禱完結,我們急步走向課室,因為知道班主任陳耀南老師多數已在坐等我們回來開講。陳老師博聞強識,妙語如珠,講者舉重若輕,聽者亦怡然忘倦;在他的指導下,我們對中文和中史抱有極大信心,但其他科目便不敢恭維了。」(〈牛津道上的孩子們〉,一九九○年)。學生十七歲了,考完會考,回校走走,「『喂,給我做點事情,可以嗎?』『哈,什麼不可以?』我衷心地說。『抄抄書罷了。』陳老師那一手好字跳進了眼簾」(〈英華男校〉,一九六六年)。看似尋常,其實學生不假思索的回答已是深情脈脈。學生二十歲,港大學生了,正值英華一百五十周年校慶,陳老師台上演說:「如果我們不能振我大漢之聲,便給人家壓了下去……我們極需要一批對國學有深厚認識的年輕人,將祖國的文化傳給我們的後人」(〈十一月〉)。老師的志氣抱負與傲骨棱角,已入木三分地鑿入學生的心坎裏。

譚福基遺作《牛津道上的孩子》封面。

學生長大後,書卷氣見於談吐,傲氣隱約眉間,對中文教育的承擔終生不忘。

二○二一年四月十三日,老師甫過八十歲,在悉尼療養院裏休養。他的幼女已獲知福基死訊,但念到父親的健康狀況,不忍相告,想暫且隱瞞。終於英華學生報來噩耗,「旱天雷」直打他頭上!師生之情,細水長流,五十七年了,遠遠的,從回憶的上游……學生十五歲,圓圓的臉,瞇瞇的笑,五陵少年才氣初露……牛津道的樹影、師生齊全的大合照、考卷的精準、字跡的秀潤……。這學生,比他小八歲;這學生,是他五十七年來最器重最愛惜的。能為這學生做什麼呢?他抓起手提電話,一通又一通撥了好多長途電話,為學生報喪。

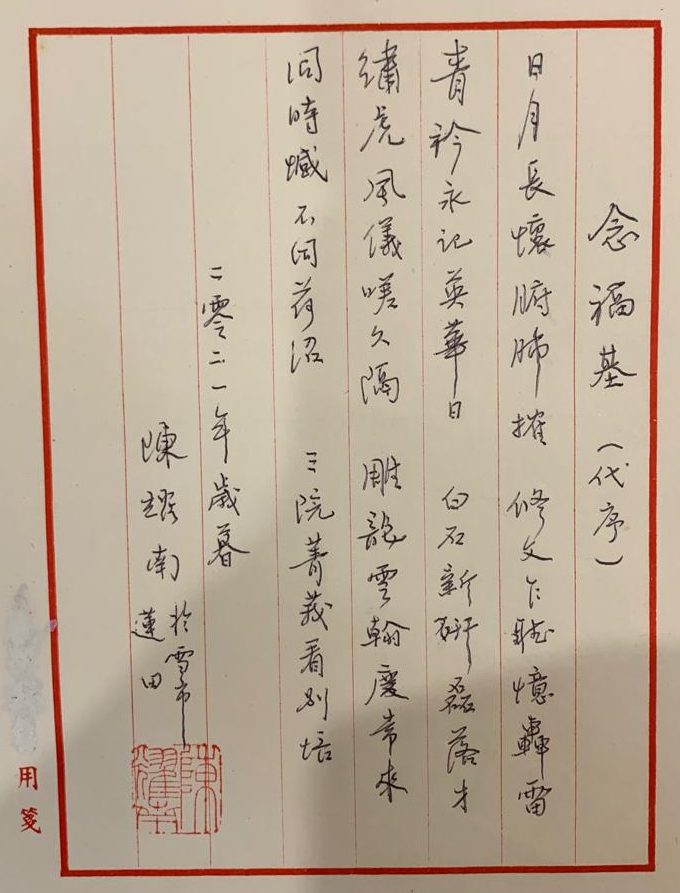

夕陽殘照著消瘦的身影,傷感的聲調隔著三小時的時差傳來。他勉力提筆寫了高懸於靈堂的「才德懋昭」四字,又寫了近三千字的悼文。琢磨了多月後,才把〈念福基〉這首七律書在箋上──「陳老師那一手好字跳進了眼簾」。深情不改,文思不減,且依然是一手好字,只是筆勢不復牛津道上那股勇不可擋的勁度了。

譚福基故世後,陳耀南教授寫下七律 〈念福基〉。

牛津道上英華書院教室裏,黑板上洋洋灑灑的板書,筆力遒勁,從經入史,由文到哲……學生仰起頭來,趕緊抄錄……「『哈,什麼不可以?』我衷心地說。」

「我微一側頭,是年輕的陳老師」。

「陳老師那一手好字跳進了眼簾」。

(本文圖片由陳耀南教授提供)

黃秀蓮簡介:廣東開平人,中文大學崇基學院中文系畢業,從事散文寫作,獲中文文學獎及雙年獎散文組獎項,並任中文大學圖書館「九十風華帝女花──任白珍藏展」策展人。著有散文集《灑淚暗牽袍》、《歲月如煙》、《此生或不虛度》、《風雨蕭瑟上學路》、《翠篷紅衫人力車》、《生時不負樹中盟》、《玉墜》七本,數篇散文獲選入中學教科書教材。