施東來:牛津大學比較文學博士、華威大學兼職導師

呂廣釗:倫敦大學學院比較文學博士

吟 光:《港漂記憶拼圖》作者、蓬萊科幻學院院長

楊 平:蓬萊科幻學院首席科幻作家

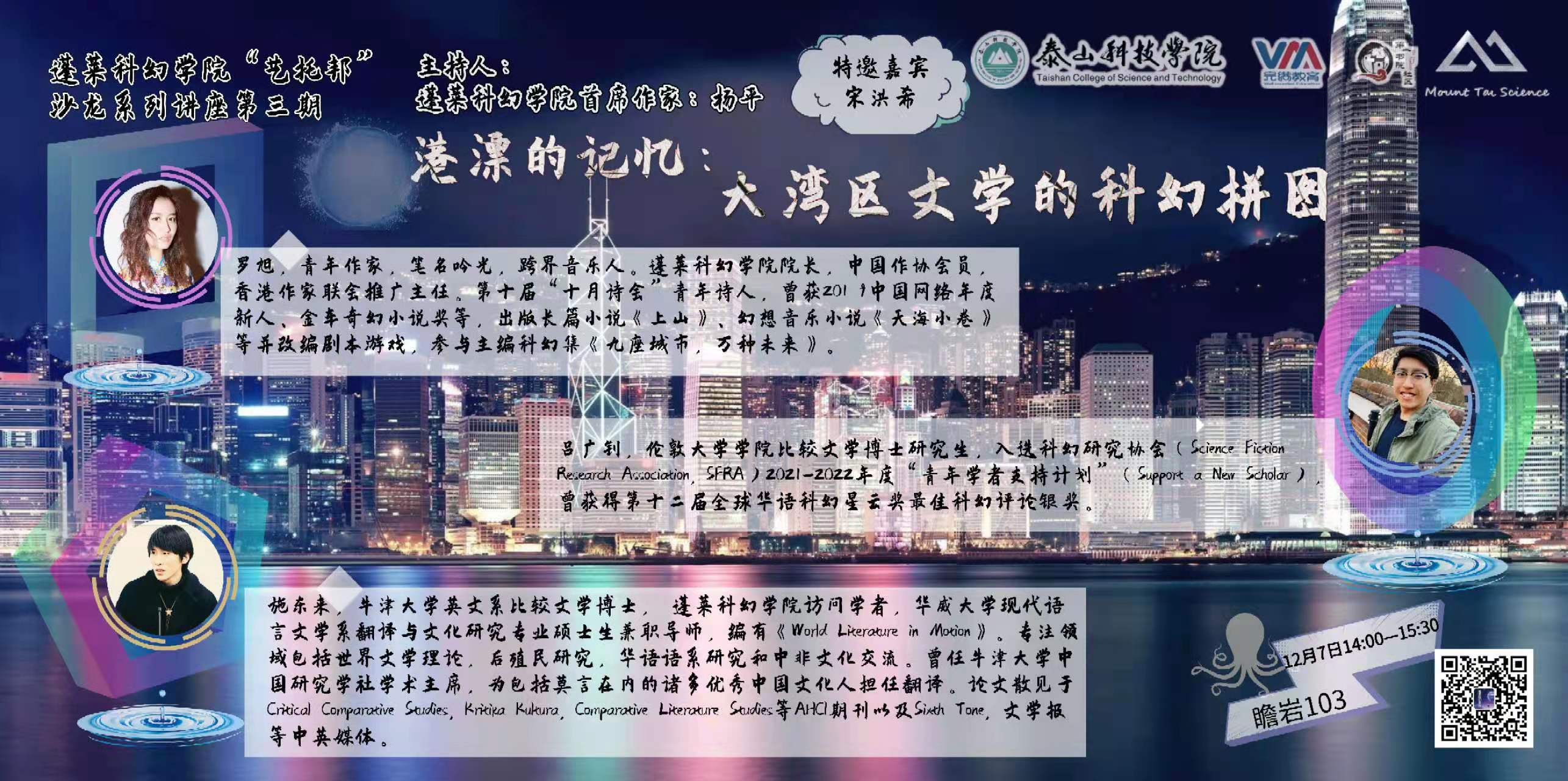

從左到右:楊平、吟光、施東來(螢幕上:呂廣釗)。

吟光:

我是留港十年的新港人,既在那念書,也工作過。香港是這樣特殊的地方,經歷了很多變遷,用施東來的話說:在不斷流動的歷史場域和背景之中。那麼作為那裏生活的個體有什麼樣的心得?這就是我想跟大家分享的港漂系列小說,背後也代表我的真實感受:成為本地人太難,成為外地人卻十分簡單。

不僅是港漂,現在社會流動性很大,念書多要去外地,身份認同成了普遍焦慮。我的老師葛亮教授對其中一篇作過評述,認為是借香港前事,與當下香港社會景狀交接,或也映射香港一城今之定位的艱難。而港漂與港人的交往,在他看來還是令人樂觀的,一切的理解與融通,往往皆由對話開始。他還認為文中對戲曲演員的描寫,或許代表著古典主義對現代都市的救贖意義。

在小說中,我嘗試運用東方古典審美元素,也寓意著回到故鄉、回到本土:是否在外面漂泊、淌過艱辛的時刻,即便身體無法回到故鄉本土,但心靈聽到故鄉的聲音,見到鄉人,或是聽一曲家鄉的戲曲,便能得到一些慰藉。但這只是一種假想,因為變化終不可逆,當你已經被改變以後,即便回到故鄉也不是原本的自己了,也無法完全融入,所以成為本地人難,成為外地人簡單,我覺得這或能代表漂泊者的心態。

不過我們二○○○年以後的年輕的留學生,很少看到剖析或自述之作品。不像上一代,無論影視《北京人在紐約》,還是文學的白先勇、嚴歌苓等,都很有代表性。其實我們面臨的社會背景和環境跟上一代是完全不同的。所以我想寫一系列故事,穿插的不僅有港漂,也有本地港人,還有外來遊客,因為大都會的多元性就體現於此:從不同的視角,每個人如何看待自己?又是如何看待他人?作品設置每章有一個主線人物,下章會換一個,正能體現出我是怎麼看自己,和別人是怎麼看我,以及我是怎麼看別人,有時候會有巨大的差異。

從某種程度來講,也是「成長小說」:從學生到社會人,從故鄉到他鄉,從小城市到大都會,所有年輕人都會面臨的心態轉變,在經歷了都市的困境、欲望的誘惑、乃至新自由主義的陷阱之後,怎樣才可以找到心靈的慰藉和寄託?

小說裏還用了一些科幻設定,在情節設置上,每章都是對前一章的解構、重塑和不斷的反轉,這種結構也喻示著現代人本身就處於被消解、被解構到乃至虛無的狀態,或許是後現代社會的普遍感受。

機械裝置藝術《心術》。

其中《挖心術》由中央美術學院的藝術家蘇永健改編成機械裝置藝術品《心術》參展第八屆「深港雙年展」,所在展區獲組委會大獎,另外還製作了音樂朗誦版本。

之前施東來老師做過一場演講,從世界文學談到類型文學,從古風文學談到科幻文學古風文學,認為其是否可以代表了「百年未有之大變局」——在以前,我們要通過尋找西方文學的認同或話語體系來證明地位,甚至創作中也要去借鑑他們的素材和寫作方法;而當下,我們如何找回主體性?接下來就請施東來老師講講。

施東來:

我跟吟光老師是很多年的朋友了,我還在英國讀書時就和她認識了。我第一次去香港是二○一四年,那時候香港就已經開始出現一些風潮,第二次是二○一七年,之後就沒有再去了。

我對港漂小說是非常期待的。在外這麼多年,香港一直是大家關注的、關於中國形象在國際上變化的敏感話題,外媒也喜歡報導,而外媒的觀點和中國的觀點是不一樣的,作為中國留學生夾在中間,特別是看到在香港留學的大陸學生的種種經歷,覺得他們挺掙扎的,也發不出自己的聲音。英文的媒體一般都會預設立場去同情香港,大陸的媒體又缺乏對在地的了解和報導,於是我覺得港漂視角的文學作品能夠出來的話,而且是以比較新穎的、文類雜糅的方式出來的話,其實是特別具有時代意義的,也能讓我們知道夾縫當中發生了什麼。

千言萬語都不如讀一讀原文,那我給大家讀一段吟光在前言當中總結的她對香港的一個感受:「香港病了,這是所有人唯一知道的。富者連阡陌,貧者無立錐之地,歧視度之高位於世界前三,而一整個城市的所有學生都忙著上街。那些惡語相爭、言辭激烈、不耐煩與冷嘲熱諷……種種抵抗,不過是惶恐的蔓延。就像坐在一艘正將傾頹的大船,船上的人如天災到來前的小獸般驚慌,卻只能做盡一切無力的掙扎。」

這是前言給小說或者說時代背景定的基調,好讓讀者對香港的社會狀況有一個基本認識。然後小說開始,主角宋別是曾經在香港留學的大陸人,但是記憶因為某些尚未交代的原因而失去了,所以小說一開始是他作為遊客的身份又回到了香港,他的導遊阿Ray是一個香港人,二人產生一段對話,我讀前面兩句,就覺得特別驚艷:「以前香港行的是英國規矩。現如今,聖誕的氣氛越發比不上春節了。阿Ray這樣說。話裏的追緬意味,宋別後來才意識到,當時,宋別只是隨口回了句:維港的魚腥味倒是多年沒變。」第一句就體現出香港人殘餘的殖民性和殖民結束以後的情感狀態,而不同於阿Ray對香港文化環境之變化的強調,宋別對香港物理環境之不變的敘述則凸顯了一種地方與個人之間產生的親密記憶。

我一直期待看到這個小說,除了題材新穎,它的時代意義也是非常強的,因為以前在香港及國際上,在港大陸人的形象長期被具有影響力的香港影視作品所裹挾,都較為負面,比如風靡於上世紀八九十年代的電視劇《網中人》、九七年以前拍攝的「表姐」系列電影,以及九七年以後出現的以描寫「北姑」(對於從北方來的女性大陸人的蔑視性稱呼)為主要群體的電影如《榴槤飄飄》、《香港有個荷里活》等,這些固化「在港大陸人」形象的作品沒有一部是出自在港大陸人的手筆,而後來聚焦移民故事的作品如《天水圍的夜與霧》和《客家姐妹》等依然是主打對大陸女性移民或悲慘失意或自我掙扎的生存狀況的描述。

而距二○○三年香港特區政府進一步開放大陸學生來港就學已經有快二十年的時間了,討論香港的文藝作品中仍然少見以大陸人尤其是留學生的視角出發,去處理中港文化差異和矛盾。所以從香港的歷史,或者大陸人在香港的歷史來說,這個小說的出現是有一個劃時代的意義。

呂廣釗:

我比較關注科幻方面的研究,所以從科幻來入手。

很多人有一個比較傳統的看法:科幻是超越國界的,比如描寫太空、機器人或人工智慧,在許多科幻小說或影視作品當中,都看到超越民族國家的存在,似乎科幻一定是全球化的形態,屬於未來的平台。其實我對此不太贊同,因為無論作品的客觀構成,實際上當它作為一種文學出現的時候,就自然而然要考慮是在什麼情況下出現,是被哪些作家所寫,所涉及到文化、社會、政治、經濟等一系列背景,這對文學的生產是有影響的。

這裏涉及一個概念:「地方感」(sense of place),通常包括「地方依戀」(place attachment)、「地方依賴」(place dependence)以及「地方認同」(place identity)等三個方面。

通常來說,我們會認為科幻是一種更具普適性的體裁。《星際迷航》(Star Trek)想必大家都很熟悉,也被我們視為太空歌劇的經典作品。不過,雖然《星際迷航》並沒有明顯地體現出特定的民族國家,但實際上我們清楚的看到「黃金時代」科幻做以美國為中心的價值觀和認知,尤其是基於「可為精神」(can do spirit)的星際探索和對外擴張。「企業號」飛船的船員在太空空間中遇到了各種各樣的外星文明,但他們還是以「企業號」的道德價值為基準,來干涉、引導、啟蒙這些外星「他者」,從而建立一種以地球文明為中心的星際秩序。

而與美國的「可為精神」不同的是,英國的科幻作品中往往浮現著某種「不可為精神」(can't do spirit)。在二十世紀五十和六十年代,尤其是在一九五六年蘇伊士運河危機之後,往日輝煌無比的「日不落帝國」加速解體,迦納(一九五七)、馬來西亞(一九五七)、奈及利亞(一九六○)、賽普勒斯(一九六○)、烏干達(一九六一)、牙買加(一九六二)、馬爾他(一九六四)等英國海外屬地相繼宣佈獨立,因而英國作者對於世界和空間的理解越來越歸於本土,顯示出某種「憂鬱式懷舊」(melancholic nostalgia)。

而與此同時,英國本土又分為四個地區——英格蘭、蘇格蘭、威爾士以及北愛爾蘭,這些地區的居民對於自己的土地都有著強烈的民族認同,所以我們也需要將視野縮小,不要將「科幻」理解為某種普適的世界文學,而應當聚焦科幻與土地的聯繫,去尋找每個國家或地區不同的科幻傳統。

這樣一來,從「地方感」這個概念出發,香港是個非常值得分析的地方,本地作家的身份認同和港漂科幻作家的身份認同,就是有所不同的。港漂科幻也可以放到留學生科幻作品的背景中去解讀,這是我個人非常感興趣的題材。這系列作品在某種程度上,可以同「離散族裔」這一概念相聯繫,讓人們看到留學生群體所發出的聲音。當然,留學生顯然不是傳統意義上的離散族裔,不過,我能在這兩個群體之間找到某種共性——遷移(displacement)和融合(hybridity)。他們飄到香港去,對於這個城市和香港文化產生了認同,又夾雜著自己的不同和一些留戀,是一種更加複雜的情緒,這些都體現在文學書寫的敘事和隱喻當中。

我還沒有關注到針對留學生群體特別有影響力的文學作品,這是需要討論的,這也是從吟光或者其他作者作品中希望看到的。

從左到右:吟光、施東來。

施東來:

剛才提到香港作品裏對大陸人的刻畫,都是改革開放以後的二十年比較多,而大陸生在港就讀其實是一個特別近期的事情,二○○三年香港才正式開啟「優秀人才入境計劃」和「自由行」。

可能留學生文學出不來的一個原因,是沒有在香港文學界留下來的機制,因為大部分的大陸學生出去了之後就拿個學位回家,融入的動機和融入的條件都很缺乏。隨著近五六年文科生出去留學的人數越來越多,或許會湧現出一些作品。呂廣釗講科幻本來認為應該是跨國的、未來的,但其實也是在地的,跟「local concerns」連在一起,比如像非洲也喜歡談在地的對未來的想像。

為什麼《流浪地球》這樣的影片有劃時代的意義,不管在票房體量還是製作水準、劇情設定上,都跟西方不一樣。所以科幻作為一種題材來說,不管是從國家的角度,還是文化發展的角度,都可以提供「在地性」去反思西方中心主義。

楊平:

現代意義上的科幻是一個來自西方的概念,它的主題和講故事的方式全都是從西方來的。我們在九十年代開始創作的時候有一個很強烈的感受,就是我們所使用的各種各樣的題材,所探討的話題,比如人是不是有靈魂、人和動物結合是不是還算人、或者世界末日來了怎麼樣,完全是從西方的文化傳統出發的。所以有時甚至感覺,就像是把西方的文化進行了中文化的復刻。

但是後來慢慢地,我發現其實很多作者也在有意識地進行本土化嘗試,從中國古代傳統中去尋找一些東西。包括潘海天的《偃師傳說》,或者何夕的《盤古》等,這些都是從中國古代傳統中來的。現在比較流行的賽博朋克,也在考慮如何把它跟中國的情況結合,像國內有個青年作者趙壘,寫的是東北工業區衰落之後,它的賽博朋克社會是怎麼樣。我強烈感受到這些作者的一種自覺,他們覺得西方那些東西直接拿過來是有問題的,在尋找一種在本地的呈現的方式。但這種呈現方式,我覺得是相對簡單化的,可能只是用一些元素,把原來西方科幻中的元素換成中國元素,然後扔上去。

我希望看到跟中國傳統、深層文化脈絡相關聯的東西,不是那種二元對立的、非黑即白的、或者尋求末日決戰的東西,而是能夠從裏往外透出來的一種新的科幻的、具有中國傳統的講故事的方式,新的方法,甚至新的範式。我覺得目前還沒有看到特別有價值的作品出來,現在的很多的嘗試,還沒有真正達到理想的呈現,但是這個行動已經開始了,很多人都在不同的方向嘗試,我覺得是未來可以期待的。

吟光:

剛剛我在跟施東來聊,不僅科幻中有這個問題,現代文學甚至很多文藝作品中都是這樣:每一個偉大的中國作家背後都站著一個西方的師父,這好像是一種現狀。但如果什麼都不學,又會陷入到一種盲目自信的情況。所以我覺得楊老師說得很對,我們要有真正本土性的東西。

每個作者都在自己的領域做過探索,五六年前我採訪韓松老師的時候,他就提出希望看到年輕一代寫出東方文化為基底的科幻美學,但究竟誰能實現,或者東方的基底到底是什麼,尚待探索。

楊老師問港漂跟北漂、滬漂有什麼不一樣?這裏正好可以作個回答:我覺得北漂、滬漂或所有小城市到大城市的遷徙,都是在同一個體系裏自下而上階級跨越的過程,它當然有著面向新世界、成長和競爭等特質,但港漂與之不同的在於:它是兩個獨立的價值觀體系,且彼此之間有著非常強的衝突和較勁。而跟國外華人又不同的在於,如果你看到對方是個白人是個黑人,你心裏就預設了他跟你不一樣,沒有期望他是你的同根同脈;但香港還是黃種人,而且除了口音以外,其他沒有任何差異,所以很難從心理上接受這種差異,我覺得這是一個很特別的擠壓之處。當然近些年來不斷變化的社會背景更加劇了衝突的特殊性。

或許很難回答什麼是東方本土性,如何破除西方中心主義,但這是我對香港和港漂群體特殊性的一個思考。

還有人問到身份認同的問題,說作為港漂的身份認同是大陸人還是香港人?其實我想,就連香港本地人,都有著雙重的身份迷茫,作為飄在那兒的人,可能就更難以搞清楚。當你回到故鄉或者回到大陸的時候,難免不自覺帶有香港的價值觀印記;當你在香港的時候,又跟本地人是截然不同的,所以這個身份認同是挺混亂的。但從好的角度來講,或許也是正想推動的一種大灣區的融合吧。

從左到右:楊平、吟光、施東來(螢幕上:呂廣釗)。

施東來:

我覺得我們聊了這麼多,無論是作為打破科幻的西方中心主義的新嘗試,還是作為對粵港澳大灣區的文化特殊性的新探索,這些交織的語境都決定了吟光的港漂作品將具有獨特的時代意義;不管是從留學生文學的脈絡來觀察,還是以非西方科幻文學的新發展趨勢來研究,這部作品都富有創新精神,值得肯定與期待。

我們還有很多地方尚未聊到,比如這部作品在形式上面的創新,吟光碎片化的寫作,章節的精心安排,不同語言的運用,比如帶口音的粵語怎麼寫出來,等等文學技巧方面的巧思。這種粵語的出現,跟現在香港文學或者是上海文學提倡的方言寫作的純度又不一樣,因為它帶著一種雜糅性質和跨界性質。

把這部作品納到港漂的歷史脈絡來說,它的時代意義是讓我們能夠看到:港漂跟其他地方的「漂」真的不太一樣,不管是中國內地的漂,還在中國人出去在別國的漂。港漂之所以特殊,是因為香港人身份本身的時代變遷,都是緊緊圍繞著變動中的中港關係展開的。香港人之所以為香港人,就是香港相對於中國大陸的特殊性,而如果香港人和大陸人到了美國,作為華人他們之間的分別很多時候會被華人與白人之間的種族相對性給沖淡。

港漂所體認到的文化衝突的特殊性可能就在這,而這個特殊性也可以聯繫到科幻小說如今在世界上的普遍性掙扎,因為即使我們說「民族的就是世界的」,剛才所說到的東北朋克也好,還是阿拉伯的探索也好,其實都是一種民族化的探索,我們對它進行肯定的同時,其實也落入了西方中心主義的窠臼——因為「民族的才是世界的」這種話語的具體實踐,其實只有西方才能做到。在西方只要寫自己文化的東西,它往往在誕生之時就被看成是世界的,而非西方的作家寫的作品往往還是先被放在「民族文學」的框架中審視。不僅是科幻,任何現代小說的文類,我覺得還是沒有能夠突破這個窠臼,那麼如何突破?這個需要在探索中前進。

回到我之前所講,我們還是要多跟非西方的文化傳統進行對話。大家都很有特殊性,在這種特殊性的相互比較之中,也許可以繞過西方上升到一種普遍性,就比如說「南南合作」,跟非洲等地區進行各種平等的對話。而對於科幻領域對未來的想像是基於怎樣的方式這個問題,我們完全可以探索出既普遍又特殊的一種路徑,然後再結合機制上的合作模式,包括設計自己的文學獎、自己的文學交流活動、學院訪問等——這兩者要雙管齊下,不能只有文化交流,沒有機制的建立也不行。因為經濟基礎決定上層建築,還是要有經濟基礎,我們現在基礎有了,但是建立的過程還需要很久。現在諾貝爾文學獎依然非常的穩固,但我們要建立能與之抗衡的體系是需要實踐探索的,只不過是我們剛剛開始有意識去「去西方中心」或「南南合作」,但就是一種開始了,接下去的一百年,或許正是「百年未有的百年之大變局」的開端。但這時候我們又要防止落入「東方中心主義」,「南南合作」就可以予以提醒。

(本文圖片由作者提供)

對談者簡介

施東來簡介:牛津大學比較文學博士、華威大學現代語言文學系翻譯與文化研究專業碩士生兼職導師,編有World Literature in Motion。專注領域包括世界文學理論、後殖民研究、華語語系研究和中非文化交流。曾任牛津大學中國研究學社學術主席,為包括莫言在內的諸多優秀中國文化人擔任翻譯。論文散見於Critical Comparative Studies、Kritika Kultura、Comparative Literature Studies等AHCI期刊以及Sixth Tone、文學報等中英媒體。

呂廣釗簡介:倫敦大學學院(UCL)比較文學博士、倫敦中國科幻協會(London Chinese Science Fiction Group, LCSFG)聯合負責人,入選科幻研究協會(Science Fiction Research Association, SFRA)二○二一至二○二二年度「青年學者支持計劃」(Support a New Scholar, SNS),論文散見於Utopian Studies、Science Fiction Studies、Extrapolation、Vector、SFRA Review等期刊。

吟光簡介:作家、蓬萊科幻學院院長、中國作家協會會員、香港作家聯會《香港作家》網絡版特約執行編輯、世界華人科幻協會常務理事。出版長篇小說《天海小卷》、《上山》等,參與主編科幻集《九座城市,萬種未來》、撰寫《中國科幻發展年鑑二○二一》,獲中國網絡文學年度新人、第十屆「十月詩會」青年詩人、金車奇幻小說獎等。

楊平簡介:蓬萊科幻學院首席科幻作家、北京作家協會會員、中國科普作家協會常務理事。多次獲得中國科幻銀河獎,多次擔任華語科幻星雲獎評委。