段子期

位於北角英皇道與書局街交界的新光戲院。(資料圖片)

不到下午三點,銅鑼灣祥仔冰室已經有不少客人,我跟往常一樣在店裏忙碌,點完單送到後廚,又去清點剛送到的貨。正當我抱怨著供貨商又漲價時,志永叔推開了門,在角落空位坐下,他有些反常地掃了掃別桌的客人,神魂不定的樣子。

我過去迎接:「志永叔,還是老樣子?」

他眼神收回來,抬起頭:「是呀,細路祥,你媽媽最近怎麼樣?」

「她也是老樣子。」我轉頭對後廚說,「三號桌,多士飛邊走油加凍奶茶!」

志永叔和我媽媽都是新光電影院的老員工,但自從去年我媽突發腦梗失智後,就沒去上工了。志永叔一直很掛住她,隔三差五來我開的冰室照顧生意,聊聊影院的近況,上映了什麼新電影,有多少觀眾,讓我回家講給她聽,偶爾還帶些補品,盼她早點好起來。我每次都不收他錢,他堅決不答應,後來我只好偷偷在他的下午茶裏多加點分量。

可今天,他跟我說了一件別的事,一件稀鬆平常卻又像天方夜譚的事。

他雙手不停揉搓,嘴裏念念有詞,眼神落空,像馬上要進審判室一般緊張。我把餐盤端上桌,在他對面坐下:「叔,身體不舒服嗎?」

他搖搖頭,一把拉過我的手,臉上滿是急迫:「細路祥,我問你啊,有沒有聽說過最近電影院發生的事?」

「我都二十多歲了,不是細路仔啦!」我把茶點推到他面前,「電影院的事,怎麼,死人了?」

他拍了拍我的頭:「死你個大頭鬼!」轉而又深吸一口氣,神秘兮兮地說:「跟你講你可能不會信,就是,所有電影院裏的電影都消失了,不知什麼原因,都沒了……」

「電影消失了,什麼意思?」

「就是因為很奇怪,我才來跟你說嘛!我前兩天發現拷貝裏的電影播放不了,還以為是放映機故障,後來百老匯影院的人來借拷貝,互相一通氣,才確定這事是真的。我們工會去聯繫記者了,應該很快能發新聞。」

「發新聞,有那麼誇張嗎?」我邊聽他說,邊在點菜單上計算上午的收入。

志永叔見我心不在焉,便切開多士吃了起來,喝掉半杯凍奶茶後,思緒更加順暢,把我按在位置上再從頭細說了一遍。又過了半杯奶茶的功夫,我大致弄懂了「電影消失」這件事的原委。

一九八Ο年代的新光戲院。(資料圖片)

三天前的早晨,志永叔將新收到的拷貝放入機器,花白一片,其餘所有拷貝也同樣如此。幾乎在一夜之間,香港電影院的所有拷貝都被清空了,裏面保存的電影文件,不見了,沒了,被格式化了,就連資料館裏老膠片上的影像也全變成空白。可怕的是,全港影院無一例外都遭遇了同樣的「電影洗劫案」,沒有一部電影倖存。監控裏沒發現外來人員作案的痕跡,不是放映機技術故障,也排除了黑客入侵這種陰謀論的可能性。

沒片可放,電影院不得不停業,電影工會的人都慌了。這種事不知道該由哪個機構來管,沒人清楚究竟是怎麼做到的,又如何挽救。就像憑空出現了一個造物主,將電影留在這個世界上的痕跡用橡皮輕輕擦除了。

「這是電影的末日啊。」志永叔緊握玻璃杯,長嘆一聲,如同剛剛講述完一個驚心動魄的懸疑故事。

「那我回家看下,《星球大戰》全套珍藏藍光放網上拍賣能不能升值。」

「哎,有點想像力啊,細路!」志永叔白了我一眼,「你們年輕人都看過科幻吧,有沒有可能是什麼高科技的打擊,在香港範圍內全覆蓋,鎖定同一類格式的文件,然後一鍵清除的技術?小說裏寫過的,對吧?」

「都說不是細路啦!」我把餐盤收拾好,「叔,你有清點過哪些電影消失了嗎?」

「我想想啊……」他撓撓頭,臉上帶著孩子般的困惑,奶茶沫還沾在鬍茬上,「對了,有哪些呢?」

直到黃昏來臨,他都想不起來曾經有哪些電影存在過,一個畫面、一句台詞都沒有,就像你知道有那麼一個人存在,但永遠也想不起他是誰,長什麼樣子,在哪裏見過。

電影消失了,不僅如此,人們對電影的記憶也消失了。如果真有他說的那種打擊,那人腦的海馬區也被當做目標,記憶如果可以被大規模選擇性清除,那是否代表著,我們對這個世界的認知,也跟所觀看的電影一樣虛幻不實呢?我雙手泡在清洗池裏,水面浮起的泡沫往邊緣散開,我回過神來,搖搖頭,不敢往下細想。

不過,電影的事嘛,是小事。我現在根本顧不上這些,家裏還有老媽等著我照顧。

雨後的春秧街出現的倒影。(資料圖片)

下班後,我去附近的菜市場買了些小菜回家。我和媽媽一起住在英皇道附近的錦屏樓裏,房子不大,推開門一眼就能看到底。門上貼了幾張水電催款單,我撕下來側身進去,屋裏有股不太好聞的味道。媽媽還在床上躺著,她半側身體不能自主行動,三餐需要人照顧,每天晚飯後,我會帶她坐輪椅出去轉轉。

「今晚喝雞湯哦,靚女!」我打開窗戶,扶她起來,塵埃在透進來的餘暉下起舞。

媽媽被診斷為失智後,情緒不穩常發脾氣,對周圍一切感到陌生,連電視手機冰箱都不認得,像個剛來到這新鮮世界的小孩。在她腦海裏,從前的生活記憶全都褪色,唯獨還記得我和電影。

「祥仔,今天又有什麼新電影放嗎?」她撐住我的肩膀,廢力挪動雙腿坐在桌子旁。

「沒電影放啦今天。」我幫她整理了下頭髮,把飯菜和碗筷端上桌。

她極力控制住顫抖的右手,拿起筷子在我面前戳了戳:「騙我啊,怎麼可能,你個死細路!」

吃完晚飯,我推著她坐上輪椅去散步。糖水道花園附近的東區走廊是香港最常見的場景,交叉的街巷和殘餘的燈光,車輛緊貼著前行,各種膚色的行人無聲穿梭。在狹窄街道上,霓虹招牌在爭奪頭頂的空間。而最繁華的街區,和最市井的城寨往往只有一巷之隔。我會給她講每條街道的名字,標誌性建築的位置,灣仔道的美食最好吃,維多利亞港的夜景最好看。然後剛一轉角,她又會問,這是哪裏呀,我怎麼從來沒來過。我只好又解釋一遍,直到她睏意漸生,不再接話。

新光電影院離我們家不遠,今晚她非要過去看看。影院門頭的燈牌已經熄了,一旁的牆面掛滿了海報。晚上八點本該是看電影人最多的時候,可大門緊閉,門外的售票廳無人經營。

「怎麼沒人買票呢?」她有些激動,試著站起來,「哎呀,我得去看看。」

「不行不行,」我護住她,「今天搞消防演習,附近的電影院都停業啦。」

她的視線縈繞在熄滅的燈牌上,輕輕嘆氣:「噢,那明天再來,明天再來。上次我們電影院停業還是在幾年前吧……」

「這你還記得?」

她聲音提高了不少:「怎麼不記得!停業那麼久,到處都要隔離,衰啊!好長時間沒電影看,天天出門都害怕,都不知大家怎麼熬過來的,哎……」

「對了老媽,你還記得你看過的電影講了什麼嗎?」

「當然啦,以前天天看嘛,我想想……嗯,回去再跟你講,有點困了……」

「好,咱們回家。」

回家路上,我習慣性抬頭看,星星四散在夜空中,北極星旁橫亙著有一條若有似無的光帶,恍眼看還以為是UFO。視線收回來,落在遠處的天后廟道,熒熒亮亮的光從層層高樓裏透出來,像藏不住的秘密。媽媽是否還記得電影?而我,真的已經忘卻。

離家還有幾分鐘路程,媽媽安靜下來。我回想起小時候,在新光電影院看電影都不用買票,每到週末,影廳坐滿了人。我被安排在最後一排,頭上就是放映室的小窗,放映機如同一座燈塔,將閃動的光影投在對面銀幕上,奇妙極了。

我從小邊聽媽媽講香港電影業的發展歷史,一八九六年初,路易.盧米埃爾的助手來了香港放映了許多影片,而電影就是這樣傳入香港。自他離開後,香港電影直至一八九八年才再有活動。一九○七年,香港有不少電影院紛紛開辦,公映的次數和數量都較以往為多,是香港電影事業的第一個高峰。之後的半個多世紀,有起有落。直到和平年代,在二十世紀八十年代初,邵氏、嘉禾、金公主三條院線建立,香港電影至此開始步入巔峰時代。

新光戲院的舊照。(資料圖片)

而我媽和志永叔是最早一代的影院員工,他們從放映員和檢票員做起,到慢慢負責經營影院的大小事務,一份職業就這麼幹到了老。一直以來,電影佔據了他們生活中的大部分日常,不只是茶餘飯後閒聊的故事,而是另一個世界裏真實的存在。奇幻、武俠、懸疑、警匪、童話,無數個迥異的世界在這個宇宙裏露出一角,而他們,則像是在兩個宇宙間來回穿梭的追光者。

媽媽的青春和香港電影的青春互相輝映,她親身走過那個黃金時代,而我只能在想像中描摹那些繁華,遠遠遙望,卻無法觸及。

到家後,媽媽很快入睡。我不自覺翻開櫃子裏的《星球大戰》藍光碟,用閒置已久的DVD機打開,屏幕上只有雪花一片。志永叔說得沒錯,電影真的消失了。

此後,電影消失的新聞如漣漪般擴散,不出幾日,各大媒體的頭條被瘋狂佔據,標題聳動——「電影全面消失,疑似來自外星文明打擊」、「影院停業,全民警戒」……網路上的小道消息處處在傳,有人說,是宇宙中發來一束清除信號,信號停留在香港境內,將電影清除,評論中贊同者頗多。就連來冰室飲冰的街坊也會談起,他們詢問對方看過什麼電影,結果無一人能想起來。我將餐點端上桌,對他們說:「我也是。」然後聳聳肩,寬慰他們這沒什麼大不了,沒了電影,香港還是那個香港。

晚上,我做飯時無意提起,媽媽像丟了東西一樣著急:「不可能會發生這種事!祥仔,我講給你聽,看過的電影我都記得!」

「好啊老媽,你講講看。」

電影《放逐》的宣傳海報。(資料圖片)

令我驚奇的事就發生在平淡無奇的飯桌上,夕陽如往常一樣照進來。媽媽一邊用勺將飯菜緩慢送進嘴裏,一邊講起電影:「先說《放逐》和《槍火》吧,杜琪峰的電影,我最鍾意他了!《放逐》呢,講澳門回歸前幾天,殺手阿和帶著妻女重歸故土,很快,黑社會老大派出兩位殺手來殺他,風聲剛放出去,又有兩位殺手前來阻止,這五位很早就相識的殺手老友重聚頭,帶著各自的目的,後面的故事就精彩啦……」

我跟隨她的講述進入到電影裏,這是一個我聞所未聞的故事,充滿了肅殺的江湖氣,我彷彿置身於電影中那座圍困他們的山上,凝視著他們相伴同行的身影,而前方是不可捉摸的命運。 「真的嗎,不是你編的吧?」剛說完,我便收聲,她現在怎麼可能會編故事。

「別插嘴,我繼續跟你講。《槍火》啊更是酷,五個互不相識的人收到任務,要去保護一個黑幫老大……」

她精力充沛,連續講了好幾部香港警匪片。我出於好奇心發問:「香港街道那麼窄,人流那麼多,這些廝殺追趕、翻車跟槍戰戲都是怎麼拍的?」

「有些追殺戲份是提前報備的,要封鎖街道。有些嘛,是在大白天偷拍的,工作人員拿著設備藏在角落,導演一喊cut,演員就衝到人群裏開始演戲。你不知啊,電影《紮職》還因為在鬧市拍攝幫派聚眾的場面太過真實,還引來了真的警察……」

「這麼勁啊!」

從那天以後,我每晚會聽媽媽講幾部電影,像是一千零一夜的奇妙體驗。我一直以來對香港的記憶,因為電影的回潮而變得更加清晰,我出生在千禧年之後,舊時的浪潮早已褪去,老港人必須適應新舊融合帶來的變化,而我們這一代,面對是全新的浪潮。從前的香港電影我很少看,那些鮮活的人物,放下執著直面命運的至尊寶,隱於江湖醉生夢死的俠客,忍辱負重潛伏在黑幫的警官,等待船票和愛人遠走高飛的美麗女人,他們,至少還活在電影裏,活在我媽媽的記憶中。

志永叔再次來冰室,我跟他說了媽媽還記得電影這回事,他起初不信,直到我講述了《大話西遊》、《東邪西毒》、《無間道》、《花樣年華》。

他湊近細細聆聽,嘴角微揚牽動起面部的皺紋,渾濁的雙眼煥發出光亮,只凝視著我,如同獲得新生。電影故事變成我口中的一句句平常的話語,時代背景、主人公的遭遇、情節的轉折、留有餘味的結局……他在看不見的電影裏暢遊,眼睛微閉,彷彿進入了禪定般的境界。

之後一段時間,志永叔帶過不少電影同行來冰室聽我講電影,每天一部。我和媽媽的共同語言也比從前多了,晚上回到家,她會急切地問大家聽完電影的反應,我說他們特別喜歡。接著,她會興致盎然地回憶起下一部,表情甜蜜。我把媽媽的講述都錄了下來,在冰室開講前,我要重新聽一遍,在腦海中想像電影的畫面,再加上一些自己設計的表情、動作,練習說話的語氣,講述時盡可能還原人物的心境,讓聽者有代入感。

冰室的客人越來越多,大多是衝著電影而來,志永叔索性在冰室外寫上廣告「今日講述xx影片」,每日宣傳。我也在門頭加了一塊牌子——「麗珍電影口述室」,麗珍是媽媽的名字。

每天下午電影開講時,客人們都將我圍住,手上捧著飲料,一臉期待。我沒想到他們願意在忙碌的一天中抽出時間,來聽一個跟自己生活全然無關的故事,奇幻的、武俠的、懸疑的、警匪的、童話的,然後熱烈討論東邪和西毒誰的武功更高,玉嬌龍跳下山谷後到底死沒死,法海對青蛇有沒有動過凡心……只要我講得足夠真實,那些人物就會悉數到場,附在我身上,說著他們自己的台詞,表演自己的故事,在這方天地裏,帶領我們短暫地抽離現實世界,抵達另一處,然後再回到原地。

這是我們的電影一千零一夜。

結束後,我會告訴客人們,要把電影講下去,跟你的家人、朋友、同事講,讓他們也聽聽,讓麗珍的電影故事繼續流傳,「這樣的話,下次來飲冰可以打九折哦。」

隔壁的水果李打趣說:「多點折扣啦,祥仔!」

我踹了他一腳:「我講電影都沒收門票,夠意思啦!」

等他們散去,我知道,電影會在港人之間口耳相傳,還有越來越多的電影被大家知道。

幾週後,又有新的新聞,外地來的天文愛好者調查香港UFO事件,港股恒生指數開盤大漲,香港電影協會成立了電影復原技術小組,機械人可助力抗擊癌症……對麗珍來說,最重要的是新光電影院重新開業,老闆邀請我在影廳裏為大家講述電影。我接下這活,一週講一次,即使銀幕上空空蕩蕩,影廳都座無虛席。

「我們的世界其實是『梵天』(宗教術語,某種創世之神。)的一個夢」。(資料圖片)

我不會忘記第一次站在台上的緊張心情,所有人的目光都凝聚在一處,彷彿我是那個從銀幕上走下來的電影角色。那天,我講述了《喜馬拉亞星》,一個充滿異域風情的奇幻喜劇。媽媽說,這部電影不止喜劇這麼簡單呀,那麼多香港電影,它是第一部講到關於宇宙起源、人類誕生的猜想的,雖然情節無厘頭,但卻蘊含著深邃的哲理呢。

我繼續講道:「我們的世界其實是『梵天』(宗教術語,某種創世之神。)的一個夢,所有人的生活都是他夢中的景象,只要他一醒來,這個世界就會立馬消失,然後又開始新的宇宙輪迴!」

講完後,我鬆了一口氣,而他們還沉浸在電影的意境中。最後,我向觀眾躬身致意:「歡迎關顧祥仔冰室,今天的客人都打八折。」

笑聲和掌聲將我圍繞,新光電影院又熱鬧了起來。

媽媽知道後開心極了,嚷著馬上要返工。可她不了解自己正漸漸惡化的病情,只有在講電影的時候,才會神志如常。醫生說,她沒多久可活了,讓我多陪陪她。我瞬間有種在世上無所依憑之感,只能盡量不去想以後的事,悲傷無濟於事,不如珍惜跟她生活的每一天,聽她講她看過的每一部電影。

一個月後,電影散場,我回到家,發現屋子裏坐著兩位陌生人。生病後,媽媽很少與外人來往,陌生的環境會讓她焦躁不安。可媽媽今天卻笑嘻嘻的,好像和他們聊得不錯。

「陳發祥先生,你好,我是大灣區生物醫學科技研究院的黃瑞博士。」見我充滿戒備,一位身材頗高的中年男人主動展示證件,然後介紹稍年輕的一位:「這是我同事,李天揚博士。」

「您好,請問找我有什麼事嗎?」

「其實我們是來找你母親的,電影消失的事件我們了解過了,官方已經和各大天文、科研機構展開調查研究,目前還沒有定論,但是,我們有過不少猜想。」黃博士托住下巴,陷入思考,「如果是未知的力量,那麼其目的是什麼,難不成電影還會成為某種武器嗎?如果是巧合,為什麼只有特定的事物會消除呢?」

李博士說:「科幻作家劉慈欣的小說《球狀閃電》中提到一種技術,被閃電激發的宏電子,能大範圍尋找特定的對象並進行精準打擊,是由於其共振的頻率,在瞬間由激發態回到基態所釋放的能量導致。他認為,宏電子在由球狀閃電將能量釋放給物體的那一刻,物體變成了量子態,以量子雲的形式存在並遊蕩在任意的空間。」

球狀閃電的理論無異於天方夜譚。(資料圖片)

我短暫沉默,這些理論對我無異於天方夜譚。

「他的意思是,電影很有可能也成了量子態,刻意觀察的時候,電影會消失,而不觀察的時候,電影又存在著,」黃博士補充道,「而你的母親麗珍卻是唯一完全記得電影的人。」

「這倒沒錯,可是你們確定她是唯一的嗎?還有那麼多人……」我看向媽媽,她坐在一旁,像個做錯事的孩子在聆聽大人對她的審判。

「目前看來是的,但沒想到你母親是……」

「失智老人。」我接過話。

「也許正是如此,她的腦部因萎縮而躲過了這次打擊,加之她是一位非常熱愛電影的工作人員,關於電影的記憶反而得以加深。」黃博士盡力在用我能聽懂的話解釋。

「所以,她是解決這次事件的關鍵人物?但她現在的身體狀況,很難配合你們……」不管怎樣,我都不想她面對這些複雜情況。

「我明白你的顧慮,老人家經不起折騰。可如果,你母親能夠進入『冬眠』呢,她可以活得更久,甚至在未來她會被完全治癒,你會給她這個機會嗎?」

「你們確定小說裏的冬眠技術可以在現實裏運用?」

李博士嘴角輕揚:「很多技術的發展成熟都超過我們的想像,只是尚未流行。」

「僅僅為了保留電影?」

黃博士點點頭:「為我們的文明留下更多可能性。」他又長舒一口氣,「像一種悖論吧,我們不記得電影,不知道它有何意義,可如果不做挽回的努力,又怎會明白其意義呢?」

我考慮不到文明這等高度,只順著他們的理論開始幻想——如果媽媽能活著,在未來,她會遇見年邁的我,或者我的兒子女兒,或者我的孫子、重孫,對,她能活下去。

思慮片刻,我心中已有答案,僵直的身體也放鬆下來,玩笑般對他們說出的我的看法:「你們有沒有想過一種可能,電影是高維生命留在人世間的一場夢,夢醒了,電影也就不存在了。說不好啊,這個宇宙就是更高維生命的一場夢呢。」

媽媽聽見,笑著拍起手來:「這個電影好,這個電影好!」

決定去「冬眠」的前一晚,我推著她最後一次去到新光電影院,門口換上了口述電影的宣傳海報。

「這是哪兒?」她問。

「你工作了一輩子的地方。」

她無力地擺擺手,乾瘦的手背佈滿老年斑,嘴裏嘟囔著:「哎,不記得不記得了……」

我和志永叔在冰室為她辦了一場告別儀式,她比以往又衰老了些,眼睛下垂,面色無光,街坊圍在她身邊,跟話家常一樣親切。她偶爾應兩句,已經不認得任何一個人。

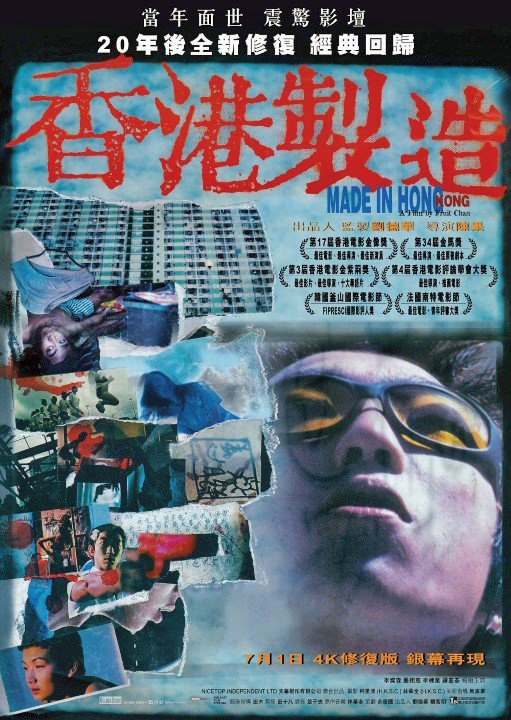

電影《香港製造》修復版的宣傳海報。(資料圖片)

花了幾天時間辦好手續,他們接我和媽媽來到研究院。冬眠艙就像一顆白色膠囊,繁複的檢測過後,媽媽躺了進去。我站在一旁,輕撫她的額頭,她面色安詳,撫平我急迫的凝視。

她說:「仔,我還想跟你講一部電影,一對母子,香港,回憶……很簡單很平淡,就是不記得結局了……」

「媽,這部電影叫什麼名字?」

「哎呀記不清了,《香港製造》?好像是的吧,是的……」還沒說完,她該是困了,緩緩閉上眼睛。

很快,冬眠艙便會啟動,她即將踏上去往未來的旅程。

「未來見,媽媽。」

回家途中,我望著前路無所適從,心神不由得飛散至那些電影裏,在虛無縹緲的場景中來回穿梭,以緩解現實世界裏分離的痛苦。

電影之神現在正在另一個世界裏做夢嗎?電影會回來嗎?媽媽的夢醒了,她還會記得我嗎?媽媽看過的電影有沒有這樣一部,就是我們在香港共同經歷的,這一部?

《香港製造》,對吧,媽媽?

段子期簡介:九十後科幻作者、編劇,畢業於南京藝術學院影視製片專業,曾就職於上海電影股份有限公司,參與過《紅海行動》、《明月幾時有》、《七月與安生》等大賣電影的營銷發行;曾獲「中國新編劇大賽」冠軍、全球華語科幻星雲獎、百花文學獎、冷湖科幻文學獎等,科幻小說見於《科幻世界》、《科幻立方》、《銀河邊緣》、《文藝報》、《中國校園文學》等雜誌;亦創作有詩歌、音樂作品。