李遠榮

郁文(一八九六年十二月七日-一九四五年九月十七日),字達夫,浙江富陽人,中國近代小說家、散文家、詩人。一九二七年一月十四日,他認識了第二任妻子——杭州美人王映霞(一九○八年一月二十五日-二○○○年二月五日),本姓金,小名金鎖,學名金寶琴,大約在十三歲時過繼給外祖父做孫女,改名王旭,號映霞,後來以映霞為名)。

郁達夫與王映霞相識時,男的已婚,女的亦有婚約在身,相識數月後,男則拋妻棄子,女的背棄婚約,兩人不理世俗眼光而在一起。但結婚數年後,卻離婚收場。郁達夫更發表作品《毀家詩紀》指責這段婚姻的破裂歸咎於王映霞,但實情如何?

郁達夫和王映霞伉儷。

香港被人譏諷為「文化沙漠」,文學研究的資料甚缺,做學問的,怎能不閉門造車呢?我在舊書店曾翻閱過台灣作家劉心皇寫的《郁達夫的愛情悲劇》,文中對王映霞諸多批評,直指郁王離婚是王映霞與人通姦造成的愛情悲劇,我感到無證無據,這樣胡說八道,對王映霞傷害很大,但又找不到有力的證據對他進行批駁。

這時我在翻閱內地出版的《團結報》時,發現有記者訪問王映霞,原來她尚健在,現居住上海。

我於一九八七年七月初貿然寫一封信給她,告訴她我是馬來西亞華僑,曾在新加坡住過一段比較長的時間,一九五一年隨父回祖國讀書,就讀廣州暨南大學中文系,所以愛好文學,尤喜郁達夫的著作。

因為王映霞是郁達夫前妻,與郁達夫生活十二年,曾隨郁達夫到過新加坡,所以我想和她聯繫,以便了解郁達夫的生平事蹟,但又沒有她的地址,這封信是寄去「上海作家協會」轉交的,還夾去一本香港出版的《達夫書簡》請她簽名給我。

沒想到,不到兩星期時間,我就收到了王映霞的覆函,從字裏行間,給我的印象是她為人爽直、熱情,且沒有架子。

王映霞從一九八七年七月十八日寫第一封信給我,來信中介紹有關郁達夫的第一手資料,談得最多的還是她與郁達夫的婚姻。王映霞從一九八七年至一九九四年和我通信七年,共寄給我二百四十四封信,計十多萬字。這篇文章主要是摘錄她的書信,探討這件事。

杭州美人王映霞(一九○八年一月二十五日-二○○○年二月五日)。

遠榮先生:

惠書敬悉。你寄來的這一本《達夫書簡》是初版本,內中沒有我致郁達夫的書信十封。我今另外給你寄去一本再版本,並簽了我的名,請收存。

我的地址是「中國上海復興中路六○八弄一號」。以後來信,請寄此處。

提起新加坡,我有些熟悉,但已經是四十多年前的印象了,不過我還是記得的。

你如果有機會來中國,我將竭誠歡迎,但希望行前告訴我消息。因為我現在是一個人生活,常常出去散步,不一定能在家中恭候,請原諒。

新加坡也時常有朋友來探望我,他們沒有把我忘卻。

就此祝你

時綏!

王映霞敬覆

一九八七年七月十八日

作者按:關於郁達夫和王映霞從相戀到離婚,海內外文人墨客寫了不少文章,但都以指責王映霞移情別戀者為多,王映霞反對這種看法,認為這是加在她頭上莫須有的罪名,所以想出書,為自己辯護,希望我在香港找一家出版商出版,因為當時香港經濟不景氣,出版業蕭條,所以出版事,我找了幾家出版社都沒有聯繫成。

遠榮先生:

來信及附來信封信都已收到,費心謝謝!

你我雖然沒有見過面,但你待人的誠懇和做事的周到,我在字裏行間都可以看出來,這是現在社會少有的。你的事業將來一定成功,我祝願。

現遵囑寄去〈半生自述〉一篇及《和郁達夫最後的五年》書目一張。這些文章在報章雜誌上都發表過的,但印數很少,沒有幾個人能看見,所以我現在還要出書。

我不勉強,讓出版商決定可也。

我懂得海外出版商都以賺錢為主,這也應該。這本書出來,蝕本是決不會的。因為,目前中國在寫我的報道的人不少,大約不久,《人民日報》海外版還有一篇寫我的文章發表。

末了,感謝你的關心和幫助。倘書能印成,則各個時期的照片當另寄。

祝你萬事如意!

王映霞

一九八七年九月二日

遠榮先生:

昨日傍晚,收到你兩封十月廿九日寫的信。

在兩三天前,我也有兩封信寄上。

我怎麼可以與鄭板橋寫的竹石比擬,差遠了。過獎會使我受寵若驚的。人生若夢,我更是夢中之夢!

我的前半生苦頭確是吃了不少,而且由於愛面子這壞脾氣,弄得有苦難言,無人可告。

在杭州時朋友不少,我都以真誠相待,熱情磊落,是我的特點。許紹棣新喪,為他介紹一個對象,也是人之常情,豈料僅此一顆火種,謠言四起,最終鬧得家破人亡。幸得我灑脫,始終覺得無愧於心,我行我素,才能保留這條命直至今天。冥冥之中,豈有神助耶?

為了介紹孫多慈,和許先生寫過三封信,覆信都放在書桌上,這就是所謂「情書」。「情書」竟是這樣容易寫的麼?結果是毀了家,毀了他自己。

上海的複印不理想,原信也真留了六七十年,太長了。尋出一封較長的信,可惜下邊未曾具名,複印了送你。這是美中不足,聊勝於無吧。

八張信箋,我今分成兩個信封。另有一張他親筆寫的贈與書,也已有五十多年,同時複印寄上另一封信。請想一想我當年的愁與恨,又誰知在這六十年後的今天,居然會給你看到,這不是緣分是什麼?

我說過:「夕陽無限好,惜是近黃昏」……

在落寞的餘輝中,亦足以自毫(豪)自慰矣。

專此佈達即問

近好!

王映霞

一九八七年十一月五日

編者按:

許紹棣是原浙江教育廳廳長,被郁達夫指責為與王映霞有姦情。

孫多慈是徐悲鴻的學生,跟徐學畫,後兩人相戀。因徐已娶妻,兩人終於分手。王映霞把孫多慈介紹給許紹棣當繼室,引起徐悲鴻和郁達夫對王映霞的不滿,責她多管閒事。

遠榮先生:

日記收到了。我該怎麼報答你對我的關注?翻翻這本書,覺往事依稀,如在夢中。但我不再去想它。人生就是這麼一回事,要硬朗,才能站住腳跟,尋找自我的快樂。最要緊的是要對得住人,問心才能無愧。

文革中我家的舊書全被搬走了,過了一陣子來還我,是別人的,我不要。就這樣做了沒有書籍的文盲家庭。連照相的底片也拿走,成了四舊。而相片底片現在倒送還給我,我將它印出來,自己看看,倒也是一種意外的留念。因為我的個性,除了看書報,聽聽音樂,聽聽京越(粵)劇之外,沒什麼其他愛好。郁達夫教我吃過酒,吃過煙,甚至看過別人吃鴉片煙,我卻依然故我,不愛這些。這就是我的個性,今日的晚年境況,堪以告慰於親友之前,餘願已足矣。(香港《大成》月刊上的這張底片,就是被還我的底片之一)

鄭先生也是厚道人,請勿因此稿而耿耿於心。使余心稍安。就寫到此,祝

如意!

王映霞

十一月七日

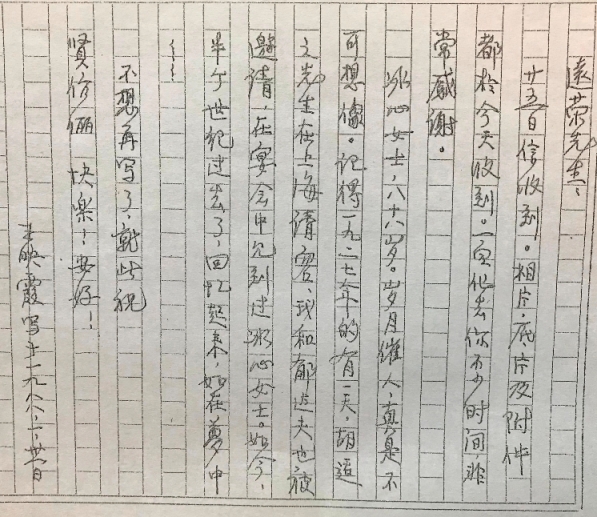

王映霞和李遠榮通信原件。

遠榮先生:

致李鵬翥先生的一張信及廿八日函並附複印件兩份,都先收到,謝謝。

你的工作夠忙的了,怎麼還會有那麼多的時間與別人信來函往?而且,這些人也都是不值得一提的。至於我和郁達夫中間的誰是誰非,只教我和郁二人明白就是,家庭問題,誰也管不著,誰也難管。惟有一件事,我要說明,就是你來信中的第二項:「她和許紹棣在麗水同居」的麗水是浙江的一個小縣城。而當年杭州去的避難者沒房子可找了住,正好這時候有一大幢「燧昌火柴公司」的大的新的房子可借租,於是浙江省政府以及民財建教四所並四所的職員的一部分眷屬,也都借用了這一幢房子,而且連伙食大家也都包給了省府的大灶,我記得很牢,一個月的伙食費是每人每月八元。在飯所裏吃還是取回家吃都隨便。

至於這個燧昌公司,是怎樣的房子呢,我大約記得是五開間,五進,三層樓,剛造好的一棟新屋,你可以想像是多大?有多少人可以住?

我們這一家,三個孩子,一位老人,一個保姆。以這樣龐大的一個家庭。住在這棟房子裏的,不但有許紹棣,也還有省主席黃紹竑、財政所長程遠帆等等,而且我們當年這一家,還是由於程遠帆的熱心,把我們從富陽接到了麗水,而到了麗水,也是由於程遠帆的關係,介紹我們住入到了這個燧昌公司內。

對於程遠帆,我是很感謝他的(這一段可參看胡文)。以後他在政治上失意,到重慶後擬返回上海都買不到渝浙的機票,來找我,我因為在特(仟?)處工作過,航(仟?)所的人認識很多,通過上面,為他弄到了機票,返浙或上海(我已記不清),他是很感激我的,這些事情,一般人又怎麼會知道?連當時的胡健中也沒有明白內中的原因,今天,我才寫出來。這是我對程遠帆的報答,又有誰知道?我是重義氣的人。我最怕說假話的人,也最恨說假話的人。

其餘的一切,胡文裏講得極明白,不用我再說,信不信只能由你了。

我的對於朋友所熱心,又真摯,這是和我相處或通過信的人約略都可以看出。我是「書有未曾經我讀,事無不可對人言。」

黃葆芳當年我們很熟悉,他寫的文章是實事。還有胡浪漫寫過一次信給我,他說:「冰凍三尺,非一日之寒。」我和郁的分歧點,並非一朝一夕之事。兩個人的教養各異,這是大癥(症)結。

胡健中的文章,是實事求是寫的,勸你把它多加以分析就是。我倒很感激他,在此八七高齡時,還能站出來說幾句公道話。

星洲的稿酬也尚未寄來,應該怎麼辦?若寫信去,應該寫給何人?

祝好!

王映霞

七月三日

王映霞和李遠榮合影,照片上有王映霞題簽。

遠榮先生:

祝你春節過得愉快!我在上海生活得很舒暢。上海有我的中老年朋友不少,我要動筆,他們都會幫我的忙。侄女為我抄寫,小丁為我整理。至於查資料,則另有老將自動的來為我作顧問。整整一個半月,大事已告成功。現在。一半已到了台北,還有一半尚在途中。你聽到了這,第一件事應暫時保密,第二件事要向我慶賀,是不是?

我打算寄一本《達夫書簡——致王映霞》到台北去送給胡先生(先寄到你這裏),今天寄出。如有熟朋友便中帶去是最理想的。否則,怎麼辦,要請你想辦法?因為你的朋友多。今天,就把這一本書寄出,先在這裏告訴你。

還有一個不幸的消息告訴你,我的同學、文史館畫家,兩個月後預備去香港開畫展的金南萱前幾天故世了,大家都很悲傷。

一一七期的《廣角鏡》找不到,真沒有辦法。還有一件事,請你便中可以託一託你的朋友劉心皇:要她複印一份台北(西德人)馬漢茂自印的所謂許紹棣王映霞的來往信件(據稱是這樣的)也就是第一一七期裏的一二十封信,不知劉能找到否?我總把這些難事來託你,而你又最忙,真正是非常抱歉!

「傳記文學」也不知何時可以刊出,請代為留心。我還寫了「授權書」給對方的,在海外,我是不能再讓別處刊載了的,對麼?信用要緊,對方很鄭重其事。

今天一定可以收到你寄來的複印件了,我等著!

祝好!

王映霞

一九八九年二月二十日

遠榮先生:

多日未提筆作書,非常歉疚!

來信都收到。

我這幾日在讀一篇譯稿,出了神。作者也好,譯者也好,都是名人。

作者是日本的谷崎潤一郎,譯者是已經過世了五年的孫百剛。

這篇十四萬字的文章,是孫百剛去世前譯成,尚未等付印他就去世了,後來也一直擱了幾年。最近由於孫夫人病,才將這篇譯稿交人送來我處,託我為她設法出版。但近來大陸出版界不景氣,無處可託,我就想到了你是交遊極廣的人,是在便中可以為她設法探聽一下,誰能為她印行或賣版權都可以?如有希望,我即將譯稿用航掛寄上,千萬拜託了。

我今以這樣一件麻煩事去託你,實在是熟不知禮,希諒之。(是否可寫信問一下台北的朋友?)

又及

附上的這一封信,是團結報社社長許寶騤先生為了將刊出胡建中的文章而來信約我寫稿的,我就馬上寫了寄給你看的這一段。因為許的字非常可愛,可以說情文並茂,我一直留著。忽想到你愛收集名人書畫,我就寄了給你保存。聽說許已有八十高齡,原籍杭州。看了他的字,我猜想這位先生一定為人厚道。我與他還未謀面,不過聽說最近要南來。

施蟄存病重。

祝好!

王映霞

四月十七日

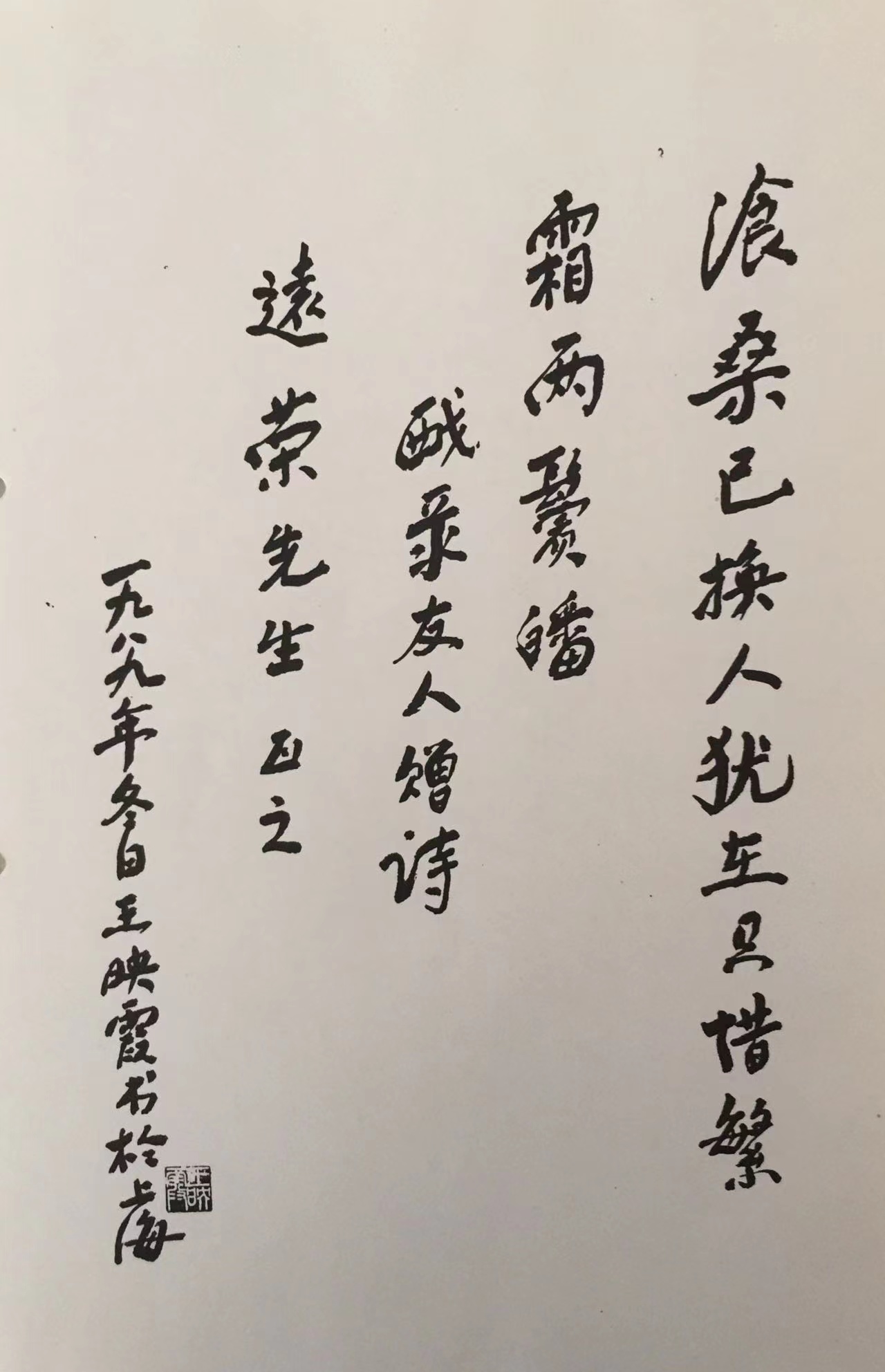

王映霞題詩贈作者。

遠榮先生:

今天收到有關《廣角鏡》的複印件,《大成》的複印件。使你化(花)去心力不少,這是無償的,只能說聲謝謝!還有十二、十四的兩封信。

有關《廣角鏡》上Anne女士的兩封信,我因多年來患有目疾,從未看清過,現承你為我放大後我才仔仔細細地總算看清了。原來,九年來馬漢茂在說的我寫的「情書」,原來是這樣的,他還自命是一個學者,還說「學者」不會說假話。這樣的冤枉人難道不是假話,是真話?真不怕難為情?

胡建中的文章、詩詞,都含有濃厚的令人難忘的情感在,惜現已九十高令(齡),在世的日子怕也不多了。可歎也。

陸小曼是毀了自己,毀了徐志摩,我實在替她可惜。文人,天生就是沒有好結果的多數。郁達夫若能對我加以了(介)解,則怕不會得這樣的結果,原因是他太不了(介)解我。後來想到,所以才會在死前寫出這樣的「遺囑」,真是「人之將死,其言也善。」他知道自己對我不住,說的謊話太不成樣子。答應我的事情一句也不實行。在「遺囑」中重又提到他在國內只有三子:飛,雲,荀。

不寫了,寫起來三天也寫不完。

祝你

健康 長壽 合家歡樂。

王映霞

一九九○年一月十一日

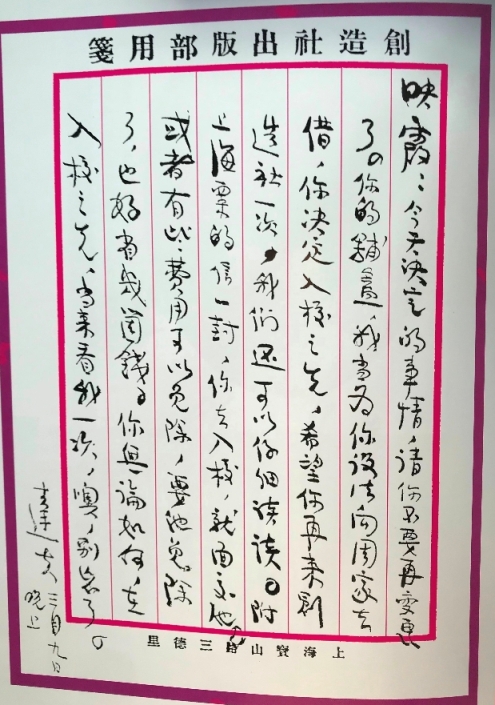

李遠榮收藏的郁達夫致王映霞情信。

遠榮先生:

我應該答覆你的問題如下:

我和郁達夫及兒子郁飛,是一九三八年十二月中旬的一個晚上,在福建陳儀主席為我們餞行,吃了夜飯後從福州馬尾上船(船名已忘)直駛香港。到港時有當年《星島日報》的副刊編輯戴望舒等人來輪埠迎接。接到後馬上將我們三人送到他們為我們預先定好的旅館思豪酒店居住,開的是雙人房。思豪酒店在香港熱鬧區,我已忘了地址。在香港一問便知。

住了兩夜,由於康特羅蘇號郵輪即將開往新加坡,我們即購二等(B)輪票啟行。

途中,郁達夫照料我頗為周到。由於我有些暈船,所以在此日到達馬尼拉時,郁達夫堅持要我和他上岸走走,此時郁飛夜同行。在菲(列)律(濱)賓大學周圍走了一圈,不久即上船,船即開行。一周後,船抵新加坡紅燈碼頭。有當年《星洲日報》的經理胡昌耀等人來船埠相接,然後直到南天酒家休息。這是一九三八年十二月二十八日。

在這半個月的行程中,我和郁達夫的心情都極平靜,相當和睦。直到次年(一九三九)的三月初,香港陸丹林編的《大風》旬刊寄到後,我才恍然大悟,原來郁達夫暗中還在寫詩罵我,於是我們的家庭重又興起波浪,直到一九四○年分手為止。

我們的兒子郁飛,六十三歲,住「杭州朝暉四區,一一——一——四○一室」,家中電話為「五七三八九○」,你可以打電話問他。他已退休在家。

至於一九八二年,香港出版的《廣角鏡》月刊第一一二期上刊有一文名〈給郁達夫的信〉其中有我的、朋友們的以不知名者給別人的,大約共有廿多封,內中除了我給郁達夫的十封外,其餘都是友人的和不相識者,為此,我即寫了聲明寄《廣角鏡》告以我只有十封,其餘都不是我寫的,後來這聲明即在一一四期《廣角鏡》上刊出。

但這批信中,有具名Anne的女人寫給她在福建延平的情人的兩封信,內容離奇,很有人不明真相,硬是張冠李戴,說是我所寫。時至今日,雖已事隔半個世紀,我夜不得不把這事情說明一下。

上列,我已把當年我和郁達夫及郁飛同去新加坡的年月日寫清楚,下面,我更要將這一位女士寫信的年月日及內容、人物,都寫明白,並不止手跡問題,讓天下人都來評議一下,這兩封信是否是我所寫?是不是我的親筆?

Anne女士發信的日期是七月十一日午,她稱對方為「弟」,這顯然是她情人的年齡是比她小。

她是「五日」才抵香港,乘的是日本皇后輪。

她信中所寫到的榕妹濤弟岳家等,我一個也不知道、不認識,還有榕妹榕妹的情人羅君(請?清?),以及蔡及黃炯森、吳藻清等,這些人對我來說,沒有一個認識的。這些人都要以岷(馬)尼拉到香港再設法回國的。我是要去新加坡,他們和我的行程適得其反。

這個Anne到香港後做過兩件事,一、打電報回福建延平,二、到省銀行去匯六十元給她的延平的情人「弟弟」。

她對她的「弟」說,自離閩四個月後,月經未來過,因此她很急,到港後也曾去一個女醫生處去診過,女醫生給她吃了藥,也打過針,均未見效。她很想馬上回福建,但又怕路不通。她說,縱使榕妹能在港為她找到工作,她也不敢做,焦急地要回福建,租一房子待產。她對「弟弟」的要求就是如此。

讀了這兩封信,與我當年的情況根本風馬牛不相及。如果再有人說這兩封信是我所寫的,我非要與他法律介(解)決不可。

我的話到此為止。

順祝

年安!

王映霞寫於上海

一九九一年一月十日

(本文圖片由作者提供)

李遠榮簡介:祖籍福建南安,一九四一年出生於馬來西亞怡保市。一九五一年回到祖國,一九五九年考入暨南大學中文系,一九六四年畢業分配回家鄉當中學語文教師,一九七三年到香港定居。出版專著《名人往事漫憶》、《文海過帆》、《博采珍聞》、《李光前傳》、《翰墨情緣》、《郁達夫研究》、《李遠榮評論集》等二十多部。散文《海峽兩岸一家親》榮獲一九九一年《人民日報(海外版)》舉辦的「共愛中華」徵文比賽優秀獎;散文詩《承諾》榮獲一九九八年中國散文詩徵文比賽優秀獎;散文《名人與我》入選《香港當代文學精品》(長江文藝出版社出版);《李光前傳》名列一九九八年新加坡和馬來西亞十大暢銷書。為中國作家協會會員。兼任香港文聯常務副主席、香港文學促進協會常務副會長、香港作家聯會秘書長等職,被聘為暨南大學台港暨海外華文文學研究中心特約研究員、北京師範大學國際華文文學發展研究所特約研究員等。