譚芯芯

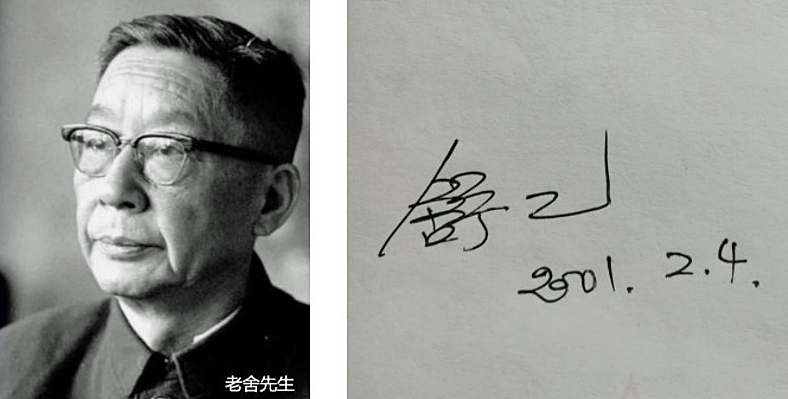

二十年前那天在文學館參加活動的情景記憶猶新,舒乙給作者的簽名依然如新。願老舍、舒乙父子在天堂聚首,談古論今,話說北京。(作者提供)

二ΟΟ一年二月四日,新世紀第一個立春日,中國現代文學館舉辦「紀念老舍先生誕辰一Ο二周年講演會」。天公有情!送來漫天鵝毛雪花。花白頭髮戴著助聽器的長者、滿臉稚氣的學童;文質彬彬的學者和臉上並無文氣但卻非常忠實的聽眾,將幾百人的禮堂擠得座無虛席。這是一場難度比較大的講演:兒子評介老子,既要不避親,又要不溢美。

六十五歲的舒乙先生懷著深厚的感情介紹了貫穿老舍一生的文學觀、道德觀、生死觀、兒童觀。在創作上,老舍主張寫什麼比怎樣寫更重要。他告誡人們,流行的東西壽命有限,而精典才能永恒。其名作《茶館》寫於一九五六年,四十年後的今天仍立於不敗之地。作品的生命力恰好證明了他的創作理念。老舍通過作品,表達了一片赤膽忠心:批判惡劣,尊崇善良,呼籲社會進步。

老舍早年加入基督教,接受過洗禮。他為將基督教收歸國有盡心竭力。他曾說過:基督背負的是一個十字架,而我們背起的是兩個十字架:一個是要破壞舊社會,一個是要建設新社會。一九三八年他在加入抗敵會誓詞中寫到:「我願我死了以後,有人會為我豎一塊小碑,碑上寫著,這裏睡著一個盡職的小卒。」

老舍是盡職的,無論職內份外。解放後,人們破除迷信,不再卜卦算命,許多盲人沒有生活著落,只能聚居在廟裏。老舍為此焦慮,並向彭真市長做了匯報。彭真市長將此事交給老舍想辦法。老舍多方奔走呼籲,使盲人當中有藝術能力的人到文工團當了伴奏員,其他人創辦了福利橡膠廠。他善待百姓,並不是救世主,因為他將自己置身於百姓之中。在生與死的問題上,老舍是超然豁達的。他曾對秘書解釋過從十多歲開始一直沿用的筆名「老舍」的含義:舍,讀第三聲,舍予,就是把我捨棄,給大家。若將舍讀成第四聲是不對的。這一筆名,正是老捨一生的座右銘。

一九四四年,老舍在給友人的信中說:「北邊就是滔滔的嘉陵江,那裏就是我的歸宿。」戰亂時期,老舍慨然為自己選擇了屈原式的報國歸宿,不想在二十四年後的動亂時期被驗證了:一九六六年八月二十四日,老舍走進北京的太平湖,用生命著就了一部沒有文字的悲劇。他完完全全捨棄了「我」,以自己悲壯的死,批判荒謬與醜惡,抗爭人格尊嚴、人性自由。

二ΟΟ一年二月四日,作者出席中國現代文學館舉辦的「紀念老舍先生誕辰一Ο二周年講演會」。(作者提供)

老舍沒有骨灰。一九七八年八月舉行安放骨灰儀式時,骨灰盒中是他生前用過的一支鋼筆、一支毛筆、一副眼鏡、一支茉莉花。詩人艾青託人送來一張紙條,上書:「追悼會就是慶功會。」劇作家曹禺無言,卻先後深鞠九躬。鄧穎超代表周恩來早早來到追悼會場。

舒乙先生講到老舍的死,語調有些低沉,講話速度也稍慢了點兒,會場凝固著酸澀與肅穆。講到老舍的兒童觀,會場裏時而發出快慰的笑聲。老舍是反傳統的,主張對兒童不教育。所謂不教育,就是不告訴孩子怎樣做,尊重童心的選擇,還兒童以天真活潑的本性,鼓勵個性發展。他不僅倡導要與孩子持平等態度,自己對子女首先是平等的。逢老舍生日,子女們會送上自己親手做的禮物。來而不往非禮也,老舍必還禮。終日忙於寫作的老舍無備有智:有一次情急之中,拿了一雙男式尖頭皮鞋送給一個女孩子。孩子得到出非常意外的禮物,開心極了。已近中午了,舒乙先生的演講欲罷不能,他只好讀了自己新著《我的第一眼》中一段動情的文字作為結束。

演講戛然而止。人們爭相提問、請舒乙先生簽名、合影,他一一滿足。一位外地趕來的聽眾述說未買到舒乙手中的新著,舒乙先生便將手中的新書簽名後送予那不相識的熱愛老舍的讀者。人們陸續散去,舒乙先生回到館長室,一位家長帶著女兒追隨而來,舒乙先生認認真真地在她們的參觀票背面簽上名字。母女倆滿意地離去。

我上前請教舒乙先生,他回答我的問題後,平和地說:「這裏老開著,你可以常來常往。」隨後,耐心地滿足了我的請求,認真地簽下自己的名字。

我頓悟,老舍沒有死,他與他的作品同在。人們不僅在高雅的文學殿堂裏感受前輩的文學精神,或可由此走近老舍、舒乙兩代人的心靈。

文學館外漫天潔白晶瑩,天公與世人同祭老舍。

此文寫於二ΟΟ一年二月十日

河南郭亮村絕壁長廊讓人們看見古人最艱辛的工程。(資料圖片)

〈山的精靈——河南郭亮村絕壁長廊〉

帶著期盼,為了圓夢,我奮力攀登著,在這曠世的絕壁長廊,終於和你相見。

走近夢中的你,懷著崇敬,仰望巍峨的峭壁懸崖,不由得心底發出陣陣驚嘆。

貼近眼前的你,懷著感恩,俯瞰丹霞叢林萬丈深淵,亘古神奇鑄就文明燦爛。

擁抱著你,不,是在你的懷抱裏,我千萬遍地吶喊!為你的魂魄,為你的肝膽。

讚嘆你呵,骨子裏長滿了山的意志,鐵鎚鋼釬,血汗開鑿,天梯的困苦不復返。

創造一頁輝煌的歷史,帶領山民走出沉寂的大山,正是這一千三百米生命洞天。

聽到你的心聲,郭亮村的兒郎,太行山的子民,有山的智慧,個個是中華好漢。

膜拜你的精靈,錚錚鐵骨,柱地擎天。盡一臂之力,為你如鋼似鐵的萬仭千山。

譚芯芯簡介:女,北京。曾為知青,石油人、公務員。在報刊雜誌發表作品:散文、詩歌、論文等。