元山里子

夫君元山俊美駕鶴西去十九載,陽台上他留下的盆栽花卉依然鬱鬱蔥蔥。

山茶花剛剛褪去它高潔孤傲的深沉紅;杜鵑花就驕傲地綻放出它充滿喜悅的嫩粉紅;旁邊木香薔薇也爭先恐後地露出它嬌小清純的淡黃花蕾。看著它們,夫君生前精心栽培呵護的情景歷歷在目。

可是我最在意的並不是這些近在咫尺的盆栽,而是遠在天邊的一片八重櫻,它們是夫君臨終前兩年的二○○○年三月十二日捐贈中國湖南祁陽縣文明鋪的二百棵日本八重櫻。

湖南是元山俊美作為日本侵華士兵的曾經的戰場,湖南又是他迎來日本投降,得於脫下軍裝,從一個戰爭「機器」,變成了一個「人」的地方。他對湖南抱有一種非常特殊的感情:悔恨、痛惜、熱愛,至終身念念不忘。

離開湖南五十五年後的二○○○年,元山俊美以耄耋之年,不遠萬里又一次來到他重獲新生的湖南,不過這次他帶來的不是侵略者的刺刀,而是象徵著和平的二百棵八重櫻。

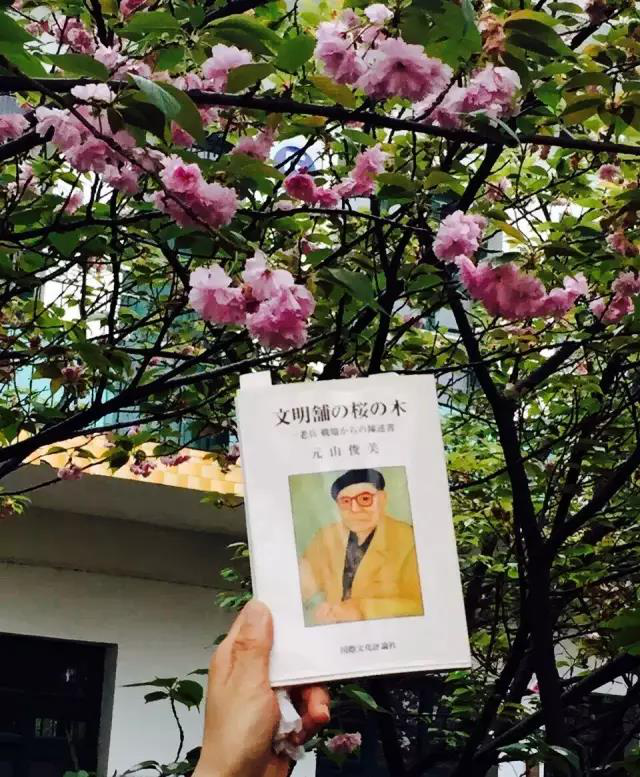

元山俊美自傳《文明鋪的櫻花樹》。

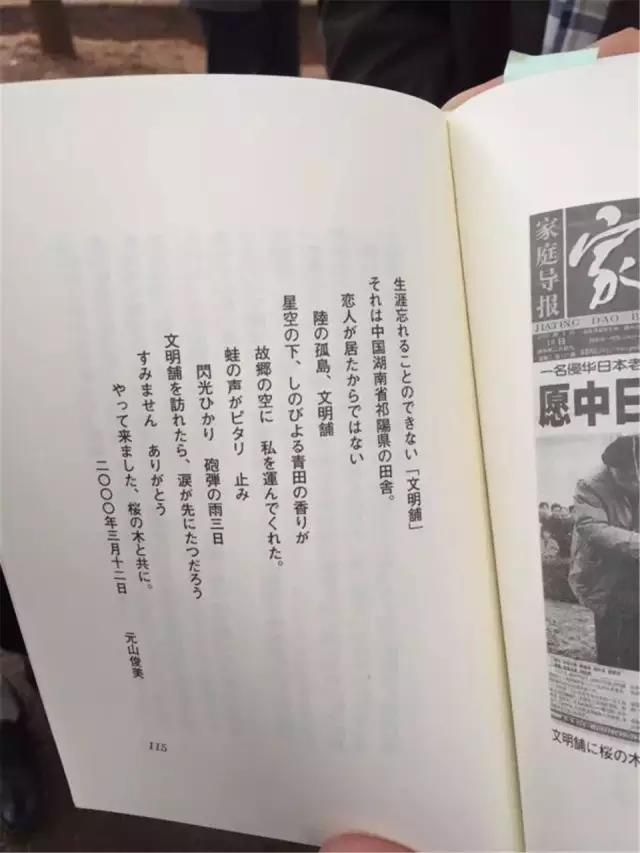

二○○○年三月十二日在昔日戰場湖南文明鋪與他的戰友們及文明鋪的中學生們一起種下從日本帶來的二百棵八重櫻。當天晚上,元山俊美於文明鋪,在他隨身攜帶的日記本裏含淚寫下了一首詩。我把詩翻譯如下:

文明鋪的櫻花樹

一生惦記著一個地方,

那裏並沒有戀人等待,

卻牽繫著我無盡思念。

那是中國湖南祁陽鄉下,

是陸地的孤島「文明鋪」。

想起半個世紀前那天,

侵略戰爭把我從故鄉運來。

星空下飄盪隱隱的稻香,

青蛙的叫聲卻戛然而止,

文明鋪震撼在槍林彈雨中。

半個世紀後重訪「文明鋪」,

這次不是帶著刺刀,

而是帶著櫻花樹啊。

人未到,淚先流。

對不起您文明鋪,

謝謝您文明鋪。

回想夫君的晚年,沒有給我留下關於身邊瑣事的遺囑,而是反覆語重心長地留下對這片遠在天邊的八重櫻的遺言。他說:「我離開這個世界以後,請一定在合適的時候,多代我去看看二○○○年種植在昔日戰場湖南文明鋪的八重櫻們。」

二○一六年三月三十日,我有幸在中國花城出版社的兩位編輯的帶領下,與湖南《南方都市報》的一名記者及二○○○年與元山俊美一起栽種二百棵櫻花的三位日本朋友來到湖南文明鋪,看望那片八重櫻。

那是我第一次與夫君生前栽種的八重櫻面對面,我無比激動地看到,元山俊美當年栽種的八重櫻小樹們,已經長成參天大樹了,開滿沉甸甸的八重櫻花,滿樹粉紅色的櫻花瓣,爭相對著我們微笑,一瓣瓣、一朵朵、一片片,那麼溫柔、那麼親切、那麼可人。

花城出版社的首席編輯林宋瑜老師把元山俊美臨終前寫下的自傳《文明鋪的櫻花樹》高高舉起,與八重櫻重疊,攝下珍貴的一張照片,令我感動得淚流滿面。

八重櫻屬於晚櫻,花期在清明之際,我這幾天一直心繫天邊那片八重櫻,是否在湖南已經開放出文雅、溫柔、耐心的八層重重疊疊的花兒呢?

去年二○二○年我和元山俊美的兩位朋友約好,在元山俊美種植二十周年的春天,去看望那片八重櫻,但是去年四月疫情嚴重,沒能實現,今年,沒想到疫情依舊不穩定,我們的計劃,又再次落空,真所謂天有不測風雲啊。

二○二一年的清明節,因為新冠,所有的跨境活動戛然而止,但是大自然依然在裝點大地,等疫情過後,我將啟程去看那天邊的八重櫻,即使不是花期,只要看到綠葉也足矣。

啊,天邊的八重櫻,請你耐心的等我!

二○二一年三月二十七日星期六於日本桑名田舍

(本文圖片由作者提供)

元山里子簡介:一九八二年畢業於廈大外文系。八三年赴日本留學,曾任東京文化服裝學院助教。九六年創業至今。二○○二年在日出版了處女作日語長篇小說《XOジャン男と杏仁女》。二○一七年和二○一九年由花城出版社分別出版長篇紀實小說《三代東瀛物語》、《他和我的東瀛物語》。其中《三代東瀛物語》獲有賞家族史大賽一等獎。現為海外華文女作家協會會員,日本華文女作家協會理事。