陳曉芳

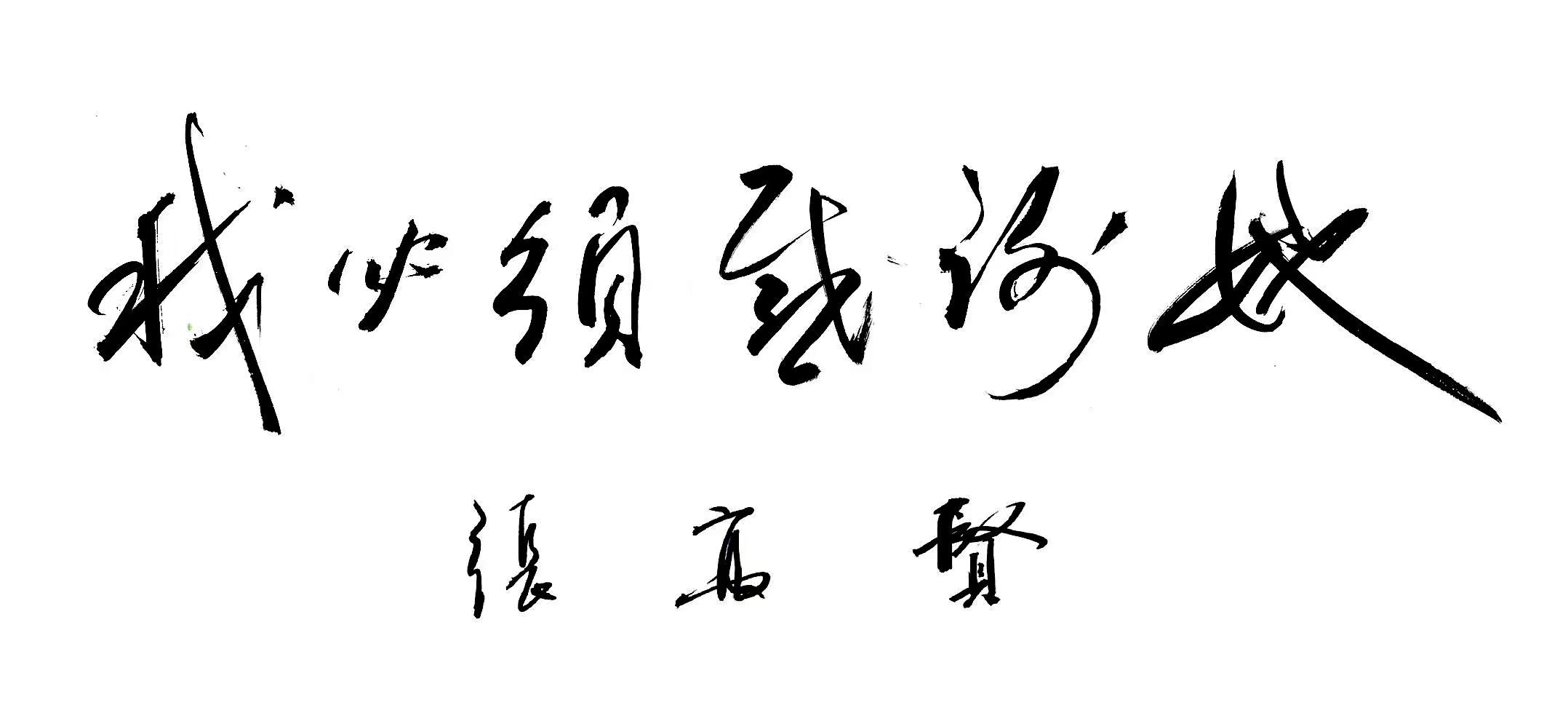

「春深不知處,花開半闕香」。望一望濃密樹蔭下掩蓋的上山路徑,卻步於山腰。(作者提供)

黃昏,萬家燈火中一種無名的孤獨向她襲來。

她以為自己最孤獨,結果入夜的後山公園出奇的少人,完全沒有白日裏那些熙熙攘攘,不竟心生暗喜。從未有這麼晚來到山間,甚至有點探險的心境。

踩著不變的步伐穿過並不幽暗的上山坡道,山中空無一人,甚至怕吵了山中的小鳥,夜燈隱藏在樹陰下,透過燈光照亮的深綠色葉片望得見藍色的天空。

「春深不知處,花開半闕香。」

這樣的夜晚簡直就是一種誘惑。

望一望漆黑濃密樹蔭下掩蓋的上山路徑,卻步於山腰。

選一棵花期正旺的樹下的椅子坐下,正好望見燈火通明的球場中有一老者沿著紅色的跑道來回踱步,眼前有一人有一景正好。

平日裏我們總喜見飄動的黑色長髮,白色短褲下充滿活力的長腿,靈動的腰肢,她代表陽光青春,或者穿著背心短褲運動裝跳躍飛奔的少年。而此時這位安靜的老者卻正與周遭的靜謐相得益彰,不吵不鬧,不奔不跳。這樣的夜晚,這樣的山中大家互不打擾。不知名的樹上開滿白色的花朵,類似槐花一樣的白色小花朵一串一串的覆蓋在綠色的枝蔓間。樹的陣陣花香襲來明明的釋放它那春天的荷爾蒙,那樹著一身淺色印花的輕紗,飄飄然美得不知所以,她深信夜晚的花香一定比白天來得馥郁,它在暗示或者訴說亦或是挽留?難道說今晚的不期而遇也是一種緣分?望著它在晚風中枝葉婆娑的樣子,再望一望它看似隨意卻一朵一朵開得如此認真如此美麗的層層疊疊情深款款撩拔人心。想著它花一春如人一世,花開花謝為哪般?也許再過幾日一番風雨後便是:

「東風夜放花千樹。更吹落、星如雨」

悔嗎?怨嗎?怎麼看也看不出。如果說張可久的:

「門前朝暮,無情秋月,有幸春潮。看看憔悴,飛花心事,殘柳眉梢。」道盡女兒落寞心態,那麼黛玉的葬花吟:

「一年三百六十日,風刀霜劍嚴相逼。明媚鮮妍能幾時?一朝漂泊難尋覓。」花的心事被依人婉轉道盡。

人說女人如花,何嘗不是呢?

人與花樹同是這世界造物主的造化,那樹又何尚不是一株散發著香氣的靈魂。

此時,人與樹的這份不期而遇的緣分又恰如四季疫情改變了我們的生活態度。

我們已經習慣了一個人的熱鬧或者兩個人的熱鬧。世界不再喧囂,一群人的起閧,一幫人的抱團,衹能讓大家覺得置彼此於危險的境地,有的東西讓我們不再信任陌生人的靠近,他的身體呼吸也許都潛伏著病菌。誰知道呢,僅僅口罩還不夠,僅僅搓手液也不夠,甚至酒精噴霧防毒面具,唯有保持一定的距離才安全。

我們不可能每天都去做核酸檢測,所以就讓我們各自為政吧。一人一間屋,一人一張床,白天我們把自己包裹得嚴嚴實實的出門,耳朵裏全是疫情又有新變化的新聞,隨時擔心自己惹火燒身,晚上回到家房門一關總算鬆了一口氣,不能聚會,不能外出吃飯,就在家裏想辦法尋樂子好了,追劇、看電影、玩電腦玩手機、網購、做包子做饅頭做麵包也好。這樣的日子久了,見到人就害怕。害怕打招呼,害怕別人和自己說話害怕別人對自己發出邀請,害怕互相之間的身體接觸。說實在某些時候反而正符合了某種需要,那是我們內心深處渴望的一種獨處的需要。

早上起來,眼觀鼻鼻觀心的冥想,靜坐也是一種自在人生體驗,亦或種花種草養金魚。在水缸裏放幾珠金錢草,然後再放幾隻魚蝦。看著它從五條死剩三條,三條死剩一條,而唯一的一條居然一直存活。

早上起來走到陽台上陽光把水照的透明,把金錢草照得通透的綠,那像錢幣一樣圓圓的葉子經絡分明,正午的陽光直射在上面甚至泛起黃金一樣的色澤。最初買回來時並沒有料想它會生長得如此蓬蓬勃勃,綠色的葉子把偌大的一個玻璃缸塞得來滿滿的甚至還沒有停止的架勢。原以為所有的魚蝦都死光了,忽然有一天竟然見到唯一的一條蝦在水缸的石子和金錢草的根鬚之間詭秘的眨著兩隻圓鼓鼓的眼睛張牙舞爪的擺弄著它的四肢。

她望著牠,牠望著她。

牠不像貓一樣賴在人身上求關注,也不像狗一樣有一雙死心塌地忠誠不二的眼睛,甚至不投放一粒糧食就這樣互不理會的生存了下來。

「牠屬於我嗎?牠是我的嗎?」彷彿也不盡然。她與牠之間沒有約定,牠隨時可能一夜之間消失,也可以永遠在那裏游來游去。天啊,牠不就是齊白石筆下的那隻蝦嗎?自在由天,生死由命。哪管它病毒是冠狀還是不冠狀,哪管它核酸檢測還是不檢測,哪管它疫苗打還是不打,哪管它科興輝瑞,哪管它春分與秋長!哪管它月上眉梢人約黃昏,哪管它脂正濃粉正香!朝是青絲暮成雪到頭來又如何兩鬢成霜!

誰和誰分擔寒潮、風雷、霹靂;誰和誰共用霧靄、流嵐、虹霓。誰又和誰分離,誰又和誰相依。

然子非蝦焉知蝦之所思?

陳曉芳簡介:女,自由創作者。自幼愛好文學,現居香港。擅長以散文隨筆記錄心情與市井文化,部分作品散見於紙媒和網路平台。部分文字曾發表於雙月刊《香港作家》二Ο一七至二Ο一八年度。於二Ο二Ο年獲香港藝術發展局資助出版小說《夢裏夢外》。