木子

「沒有種過蔥的上海人就不是上海人。」說完這句話,我和薇薇安都笑出聲音來。笑著笑著,我們的眼淚就出來了。我和薇薇安約在五月尾的一個週日,她的女兒正在香港葵青劇院管弦樂團排練的時候,在附近的一家奶茶店,為彼此補上自己的故事。同樣是上海的女兒,我們心痛這座城市所遭受的磨難,這種由愛到哀的痛,我相信將成為這座城市所有人的共同記憶。

薇薇安是我這次可以成功完成「潤」的貴人,如果沒有她的幫忙,我應該現在還乖乖地待在鐵絲網裏。「潤」是英文Run的諧音。以下是關於「潤」的故事,主角有我,薇薇安和一個四百六十六人的上海回港群。

我——是個種過蔥的上海人

當這個城市在一夜之間長出無數鐵絲網的時候,我決定不再繼續種蔥。直到我坐在香港機場等待核酸結果的時候,所有的忙亂才算得以平靜。等候區的人不多,五十個人左右,大家都很安靜,玩電話或者閉眼睛。

細細想來,如果不是薇薇安幫我安排陸地交通,從家到機場的八個小時步行時間,我是走不過去的。如何聯繫從家到上海浦東國際機場的陸地交通,應該是離開上海最困難的一步。因為所有前往機場的車輛都必須有通行證。通行證是市裏統一報備的,數量少之又少。我在薇薇安幫我把最困難的問題解決之後,馬上訂了回香港的機票,機票倒是很容易訂,除了價錢稍微貴點,機位很多。至於薇薇安為何能夠如此神通廣大,說實話我也很想知道。

接下來的問題是要離開社區去醫院做核酸檢測。離開小區必須居委會批准,拿核酸報告和前往機場都需要有份居委會蓋公章的通行證。在連續打了幾天招呼,都說沒問題的最後一天,居委會表示:跟社區保安報備過了,出去就可以了,但是不會出示紙質通行證。這當然不妥當,因為馬路上肯定會有很多警察和關卡。要是警察不聽我的解釋,不讓我出去或者不讓回家,都會增加不必要的麻煩。這些設想,在之後的兩天得到了證實。當時的我也只能努力讓自己冷靜下來。我用了十幾分鐘時間,自己打了一份街道通行證明。然後,我打電話告訴居委會,說:「明白這種事情誰也沒有碰到過。通行證明,我代你們寫好了,請過目,如果有問題我再修改,沒問題敲章就可以了。」不得不說,我十分好運,除了猜到居委會真的沒有這類信函,還是碰到了非常通情達理的幹部,我的紅章通行證算是順利到手了。

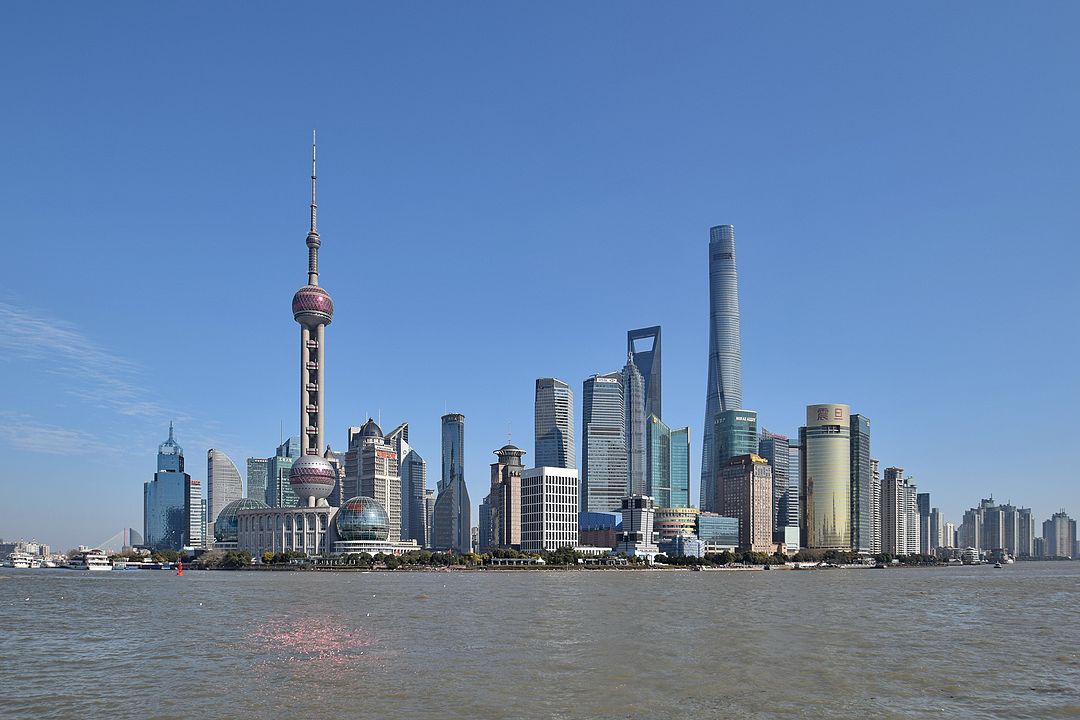

我跟薇薇安說:「那是多麼美麗的春天,樹枝因為沒有車輛駛過而蔓延舒展開來,慢車道上都是樹蔭。」我告訴她:長長的柳枝搖晃在春風中,路上的野花一大把一大把地站在路邊,從磚縫內擠出來的小花搖曳著芳華。整整兩天,我騎著共享單車在空城中享受著屬於我的時空,我可以隔著口罩聞到花草的清香,我為短暫的自由開心歡呼,同時又對著不遠處高聳入雲的陸家嘴「三件套」而黯然神傷。……「為什麼我的眼裏常含淚水?因為我對這土地愛得深沉。」不要質疑,我是在空城中大聲朗讀艾青的〈我愛這土地〉。其實,我想我在心裏已經寫了點什麼,要不是檢驗所那個拿著雞毛當令箭,讓人生氣萬分的負責人破壞了我的詩興,我應該會有一首巨作獻給我愛的土地。

做核酸的過程也不順利,那個叫「寶騰」的檢驗所很糟糕,大門口、走道上、地上到處扔著用過的口罩和防護衣,感覺進入了一個災難現場。「雞毛」吆喝說五月一日開始,全上海都不提供紙質報告了。後來又是經過一番在網上找各種消息的折騰,我在「第一婦嬰保健院」做完核酸測試,生小孩的地方很乾淨,也提供紙質報告。看來提供或者不提供紙質報告都是各自執政。我在回港群中留言,提醒後來者必須具備紙質報告。群中又有人說,電子報告也可以。資訊很混亂,大家都不太知道到底要做什麼。

坐飛機前,還有一個小波折。我是半夜十二點打開電腦,檢查郵件時發現機票被取消了。再過十二個小時,我預定的航班就要起飛了。航空公司中午發來電郵,那時我正騎車去拿核酸報告。也就是說:航空公司提早二十四小時通知我,我的班機取消了。「後來呢?」薇薇安問。「後來連忙換乘了國泰。要不是國泰還有機位,所有的事情都要重新來過。」

我是回到香港之後,看了相關專題報導,才知道我有多幸運。有人真的步行十幾個小時到機場,有人滯留機場二十多天,有人被路中勸返等等。雖然起飛那天,早上七點已經從上海家裏出發,到晚上六點回到香港的家,歷經十一個小時的顛簸,但是這次經歷對我來說,毫無疑問是一次人生的積累。我也慶幸自己在最困難的時候可以陪伴父母做一回「種過蔥的上海人」。

薇薇安——沒有種過蔥的上海人

薇薇安是香港爆發第五波疫情的時候,帶著兩個小孩,從香港「逃」回上海的。我用「逃」這個字,因為那時香港疫情嚴重,確實是逃。在經過長長的二十一天隔離期,在她隔離期終於結束的時候,上海浦東開始封城了。她的房子在浦東,隔離的黃馬酒店在浦西,自然是無法回家。她的決定讓我佩服不已。她沒有選擇一定非要回浦東家裏,而是果斷地帶著兩個小孩,去了當時不需要隔離的青島。浦東封城之後就是浦西,浦西之後就是全城,上海一封就是兩個月。當我隔著電話聽到大海的浪聲時,她成了讓我羨慕的「沒有種過蔥的上海人」。我把她的智慧和果斷,全部歸結為一個長年旅遊者的淡定和絕佳的應變力。在全上海進入隔離期間,她正帶著兩個孩子在濟南看老舍筆下的城市。

「我的一個朋友跟我一起回來,在沒辦法找到車的情況下,選擇了徒步。這段走回家的路,成了她和一個小孩,兩個行李箱,二〇二二年唯一在上海走過的路。」這是薇薇安用來安慰我的另一個故事。

一個四百六十六人的上海回港群

薇薇安拉我進入一個四百六十六人的上海回港群(此群人數不斷變化中)讓我參考前人經驗,互相交換資訊。進入此群後,我得到很多幫助。群中主要圍繞前期準備,在機場和抵港後的各種證件和會碰到的各種事情,展開各種討論。

總的來講,都是小事,但都會遇到各種芝麻綠豆權力官,各施各法地阻撓。例如,群中有人要回港,叫居委會開通行證出去做核酸。居委會讓他出示香港居委會的收留證明。香港當然沒有居委會,也不需要什麼收留證明。但是當秀才遇到兵的時候,是講不清什麼道理的。於是,有人讓他出示回港易,有人讓他找香港的區議員寫信,又有人出謀獻策,讓他自己用英文打一份證明,加上繁體字,體現一國下的兩種制度。不知道那人之後用了哪種方法,反正這種拿著雞毛當令箭的事情,莫名其妙的事情實在太多。

終於,在一個春天結束,進入六月的第一天,上海迎來了全面解封。想來這個上海回港群的功能會慢慢減退吧?但願那些芝麻綠豆官和病菌也一起消失吧?春江水暖鴨先知,希望善忘的我們都不會忘記我們曾經在鐵絲網裏度過的蔥薑花月夜。

(本文為木子散文集《門裏的日月》中〈滬上浮塵〉之節選,圖片為資料圖片)

木子簡介:本名李俊,作家、詩人、出版人,現任共享教育慈善基金會總幹事、香港看漢教育集團總編輯。社會職務包括CCTV《藝術名家》客座教授、國際當代華文詩歌研究會副會長等。出版教材一百五十餘部、文哲書籍三十餘本。著有散文集《遠去的風景眼前的你》、《門裏的日月》,小說集《開到荼蘼》、《秋以為期》,漢英翻譯詩集《木子短詩集》,詩電影集《完美旅程》等。