陳德錦

多年沒到澳門「主教山」,那天繞著山徑,登上西望洋小丘。觀景臺已與不少大廈等高,難以望見整個大海,但與小堂相連的鐘樓一如往昔,高高聳立。藍天之下,一對新人,正依著攝影師的指示,忙於變換背景和姿勢,為他們的婚紗照留影。

注目鐘樓,赫見外牆綴以多個紅色十字盾形標誌。浮想翩然而來:好像在甚麼地方見過這個可追溯到「基督十字軍團」的標記?是印刻在舊日的錢幣或郵票上?何以出現於這塊十字軍沒有多少交集的土地?

眾所周知,十字軍中的「聖殿騎士」,於一三零七年十月「黑色星期五」被法國國王腓力清洗,以往積累的資財蕩然不保。此時歐洲諸國,少數保存聖殿騎士的遺族和資產的,是葡萄牙王迪尼什(Denis)。迪尼什在位時成立首間大學,國力逐漸騰升。他以「基督十字軍團」為名,接收存留的騎士及其資產,並以加了尖角的紅邊十字為標誌,屬於軍政團體的徽號。

這徽號使我首先想到是豎立在南灣利宵中學旁側馬路的「殷皇子紀念柱」。殷皇子(Dom Henrique of Portugal),俗稱「航海家亨利」,是葡萄牙王約翰一世的第三子,曾任十字軍大團長,創辦航海學校,推動海上探險。同殖民時代的發現柱(padrão)相似,「殷皇子紀念柱」的頂部是一個十字徽號,而底部也有一個紅邊十字,平鋪在一方以白色碎石砌造的土壤上。這柱子現已移至歐華利前地。 故事又可連結到現在仍有紀念像的歐華利和達伽馬。明朝正德八年(一五一三年),歐華利(Jorge Álvares)從葡萄牙經馬六甲來華,嘗試打開貿易之門,曾登上一個叫Tamão的中國島嶼。這島嶼經考證是上川島而非新界屯門,歐華利在島上豎立了發現柱。此後葡人陸續來華,在近岸地帶屯駐滋擾,終於引來明朝驅逐葡人的「屯門海戰」。

至於達伽馬(Vasco da Gama),這位「大發現時代」的重要人物,曾受命於葡萄牙國王,於一四九八年指揮著半是商船半是戰艦的聖加百列號,繞過好望角,為取得香料貿易的直接利益而踏足印度的卡里卡特。

達伽馬從未來到澳門,他的船隊在帆布上均以白底紅十字為標記,完全仿照十字軍騎士攻打聖城的衣飾,難怪很多史學家都以「The Last Crusade」來定義他的航海歷程。他是後來歐洲人東來貿易、傳教的先行者。他出發前,國王交給他一面騎士團旗幟,他跪下慷慨發誓:「我達伽馬奉陛下之命,發現印度與東方的海洋及國度……我將高舉十字架,絕不落入任何摩爾人、異教徒及可能預見的其他民族手中……」(引自克里夫《最後的十字軍東征》)誓詞中的出海目的還真似傳教多於貿易,實際上開啟了日後在非洲、印度、馬六甲的帝國擴張史。走到塔石區達伽馬公園,可以看見他的半身像胸前掛了一個騎士十字徽號;假如以為那是一般的天主教十字架,就是錯覺了。

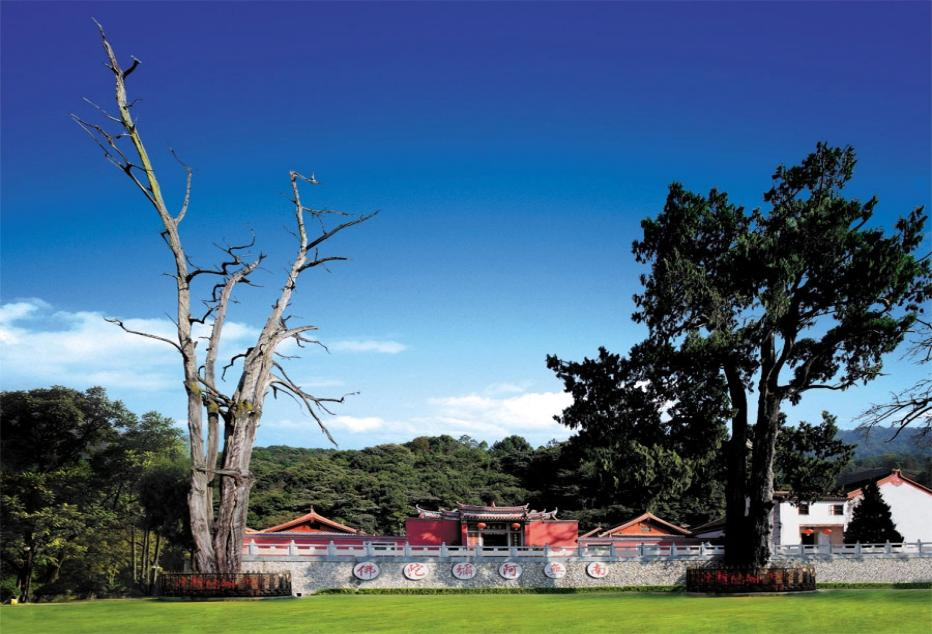

主教山

主教山聖堂又名海崖聖母小堂,初建於一六二二年,原址曾有炮臺堡壘,即卑拿炮臺。這炮臺扼守海域西面,頗有防禦效用,與柿山大炮臺、嘉思欄炮臺共同守護葡人據點,士兵也會在小堂祈禱禮拜。或可猜想炮臺也刻有十字徽號,但正當荷蘭人再次從海路攻取澳門,葡方沒有「兵頭」指揮,而是由守兵以及不同種族的居民甚至奴隸出力迎戰,耶穌會教士則協助防守,在大炮臺放了一炮,把荷蘭人的火藥桶炸毀,擊退了荷蘭入侵。海崖聖堂擴建,炮壘移除。

到了一九三八年,由主教高約瑟籌劃建造新堂。不知是否向當年守衛戰致意,在新建的鐘樓外,飾以紅邊十字盾徽。在藍天下,青灰色的鐘樓更像是中世紀堡壘,外牆儼然還有許多箭眼一般的隙孔。在澳門,除了軍事建築(如柿山炮臺),以及於一九三八年短暫鋪蓋在議事亭前地上,其他澳門教堂或「舊城區」的建築物不多見此盾徽標記。

海崖小堂雖有盾徽,卻從來沒有騎士的蹤影。結合了軍事、宗教、貿易等多種目的,十字標記已成了歷史符號,可以有不同的文化解讀,最明顯是發現和打通貿易航道。達伽馬每到非洲海岸遇上土著時,總會贈送些西洋小飾物或衣服給他們,換取好感,以便補給多日海程所缺乏的食物和清水。他們有時能得到款待,有時劍拔弩張,有時落荒而逃。若干年後,來澳的葡商已是千方百計做貿易,納了稅後便從中國大量輸出珍珠、絲綢、瓷器等物。他們已非滿臉鬍髭的海員,而是有點像明代劇作家湯顯祖在《香嶴逢賈胡》詩中所描寫的富商:「不住田園不樹桑,珴珂衣錦下雲檣;明珠海上傳星氣,白玉河邊看月光。」 這時葡人已借用澳門作為通商口岸,傳教士開始建造了位在今天舊城區的天主教教堂。最後的海上十字軍東征,百年以後,已換了另一個模樣。

(本文圖片由作者提供)

陳德錦簡介:香港作家及學者。早年與友人組織「新穗文社」、「香港青年作者協會」,出版《新穗詩刊》及《香港文藝》等刊物。曾任教於中學及嶺南大學中文系等。香港浸會大學博士。著有散文集《一枕酣眠》、《身外物》及評論集《中國現代鄉土散文史論》、《宏觀散文》等。