孫重貴

題記:今年是孫中山先生逝世一百周年(一八六六—一九二五),特以此文表示緬懷。

五桂山鍾靈毓秀,珠江口氣象萬千。中國嶺南有一座村莊,因為誕生了中國民主革命的偉大先行者孫中山而天下聞名。這座不同凡響的村莊,就是中國歷史文化名村——翠亨村。

翠亨村位於廣東省中山市,距市區東南方約十七公里處。北距廣州市中心約一百公里,南距澳門約三十公里,西南部與珠海市毗鄰,東面隔珠江口水域與深圳、香港相望。

艷陽高照,金風送爽,我懷著十分敬仰的心情,又一次來到了翠亨村。幾十年來,我到過翠亨村許多次,每次走訪都會有新的啟示,新的感動。

中山市過去叫香山縣,一九二五年為紀念孫中山易名為中山縣。翠亨村歷史悠久,據傳清康熙年間,蔡姓人在此建村,地處山坑旁,名蔡坑。後人見該村山林蒼翠,流水潺潺,風景優美,且方言:「蔡」與「翠」、「坑」與「亨」諧音,又寓意萬事亨通,於清道光初年改稱翠亨村。

翠亨村中最重要的建築就是孫中山故居,全國重點文物保護單位。我和故居有一種濃得化不開的感情。這幢建築是孫中山史蹟物化的記憶,是滄桑歷史和多元文化的積澱,它有著獨特的魅力,常看常新。

沿著林蔭大道,我終於來到魂牽夢縈的孫中山故居。故居坐東向西,占地面積五百平方米,建築面積三百四十平方米。主樓是一幢磚木結構三開間兩層樓房,一道圍牆環繞著庭院。

我放輕腳步,穿過大門走進庭院。庭院南邊栽植一株酸子樹,是孫中山於一八八三年從夏威夷帶回來種子親手栽種的,已有一百四十二年的歷史,至今生勢茁壯茂盛,形如臥龍盤據,彰顯了頑強的生命力。北邊是磚砌的花臺,種植的菊花開得分外燦爛,給秋天的故居帶來一種浩然之氣。庭院右邊有一口水井,是當年孫中山一家人的飲用水源,歷盡滄桑歲月,井水依然甘甜。

一九六二年,郭沫若先生參觀中山故居時曾賦詩一首:「酸豆一株起臥龍,當年榕樹已成空。階前古井苔猶綠,村外木棉花正紅。」繪聲繪色地描述了這個景象。

故居主樓獨具特色,中西合璧。首層有騎樓,二層有陽臺。它的外部結構裝飾具有西方古典建築風格,樓房上層各有七個赭紅色裝飾性拱門。屋簷正中裝飾帶有光環的灰雕,環下雕繪一隻口銜錢環的飛鷹。一個多世紀了,這幢式樣新穎奇特的建築,依然給世人常來非凡的印象。

正門上一副對聯「一椽得所,五桂安居」,是樓宇落成後孫中山親筆撰寫的,表達了他對新居問世的喜悅和自豪心情。而該建築系中山長兄孫眉於一八九二年從夏威夷匯款回來,由孫中山親自設計和主持修建而成。建築是凝固的音樂,從故居可以感受孫中山開放和包容的旋律。

走進主樓大門,我發現了巨大的建築風格反差——與外部西式風格迥然不同,樓房的內部設計竟然是中國傳統的建築形式:中間是正廳,左右分兩個耳房,四壁磚牆呈磚灰色勾出白色間線,窗戶在正樑下對開。

我尋思這也反映了中山的建築理念:他少年時曾留學美國夏威夷,受到西方風氣的影響。同時他對中國文化又是十分熱愛,內部設計才採用嶺南傳統民居樣式。但他源於傳統,而又不拘泥於傳統,對建築做了許多大膽改進和創新。特點是門多、窗多、通道多,居屋內前後左右均有門通向街外,左旋右轉,均可回到原來的起步點。

正廳設有莊重的貼金神樓,擺設傳統的中式酸枝傢俱。正面懸掛孫中山畫像,令人肅然起敬。他於一八八三年從夏威夷帶回的兩盞煤油燈,至今依然放置在條臺上,布滿了歷史的煙塵。

後座是孫中山母親臥室,孫中山的父親孫達成(一八一三-一八八八),曾在澳門做過鞋匠,三十二歲回鄉與十八歲的楊氏(一八二八-一九一〇)結婚成親,婚後留鄉務農。一八六六年十一月十二日,孫中山就誕生在這裏的一間普通的平房裏。按照族譜,孫達成夫婦為其取名「德明」,乳名「帝象」,讀村塾後取名「文」,「中山」是他流亡日本時的化名。

童年的孫中山家境十分貧窮,自幼就參與家中農業勞動,自謂本「農家子也,生於畎畝,早知稼穡之艱難」。其家無田產,佃二畝半高租田耕種,其父還兼在村中打更報時以養家糊口。孫中山六歲時便上山打柴放牛,到溪澗捕魚捉蝦,隨外祖父去海邊撈蠔。寶劍鋒從磨礪出,童年的艱難歲月,從小就磨礪出他堅韌的意志和頑強的奮鬥精神。若干年後這把「寶劍」出鞘,埋葬了滿清封建王朝。

正廳北邊耳房是孫中山與元配夫人盧慕貞的臥室,擺放著當年所用的大木床、梳妝檯和板凳等。一八八五年五月廿六日,十九歲的孫中山在翠亨村與盧慕貞(一八六七—一九五二)結婚,婚後在家裏渡過蜜月並居住三個月。一八九二年、一八九四年和一九一二年,孫中山都曾在此房住過。

二樓南邊的中山書房吸引了我,室內有當年他使用過的書桌、臺椅、鐵床,牆上掛著孫中山十七歲時的照片。穿過歷史的煙雲我彷彿看到,一八八三年十一月,十七歲的少年孫中山,意氣風發走出翠亨村來到一衣帶水的香港,開始了長達八年的求學生涯,在香港度過了中學與大學時代。在這段青蔥歲月裏,他受到民主革命思想的影響,萌發並形成了推翻腐敗的滿清王朝、建立共和國家、振興中華的奮鬥目標。

一八九四年春,風雲際會。孫中山曾在此書房內研讀古今書籍,探索救國救民的真理,並曾在這裏奮筆疾書〈上李鴻章書〉,條陳變法自強的主張。他遠見卓識提出:「人能盡其才,地能盡其利,物能盡其用,貨能暢其流」——人能盡其才則百事興,地能盡其利則民食足,物能盡其用則材力豐,貨能暢其流則財源裕。故曰:「此四者,富強之大經,治國之大本也。」

然而上書李鴻章最終失敗了,孫中山自此懂得上書請願等和平改良方法行不通,只有革命才是解救中國危機的唯一出路,因而丟掉幻想,積極籌建革命團體。一八九四年十一月廿四日,孫中山在夏威夷創立了中國第一個革命團體――興中會,這是漫漫長夜中一聲響徹神州大地的春雷,標誌著中國民主革命派的誕生。從此在他的領導下,揭開了武裝反帝反封建的民主革命序幕。

星移斗轉,流年似水。一九一一年十月,孫中山領導的辛亥革命,推翻了滿清王朝,結束了兩千多年的封建統治。孫中山被選舉為中華民國臨時大總統,於一九一二年元旦在南京就職。三月三十一日辭去臨時大總統職務,隨後風塵僕僕視察全國各地倡辦實業。

同年五月廿七日,孫中山終於回到了闊別十八年的故鄉翠亨村,與盧夫人、長兄孫眉等親人團聚。十八年來,翠亨村在孫中山的夢裏出現了無數次,這片他出生的故土與故居,寄託了他的無盡鄉愁。

為了國事,孫中山只在故居停留短短三天後,便戀戀不捨離開了,這也是他一生中最後一次回到故居居住。從此以後,這位故居建築親自設計和主持修建者,直到十二年後即一九二五年去世,便再也未能重返故居。然而他的成長、理想和奮鬥,都通過故居銘記和彰顯出來,讓人留連忘返。

走出孫中山故居,陽光依然燦爛。回望故居,我心潮起伏,思緒萬千。果戈里說:「建築是世界的年鑒,當歌曲和傳說已經緘默,它還依舊訴說。」孫中山致力於國民革命四十年,以「天下為公」為己任,為振興中華奮鬥了一生。孫中山故居,已成為極為寶貴的世界年鑒和文化遺產,激勵我們緬懷孫中山為民族獨立、社會進步、人民幸福所建立的歷史功勳。翠亨村留下他的故居建築和他的史蹟,依舊在傳頌著孫中山英名,而且超越時間和空間的限制,長久地震撼我們的心靈。

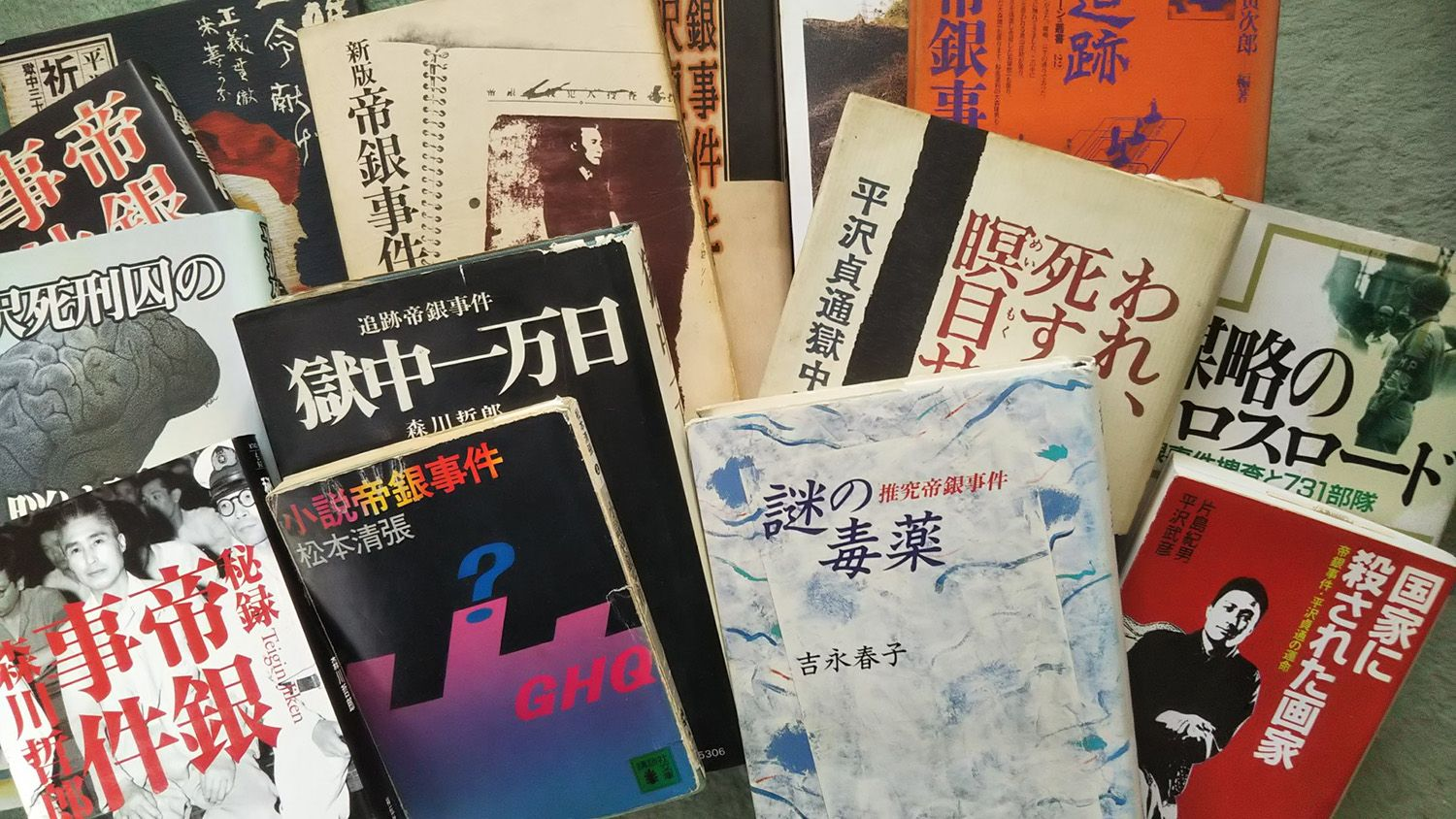

(本文圖片由作者提供)

孫重貴簡介:香港中華文化總會副理事長、孫中山文化協會秘書長、香港文化旅遊協會會長、香港報告文學學會副會長,歷任香港作家聯會理事和四間大學客座教授。出版個人著作《共和之父孫中山》等三十餘部,作品發表在《香港文學》、《人民文學》等百餘家刋物,入選眾多中外選集及教材。榮獲「冰心兒童文學獎」五次和英國劍橋國際名人傳記中心「文學藝術成就獎」等百餘獎項及「中國當代徐霞客」稱號。