徐青

河上肇

一、思想啟蒙與東亞進步思潮的覺醒

河上肇(一八七九—一九四六)生於日本山口縣,其學術生涯恰逢明治維新後社會劇烈轉型期。青年時期經歷的足尾銅山礦毒事件(一九〇一年)使他直面資本主義發展的陰暗面,這種對社會矛盾的敏銳觀察,成為其日後轉向馬克思主義的重要契機。在一九一七年出版的《貧乏物語》中,他尖銳指出:「終日勞動的貧民依舊貧窮,而從不勞動的富人卻奢侈」——這種對階級矛盾的揭示,比日本軍國主義全面崛起早了十餘年,具有先知般的警示意義。

一九二〇年代,其著作通過《貧乏物語》等中譯本傳入中國,影響了李大釗、陳獨秀等早期共產主義者。值得注意的是,一九三一年「九.一八」事變爆發時,河上肇已完成向馬克思主義的徹底轉變,其學說客觀上為中日兩國反法西斯力量提供了共同的理論武器。這種思想傳播的跨國性,在二〇二五年紀念反法西斯戰爭勝利八十周年之際更顯其歷史深意。

二、學術抗爭與軍國主義壓迫

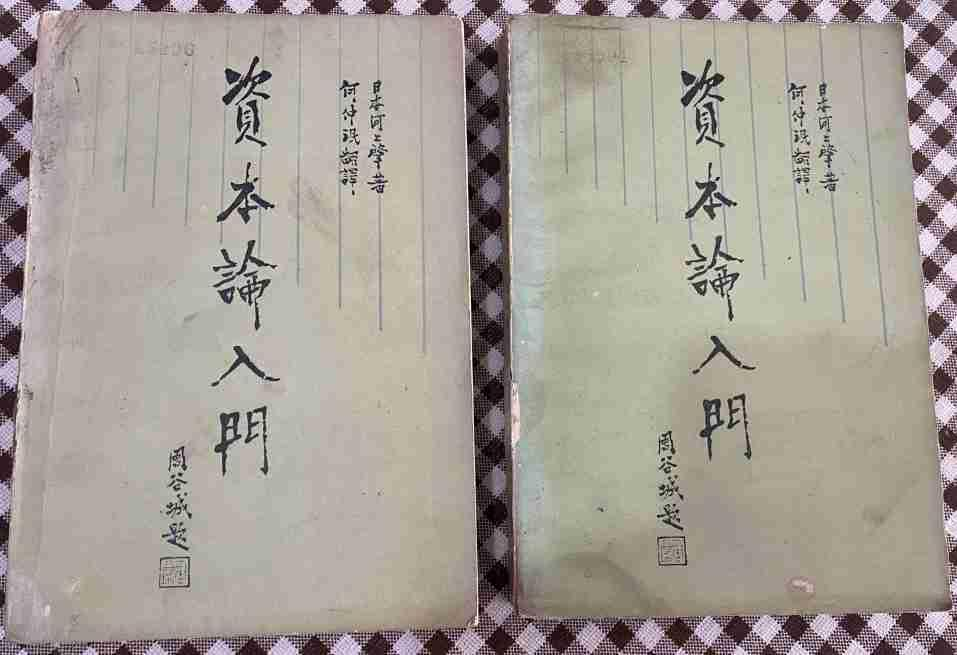

一九三二年河上肇加入日本共產黨時,日本已開始全面法西斯化。其主編的《社會問題研究》雜誌成為罕見的左翼思想陣地,但隨即遭到當局鎮壓。即便轉入地下期間,一直到一九三三年八月被捕,他仍堅持《資本論》研究,這種「用學術抵抗暴力」的姿態,與同期中國淪陷區知識份子的文化抗戰形成跨越國界的精神共鳴。

特別值得關注的是其一九三七年出獄後被迫轉向漢詩創作的經歷。他特別喜愛南宋政治家、愛國詩人陸游(一一二五—一二一〇)的詩歌,著有《陸放翁鑒賞》,自以「梅花耐寒」自喻,暗喻反戰立場。這種文藝抵抗策略,與日本國內少數反戰人士如作家宮本百合子等形成思想網路。當前日本學者研究發現,這些被壓制的思想資源,恰恰構成了戰後日本和平憲法的思想源流之一。

三、歷史鏡鑒與當代東亞和解

二〇二五年正值世界反法西斯戰爭勝利八十周年,全球掀起歷史反思新浪潮。三月廿九日,日本首相石破茂在硫磺島表示,將在戰後八十周年之際以個人名義發表特別聲明,強調「將歷史反思與未來展望相結合」。這一表態與習近平總書記二〇二二年一月一日在《求是》雜誌發表的關於「以史為鑒、開創未來」的重要講話形成呼應,體現了不同國家對歷史認知的共同關切。

歷史經驗表明,知識份子的思想抗爭具有持久價值。一九二五年五月一日,當墨索里尼已掌握政權時,義大利知識份子通過公開信譴責法西斯體制,連署者包括科學家、哲學家、作家和藝術家。他們捍衛法治、個人自由等現代社會基本原則,證明「抵抗不僅是可能的,更是必要的」。百年後的今天,面對法西斯思潮的重新抬頭,全球四百名知識份子連署發表《呼籲所有信仰民主的人們採取行動》宣言,其中包括日本前學術會議會長梶田隆章等知名學者。

法西斯主義的歷史教訓警示我們:其統治必然導致權力制衡的崩潰,通過暴力鎮壓反對派,操控媒體,最終阻礙社會進步。當前構建人類命運共同體之際,必須汲取這一歷史經驗,建立學術性的國際對話機制。在這方面,河上肇等知識份子的思想遺產給予我們深刻啟示:他的著作在一九二〇—三〇年代的中國傳播,培育了既理解馬克思主義又熟知日本國情的新一代革命者,這種知識份子的國際聯動至今仍具借鑒價值。

要培養知識份子在威權環境下的思想獨立性,教育至關重要。這需要各國歷史教育形成有益的互補關係。正如習近平總書記所強調的,「中國人民抗日戰爭勝利是中國人民同反法西斯同盟國以及各國人民並肩戰鬥的偉大勝利。」我們必須弘揚反法西斯鬥爭中形成的國際合作精神,警惕各種形式的極端主義思潮,共同維護世界和平發展的大局。

(本文圖片由作者提供)

徐青簡介:名古屋大學學術博士,復旦大學歷史系博士後,浙江理工大學外國語學院副教授,碩導,學術委員會委員。愛知大學客座研究員,早稻田大學訪問學者。擔任教育部全國研究生教育評估監測專家庫專家、浙江省翻譯協會理事。研究方向:國際文化關係學、日本語言文學。代表作:《近代日本におけるシャンハイ・イメージ――一九三一—一九四五》、《日本文化的另類視線》、《日本女作家宇野千代研究》、〈河上肇《資本論》翻譯和論爭〉等。