華純

松山戰役遺址。站在主峰上向東望去,當年敵我雙方隔江對峙的戰場狀況一目了然。

二〇一五年是一個特殊的年份。那年夏天,我突然接到兩份邀請函,一是世界華文文學聯盟邀請海外作家共赴雲南,沿著滇緬公路尋訪遠征軍抗戰遺址,緬懷抗戰先烈。一是國僑辦發函通知我上京參加「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利七十周年」紀念活動。

出發前,我從書櫥裏翻出一個信封,裏面有一沓整整齊齊、用複印紙裝訂的小冊子。驀然入目的寄件人姓名和位址,讓我想起一個戴著銀邊眼鏡、灰白頭髮下一副慈祥面容的老人。他是我的遠房親戚,按輩份我叫他「姨夫」。姨夫在一家公司工作到退休後,長年在基督教會裏負責主日禱告和神學訓導,成為受人尊敬的長老。有一天我好奇地問姨夫為何信仰耶穌,他講了一段很少披露過的親身經歷,那是他心底有所隱藏的最深的痛。

——不瞞你說,我在雲南戰場打過仗。一九四二年日本軍隊從緬甸越境入侵中國,首當其衝的就是無差別屠城。鬼子兵在騰沖等地殺戳百姓,燒毀民屋,散播鼠疫桿菌,犯下滔天罪行。滇西燃起了抗日烽火,軍民同仇敵愾,浴血奮戰。然而戰況的進展和殘酷性遠遠超出了想像。怒江以西的國土相續淪陷,中國遠征軍十萬大軍,因拉鋸戰在前線陣亡一萬多人。一九四二年五月,日軍直插遠征軍後方,佔領緬北重鎮臘戍,切斷了遠征軍主要補給線。杜聿明將軍不得不下令撤退,未曾料到,日軍又迅速佔領途中要經過的密支那。計畫倉促改變,第五軍及新編二十二師的三萬將士經人跡罕至的野人山,向雲南方向撤退。野人山位於中緬印接壤地帶,縱深二百多公里,平均海拔兩千六百米以上。熱帶氣候下的深山老林,遍地毒蛇、瘧蚊、螞蝗和出行的猛獸。彈盡糧絕的我軍在瘴氣彌漫的原始森林中舉履維艱,一到夜晚螞蝗和螞蟻就瘋狂爬上身來吸血,咬噬肌肉。不出兩個多月,精銳部隊死亡的屍體,成了一路上的白骨累累。二萬餘將士命歸黃泉。遠征軍殘部走出野人山時已淪落到人鬼難分的地步。倖存者不到三千,我就是其中的一人。

啊,怎一個慘字了得?我不禁驚叫。

姨夫臉上起了陰雲,他的心像是在滴血,難以抑制顫抖的嗓音。過了一會,才繼續說了下去。

我們這些死裏逃生的軍人,在盟軍的救助下被安全轉移到印度,重新編整並接受美國軍事裝備,準備反攻滇西。這時我聽說耶穌教能庇護人生,在人死亡後接引其靈魂進入西方淨土。因此我每天為犧牲的戰友禱告,祈求他們的靈魂進入天堂,不再有人間苦厄。

姨夫是從兩條腿的行走無力覺察到自己時日無多,他陸續在筆記本上寫下抗戰經歷,去教會做禮拜時分享給幾個人看,看的人多了,就有人幫他複印了五十份小冊子。姨夫便寄給我。

登上飛機,我在座位上半眯縫著眼,回想起雲南軍旅作家彭荊風送我一本滇西大戰紀實《揮戈落日》,其中提到:太平洋戰爭爆發後,日本人佔領東南亞,從仰光登陸,侵佔緬甸。緬甸是英國的殖民地,英國邀請中國派出十萬大軍入緬,幫助他們迎擊日軍。於是,中國成立了入緬遠征軍。由新任命的美軍司令官史迪威將軍擔任總指揮。史迪威匆匆到任,遠征軍入緬的時機出現偏差,導致日軍一路所向披靡。

讀姨夫的回憶錄,我的呼吸有點沉重,越過舷窗往下看去,雲南的山峰起伏連綿,猶如駱駝的峰背。機翼旋轉著馬達朝機場俯衝下去。

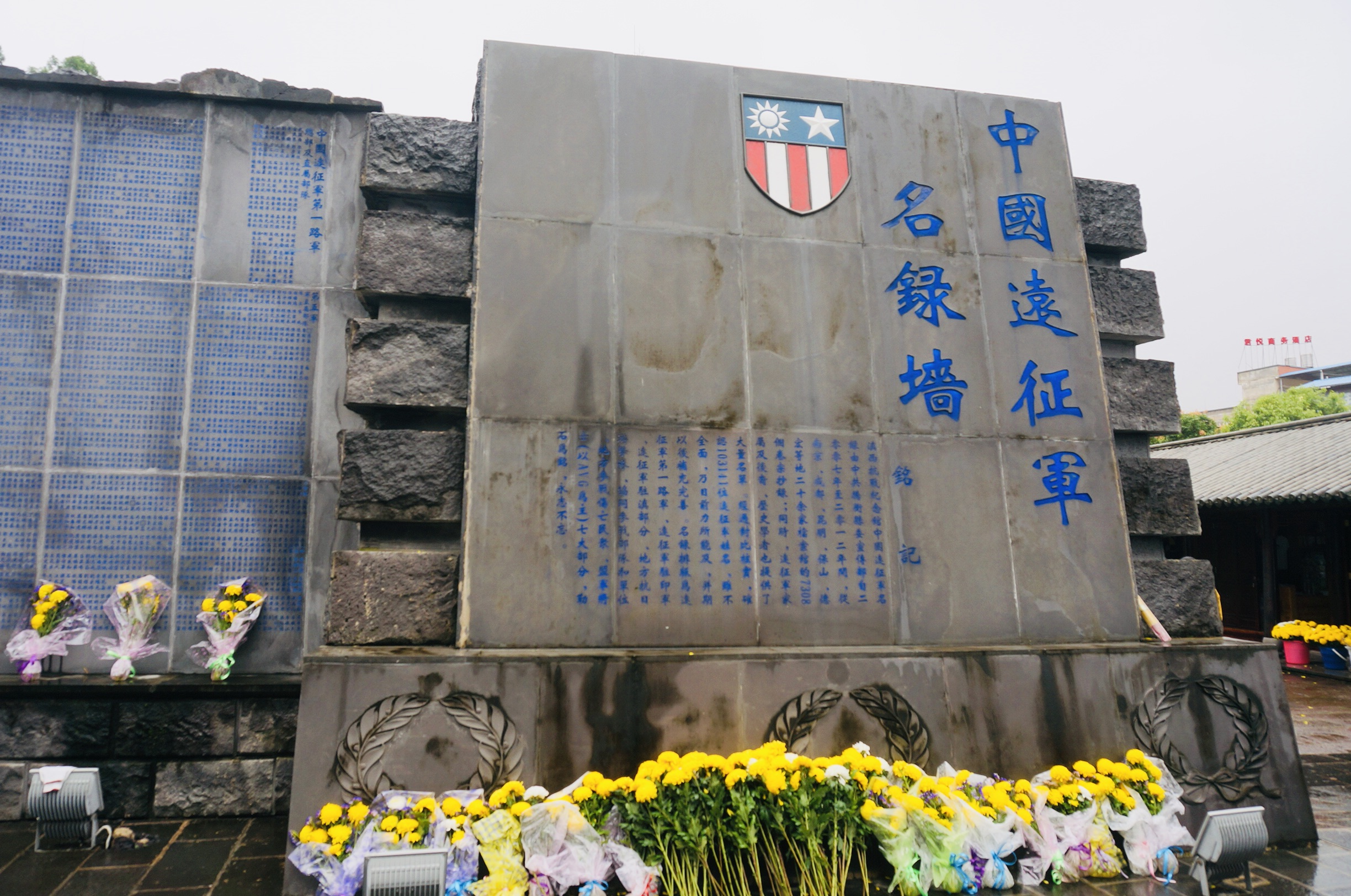

中國遠征軍名錄牆

到達騰沖的第二天,一輛大巴帶領幾十人去國殤墓園。導遊的聲音在耳畔響起:在您的腳下,是第二次世界大戰中的滇印緬主戰場。遠征軍、飛虎隊、史迪威公路、駝峰航線、松山大戰、焦土抗戰……這些驚天地泣鬼神的故事都發生在這裏。

一走進國殤墓園,恍如走進了七十年前那場與日軍展開的殊死血戰。

一九四四年五月,中國遠征軍第二十集團軍強渡怒江,向盤踞騰沖兩年之久的日軍發起反攻,至九月,收復抗戰以來的第一座城池——騰沖。一寸河山一寸血,遠征軍陣亡九千餘名,殲滅日軍六千名。以身殉國的將士,浩然正氣,蔚為國殤。墓園地安靜而肅穆,忠烈祠的台前有醒目石刻「碧血千秋」,為蔣中正所題。祠堂中央高懸孫中山先生畫像及「總理遺囑」,左右分佩國民黨黨旗和中華民國國旗。牆上鑲嵌抗日陣亡將士名錄碑,刻有為滇西反攻犧牲的烈士姓名。墓園依山而建,上千墓碑排列成整裝待發的陣列,象徵將士們雖死猶生。這裏是中國遠征軍抗日戰場最真實的紀念地。我們列隊肅立在紀念塔前,垂首默哀,銘記那段不容忘記的歷史。

有民間志願者和退伍老兵組織,從緬甸挖回部分遠征軍烈士的遺骸,安葬在國殤墓園。我和臺灣雜誌社社長林靜助先生四處尋找,卻無法辨認新入的墓碑。導遊說在滇西抗戰紀念館西側建了一座中國遠征軍名錄牆,全長一百二十九米,鐫刻一萬多名中國遠征軍將士的名字。並且該館向社會徵集申報材料,分期增加牆上的名錄。以此來迎接中國遠征軍將士歸隊,致敬英雄、告慰英靈!我知道,姨夫聽聞這樣的消息,看到我拍攝的影像,一定會得到精神上的慰藉。但是野人山上數萬將士的遺骸難以收回,讓人感到胸口壓著一塊石頭,很是難過。林社長道:數萬將士埋屍異域,平均年齡僅二十歲左右,令人痛惜不已……

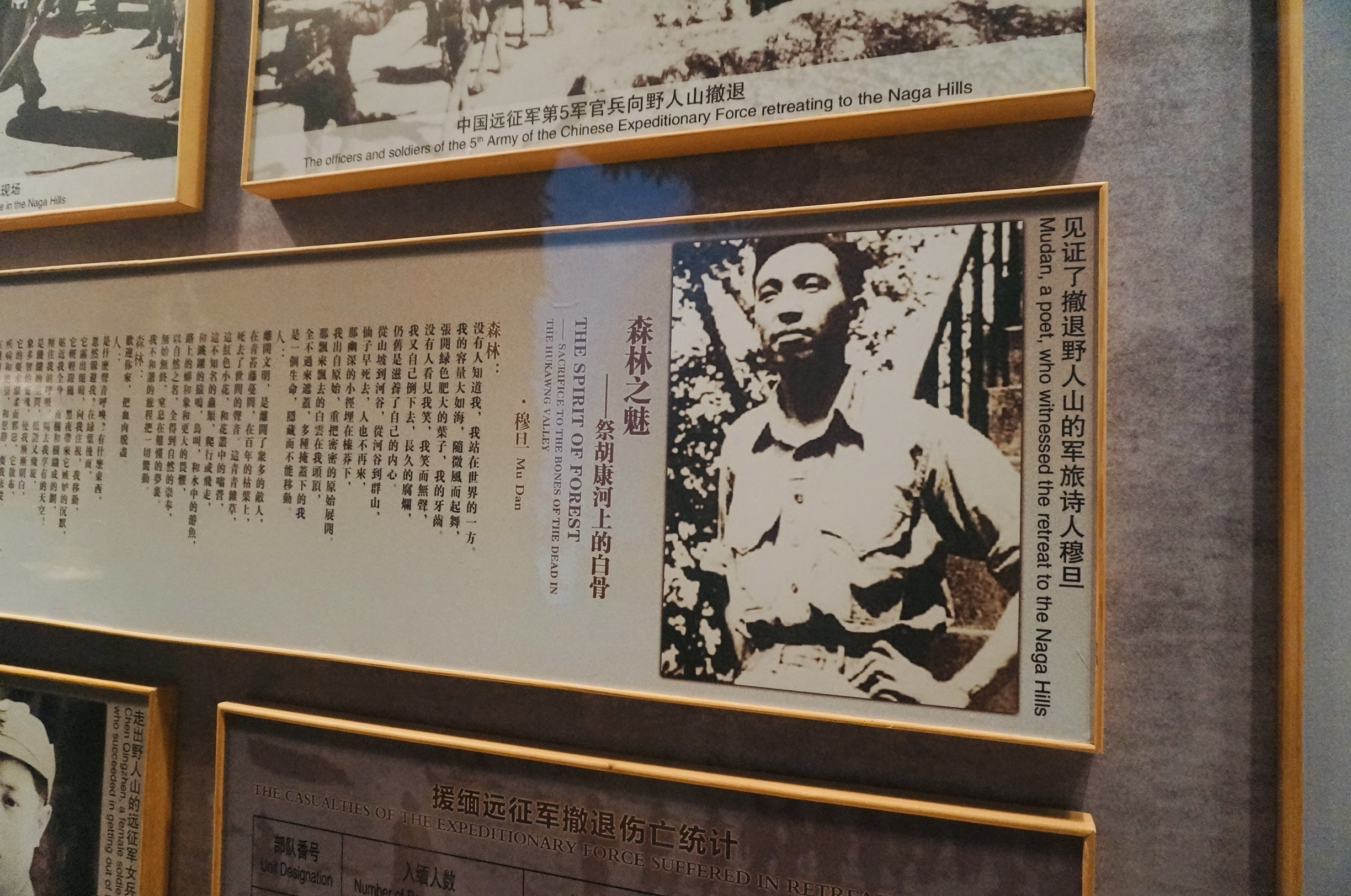

滇西抗戰紀念館裏,我遇見了詩人穆旦的一首詩:〈森林之魅——祭胡康河上的白骨〉(發表於一九四五年)。我流著眼淚一行行讀完,特此摘錄最後一節〈祭歌〉:

在陰暗的樹下,在急流的水邊,

逝去的六月和七月、在無人的山間、

你們的身體還掙扎著想要回返,

而無名的野花已在頭上開滿。

那刻骨的饑餓,那山洪的衝擊,

那毒虫的噬咬和痛楚的夜晚,

你們受不了要向人講述,

如今卻是欣欣的樹木把一切遺忘。

過去的是你們對死的抗爭,

你們死去為了要活的人們的生存,

那白熱的紛爭還沒有停止,

你們卻在森林的周期內,不再聽聞。

靜靜的,在那被遺忘的山坡上,

還下著密雨,還吹著細風,

沒有人知道歷史曾在此走過,

留下了英靈化入樹幹而滋生。

我讀完詩,喉頭也像姨夫那樣微微顫抖。我心裏明白了,野人山撤退對中國遠征軍來說,無疑是一場災難,一場噩夢。詩歌背後是一段深藏的戰爭創傷。

攝於滇西抗戰紀念館

穆旦,一九一八年出生于天津,原名查良錚,與金庸互為堂兄弟。一九三四年,十六歲的少年把「查」字拆為「木」與「旦」,開始用諧音「穆旦」作自己的筆名。一九四二年二月,穆旦在西南聯大讀書期間棄筆從戎,加入中國入緬遠征軍。他隨軍翻越野人山,經歷過生不如死的痛苦。杜聿明將軍從僅剩的兩粒止瀉藥裏拿出一粒救了生命垂危的穆旦。穆旦最終躲過一劫,走出了野人山。

詩人以滴血長詩對胡康河上(野人山)的三萬白骨祭奠,為千千萬萬抗日將士的不朽英靈寫下悲歌一曲。

在行程最後的目的地——松山戰役遺址,我登上了松山的制高點。向東望去,當年敵我雙方隔江對峙的戰場狀況一目了然。正是松山戰役的勝利,扭轉了滇西戰局的失利,拉開中國大反攻序幕。野人山一箭之仇,讓遠征軍戰鬥人員成為滇西反攻的中堅力量,終於一雪前恥。

這一路縈繞心間的感想良多。一千多公里的滇緬公路,是國之殤、民族痛史的血脈延伸。也是先烈用生命和意志鋪就的抗戰長廊。中日之間橫亙一條怒江,不時有浪花卷起漩渦,世界認出那是過去沒有癒合的創傷。滇西戰爭的親歷者——姨夫的「信仰」與「救贖」,更觸及普通士兵面對戰爭與死亡、信念與良知的個人掙扎。在抗日戰爭勝利七十周年之際,「中日不再戰」的和平理念已植入兩國人民血淚凝結的共識。這是國際社會的進步。願兩國人民以史為鑒,銘記和平誓約。唯有如此,才能照亮人類命運共同體的未來。

(本文圖片由作者提供)

華純簡介:日本華人作家、詩人。日本華文女作家協會名譽會長。日本華人文聯副主席、香港世界華文文學聯會常務理事、日本社團法人國際花道茶道交流協會理事。