木子

遠方有詩

二零一六年十一月二十日,我和前台灣靜宜大學朱國能教授在香港城市大學中餐廳晚餐,席間還有香港著名作家,文化評論家李默老師和其他幾個圈中文人。一開始,大家祇是閑話家常,說一些文學軼事。後來李默老師說起她和國學大師余光中教授之間「乾學生」之典故。朱國能教授說到他和恩師余光中教授的情誼和文學互動。他們幾個都是教書出身,說起話來眉飛色舞。余光中這個響噹噹的名字除了在我耳朵邊不斷震蕩之外,還引來鄰桌食客的目光。是啊!這樣頂尖級的文學大師在象牙塔食堂中,從白紙黑字的教科書中走到飯桌邊,任誰都會心生仰慕,為之傾心吧!

華文世界,又有誰不知道一代宗師——余光中教授呢?又有誰沒讀過〈鄉愁〉?前中國國務院總理溫家寶先生訪問美國在紐約會見華僑時,脫口而出援引了:「淺淺的海峽,國之大殤,鄉之深愁」。又有誰沒有在〈聽聽那冷雨〉淅瀝淅瀝淅瀝的雨聲中走入杏花春雨江南,跟隨安東尼奧尼的鏡頭搖過去又搖過來。我特別偏愛那首〈江湖上〉,這首在民國五十九年於丹佛書寫的詩,幾乎可以涵蓋人間所有的風霜雨露。摘錄如下:

……

一片大陸,算不算你的國?

一個島,算不算你的家?

一眨眼,算不算少年?

一輩子,算不算永遠?

答案啊答案 在茫茫的風裏

有日,我去友人家做客,在他的書櫃裏看到一本天下出版社的《余光中幽默文選》。也不管友人在一旁高談闊論,我則坐在一角享受著「余式幽默」,那真是妙趣橫生的文字,幾乎篇篇絕妙好辭,令人驚嘆連連、拍案叫絕。這樣幽默、詼諧的文字,除了錢鍾書先生,我是想不到第三個了。有一篇叫〈開你個大頭會〉,摘錄如下:

其實場內的枯坐久撐,也不是全然不可排遣的。萬物靜觀,皆成妙趣,觀人若能入妙,更饒奇趣。我終於發現,那位主席對自己的袖子有一種,應該是不自覺的,緊張心結,總覺得那袖口妨礙了他,所以每隔十分鐘左右,會忍不住突兀地把雙臂朝前猛一伸直,使手腕暫解長袖之束。那動作突發突收,敢說同事們都視而不見。我把這獨得之秘傳授給一位近鄰,倆人便興奮地等待,看究竟幾分鐘之後主席會再發作一次。那近鄰觀出了癮來,精神陡增,以後竟然迫不及待,祇等下一次開會快來。

先生肯定是個可愛的、有生活趣味的人,一個智者才會把生活中的瑣碎寫得如此妙趣橫生。後來,我也沿用這種「余式開會觀人法」獨樂樂地開了很多次大頭會。

二零一六年十一月二十三日,我懷著見賢思齊的渴望,請求朱國能教授引路,在他回台灣時,安排我拜見余光中教授。朱老師二話沒說地答應了。其後,我才知道本來他準備二十三號回香港,為了這次拜訪改動並延後了時間。其間,因為朱老師找不到電話號碼,還麻煩到在深圳隱居的前香港中文大學黃維樑教授。

緣子有福

二零一六年十二月二十七日下午三時,我跟隨恩師朱國能教授前往台灣高雄探訪文學大師余光中教授。朱老師說,那時先生已不見客,平時祇會會老朋友,陪陪家裏人。先生家住在高雄愛河附近一幢巧克力顔色的大厦裏。去時,門口登記處已有我們的名字,我拿香港駕駛證做了抵押換了電梯鑰匙上樓。順手在腦中畫了一幅圖:巧克力房子邊有個皇家衛兵式的巧克力門衛,戴著高高的帽子守護著先生。現在,我知道為何巧克力的味覺想像會如此濃郁和清晰,也知道自己的白日夢在遠去的風景中,成了記憶那端的甜蜜回憶。

那天,他們說了很多文壇趣事和兩岸三地文化比較。他們的話風趣幽默、引經據典,簡直是一堂寶貴的文史課。我在一旁雖然祇有聽的份,但卻感到幸福無比。朱老師把《亞洲周刊》上刊有先生的文章請他過目,先生打趣地說:「那時後生好多。」說的是廣東話,先生究竟是時時念著香港的。

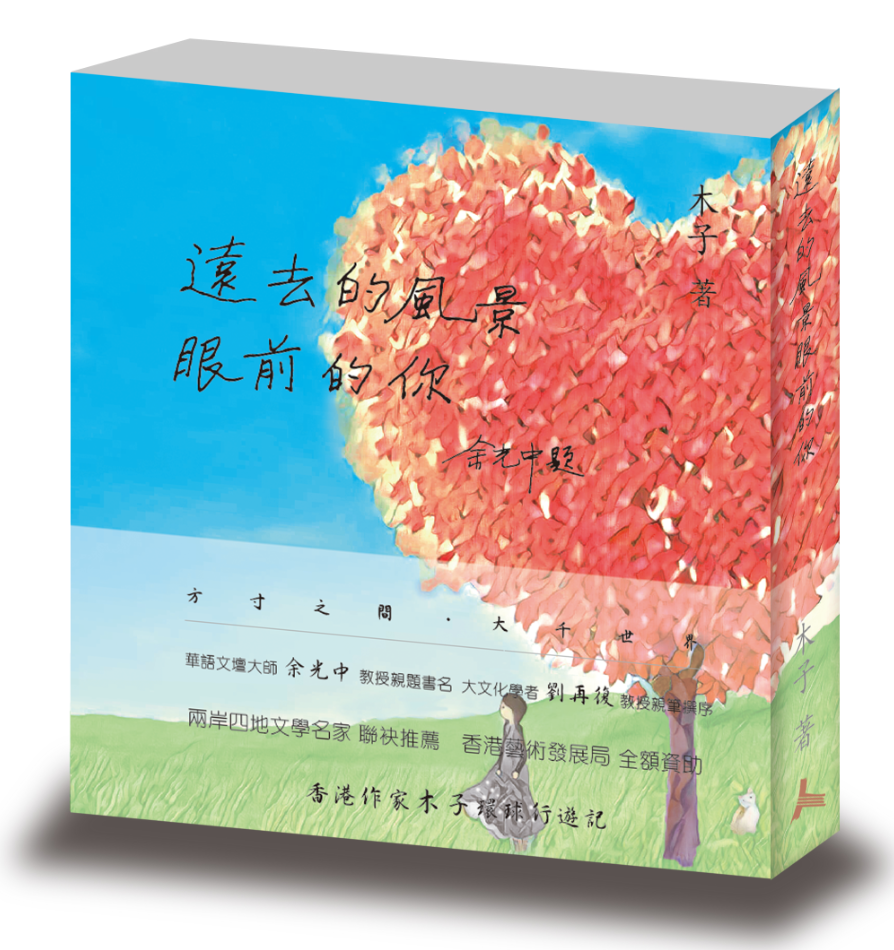

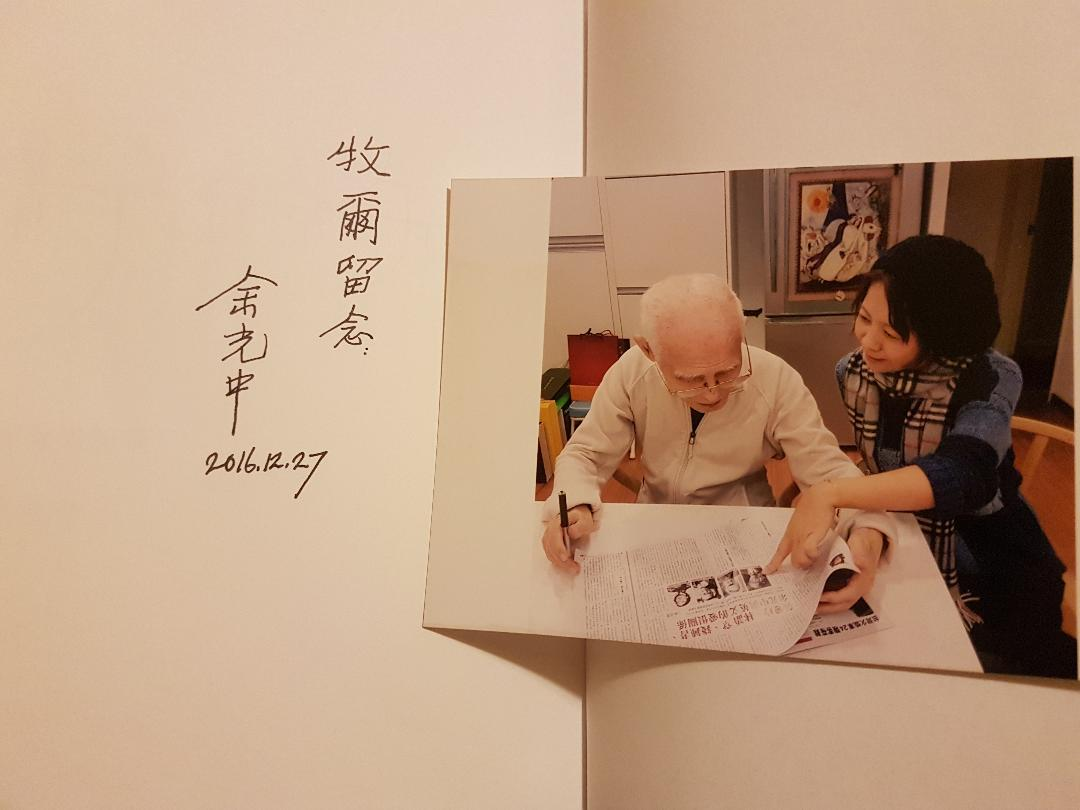

我們在寬大的工作檯邊一起讀詩,一句一句的,用手指著,認真地讀。先生領讀,我們跟著,陽光斜斜在白色的桌子上放慢了腳步,詩的聲音在時空中開著燦爛的花。在那張木桌子上,先生一筆一畫為我的散文集《遠去的風景眼前的你》題寫書名。我從小讀先生的詩,仰望先生多年,而這一刻,在真實的時間裏,坐在先生身邊,看著黑色的筆墨劃過白色的紙頭,一筆一畫都是先生的關愛。先生對晚輩的提攜是那麼的真摯、熱誠、毫不做作、沒有絲毫大師的架子,我為之感動,並將這份甜蜜的愛護小心存於心間。

席間有風,先生冷了,我扶他走回臥室拿外套,幫他披上。他的手好細、身體有點輕。我莫名心疼,小心翼翼怕弄傷了他。那天,先生和師母病未痊愈,都有點咳嗽,我把自己已經吃了一點的八仙果雙手遞上。先生不嫌棄,打開就吃,一邊說這個好,一邊吩咐師母把他的新書《粉絲和知音》送給我們。我陪師母去樓上書房拿書,師母說書房是重地。說的是上海話,因為同說上海話,我和師母就多了一份他鄉遇故人的親近。

先生的書房,四面墻,天連地的書櫃一字排開。地上也堆著密密麻麻的書。那天陽光燦爛,窗前的書桌上,攤開著寫了一半的手稿。手稿上是先生工工整整的字,沒有任何修改的痕跡,水墨的顔色,一幅精緻的畫。窗外有風,窗前有花,陽光下書桌上的小花搖頭晃腦,讀詩的樣子。先生家中的書房和我在媒體照片上看到先生在各家大學的「書災」情况很不一樣,書房被整理得乾乾淨淨、整整齊齊。師母說,先生還是每天有計劃的寫作,說要自己選編詩稿。

有一幅畫,掛在工作檯一邊的牆上。麥穗上的大月亮。天空是深藍色的,金色的麥穗上有著比例並不協調的圓月,突兀的大、明晃晃的閃,撕下又被貼上去的感覺。先生用月亮作為意象的詩並不少見,且多以圓月帶出對故國家鄉的思念,不知是否和此畫有關。我忍住沒問,不敢打斷老師的談話。先生正在逐本簽名,寫下留念。現在再看留念兩字,傷感至極。

我的視線被冰箱上的另一幅畫吸引。穿著白色婚紗的女子輕搖小扇,紫紅色禮服的新郎吻著新娘,而他們正斜斜地坐在一隻肥大得像公雞一樣的尖嘴鳥身上。這是畫出來的詩,跳躍和魔幻的筆,江湖風浪在冰箱上演繹著〈蓮的聯想〉。之後,摺扇作為意象,被我寫成微型小說〈扇子〉收入在小說集《開到荼蘼》中。而這隻似鳥似雞的飛禽,也一直在我的腦海中翱翔。初時以為是杜鵑,先生在〈夜讀東坡〉用杜鵑鳥鳴帶出離別故國的傷感。後來再想,鄉愁詩和這幅掛在冰箱上的畫出現的時間和情感都不吻合。時至一年後此時,說來也不得不相信一些巧合,我的一位師兄在香港中央圖書館做學問,偶爾看到《今日世界》五五五期中先生寫的〈花鳥〉,這篇寫於一九七七年五月又被師兄拍下傳出來的散文,破解了我的疑惑,原來是尖嘴的鸚鵡,靈性、聰明而又善解人意。

我們送給先生的禮物是中國茶葉、香港點心和一個充滿書卷氣,叫做杯緣子的人偶。那個杯緣子本是用來壓泡面紙的日用品,被做成端莊文雅的模樣。我知道可以這樣面對面親近大師的機緣並不多,如果用另一種方式存在著,寄居在杯緣子中的自己,坐在書堆上陪先生寫作,成為先生的入室弟子,那就太美好了。我因為常看先生的文章,知道先生是極有趣之人,才大著膽子把這樣可愛的禮物送給先生,也知道先生一定會喜歡。果然如此,先生收到,很驚喜,開懷地笑。杯緣子就是一輩子的緣。緣子有福,一直陪伴著先生。

方寸之心

二零一七年十月,我住在高雄愛河邊的一家小酒店裏。那個城市有著一分慵懶和安靜,和香港的緊張、忙碌完全不同。台灣是我一累就想跑去透氣的地方。有著莫名的親近。我對先生和師母的感情就是這樣,自然而然想去親近,總覺得家中有老人住在那座巧克力房子中,到了台灣就想去看望他們。先生寫過:「世界上高級的人很多,有趣的人也很多,又高級又有趣的人卻少之又少。高級的人使人尊敬,有趣的人使人喜歡,又高級又有趣的人,使人敬而不畏,親而不狎,交接愈久,芬芳愈醇。」先生和師母就是那種又高級又有趣的人。我打了電話給師母,是他們的女兒余小姐聽的,我留了口訊問十月八號是否方便拜見。次日再打去,師母接的,聲音輕柔,聽得出言語中的歡喜,說:「歡迎歡迎!」

再次相見時,十個月前的那個巧克力門衛,已認出了我的駕駛證。而客廳中的先生變得更瘦了,但感覺比十個月前精神。這次因為是單獨拜見,所以客廳裏祇有先生、師母和我。我把自己的小說《開到荼蘼》呈送給先生,告訴先生,是他的「乾學生」李默老師寫的序。先生的記憶力驚人的好,說話不急不徐、條理分明,念叨起舊時情,如數家珍,說著一個個香港文人的名字。這些人中有的我認得、有的仰慕已久、有的如雷貫耳,先生說都是舊識。有時先生說錯了名字或者記錯了時間、事件,師母就在一邊糾正。有時先生言語中稍許激烈,師母就一句話輕輕帶過。師母婉約如蘭,氣質高貴,被先生稱為「敏感的動物和精緻的靈魂。」張曉風的〈護井人〉寫的是余師母,早幾年看過。機緣下,和師母通過幾次電話,面對面相談,才知道「護井人」的稱謂對師母是最恰當不過了。我眼中的師母就是那個為先生在江湖上護航的天使,溫柔善良、機智聰穎。

先生是那種平易近人、親切和藹、不端架子的學者,對我這個徒孫輩的學生像家中小孩一樣呵護。那個長長的下午,我們在一起喝了很多茶,說了很多話。 兩位老人說起從電視上看到的一些香港新聞,問及香港近况、政府的措施、民眾的想法、兩岸之間的交流、討論的空間等,他對香港的關愛表露無遺,先生再三說,在香港的日子,是他一生中最安定最自在的時期,「生命的棋子落到一個最靜觀的位置。」那段時間也是先生創作的高峰期。

先生七、八十年代在香港中文大學任教,期間他創作了大量膾炙人口的香港地景文學名作。我因為工作和愛好,拜讀了不少。寫大埔的有〈船灣堤上望中大〉、〈不忍開燈的緣故〉,寫飛鵝山的有〈飛鵝山頂〉,寫沙田的有〈沙田之秋〉、〈沙田山居〉等等。其中寫中大生活的〈牛蛙記〉,我看時覺得有趣。請教先生,先生繪聲繪色地現場解說了一次,我更覺得先生是「一個敏銳的心靈,在精神飽滿生趣洋溢的自然流露」。後來,我在朱老師的珍藏照片中見到一九七七年的先生。朱老師、蔣芸老師和英姿颯爽的先生,在香港粉嶺浸會園文學生活營地前的留影。關於合影中那件帥氣十足的衣服,我請教了一位時髦的師姐。她說那是七十年代文青非常愛穿的記者服,前面的大口袋用來放筆和速記本的。

我想,先生對我,正如當時對一個中學生所舉辦的文藝活動一樣,祇要和文化有關的事和人,祇要他能力所能及,他都會鼎力支持。先生的深情和至誠,時時可見。在這個溫暖的午後,「我也是香港人」這句話,先生前後講了好幾次。先生記得我是教科書編輯,說這是一份神聖的職業。鼓勵我好好工作、認真創作。先生和我一起討論台灣和香港教科書面臨的問題。他再三強調:「如果把文言拋掉不用,我們就會變成沒有記憶的民族,也將成為歷史的千古罪人。」先生博古通今,這些嚴肅的話題,在他的帶動下變得風趣而不沉悶。這樣的閒話家常,讓人舒服、輕鬆,又從中得到意想不到的領悟、筆墨不能言傳的收穫。

中文大學的宿舍、吐露港的風情、荷李活道上的玉石店,香港的點滴都是先生記憶。之後,因為師母的玉石收藏快要展出了,話題又從文學聊到了玉石和瓷器。兩位老人還介紹了幾部電視劇給我看,說都是一些很認真的作品,他們每天吃完飯就會看一集。 讓我有空也看看。

二零一七年十月八日,我和余光中教授、師母在余宅合影。那天先生精神很好,拍照時還舉起大拇指,笑著對我說:「給你一個讚。」我兩點去,六點離開。兩位老人和我足足聊天四小時,臨別已黃昏,師母扶著先生,先生拄著拐杖,送我到電梯口。說謝謝我去看他們,還囑我下次再去。電梯門開,我和先生永遠分別在時空之外。不以善小而不為,先生對晚輩的關愛點滴可見,回想起來,依然感動。我雖涓小如溪,有緣匯流於大河,帶著巧克力的甜蜜在愛河邊,在《太陽點名》的高雄,在時空之內,永遠永遠地記念。

遠去的風景眼前的你

二零一七年十二月十四日,一代宗師余光中先生逝世。消息傳來,錐心之痛久久不能平息。十月拜見,先生雖年事已高,但席間談笑風趣,精神也見爽朗,沒想到一別之後已是天上人間。

悼文寫得極慢,寫寫、停停、想想。人和事皆有因緣,我有緣一年中兩次拜見師公,親耳聆聽教誨是福份。先生如此大師級的人物,對徒孫輩肯花一個下午的時間教導,和那些曾經參加文學生活營的中學生,以及所有我知道或者不知道受教、追隨先生的學生一樣,先生對學生和晚輩關愛、對文化和教育的熱誠,毫不計較的付出,都源自先生的赤誠之心。

先生的「五采筆」早已出神入化,不用我說。而我想記錄的,是我眼中的一代宗師溫文儒雅,待人以真、以誠、以善良。方寸之心,如海納百川。讓我感謝所有遇到。雖不能再見,但那留在電梯外的笑臉、留在照片上的讚、留在耳邊的教導,還有那縷斜斜照在工作檯上的光影,我都記得。風景遠去,祇要想起,都會記得。「人生有許多事情,正如船後的波紋,總是過後才覺得美的」。

我用怎樣的書寫

才能解我的哀傷

我用怎樣的眼淚

才能祭我的情思

答案啊答案

在茫茫的風裏

(本文圖片由作者提供)

木子簡介:木子小姐(本名李俊),作家、詩人、文學評論人、出版人、教科書總編輯。任職共享教育慈善基金會總幹事兼副會長、香港看漢教育集團總編輯兼項目總監。以職業出版人身份出版各類教材和教學電視超過一百五十多部,文哲類書籍三十多本。以策劃人身份,組織校界各項文化教育比賽超過十年。著有散文集《遠去的風景眼前的你》,小說集《開到荼蘼》、《秋以為期》,漢英翻譯詩集《木子短詩集》,詩電影集《完美旅程》等。