江 揚

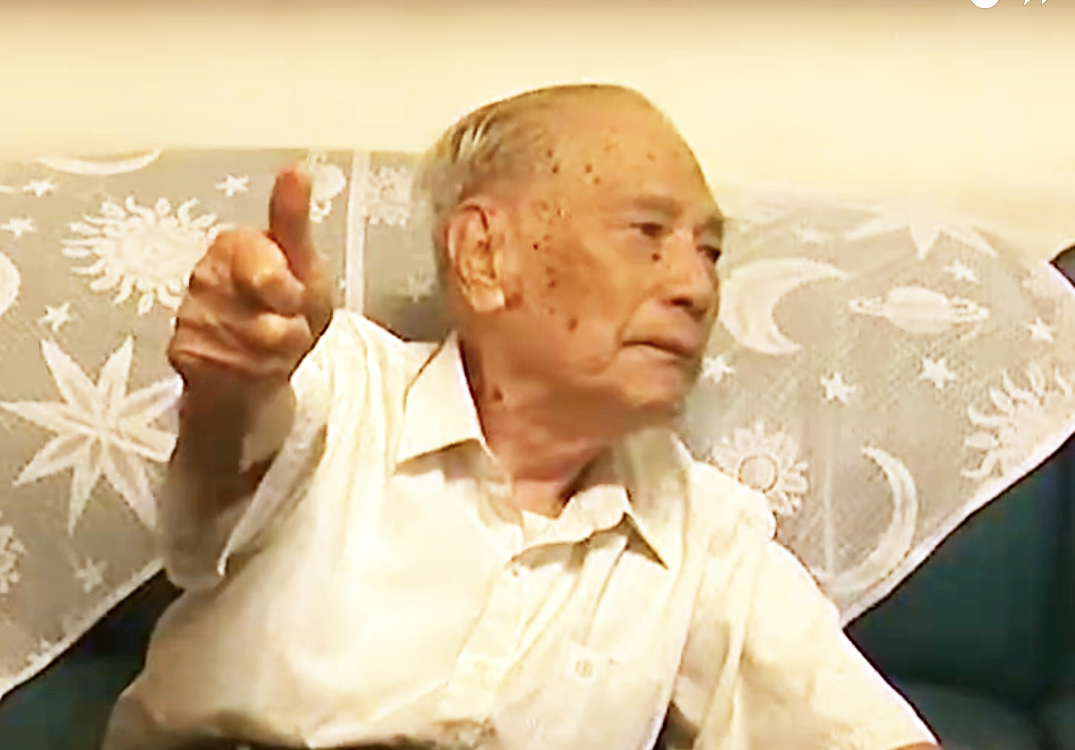

老,是文化人對年長者的尊稱。我稱曾敏之先生為曾老,更是滿含對這位在海內外享有盛譽的作家、詩人、報人,以及學者、教育家、社會活動家的特殊敬意。

曾老生活在一個風雲激盪的年代,他有著關心祖國和民族命運的情懷與責任感。抗日戰爭期間,作為戰地記者的曾老深入前線,報道中國軍民奮勇抗戰的偉大事跡和精神風采。

一九四六年四月,國共兩黨第一次召開政治協商會議,商討共同建國的綱領時,曾老專程去重慶兩次採訪中共領導人周恩來,撰寫出報告文學《十年談判老了周恩來》。這是周恩來第一次接受中國記者的採訪,成為中國新聞記者中第一個用大量翔實的材料,述評貫穿抗戰前後國共和平談判的真相和經驗,用文字媒介向世人首次披露作為偉大政治家周恩來的革命生涯和哲人風範。這條獨家新聞在當時產生了很大的轟動效應。

後來,因為報道周恩來十年談判、聞一多遇刺事件和支持重慶學生反抗國民黨統治,曾老遭到國民黨當局拘捕。經過多方全力營救才得以脫險。

新中國成立後,曾老繼續在新聞領域發揮巨大作用。他曾任香港《大公報》、香港《文匯報》、中國新聞社駐廣州聯合辦事處主任。反右鬥爭開始,曾老為記者仗義執言,也被牽涉其中。後來很快獲得平反,調到廣東省作家協會搞評論。當暨南大學恢復時,他被調到暨大中文系任現代文學教研室和寫作教研室主任。

一九七八年的冬天,曾老被委派赴香港任《文匯報》副總編輯、代總編輯,撰寫了大量雜文和社論,對於香港和內地的社會建設提出了許多前瞻性的意見。曾老致力於香港和世界華文文學事業的發展,推動香港文壇與內地文學界的互動,為香港順利回歸祖國從文化層面做出了獨特的貢獻。

在曾老的努力下,香港作家聯會於一九八八年成立,他前後擔任了四屆會長。又創立了世界華文文學聯會。改革開放初期,他利用在香港工作的便利條件,撰寫海外文情報告,率先向內地介紹港澳台和海外華文文學。在曾老擔任暨南大學中文系客座教授時,組建港台文學研究室,協助搜集研究資料,成為世界華文文學學科建設當之無愧的先行者。

記得那是一九九五年,我在香港文匯報任職高級記者,負責採訪香港特別行政區籌備委員會預備委員會。為了保證一九九七年香港的平穩過渡,第八屆全國人民代表大會設立了香港特別行政區籌備委員會機構,著手進行各項有關準備工作,它標誌著中國政府對香港恢復行使主權工作進入具體落實階段。

預委會下屬政務、經濟、法律、文化、社會及保安五個專題小組,其中政務小組幾乎每月都在北京港澳中心開會,我也往返於京港兩地。白天採訪,夜晚寫稿,常常編輯等著排版,寫一張紙拿走一張,兩千字的稿子一氣呵成,連再看一遍的時間都沒有,更別説去做修改。

有一天報社總編對我說,你去採訪曾敏之老總吧,他有一個文學活動。聽到「文學」兩個字,我有一種久違的興奮。自從進入香港媒體,那種能使一個生命得到別人難以察覺的感動,那種替代著很多生命進行了自己所無法完成的優美抒情——文學,似乎離我越來越遠。

在北角的一個餐廳裏,香港作家聯會僻處一隅,牆上掛著活動主題的橫幅。曾老對他曾經工作過的報社記者前來採訪顯得格外高興,仔細向我介紹香港作聯「以文會友」、致力於推動香港文學事業發展和海內外文學交流的宗旨。他希望我多參加多報道香港作家聯會的活動。

會上,曾老對文學的真誠,「用文學的方式表達香港的人文關懷和情感」,對作家「有所為、有所不為,是保持自我人格與自由的表現」的講話,給我留下深刻的印象。

後來只要作聯有活動,曾老都通知我去參加,還主動介紹我加入香港作家聯會,說不會有我已經是廣東省作家協會會員的雙重身份問題。一九九五年我加入了香港作家聯會。

當我的散文集《留住那晚的星星》準備出版時,我將厚厚的書稿送到曾老的家,期待他能為我寫序。曾老爽快地說:「你發表的散文我基本都讀過,觀察敏銳,文采燦然。」我急忙問道:「您答應寫了?」曾老點了點頭說:「答應啦」。後來,曾老為我作序的題目就是這八個字。

曾老寫的序,由鋼筆書寫,一字一句,工整有力。其中修改部分還是用膠水把改過的紙一頁一頁黏貼起來,長長的像手卷一樣。看得我淚水忍不住跌落下來,浸濕了紙,也浸濕了序。在香港和內地都聲名顯赫的曾老,卻把我這小字輩的書放在心上,那年他九十五歲 。

二〇一三年的夏天,我與楊芳菲結伴去廣州看望曾老。原打算請曾老出去一起吃飯。曾老卻說腿腳行走不方便,就在家裏吃。他讓保姆燒了一條魚,蒸了肉餅,炒了青菜。接著還開了一瓶紅酒,說是潘耀明先生來看他時送給他的。曾老笑說自己喜歡喝酒,每天都要飲上幾杯。他不斷地舉杯,我們就不停地喝。喝到興致高時,曾老感嘆道「香港是一個典型的商都,重商輕文在所難免。散文又屬於曲高和寡,與紅塵功利相距甚遠。如何提高散文的接受度,成為我們文化人對充實香港文化生態的一種期盼。」這種期盼不知承載了曾老多少年的夢想?

曾老說自己每天都在寫文章。看他這勁頭哪裏像年過九旬的老人?滿滿的精氣神。轉頭曾老就對我說:「你要多寫,一天至少得寫五百字」。

不久,我突然接到曾老從廣州家裏打來的電話,他說剛剛讀完我在香港文匯報上發表的散文《一個神話的誕生》,「文字穿透表象,給人一種特別的親切感」。曾老的話像一股暖流,迅速流遍我的全身。從來沒有一位文學長輩這樣關注我,如此鼓勵我。常常我剛發表的文章自己還沒有看到,曾老的電話就已經打過來了。他不改老報人的習慣,堅持每天讀報看書 。

二〇一四年十一月底,我接到周勵的電話,告訴我「曾老入了醫院,還說他的大限到了」。我趕忙打電話到曾老的家中,電話卻無人接聽。直到我出發去福建採風的前一天再打電話時,話筒那邊竟然傳來曾老沙啞的聲音。我說:「曾老,我現在就來看您。」曾老卻急促、艱難而又聲嘶力竭地說:「江揚啊,你別來啦!別來啦……」

放下電話,我即刻開車奔去曾老的家。進門就看到曾老憔悴地坐在沙發裏,瘦骨嶙峋的模樣已大不如從前。曾老說話慢而輕,顯得有些吃力:「醫生說我大毛病沒有,小毛病一大堆,不要緊的」。接著,曾老還不忘問我:「最近有沒有新作?你要繼續寫,不能停筆。」曾經縱橫新聞和文學數十年,見證採訪過諸多重大歷史事件的曾老,或許因為我也是記者出身,便對我有了一份同行長輩的期待與關愛。

坐了十幾分鐘,我不忍心讓曾老多耗神就告辭了。離開後,心裏有一種隱隱的悲涼,但卻仍然抱有信心,因為曾老的思維一如既往地清晰而靈敏。我總希望像他說的那樣「不要緊」。

可是,不到一個月的時間,曾老真的走了。我再也看不到手機上來自廣州熟悉的他的電話號碼,聽不到他對我作品發表的祝賀和鼓勵我堅持寫作的蒼老聲音。此時,感到我創作中有一塊地方陡然空了,一片虛無,連平時相處那種父輩特有的親切氣息也了無蹤跡。

然而,曾老那爽朗的笑聲,殷切的眼神,中肯的話語,已在我的腦海裏駐足。他的智慧和人格魅力,都成為我記憶中的一部分。每當想起他,就會感到一種溫暖的力量,激勵我不斷寫作。

永遠懷念曾老!

(文章首發於香港《文綜》二〇二五年三月號)

(本文圖片為資料圖片)

江揚簡介:中國作家協會會員,曾任香港《文匯報》首席記者。