張燕珠

今年六月已規劃好了秋色十月的上海會議之旅,這是平生第一次秋天外遊,自然引頸以待。出發前一星期,又不忘瀏覽氣象台預告,上海氣溫將會降至十七度,最高也是二十五度。看來天氣怡人,備好長袖薄裝、外套,來一趟微風送爽的旅程吧。

上海魯迅紀念館是此行的焦點之一,按導航的指示,繞過虹口足球場不消十分鐘就會到達。可是,我們一直在圓型球場的外圍不斷繞著圈子,仿如走進沒有邊界的圓形世界,導航早已顯示到達了目的地了。怎麼找也找不到離開足球場的出口,又看不到魯迅公園的入口。在三十二度的高溫下,拿著早已脫下來的外套、圍巾,摸索於出口和入口之間,汗水在預料之外,藍天、綠蔭在場外。我們忽然醒悟了!我們在二樓繞圈子,出口和入口都在地面,重點是要找到樓梯下行。有樓梯就會有出路。高温,估算不到;導航,難以捉摸。預備得太多了,也不代表萬無一失啊!

看到入口處,也不確定是否就是紀念館的所在地,眺望「朝花夕拾 百年福事」的牌匾,定睛細看,是文創市集——第二屆魯迅文創市集。市集裏買的東西跟魯迅、文學、書籍沒有關係,都是生活日用品、零食、小玩意兒的攤檔。大家早已習以為常!然而,「朝花夕拾」仍然引人想望,魯迅昂然向前的紙製身影,自然是「打卡」的招牌!

在魯迅公園走了一圈,沿途是兒童遊樂區、老人下棋區,似是一般的市內休憩公園。一排排的公園長椅子,早已給各方長者佔據一方,閒聊的,呆坐的,納涼的,都是一道公園風景。心想:這樣平凡不過的公園,為什麼要由虹口公園改為「魯迅公園」?莫非是為上海魯迅紀念館創造更大的魅力?

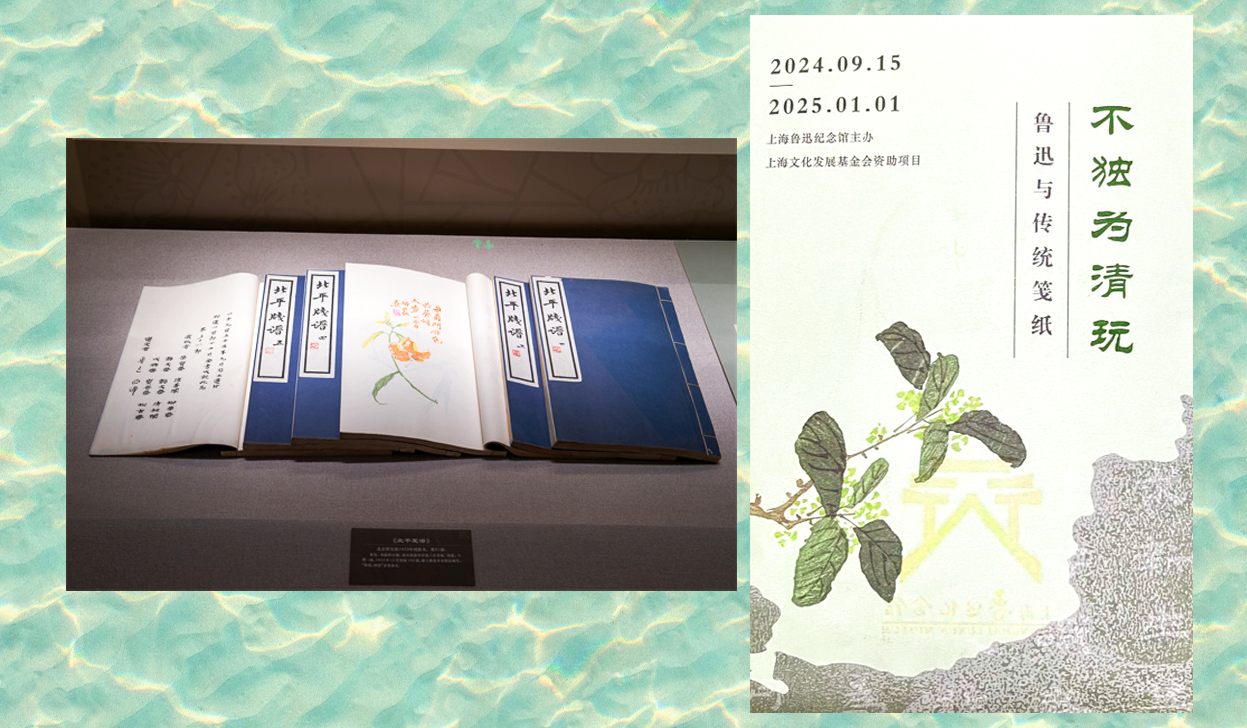

想著想著,已來到青瓦白牆的紀念館,魯迅雕像巍然屹立在大門口的前方,魯迅仿如走進人群之中。「魯迅紀念館」——柔韌的題字,訴說著這座新中國成立以後第一座人物類紀念館的恬靜時光。在門口右方有巨大的淡綠展覽板,寫上「不獨為清玩——魯迅與傳統箋紙」,就是今期專題展覽展的主題。看到「清玩」二字,彷彿來了一陣清涼溫感!箋紙,也稱信箋、詩箋、畫箋、花箋、彩箋,是專指以傳統的雕版印刷方法,在宣紙上印以精美、淺淡的圖飾,作為文人雅士傳抄詩作或書札往來的紙張。單看其別稱,清遠香溢,信、詩、畫、花、彩,一一俱備。文人的藝術收藏是常有之事,但魯迅與傳統藝術的清雅之玩,怎不使人感到新奇呢?在文字以外,想像魯迅在箋紙上的拓荒,更能立體呈現出他的生命道路。

據展覽場刊所載,魯迅跟鄭振鐸合編了《北平箋譜》、翻刻《十竹齋箋譜》等,保護了三百餘幅木刻套印彩箋的珍寶,「實不獨為文房清玩,亦中國木刻史上之一大紀念耳」。「清玩」,意指供賞玩的文雅物品,書畫、金石、盆景等,不區一格。箋譜的編印,可追溯到唐代的「薛濤箋」。薛濤箋相傳是由「浣花溪的水、木芙蓉的皮,芙蓉花的汁」製作而成,故又名浣花箋,問世以後,深得文人雅士的喜愛。明代版畫和木版印刷技藝空前發展,為彩箋作出重大的貢獻,具代表性的箋譜有《蘿軒變古箋譜》和《十竹齋箋譜》。清代的箋紙,更發展為箋紙業,箋鋪和自印信箋,蔚然成風。到了民國時期,箋紙跟人文書信、畫作促成了箋紙的另一個高峰。

民國時期,魯迅關注到不少文人畫家喜愛製作箋紙,也有感箋紙業步向式微,遂萌生收集箋紙、木刻的念頭,並得到鄭振鐸的和應。一九三三年十二月出版了《北平箋譜》線裝,六冊一函,輯錄木刻套印彩箋三百餘幅,內收人物、山水、花果等箋紙,當中包括當時畫壇大家的畫箋,如陳師曾、吳待秋、齊白石、陳半丁、王振聲等人。沿著展覽陳列路線走著,展出了輯印《北平箋譜》的畫稿,一幅幅名家的淡雅箋紙,躍入眼簾。我感興趣的是花果箋展品,二至四幅不等,應是當時的時尚。陳師曾的畫作寫實,花葉相連又分明。淡黃花蕊在蒼綠枝葉上屹立不動、微黃花朵在枝葉後面迎風而上、幽紫繁花獨立於葉子以外、嫩粉繁花跟枝葉各處一方,無不是春日花卉風景。陳師曾名衡恪,為陳寅恪的兄長,是畫壇大家,被梁啓超稱為「現代美術界具有藝術天才、高人格、不朽價值的第一人」。陳半丁的畫作有點抽象,花果構圖佔了箋紙八成的位置,加上紅色題字。深淺粉紅花瓣大塊大塊地墜落、藍燈小花朵跟粉色花朵互相輝映、大片大片青葉跟洋蔥形態的果實各自成熟、含苞待放的蓮花植立於蓮葉之上,好不叫人神往!陳半丁名年,是北京畫院創始人之,與陳師曾並稱「二陳」。王振聲的畫作則採用截取方式,或是花葉分開展現,或是加插了一些物品或果實,難以形容。

接著,來到九華堂遺箋的展品。當年魯迅想進一步搜集上海、杭州、廣州等地的箋紙編印《海上箋譜》,可惜未能如願。遺箋中近半是九華堂箋紙,一至四幅不等,呈現民國時期另一種畫風。四幅梅花箋中,融入中國畫的留白方式,點墨法中各自展現梅花孤高獨放的傲骨,合起來又是一幅梅花盛開圖,似是屏風畫。四幅花卉箋中,或實或虛,大幅度展現不同的花葉果的盛放,合起來又是一幅正反花卉圖。最獨特的是清末海派四大家之一的吳昌碩畫箋,展出一幅畫箋,只有一種顏色。八十二高齡的他,運用紅色筆墨,畫出繁荗的藤本植物枝葉,只取其神不求其形,筆力渾厚,下方書寫「乙丑秋為月狗 九華寶記製」。另有款識和印文,惜拙學有限,未能辨識。九華堂是一家字畫店,製作經營紙箋、印泥、扇面、書畫等,其製作的箋紙更為名家所珍愛。老闆兄弟後來分家,九華堂分為兩家,一為厚記,一為寶記。魯迅收藏的九華堂箋紙皆為寶記出品的。

展覽主題自然少不了魯迅所用的箋紙,留下了文人的墨寶,記錄了文人的交往。現存魯迅書信中,使用了一百七十種五百六十張箋紙。一九二七年,他定居上海後,開始使用北京、上海等地印刷的花箋寫信,為文人書信往來增添了一份中國傳統藝術情趣。展品中有魯迅寫給許壽裳的信(一九一一年一月二日)。據悉是目前可見魯迅最早用花箋寫的一封信,用的是上海寶善街百花里招記號製箋,正中方用紅色字上書「平安」二字。信中密密麻麻的端正黑色毛筆字,沒有標點符號,洋洋灑灑遍滿了四張箋紙,洋溢著手足情誼。

離開了「清玩」之地,一陣清微輕風掠過,今次不用導航,我們向著山陰路進發,走入魯迅故居。

二〇二四年十月二十七日

(本文圖片為作者提供及資料圖片)

張燕珠簡介:曾獲城大文學創作獎、中文文學創作獎等。著有《城市回眸:香港文學探論》、《孤獨園上的露絲詩集》等。