淵 懿

緒論

一九七八年出生,被譽為香港新生代作家的韓麗珠,十四歲開始寫作,筆耕不輟,著作頗豐,先後發表的作品有:短篇小說集《輸水管森林》(一九九八)、中短篇小說集《寧靜的獸》(二〇〇四)、中篇小說集《風箏家族》(二〇〇八)、長篇小說集《灰花》(二〇〇九)、長篇小說《縫身》(二〇一〇)、《雙城辭典》(二〇一二)、長篇小說《離心帶》(二〇一三 )、小說集《失去洞穴》(二〇一五)、長篇小說《空臉》(二〇一七)、散文集《回家》(二〇一八)、小說集《人皮刺繡》(二〇一九)等。

二〇〇八年《風箏家族》獲得聯合文學小說新人獎,被董啟章稱為「香港最優秀年輕作家」。許子東認為韓麗珠寫出了都市人的冷漠和疏離。劉紹銘則認為韓麗珠的作品與殘雪的作品有相似之處。韓麗珠以其特立獨行的文字,怪誕奇異的敘述,甚至被論者冠以「香港卡夫卡」的標籤。雖說韓麗珠這些年斬獲不少文學獎項,在兩岸三地文壇都有一定的影響,但能夠查閱到的相關論文研究數量卻僅有鍾夢婷〈韓麗珠「家」的書寫〉、李博泓〈異化.身體.性/別——論韓麗珠的小說創作〉等為數不多的幾篇,特別是本論文選取的分析文本〈林木椅子〉,未能找到一篇相關論文,或是「新生代」作家緣故。正如劍是雙刃,本人因此有機會擺脫前人研究的框架和束縛,沿著文本所呈現的或明或暗,或清晰或迷蒙的脈絡,試圖通過「物化」緣起、「物化」蛻變和「物化」生存三個面向切入,探究韓麗珠〈林木椅子〉的「物化」書寫。

正文

短篇小說〈林木椅子〉,講述的是一個名叫「林木」的長期失業男人,在都市夾縫中找尋工作的過程偶然間發現自己具備成為一把椅子的材料特質,經過不斷熬煉,最終以「物化」椅子的狀態在香港擁擠逼仄的環境中,覓得一席生存空間。

一、「物化」緣起

〈林木椅子〉發表的年份是香港回歸十週年,也是香港從政治、經濟以及社會各個層面自一九九七年回歸中國之後進入的又一個重大轉折期。處於十字路口的國際大都市香港,在舞照跳,馬照跑的浮躁和喧嘩的華麗外表下,突兀地呈現著物價高昂,房價飆升,貧富差距持續擴大的各種深層次矛盾,升斗小民在恒生指數跨過三萬點大關的聒噪中,在不斷壓縮的居住空間和生存空間的夾縫中,內心扭曲、失衡和變異成為現實無法迴避的存在。

林木的日子是酸苦的,「從舌根一直蔓延至味蕾和牙齒的酸苦」。林木以為母親的烹調方式發生了改變,但是作為電視節目《二時半的牛扒》忠實觀眾的母親回應確是堅決而肯定:「你弄錯了。那不是食物的味道,那是沒有工作的人因無聊而引起的口腔分泌物」他的母親之所以這樣肯定,那是她成長的一生,經歷了太多社會動盪變遷,品嘗了太多次手停口停的苦澀滋味。

香港自上世紀七十年代崛起以來,城市的空間被如雨後春筍的水泥森林所填充,林木家的私人空間更是逼仄局促。沒有工作的林木在母親如刺的眼神中度日如年,「無論林木躺在牀上、在洗手間沐浴、在客廳看電視、甚至吃飯的時候,淺灰色的西裝總是掛在他的不遠處,他認為那不是無心插柳的偶然,而是母親最明目張膽的暗示」物理空間的狹窄是客觀存在,但是母親無處不在的主觀眼神,讓林木的內心備受擠壓折磨。身為獨立個體的林木,因生活不能獨立,雖是渾身不自在,但為了應付和緩解母親的不滿,他便要不停地翻閱招聘報章。而在這段時間「他甚至不用調校鬧鐘,便能在特定的時間醒來」這是林木身體內部的自我調整以適應從內到外的擠壓和向現實的妥協,這也是在赤裸裸的資本面前,人與人的關係,即使是母子親情的關係也會被解構。

時時在家中監督林木的母親希望失業的林木像他的哥哥一樣找到一份體面的工作。林木的哥哥林發原本是在酷熱的街頭推銷流動電話月費計劃的銷售人員,可是憑著一種對未來充滿幻覺的鼓舞和希望,最終成為穿西裝,站在有冷氣調節的房間舞台上,向著大批眼神空虛的人,講授找尋工作的不二法則,林木便是台下無數眼神空虛中的一員。哥哥林發在這個「希望講座」到底講授了甚麽,林木早已忘記,其實他也始終沒有明白,講座真正要告訴他的是甚麽,但他記住了哥哥在講座上不斷重複的一句話——「有時候,一切都是幻覺」。

當林木因沒有工作而導致的口腔苦澀分泌物如巨浪衝擊,惡心嘔吐不止的時候,他哥哥所傳授的「內心幻覺」便水到渠成的產生了,他終於覓得了希望的所在,也終於知道了自己應該扮演的角色——一把椅子。為了將自己作為一個正常人的存在——感情的羈絆徹底剪斷,他在第一時間撥通女友電話,將他和她之間的關係做了決絕了斷。此刻的林木放下的不僅僅是感情,還有接下來做為一把椅子為所有支付費用的顧客提供專業服務需要掃清的障礙——道德束縛,唯有如此,他才可以毫無牽掛和雜念地做一把椅子的所有份內工作。

二、「物化」蛻變

從內心已經物化為一把椅子的林木要想徹底走出自己的空間,最後獲得社會更多椅子所組成的椅子圈內的認可,他還要不斷熬煉蛻變。

為了使自己從外到內都嚴絲合縫地符合一把椅子的功能,並且得到第一位女客戶的認可,每次為她服務之前,「他總是先到附近的大型家具店閒蕩,駐足久久地凝視一堆姿態各異的椅子,每夜在臨睡前的一小時進行模仿椅子的練習。」他的努力,終於換來對方的讚賞,「她不止一次低聲地歎息,從沒有一張椅子像他那樣舒適而溫暖」林木內心知道,他從出生開始便被理所當然地培養成一個正常生活的人,然而今天的他卻在競爭激烈的社會夾縫中自願且努力蛻變成為一把椅子,他對此沒有任何的不滿和悲哀,反而有一種違反本性的喜悅,此時的他已經從內到外完全遵從椅子的規律,面對任何的變化都能泰然自若。一個原本有血有肉的人,在生存空間和生活倒逼的擠壓中,物化的過程不僅不會反抗,還極盡所能地去適應融合,這是林木的悲哀,更是已經或即將成為「林木椅子」的人的悲哀。

雖然林木從內到外已然修煉為一把專業服務他人的椅子,但是他的客人——她,卻是一個有血有肉有感情的人,直到有一天,她再也離不開他,於是「只要她完成了那天的工作,不管深夜或凌晨,都會坐著計程車到他家裏,不為甚麽,只是要在他身上坐上一會。」而已完全物化的林木總是以一把專業的椅子迎接她的每次到來。

雖然她巨細無遺地找各種厭倦林木的理由,可是她又無法擺脫坐在林木椅子上,便會出現的像懸浮在深海中央的舒適感。不過面對林木這把毫無一個人本該有的七情六慾的椅子,她漸漸打消在心頭浮起的一點點幻覺。此時已經脫胎換骨的林木冷靜地告訴她,依然會以專業態度,為她提供和以前沒有任何改變的專業服務。唯一的不同是,從今天開始,必須提前預約,並且以小時支付費用。她在林木的記憶中從此以符號G取代,這也是林木提供椅子服務以來徹底走向商業化的拐點。

為了讓自己的骨骼和肌肉的狀態能夠隨時調校為一把能夠滿足不同客戶需求的椅子,林木開始到健身房鍛煉結實的肌肉,翻看椅子的百科全書。林木為自己能成為一把讓眾人都喜歡的舒適椅子繼續努力不懈。G的名字早已拋之腦後,此時的林木只記得自己是一把按照他人指示提供服務的椅子。

如果說,G讓林木真正成為了一把椅子,那麼L用雙倍的價錢,便將林木最後的底線徹底擊垮,他從此走出自己的空間,徹底蛻變為可以用金錢交換的,可以全天候二十四小時到達被服務者指定的任何地方提供服務的工具。

為了在每月的最後一天得到為數可觀的金錢,林木這把椅子除了提供椅子的功能,還要陪L吃飯,給L按摩,L說出她開始關注各式款式奇特的椅子是在她的情人失蹤之後的事情。行文至此,作者所建構的〈林木椅子〉的敘述暗線便也隨之浮出水面,林木這把物化的椅子只是L支付金錢後偷偷享受親密共處樂趣的異性玩物罷了,而當L「把頭擱在椅子的胸口,向他說出每一張椅子的名字,他告訴她,她的編號是L」。而只要L願意付款,林木便提供她所需要的一切服務「她感到自己正在坐著柔軟的墊子,迅速滑入了立體的夢裏」。

三、「物化」生存

徹底物化的林木,成為了一張標準而稱職的椅子,他因努力而更加專業,他因不斷自我完善而功能更加齊備,最後甚至升格為「高級」行列,他與許許多多和他一樣的椅子們被輸送到海外國家,這也是作者對香港回歸十年,普羅大眾在經歷了金融動盪和對經濟前景的不確定,以及對政權信任度下降等複雜因素而導致選擇出走異域的現實回應。需要注意的是作者在文本敘述中使用的詞語是「傾銷」,由此可見,離開故土的原本高級的椅子們,不再精貴,他們離開「我城」而到達「他鄉」便淪為一筆一筆的交易,原本在眾多椅子中「只有林木是一把由皮膚和血肉製成的椅子」便也從此徹底喪失自我,成為一把物我合一,和其他椅子再也沒有任何不同的椅子。而其他的那些椅子們,又何嘗不是和林木一樣經歷了如此的內心裂變過程,所有椅子們眼中所看到的其他椅子,其實就是沒有靈魂的自己已經死寂和異變的內心世界。「當林木看到L提及的那些木然的椅子,疏密有致地排列在廳子中央,它們在各自的空間裏,沒有擠逼的煩惱,也不用等待任何事情的發生」如此異樣存在的林木們,也唯有隱在無人在意的一把把再也普通不過的椅子中,以「物化」樣態與他人同處一個空間,方能在物慾橫流的現實中覓得苟且而無奈的安生處所。然而,莊子在〈秋水〉中有言:「子非魚安知魚之樂」,於是也不能排除另一種可能,那就是成為椅子的林木們,在疏離了陽光、空氣和水的人間煙火後,從此找到了內心真正的快樂所在,這亦可以被看做是肉體的林木和靈魂的林木們,在快節奏的都市艱難生存環境下的自我和解。

「I喃喃地說:『我想買下他……』但林木的母親已經關上了門。」作為林木母體的林園,看見林木和老大一樣每日穿著西裝,打著領帶走出家門,她已是非常滿意和知足,至於他是否離開所居住的城市,又去向何方似乎已經並不重要,她已老去,她沒有心力去回應新來者的訴求,也不想對新來者有任何回應。物理空間的門在關上的同時,作為母體林園的心門也由此關閉,未來是甚麽?未來在哪裏?還有未來嗎?她不知,也不想知,這是作者藉助物化的林木椅子和母親林園的關係構建,達到對曾經的殖民地香港未來去向不確定的暗示。

面對已經成為過去式的結果,I無力改變,唯有在一個煙雨橫斜的午後,打開記憶的閘門,讓思緒懸浮升騰到曾經的日子。可是曾經的日子是怎樣的呢?林木只是一把舒服的椅子,提供專業而周到的服務,他們的對話是職業的,不帶有任何多餘的感情。正如I從來不知林木店的名字,林木也對I和後來的F、H、K、Z沒有任何不同,他們都是一個個提供服務的符號而已,都是沒有生命的存在。他們在一起的時候,只是服務與被服務,是一筆一筆的金錢交易。這是作者韓麗珠在看似不經意的文字鋪排間,對「借來的時間,借來的空間」的國際大都市——香港「過客心態」的回應,也是對資本主義社會的香港,人的生存往往要向資本的現實妥協,人最終被「物化」為一種為他人提供服務機器宿命的一聲無奈歎息。

行文至此,還有一點需要特別注意:〈林木椅子〉的文本敘述自始至終並未出現林木的父親,傳統層面理解,一個家庭的主宰是父親,而這個從未出現父親的文本建構便是作者有意將夫權從家庭中排除,而讓母親這樣一個女性主宰家的生殺大權,由此導致家庭關係所產生的疏離和母子親情關係的麻木冷漠成為一種必然。當然這個沒有父親出現的家,並不能由此便否認父親的存在,這個曾經的父親去了哪裏?會不會歸來?又何時歸來?這一系列問題的追問便是作者對香港這個曾經的殖民地身份的暗示和隱晦的回應。

結語

〈林木椅子〉是韓麗珠通過詭異奇絕、天馬行空的想像所建構的荒誕故事,在虛無的字裏行間透著更加真實和深刻的都市生存現實寫照。讓人驚詫的不是一個有血有肉的人成為一把職業椅子,而是一個人心甘情願成為椅子,並且願意以最舒適的姿態為人服務,成為供異性任意把玩的工具,更值得思考的是被把玩的是當下社會仍舊居於社會權力中心的男性,這是作者以女性身份對社會權力分配不公的無聲抗爭。作為林木這樣被物化的都市男性,是對生存空間需求極端壓縮的一種扭曲和變形的回應,還是即使物化為一把被人認可的椅子也是生命之一種存在?或者二者都不是。正如鍾夢婷在〈韓麗珠「家」的書寫〉文論中寫道:「在韓麗珠的小說中,『家』可隨時因著各種人、事、物的介入力量轉化。這種轉化,有別於現實世界的法則,不是從大家庭(extended family)轉成為核心家庭(nuclear family)如此簡單直接,而是將「家」的成員轉化,例如從人到獸,或者從人到物,風箏、泥土、椅子等等」。

董啓章在《風箏家族》的推薦序裏寫道:「韓麗珠讓我想起卡夫卡……他們筆下的世界同樣是那麼的荒涼、疏落、而又最尋常不適。」如果卡夫卡是魔幻現實,那麼貼上「卡夫卡」標籤的韓麗珠便是魔幻寫實,以扭曲變形的人心和人性面對和適應都市工業化快節奏生存的壓力和困境。一個人的物化,便是他精神和靈魂逐漸被掏空的過程,可以說如「林木般物化」的人,既是對高度商業化社會的適應,也是一種反抗,這是韓麗珠所構建的文學大廈對底層民眾關懷和對這一社會非正常現象的批判,當然這也是「香港這輩青年作家成長於失城文學的末流,而興於都市『異化』之實驗性小說」的韓麗珠獨特文學價值所在。

參考書目

韓麗珠:《風箏家族》,台灣:聯合文學出版社有限公司,二〇〇九年二月。

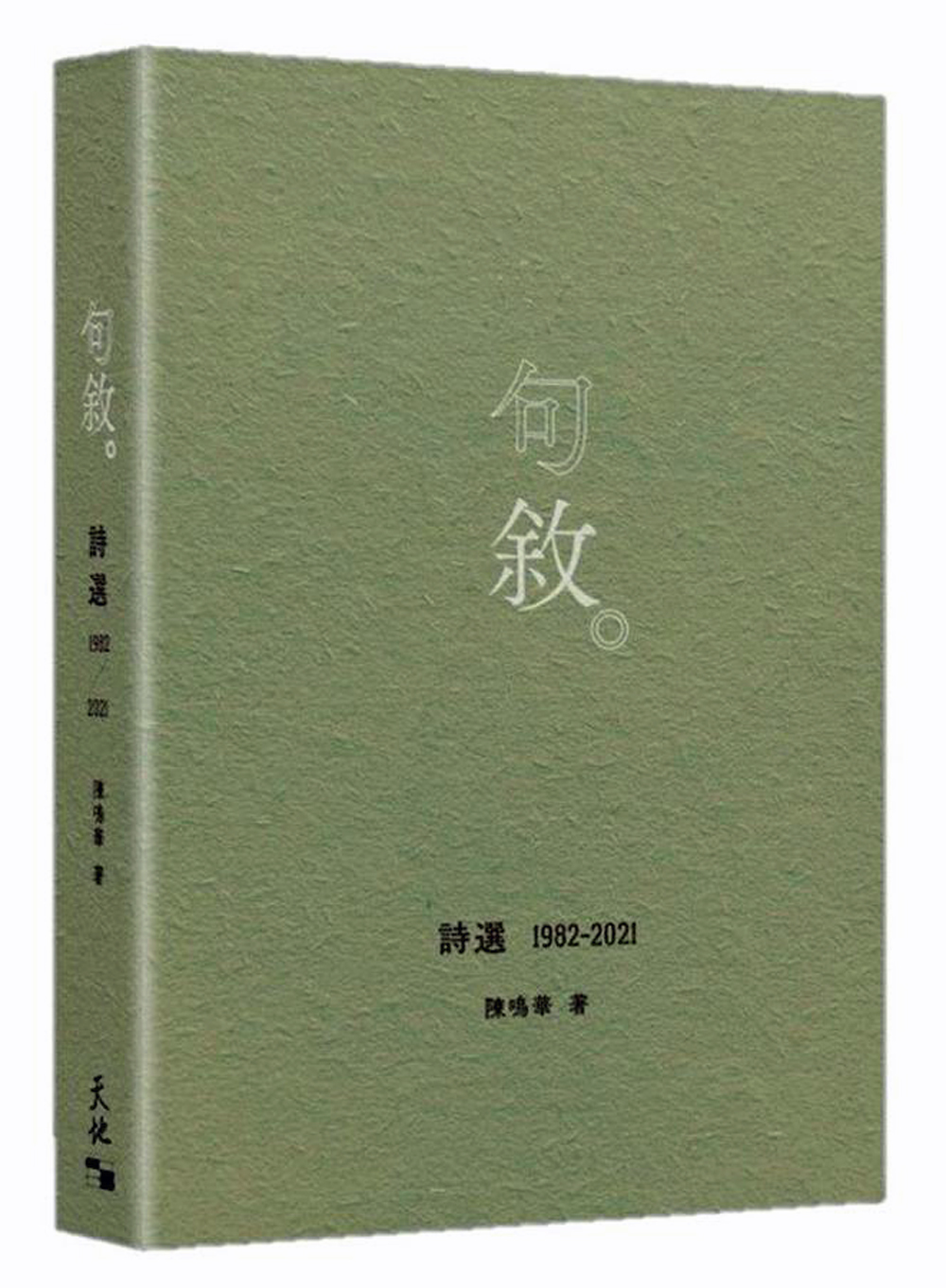

(本文圖片為資料圖片)

淵懿簡介:本名袁疆才。西北邊陲呼喊著跌落人間,隴上人家馬不停蹄野蠻生長。當下,垂釣香江,文字覓春風。