馬 忠

在舉國抗疫之時,一首〈「感謝」你,冠狀病毒君〉的詩歌橫空出世,以九行排比句式對造成這次災難的病毒表達了排山倒海的感謝,引起了廣大網民的出奇憤怒和媒體的強烈批評。

「新冠狀詩人」之所以感謝「冠狀病毒君」,是因為「冠狀病毒君」竟然留下那麼多的倖存者,而最重要的是,還讓那麼多的倖存者演繹了那麼多正能量的故事。類似的歌頌,嚴重傷害了詩的尊嚴和大眾對文藝的信心,必須加以批判。無獨有偶,從二○○八年汶川大地震之後某報曾刊發〈江城子〉,到二○一五年六月一日長江船難事件,某報發表歌頌文章〈救援一線,中國最帥的男人都在這兒啦!〉,再到今天〈我要感謝你,冠狀病毒君〉,從反人類性到娛樂性再到奴性,事實證明關於公共災難的文學書寫,不明白該怎樣表達感謝和歌頌的仍大有人在。平心而論,經過評論界不遺餘力的啓蒙和批評,歌頌體的作者顯然汲取了一些教訓,歌頌體文藝對人類良知的冒犯性正在降低。

不是說災難面前不能歌頌,而是要切記「生命至上」歌頌的法則——要歌頌那些拯救生命、維護生命的人或事物。(資料圖片)

不是說災難面前不能歌頌,而是要切記「生命至上」歌頌的法則——要歌頌那些拯救生命、維護生命的人或事物。比如抗擊疫情中,那些挺身而出冒死救治的醫護人員,那些在前線奮戰、枕戈待旦的公職人員和武警官兵,那些提出預警、研發藥物、提供救助的專業人士,那些奉獻愛心、堅守崗位的普通群眾,都是應該被真誠歌頌。失去對生命的尊重、對真實的敬畏,浮於淺表的煽情,空洞,蒼白的歌頌,注定是速食、速朽的。

文藝作品要震撼人心、扣人靈魂,關鍵在於對人性的深度挖掘,對人物內心複雜情感與微妙情緒的深刻捕捉。在《鼠疫》中,加繆贊頌了那些反抗荒誕、堅持真理和正義、保持沉靜和謙讓的勇者。在《來自切爾諾貝利的聲音》中,阿列克謝耶維奇也以一種悲愴的方式贊頌了承擔苦難的勇氣。可見,災難背後,除了痛和惡,還有愛和善。古往今來,描寫災難、亂離和死亡的經典文學藝術作品比比皆是,即使是在盛唐之際,也還有杜甫的〈三吏〉、〈三別〉。可是今次之疫,數以萬計的人被感染,數以萬計的家庭妻離子散,困守居室,但我們的文藝作品中,幾乎看不到痛苦、焦慮、憂鬱、憤怒、無奈、恐懼、掙扎、徬徨、平靜等大疫之下人的複雜情緒的藝術呈現,看不到對人性的張揚,而只是描寫了驚天動地的抗擊疫情的英雄壯舉,以及對災難和傷痕的控訴。

「長歌當哭,是必須在痛定之後的。」魯迅這句話,其實也揭示了某種藝術規律。一些好的作品離不開時間沉澱。沒有痛定思痛的理性與冷靜,災難文藝很可能淪於浮躁的表態式,進而有悖於文藝的倫理。坦率地說,目前創作的一些抗疫主題作品,尤其是詩歌,似乎存在一種似曾相識的創作模式——以歌頌為主。詩人們基本從比較宏大的角度進行創作,使詩歌呈現出「頌歌」的主流趨勢。誠然,所有這些都是必需的,但直抵人心、讓人心靈震顫的作品不多。

我想,對於一個有抱負的創作者來說,他們都會在經歷了生活的某次重要變故之後重新審視創作的意義。經歷災難之後文藝能做什麼,同樣值得思索。清代詩評家趙翼的一句「國家不幸詩家幸」凝練地概括了文學史中的一種普遍現象——不能從痛苦中培植救贖的勇氣,不能在災難中擔負關懷生命的職責,「詩家幸」無疑將成為寫作者的耻辱。在突如其來的災難諸如新冠病肺炎疫情發生之後,我們是否可以向文藝工作者提出這樣的問題:疼痛之後,文學何為?

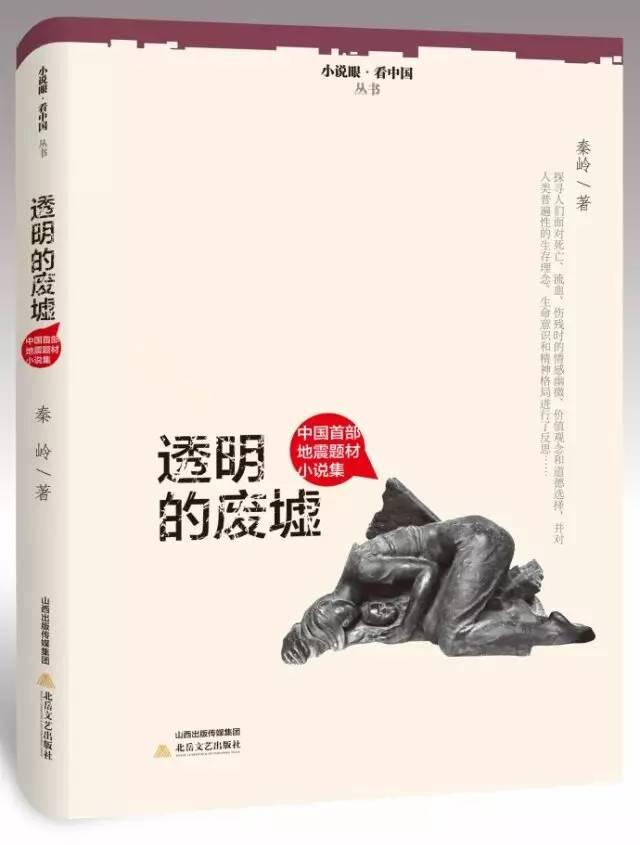

作家秦嶺的小說集《透明的廢墟》。(資料圖片)

二○一八年,在紀念「五.一二」汶川大地震十周年之際,作家秦嶺的小說集《透明的廢墟》再版,這不止是一次以文學名義的紀念。秦嶺說,關注災難,就是關注我們自己的日子和未來。災難文藝作品,目的並非為了渲染災難,而是透過災難來努力張揚生命尊嚴與人類精神。歷史已經表明,缺乏成功的藝術表達,災難所造成的傷痛很可能隨著時間的流逝被拋諸腦後。僅僅是展現災難真實、歌頌英雄,還遠遠不夠。還要去追問,人類如何在一場災難來臨時面對自身的局限性。

馬忠簡介:

生於七十年代,四川南江人。中國文藝評論家協會會員。二級作家。出版有理論評論著作及詩集十餘種。