意然

我家所在的區委家屬院院子外是一條很逼仄的巷道,本來就已經夠窄了,兩邊的樓群偏偏還蓋的挺高,跟較勁似的。使得巷子顯得越發像在他人腳下討生活的苦命人。

這一片可以說是老城區的小市民集散地,住戶們犬牙交錯地生活在這裏。後來不知是誰又別出心裁的在這巷子裏實現了小型「便民」菜市場的藍圖,淪落的越發擁堵不堪。上下班的行人和各色自行車摩托車在這裏穿行,不時還向路邊的菜販伸出幾塊錢,換回一些花花綠綠的塑料袋子,裏面盛著或滴著水或發著蔫的蔬菜,再步履匆匆地朝各自的家趕去。

偶爾會有私家車不明就裏的鑽進這條巷子,多半會卡在這裏動彈不得,輪胎擠兌著地上一堆堆的爛菜葉子,漿汁垂頭喪氣地一湧而出。叫罵聲,抱怨聲和喇叭的噪聲胡亂地揉在一起,所有人都焦急地等待這水洩不通的時刻趕緊過去,可這一等就是幾分鐘甚至是半小時的光景。終於,車輛像行動遲緩的病人一樣,欣喜地等到前方視野漸漸清晰,遲疑了一陣子,像得了大赦一樣慢慢溜走了。剛才那擁堵的情形很快又被討價還價所代替,像什麼都沒發生過一樣。只有骯髒路面上的蔬菜殘骸,以他們身軀上碾壓留下的車輪印子,提醒著大家方才發生的事情。

我就在這個時候下樓走出院子,跟迎面而來的爸爸之前的司機打聲招呼。我穿著一身由於沒有熨燙還帶著皺紋的新衣服,整理著裙角。一不留神,伸出的右腳就陷進那些剛被榨出漿汁的爛菜葉裏,剛刷過的皮鞋頭頃刻之間全髒了。我愣了一會,開始慢騰騰地翻我的挎包,但沒翻到任何能用來擦鞋子的東西。

周圍的人群現在已去向零零散散,下班的人們已經換了好幾撥了,一些賣菜的小販們也開始陸續收拾攤子。他們或彎腰或半蹲著,幾個上了年紀的菜販直接就坐在臟兮兮的路牙子上,湊在一起聲音響亮的聊著天,交換彼此這一天來的成果。

沒有誰注意到我,即使我穿了新衣服,鞋子也擦得鋥亮。這些被生活壓彎了腰的貧苦菜販,他們更關心的,是如何尋求更好的生計,養活因為傷病不能再下地勞作的老伴,補齊孩子拖欠了很久的學雜費。我又朝院門口右邊的泡桐樹望了望,一些早衰的葉子已經早早地落下來,就那樣無可奈何地躺在地上。我迅速揀了一片,擦擦鞋子,再把它重新放回在地上,於是它也算又完成了一項使命。

五月末,黃昏已經提升了好幾個亮度,並且沾染上了夏天那種曖昧不明的悶澀的氣息,第一波熱浪已經遊走於大街小巷。但是昨天一場雨一直下到今早,於是這熱浪只能潛伏著,處於被壓制的狀態。

巷道很短,右轉走了幾百米,很快我又看到了我每天都會來的公交車站,準備迎接我的加班帶來的雪片般的稿件。我們這個小城地處陝西南部,城鄉界限身為明朗,所謂城市,不過是就市中心那一小部分範圍而言。只要你願意,花上不到一天的時間,你就可以把它看全。於是這個城市的公交車們也分外寂寞,寥寥幾路。地鐵這個概念,對這裏的很多人來說,只是聽說過而已。

等我走到離車站沒剩幾步的時候,發覺等車的人變得這麼少,他們背後的車站廣告牌顯得是那麼巨大。等我站定了,才想起現在已經七點多接近八點了。這裏的公交車與其說是公交,不如稱之為班車,除了上下班時間外,其餘時間都空得很安詳。我低頭看看我的皮鞋頭,臟的東西基本看不見了,一點葉子的碎片黏在鞋底。

今天運氣還不錯,待我再抬起頭,四路車已經緩緩爬過來,耐心地停下來等待。司機大叔一臉的疲憊,正咕咚咕咚地把礦泉水往喉嚨裏灌。我走向一個靠窗的位子坐下來,心裏暗暗感激,往日上下班我從來沒這個福氣得到了一個位子,從來都是顫顫巍巍地在車廂裏搖來晃去,和其他乘客彼此像夾板一樣牢牢地擠在一起,一同等待著到站下車的暢快。

這條公交路線早已令我熟悉得難以去專門想起,幾乎已和我的生物鐘融為一體,閉著眼我都能走到車站、下車、然後在一個固定的站點隨著人流下來。五年前,我第一次接觸這條線路,是因為它的終點是城南客運站,是我去×市×大學的必經之路。只不過那是沒現在這麼頻繁,一年也就乘兩三回而已,而待我放假在家,則根本不會走近四路公交車站那個範圍。它是那麼寬容,不管我是否常來乘它,只要我站在站牌下,它都會等我上去,帶我去我要去的地方。

臨近大學畢業的那幾個月,我沒有像室友們那樣激清滿懷地奔赴各大招聘會,然後或頹喪或興奮地還沒回到宿舍就開始講述一天的經歷。我還是像以往一樣,每天去圖書館,享受這最後幾個月因專業課陸續推出日程安排而空出的大段大段的空閒時光。當然,我不否認,那時的我也和別人一樣,也是茫然的焦急的,不知道這段行雲流水的日子揮霍盡了之後該幹些什麼。

一個午後,媽打電話過來,我覺得有些突兀。因為四年來都是爸打來電話,爸講話一向滔滔不絕,我的一點小事也要讓他擔心半天,甚至暴跳如雷。他總覺得,媽沒有他那般關心我。所以每次在電話裏聽到媽的聲音,多半都是等到爸沒什麼話要吩咐了,媽才接過電話,問我最近的情況,叫我好好吃飯別太瘦了,好好學習,多參加活動。只有幾次,媽用她自己的電話給我打來,電話裏母女的對話很靜謐,彷彿很多都是了然於胸,不用講出來,雙方都能心領神會一樣。

我按下接聽,電話的那端立即傳來媽的聲音,很溫和但又很堅定:「你回來工作吧,我和你爸為你畢業後的去向想了很久,還是希望你能回來」,爸之前就這個問題已經給我打過十幾回電話了,我在電話這頭只是沉默,有時也會激烈地爭吵起來,最後總是意見相左,鬧得不歡而散。

我搔搔頭皮,還沒來得及答話,媽又說:「媽之前其實是支持你出去找工作,不要一輩子呆在這個小城,只是一直沒跟你說而已。可是,一個姑娘家,在外打拼是很辛苦的,而且,你以後總是要成家的,你要是在外地工作,基本就只能嫁在外地了,到時我們想經常去看你都難,你到時候在人家家裏受氣受欺負,我們也沒法立刻趕到,最終受苦的還是你自己啊。」

我突然不知該說些什麼了,只有繼續沉默著。媽在掛斷電話前說:「你爸這幾個月來一直覺都睡不好,都是為你的事愁的,你別跟你爸吵了,這不都是為了你嗎?你有很多想法,可是現實不是處處順著你的,我們不想叫你受苦。」

這之後的半個多月,我開始關注招聘信息,我這種「反常」行為令室友們頗感震驚。十二月的一天,我在瀏覽網頁的時候看到一則消息,一個家鄉的報社來我附近的一個大學招聘。再然後,我通過了筆試和面試,簽訂了協議,拿到了英語專八的證書,通過了論文答辯,拋出了學士帽,經歷了畢業前的幾個聚會。終於,在一個人困馬乏眼睛發燙的炎熱中午,我懷揣著畢業證書,一個人背著四五十斤重的書籍,畢業時我沒捨得把它們賣掉,請了一個男生朋友幫我拎了行李箱和一些雜七雜八的東西,就頭也不回的踏上了返家的路。

在家百無聊賴地呆了一個多月,正式開始我的上班生活,上班前的一天我去看公交線路,那熟悉的四路車剛好經過我要去的報社。就這樣,每天四路車都會接送我上班下班,我和我的學生時代還沒來得及鄭重揮手告別,就一頭扎進了實習,校稿和處理同事關係的紛雜事務中了。

我現在在等那個熟悉的「咯噔」聲響起,因為這聲音意味著我已經離開江南城區,上了H江大橋。隨後,車窗兩邊的城市景象淡出,被大橋的欄杆,遠處流動的江水所替代。夜色慢慢濃起來了,只有江北一溜小山那邊有一點夕陽的餘暉覆蓋在山頭,就像華服後面淹然百媚的裙裾,悠然鋪在地上緩慢地流動,一點點地被白天的步伐拖曳著向前走。夜幕逐漸拉上,月牙出場了,步履輕盈地步入夜的舞台,較早的點點星辰也尾隨其後,閃閃爍爍地出現了。

這時大橋不復白天那麼擁堵,車輛的喇叭都喝口水閉上嘴休息了,四路車就這樣默不作聲地向前駛去。霞光斑駁地交錯在黯淡夜色裏,慷慨地迎著車窗撲面而來,把窗玻璃上年久失修留下的磨損,映得閃閃發亮。這些躍動的光點輕盈地跳上乘客的肩膀、臉頰和髮梢。車上的乘客加上司機,也就六個人。其中有三個看起來像是一家子,坐在最前面的座位上,由於最前面的座位都是單人的,夫妻倆人一前一後坐著。女的懷裏抱著四五歲的小女孩,一直盯著窗外,所以我無從知曉她的長相和表情。男的以雙臂為枕,趴在妻的椅背上,下半截臉埋在曬黑的手臂裏,眉毛很濃,眼睛裏帶著掩飾不住的疲憊,整個人像是在陰影裏一樣,但是鼻子因為微笑一直在皺著,他一直注視著妻和妻懷裏睡熟的女兒,把女兒的小手捏在自己的手裏。另外兩個乘客坐在我正前方的雙人座位上,是江南片區中學的學生,女孩穿的校服昭示出這樣的信息,她上學的學校跟我家只有一條街之隔。旁邊的男孩子看起來比她小些,一開始我還以為是中學生情侶。沒過一會,男孩開口說話了,「姐,咱們應該再遲點回去,在附近轉轉來消磨時間。爸媽應該還在吵架,我們回去也幫不上忙的。」女孩一直默不作聲,男孩子只得又縮回到座位裏。

公交車馬上就要出橋了,我突然想起,這到月底了,明天是不是就可以去銀行取工資了。我拿出手機,看看銀行有沒有給我發工資到賬的短信,這時備忘錄映入眼簾:「送禮」。我懵了一會,這幾天太忙了,我這次禮又上遲了。而我的很多同事早都把禮送過了。

新郎是我們單位一個男同事,比我們這一批來的早的多,年齡三十有餘。我們這批新人來了以後,他開始和我們中的一個高挑的姑娘往來甚密。高挑姑娘自我們來到雜誌社起,一直都是我在四路車上的伙伴,不久後她就很少和我一起,而是由那位男同事送她回家。起初大家都不以為然,以為不過是同事之間的交往。但後來有人說那個三十多歲的大齡男同事在追求那個高挑姑娘,但他早已經有女朋友了。他和那個高挑姑娘到底沒有走到一起,個中緣由,也許只有當事人自己最清楚。前幾天,大齡男同事帶著他的女朋友(準確來說應該是他的未婚妻,因為兩人下個月就要舉行婚禮了)來辦公室給大家喜糖,宣布兩人結婚的消息。我們才發現他的未婚妻就是樓下辦公室和我們常打照面的S,她和大齡男同事差不多時間來到我們報社。一些前輩說S一直在等他,現在,可總算是把他等來了。這時有些促狹的年輕人找到那個高挑姑娘,問她是否會去參加婚禮,那姑娘什麼都沒說就藉故走開了。人們有點失望,有一個還想追過去問,但不一會,這微不足道的好奇心就在大家嘻嘻哈哈開這對新人的玩笑聲中漸漸消失不見了。

又是熟悉的「咯噔」一聲,公交車已經出橋了,這時江北已然華燈初上。江北是近些年才發展起來的,看起來要比江南的老城區新派很多,以前人煙稀少的境況也不復存在。鬱鬱蔥蔥的植物在街道兩邊夾道歡迎來來往往的人群,看起來是那麼的喜氣洋洋。

「××報社到了,請在此站下車的乘客整理好隨身物品準備下車。」報站聲傳來,我如夢初醒,慌忙站起身來,新衣服好像更皺了,那皺紋像極了大笑的人臉上的褶子。不過不容我多想,只得隨手扯了扯,便下了車,車門隨即在我身後關上了,馬不停蹄地向北駛去。重重燈影裏的四路車看起來那麼破舊,輪子彷彿隨時都會癟下去,車面上油漆的大幅廣告斑駁陸離,廣告裏的明星看起來沒往日那麼光鮮靚麗。

「你也是今天加班啊?」我一扭頭,一位四十多歲的同事樂呵呵地跟我打招呼,「這些天稿件也真夠多的,不過你這小姑娘工作起來真是夠認真積極的。」我低下頭「哎」了一聲,就尾隨她走進這諾大的報社大樓。

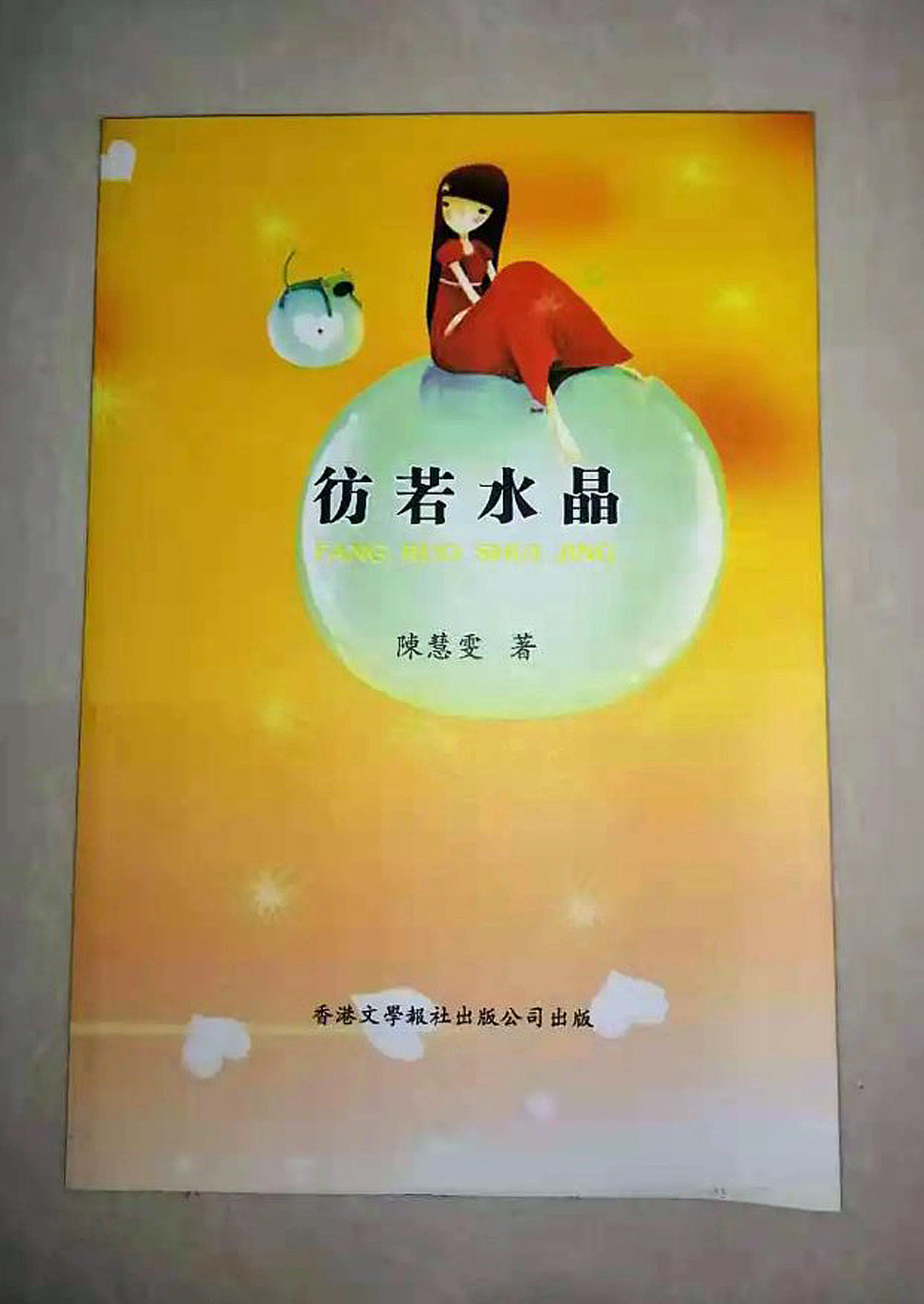

(本文圖片為資料圖片)

意然簡介:內地散文作家。