蒙憲

題記:

既要源於生活,當需忠於生活。

(一)應有之義的題外話

記得早年在SFU進修出版,其中有幾門課我獲益不淺,有一門課第一天去上時我還以為走錯教室!板書、講授的幾乎全是線圖、百分比:主講人通過分析圖書銷售數據進而篩選和策劃出版選題,即使今天重看筆記,也還是不完全懂那些涉及到數學、統計學等專業知識,但是其市場營銷學專業上的思路及角度之新穎,當時真是令我耳目一新!——十幾年後的今天,中國也興起了「大數據」應用浪潮。另外一門講授圖書選題種類時提到的「Nonfiction」一詞(即:非虛構類文學作品,如傳記、回憶錄、家族史等紀實文學),更開啟了我的濃厚興趣並延續至今。多年後返港重做馮婦,我最喜這類選題。

做圖書出版,接觸文字、尤其是紀實性的文字時間越長越喜歡,進而學會了從文字看人生。

(二)老驥伏櫪

終於,最後一次看完《白貓黑貓》(以下簡稱《白》)藍紙,交回印廠——該項目幾近告一段落。

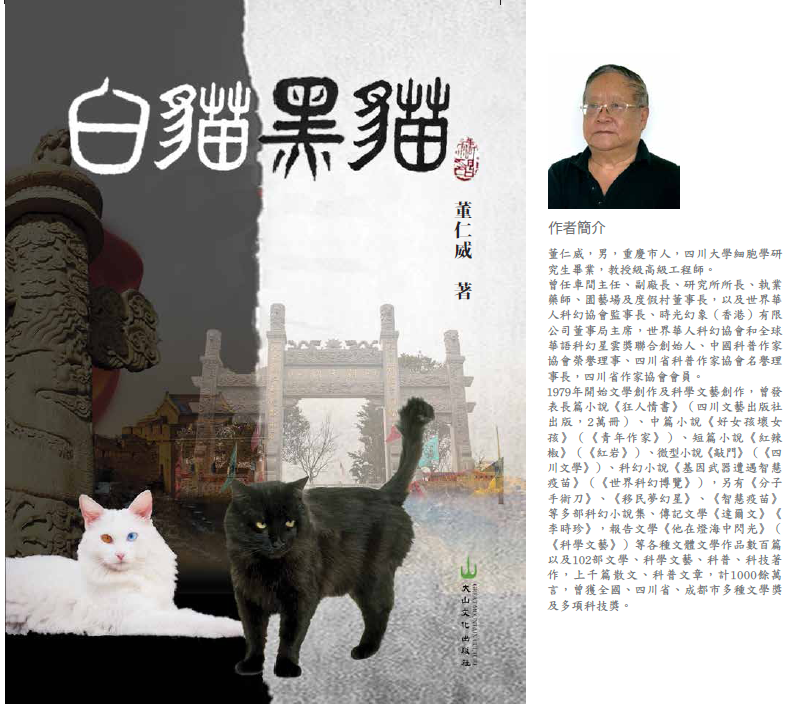

作者董仁威先生已屆耄耋高齡,著此書前撰文逾千餘萬言,仍懷壯心:要「將中華民族從積貧積弱到初步繁榮昌盛的百年歷史用小說的形式記錄下來,成為這段歷史的真實寫照。」(前言)他用了二十四年踐諾,期間幾經身心磨難,老先生咬牙扛過去了,終於在二Ο二一年十二月由大山文化出版社於香港出版了這本數十萬字的長篇小說《白貓黑貓》。

二十四年磨一書!頁碼多逹五百餘,拿在手上既重也輕,重的是內容,輕的是紙張——特地選用北歐瑞典蒙肯紙一類的特殊新型輕質紙。

在編校書稿過程中需要不時與作者溝通,董先生總不厭其煩予以應答。他的靈活、理解和寬容,令我印象深刻;他的秉筆直書更讓我為之擊節。

(三)互為表裏

《白》書前有復旦大學中文系嚴鋒教授「序」,其中賦予該書一個頗有意思的內涵:「在《白貓黑貓》中,主人公黃家寶也有這樣的想法,他想要寫好一部長篇小說,用來克隆自己的靈魂,在肉身消滅後,將自己的靈魂傳遞下去。這一段是《白貓黑貓》的密碼,隱藏著董仁威老師的寫作目的,也是這部作品更深層的意義,要把百年的愛恨情仇留在時空中,讓奮鬥不息的生命永存。」

如果聯想到《白》書作者集世界華人科幻協會監事長、時光幻象(香港)有限公司董事局主席等職銜於一身、並有多部科幻小說以及大量科幻科普文章問世,而嚴教授亦身兼科學雜誌《新發現》的主編,就不難理解以上解讀。

其實我更感興趣的是嚴教授的另一段文字:「秘史是民間的歷史,也是欲望與情感的歷史,這是《白貓黑貓》的一大特色和動人之處。」

表面上看似個人的、家族的、局部地區的事態演變,其實映射的正是整個朝代更替的風雲變幻、家國興衰的歷史進程。國史和家事、正史和民史——這是完整歷史的兩極。香港中文大學構建的「民間歷史檔案庫」、新媒體蓬勃後新興的「私人史」等公眾號,以及其他各種形式不同名號的民間、家族或個人的紀實類書籍蔚然大觀,反映了在廟堂的宏大敘事之外,隱含了民間的細微訴求,透露出社會、業界以及讀者都對這一領域這種題材的殷切熱望。

《白》書的深層意義當如是。

(四)fiction還是nonfiction

《白》書雖然在香港出版,作者及故事鋪陳的則是內地西南川渝地區,三個異性家族三代人近百年的家族演義,折射出社會、家國的歷史變遷。如作者「前言」云:

「在筆者八十年的生命歷程中,親身經歷了中國大陸許多重要的歷史事件,從二十世紀四十年代抗日戰爭的鋒火、三年國內戰爭,二十世紀五十年代激情燃燒的歲月、反右,到二十世紀六十年代至七十年代的大饑餓、文化大革命,二十世紀八十年代至二十一世紀初的改革開放、全民腐敗、五一二汶川大地震、反貪風暴、新冠肺炎,在複雜曲折的中華民族復興夢中逐漸覺醒,有了獨立的思想。於是,我萌發了將中華民族從積貧積弱到初步繁榮昌盛的百年歷史用小說的形式記錄下來,成為這段歷史的真實寫照。」

在《白》書中,作者及其家族、親友等身影清晰可辨。雖然是「用小說的形式記錄下來」,它的nonfiction(紀實性)含金量很足則是不容置疑的。它建基於個人經歷及家族史實而非虛構,輔以文學形式鋪陳之,寓國史之宏大演繹於家事的瑣碎脈絡中,從中可窺血肉豐沛立體鮮活的人、社會以及時代的風雲變幻。

(五)想起胡適先生的《四十自述》

胡適先生在他的《四十自述》的「自序」寫道:「我在這十幾年中,因為深深地感覺中國最缺乏傳記的文學,所以到處勸我的老輩朋友寫他們的自傳。」這都是些什麼樣的「老輩朋友」——林長明、梁啟超、蔡元培、張元濟、陳獨秀、熊希齡等,個個都出類拔萃,載譽青史!其中張元濟先生更是我輩先驅。

「我的這部《自述》雖然至今沒寫成,幾位舊友的自傳,如郭沫若先生的,如李季先生的都早已出版了。自傳的風氣似乎已開了。我很盼望我們這幾個三四十歲的人的自傳的出世可以引起一班老年朋友的興趣,可以使我們的文學裏添出無數的可讀而又可信的傳記來。我們拋出幾塊磚瓦,只是希望能引出許多塊美玉寶石來;我們赤裸裸的敘述我們少年時代的瑣碎生活,為的是希望社會上做過一番事業的人也會赤裸裸的記載他們的生活,給史家做材料,給文學開生路。」

雖然這是九十餘年前胡先生的希冀,今天依然鏗鏘有聲:「給史家做材料,給文學開生路。」

(六)內外比照

西方出版界很青睞個人傳記(Biography)、回憶錄(Memoir)等紀實類圖書,出色的名人傳記回憶錄更是洛陽紙貴,成為影視界導演爭相挖掘的富礦,屢屢獲獎。教育界也很重視這類紀實性書籍對人性的寫實和披露,讓少年兒童從小閱讀一定程度的「非虛構作品」(nonfiction),以期培養他們正確的世界觀,提升和警醒對人性之乖舛、社會之複雜的了解,進而訓練提升理性思辨能力而非僅僅沉浸在童話、神話裏。

在中文出版界,我們也不乏類似的出色作品。就家族史而言,至少我們可以略舉:美國聶華苓《三生三世》、台灣齊邦媛《巨流河》、香港黃向明《路》、馬來西亞戴小華《忽如歸》等;至於內地,文學色彩更濃厚的僅舉數例也足以傲人:《紅樓夢》(曹雪芹)、《京華煙雲》(林語堂)、《金粉世家》(張恨水)、《家春秋》(曹禺)、《四世同堂》(老舍)、《白鹿原》(陳忠實)、《大宅門》(郭寶昌)等。目前在現當代的nonfiction(紀實性)傳記、家族史領域裏尚有很大發展空間。

相比起大而括之、恢弘敘事的國史,具體而微、生動真實的紀實性家族情事多了一份富含人性、飽經世故的地氣煙火。據實書寫的個人傳記、回憶錄和民間家族史,可補正史之寬泛、簡略甚或缺失。二者缺一則歷史宛如跛腳。前代之失可為後世殷鑑。

(七)能量轉換

作者在「後記」中回憶他在內地送審書稿過程中遇到的質疑:「……你的作品《清與濁》一卷中,只見濁,不見清,你的作品的正能量在哪裏,導向是正能量,還是負能量?」

作者秉筆直書:

「以前,我們這一代人,習慣了看小說中高大全的正面形象,或者是「頭頂上長瘡,腳底下流濃」的徹底的壞蛋的形象。但是,文學是人學,世界上沒有十全十美的好人,壞人也不是一點優點也沒有的。而且,好人與壞人還可以轉化,視覺不同,好人壞人的標準也不同。文學的任務是要揭示人性的多面,以及人性在不同的社會背景與自我修養下的轉變、扭曲、回歸。

所以,本書中的人物是複雜的。第一主人公夏古傑經歷了中華民族苦難的歲月,建立了為中華民族復興而奮鬥的世界觀,參加了抗美援朝戰爭,為中華民族站起來立下功勳,成為民族英雄。但是,他回國後被打成右派,成為共和國的階級敵人,坐牢,在勞改農場幾乎被餓死。他開始對他以前堅信不疑的一些理念產生了懷疑。以後,改革開放,他重新樹立了復興中華民族的自信心,努力奮鬥,建立起了一個龐大的飼料王國,為中華民族的經濟崛起立了大功。可是,他卻在一部分人先富起來之後,在全民腐敗的時代潮中迷失了自己,陷入享樂主義的泥淖不能自拔,在豪賭中傾家蕩產,以自殺結束了可悲的生命。

這樣的自然如實的描寫,是正能量還是負能量?我也說不清楚,仁者見仁,智者見智,留給後人去評說吧。」

在此不妨借用王蒙先生一九九四年九月為涂光群著《中國三代作家紀實》(中國文聯出版公司,一九九五年六月)一書的「序」評說:「……正視歷史與寫出真實並不容易,因為總是有人怕真話,怕現在的真實也怕過去的真實——歷史。」

作者按照生活本來的樣子、生活中發生的事情,忠實寫下——這不正是nonfiction(紀實文學)的第一要義嗎?!

文學的初心和宗旨直指人——作為人,既有光明的面孔,也難免暗黑的心念。要緊的是戰勝暗黑,向光而行。

二Ο二一年十二月三十一日(辛丑年末) 香港

(本文圖片為資料圖片)

蒙憲簡介:男。中學畢業後:去農村、進工廠、上大學、畢業留校教書、再讀研究生後投身出版、期間負笈海外、復落腳香港重做馮婦。幾十年來一直與書籍出版為伍,頗自得能把玩文字於稻粱謀。