王賀

.jpg)

陳子善新著《中國現代文學文獻學十講》封面。(資料圖片)

上海交通大學人文學院王錫榮教授是陳子善先生的摯友,相識已四十三年,早在一九七七年便已共同參與《魯迅全集》註釋工作,後一起在唐弢先生指導下編輯《申報.自由談雜文選》,在中國魯迅研究會活動。其認為陳子善長期從事史料學研究,起步早,積累多,視野寬闊,思路活躍,幾十年來在中國現代文學史料研究方面一直走在前面,研究涉及面很寬,也不乏深度,既要寬,又要深,這是很難的,子善做到了。可以說已經蔚為大觀,確實可稱大家。值得敬佩,值得學習。新書《中國現代文學文獻學十講》(下稱《十講》)對現代文學文獻學的各個維度,各個類型,都做了很好的闡釋。這本書不是從理論到理論,而是從實踐到理論,不是從概念出發,而是從個案出發,更加符合學術發展的規律。它不是對現代文學文獻學理論的探討,而是在這個文獻學的範疇和理念下的個案研究,可以說是一種現代文學文獻學理論運用的示範。對於理論研究者來說,也會有啟發,而對於文獻史料工作者來說,更加有用。讀的時候,做個記錄,記錄在案,以後就知道對那個問題陳子善有什麼說法了,非常實用。閱讀這本書,也引起一種感想,就是史料研究有時候讓人覺得沒有底。有些看上去很靠譜的說法,往往實際上是子虛烏有的。一個新資料出現,就會打破以往的說法。但是要是一不小心,看的資料不夠周全,就會出差錯,被別人發現了,就會成為漏洞,那時候白紙黑字,鐵證如山,無法抵賴。所以提出一個意見,就是魯迅所主張的:不看到一點就寫。但這個毛病,很難徹底根除,自己也常會犯這樣的錯誤。所以現在這支筆感覺越來越沉重,寫史料文章越來越小心,但有時候發現,誤差還是難免。子善先生在這書裏,做了很好的示範。他都是從一個事實出發看,甚至是從證據出發來談事,覺得比講空頭理論強多了。當然,正因為如此,史料學的提升空間還很大。史料學理論的建設也需要,不能忽視,更不能無視。陳子善在這裏提出的現代文學史料學各個塊面,也都還有理論建設方面的問題。史料學作為一個社會科學研究學科,理論的建設還有很長的路要走。不過,史料研究和史料學研究也是有不同的分工的。我們這裏是講史料研究實務,不是史料學理論研究。現在的問題是搞理論的人,史料研究同樣有造詣的人並不多;而搞史料研究的人,理論修養又往往不夠。要無縫對接很難。所以子善兄的這本書,從史料研究的角度,反過來對史料學理論建設,應該有一定的啟發。所以希望並且也相信,子善兄這本書對於現代文學史料學,無論在實務上還是在理論建設上,都有幫助。

武漢大學文學院陳建軍教授表示,子善先生在中國現代文學文獻研究方面作出了巨大貢獻,每一位受惠於他的學者、讀者,都應該向他致謝、致敬。在子善先生的影響下,近幾年,個人在中國現代文學文獻研究方面也做了一點工作,這大概是王賀兄邀約我充任「與談人」的原因吧。同以前相比,中國現代文學文獻資料越來越受到學界的重視,建立中國現代文學文獻學的訴求越來越強烈,呼聲也越來越高。要想把中國現代文學文獻學建成一門獨立的學科,不僅需要確定其有別於其他學科的研究對象、研究範圍、研究目標(宗旨),不僅需要建構一套能體現其獨立學術品格的理論體系(包括概念體系)、基本原則和治學方法,而且還應該加強文獻學研究實踐。中國現代文學文獻學既是一門「學」科,也是一門「術」科。用子善先生在《十講.引言》中的話來說,中國現代文學文獻學「也是一門實踐的學問」,「只有在不斷實踐中才能有所發現,有所突破」,才能不斷歸納、總結中國現代文學文獻學研究的一般規律、特點和方法。今天,子善先生又以「漫談」方式談到了一些中國現代文學文獻學研究無法回避或者說無法繞開的問題,涉及筆名、毛邊本、簽名本、手稿,文學廣告,集外文發掘,現代作家舊體詩、文言文整理、數據庫建設、檔案資料利用等方面。子善先生提出了這些問題,同時也在一定程度上貢獻了解決這些問題的具體方案、策略和思路。與其說這是子善先生思考的結果,不如說是他長期實踐的結晶,聽後獲益匪淺,深受啟發。藉此機會,想圍繞子善先生談到的兩個問題簡單地展開來說一下。

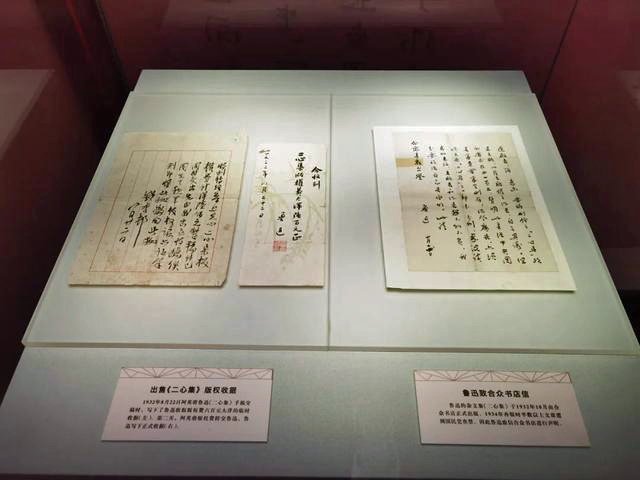

專家觀摩魯迅及現代作家珍貴手稿。(資料圖片)

一是關於手跡和手稿。一般來說,作家的手稿就是他的手跡,作家的手跡就是他的手稿。但事實上,作家的手稿並非全是他的手跡,作家的手跡也並非就是他的手稿。例如,廢名的佛學著作《阿賴耶識論》保留下來的有兩種稿本,一種藏在廢名後人處,是廢名和他的侄兒馮健男抄寫的;一種藏在北京大學圖書館,是廢名和他的一位學生合抄的。再如,凌叔華曾在一幅剛剛畫好的墨梅圖上親筆題寫了一首小詩:「粲粲梅花樹,盈盈似玉人。甘心對冰雪,不愛艷陽春。」在武漢大學余熾昌教授的兒子余禎的紀念冊上也題過一首小詩:「稻穗黃,充饑腸。菜葉綠,做羹湯。萬人性命,二物擔當。幾點滿漓墨水,一幅大大文章。」前一首是元代一個叫孫淑的女子所寫的,後一首出自鄭板橋之手,但有的研究者將這兩首詩都歸在凌叔華的名下。陸小曼曾為《上海畫報》記者黃梅生製作了一張賀年卡,並且題了宋代朱敦儒的一首詞〈減字木蘭花.無人請我〉:「無人請我。我自鋪氈松下坐。酌酒裁詩。調弄梅花作侍兒。心歡易醉。明月飛來花下睡。醉舞誰知。花滿妙巾月滿杯。」有的研究者把這首詞當成了陸小曼自己寫的。《魯迅研究月刊》二Ο一八年第七期刊發了一篇文章〈周作人的六首未曾發表過的白話小詩〉。我看了以後,發現這六首白話小詩其實都是沈啟無寫的,讓我的一位博士生寫了一篇「獻疑」文章。沈啟無在未被「破門」之前,曾一直學習、摹仿周作人的字體, 幾乎達到亂真的程度。有一則材料,我的博士生沒有用。沈啟無自己在《且將就齋藏煆藥廬尺牘》附記中就說過,「我嘗學老人寫字,竟得其似,友朋見之往往稱奇,即老人家中有時亦難辨認其實」。因此,根據手跡判定作品的歸屬,是不能不花考證的工夫的。

二是關於作家全集的整理、編纂。作家作品是中國現代文學研究的中心,也應該是中國現代文學文獻學研究的重點。凡是有一定影響的中國現代作家,幾乎都出了「全集」(「集」「文集」「文存」),有不少全集還獲得了國家級圖書獎。整理、編纂作家全集,涉及到很多問題,如體例問題,底本擇定問題,文字識讀問題,繁簡字體轉換問題,異體字、習慣用字、標點符號處理問題,題註及其他註釋問題,校勘符號及其使用問題(各種全集所用校勘符號不盡相同,對校勘文字的處理方式也不盡相同。在這方面,《廢名集》的做法值得借鑒)。還有,有的全集將作家生前某一作品的不同版本進行了匯校,那麼轉載或作者不知情的刊本是否應納入匯校的範圍,等等等等。對這一系列的問題,目前似乎還沒有形成一個共識,還沒有一個統一的標準、通則和工作規範。再比如,怎樣鑑定全集編輯質量問題。迄今為止,《徐志摩全集》已經出版了好幾種,但在文本的準確度上實不敢恭維。特別是徐志摩的書信,各種版本的全集都存在一些失考、失校現象。二十年前,寫過一篇〈徐志摩書信尚需重新整理〉。疫情期間,將所搜集到的原始資料與新出的《徐志摩全集》書信卷對校後,又寫了一篇〈再談徐志摩書信尚需重新整理〉,發表在《魯迅研究月刊》二Ο二Ο年第十一期。我始終認為,對全集編輯質量的鑑定,應該建立一套科學、規範且行之有效的評價體系。文本準確與否,無疑是評價全集編輯質量優劣的一個很重要的指標。否則,既不能將文本的真實面貌呈現出來,也會對學術研究造成一定的障礙。

最後,回到子善先生的文獻學研究。子善先生的研究幾乎覆蓋了中國現代文學文獻學的目錄、版本、輯佚、整理、辨偽、校勘等方方面面,既注重文獻的文本性,也就是內部研究,同時還注重文獻的外部研究,將某一文獻放在社會、歷史、文化等背景下展開討論,以凸顯文獻的價值和意義。令人佩服的是,子善先生寫了大量的中國現代文學文獻學研究的文章,每一篇都寫得很「實」,絕不凌空蹈虛,都是用材料說話,用證據說話,但每一篇又都寫得不一樣,絕不模式化(文獻學研究文章很容易模式化),而是非常「活」,有趣、有味,耐讀、耐品,富有個性色彩。比如,收在《十講》中的〈《呐喊》版本新探〉、〈巴金《懷念蕭珊》初稿初探〉、〈「女人圈」.《不變的腿》.張愛玲〉等等,堪稱中國現代文學文獻學研究的範例,值得文獻學研究者學習。

學者宜各自從文稿、書信、日記、筆記、收據等手稿載體出發進行研究論證。(資料圖片)

上海師範大學人文學院王賀副教授在閉幕致辭時表示,舉辦這次會議的初衷,是希望圍繞著現代文學與文獻研究相關的一些問題展開討論,也不必局限於《十講》這本新書,特別期待與會各位能夠和陳老師有一些思想上的交鋒,而不是簡單的應和或表揚,陳老師應該不需要這些東西,現在看來,部分地實現了預期。陳老師除了從一開始、回顧自己的治學經歷,在北京的時候接觸到趙燕聲的那批資料開始,討論到他這些年在傳統文獻學、古典文獻學基礎上面發展出來的一些新的、很重要的近現代文獻研究的面向,比如說簽名本和手稿的研究,當然也包括常規的文獻資料如作家書信日記、檔案資料等等的搜集和利用的問題。以檔案資料為例,這些年有一些討論,包括檔案資料怎麼樣和當代文學史的研究結合,在現代文學研究領域當中也有一些應用,但是總體來說,我們現代文學史的研究,包括文獻學的研究,對檔案資料的關注還不是很夠,可能這也和我們的研究習慣有關,我們大多數的研究成果,對資料的利用、處理、引用是有些任意的,在搜集資料的時候可能對資料的批判、「史料批判」有時可能沒有特別注意。比如同樣一個關於某個觀點或者是某個問題的一個資料,從它的可靠性的程度而言,可能這個檔案的可靠性,要比作家作品、他的自我陳述、其他人對他的一些評論等等,可能更可靠一些。

當然陳老師也談到數據庫的建設問題,因為這幾年也在做數字人文,特別關心這方面的問題,陳老師自己雖然不太用電腦,但是他對這些新的現象新的問題非常敏感,也一直特別鼓勵支持我們,數據庫對我們整個不僅對古典文獻的研究,或者現代文學史、文獻學的研究,對整個人文學術都會有一個很大的幫助、便利,可能還有很多的一些挑戰,當然現代文學的數據庫海內外很多很多,但是專題性的數據庫,比如說陳老師講到的舊體詩詞的數據庫,包括比如說一個好的、完整的魯迅研究數據庫,可能都沒有,文學研究會、創造社的數據庫也都沒有,我們國家那麼多重大項目選題很多都是史料整理和數據庫建設,但是這些數據庫建成了沒有,另一方面建設了數據庫之後能不能給我們用,是光盤版的還是在線的、連線的,另外,怎麼樣設計這些數據庫的功能,是不是開放,整體上提供了哪些資料,有哪些可以供我們做一些數據分析和挖掘,不只是說一個簡單的信息查詢等等,都還需要討論和實踐。另外,陳老師也談到新文學和舊文學、通俗文學,和音樂、美術關係的研究,這方面的研究恐怕是很困難的。因為一方面要求我們對音樂史、美術史、藝術史研究有很好的把握,另一方面有了這個把握之後,才能更好的處理文學和音樂、美術的這樣一個關聯。

魯迅的手稿。(資料圖片)

陳老師舉到了沈從文的例子,這樣的例子在現代文學裏面非常多。比如說新感覺派小說裏面,寫到、提到很多古典音樂、詠嘆調等等,為什麼他們會寫到這些東西?我們也不能說他們完全是趕時髦,儘管「趨時」是海派或者說整個新感覺派都有的一個特點,但也不能說他們完全沒有音樂的修養、美術的修養,純粹是「趨時」使然,葉靈鳳的美術修養還是很高的,其他人就未必,但是他們把這些東西放到自己的文本當中,放進整個的敘事、抒情的脈絡當中來,還是很值得考慮的問題。可能關鍵是我們今天怎麼樣把這些問題提出來,關聯起來最終做一個新的詮釋。這樣不僅可以回應前面董麗敏老師提出的很多、很重要的問題,一方面我們的資料整理工作可以給現代文學、文獻的研究能夠提供一批基礎的、可靠的文獻資料,另一方面在這個基礎之上我們也許可以推陳出新,做一些新的研究出來。最後,也正如前面王錫榮老師所講,對於文獻學本身的研究來說,還需要我們從理論探討等多方面推動「中國現代文學文獻學」的建構,現在一些基本的問題可能還沒有很好地澄清、討論。《十講》之體系容或不夠嚴密,其理論論述亦較少,但這些方面,無疑是當前及未來長時期現代文學與文獻研究的方向。

王賀簡介︰文學博士,上海師範大學人文學院副教授,主要從事中國近現代文學與文獻、都市文化與文學、數字人文等方面研究。