黃秀蓮

南昌街,通衢大道,車水馬龍,縱走於深水埗,南達西九龍走廊,北接龍翔道。南昌之名,猶如山東街、通州街、蘇杭街,低訴中國鄉愁;另一端的牛津道、劍橋道、蘭開夏道,亦瀰漫著英國鄉愁,可見思鄉之情,不分國籍,各有懷抱,人同此心。

南昌街與汝州街交會,再延伸到長沙灣道那一段,每逢入夜,店舖打烊了,拉下鐵閘,本應空寂的騎樓底,反而熱鬧起來,如夜墟,把城中一角已深沉的夜色照得半昏半昧,掩映微明。放眼望去,只見街燈之下,另有光芒,一焰一焰朦朦朧朧的漾開,而人影錯雜,三五而聚,把燈花圍住。夜,先天就有股神秘氣氛,何況燈火迷離哩,南昌夜市,情調尤其魅異迷人。

南昌街的茶樓商舖,白日昌盛;夜市地攤,生意獨特。(資料圖片)

南昌街的茶樓商舖,白日昌盛;夜市地攤,生意獨特,百業中唯務兩科。攤主並非引車賣漿的小販,無實質銷售,有專業經營,其外表看似民間草莽,其實腹藏技藝,為客看掌相,與君鬥棋技。尋常百姓一時興起,會在星月下追逐燈光,來到南昌街這另類文化區尋訪高明。

看掌相,古已有之,術士俗稱「睇相佬」,身懷子平之術,學得相人之能,一技傍身,流浪江湖,只求茶飯。相中南昌之旺地,趁著月華,擺下地攤,招徠欲求指點迷津的顧客。所謂「機藏體疚榮枯事,理斷窮通壽夭根;任你紫袍金帶客,也須下馬問前程」,人生中最難勘破者,無非榮枯壽夭而已,若能早著先機,或可趨吉避凶,那麼區區相金,又何足道哉?難怪燈火晃動,除非風雨交加,否則那點點光芒總點燃到迷茫月落。猜想起初是三兩個攤子而已,漸漸有點生意,其他行家自然跟風,陸續潛來,於是騎樓底從一邊到兩側,從路旁這頭到那頭,鱗次櫛比,成行成市。攤主施展實力,各有顧客,相鄰相挨,互不相干,成為小小的南昌夜市,窄窄的民間文化路了。

相士把鏡架傍在牆邊,等如豎起招牌,寫明相金若干,亦有把相書所畫的面相圖掌紋圖,鑲於鏡框,以便解說。所謂地攤,名副其實,隨地而擺,佔地甚小,相士與客對坐小板凳上,客先坐定,正襟端坐,不可亂動。原來農村夜裏捕捉田雞,只要用燈光直射,田雞頓時不能動彈,恰像提燈看相未敢妄動之片刻,故此把看相戲謔為「照田雞」。

相士提起火水燈,焰火微微搖晃,就著光,把面容、掌紋端詳良久,審視一番,才贈君良言,批論前程。相士標榜能知過去未來,預言將來,當下誰都無法驗證,但是說過去,或會不符事實,可是相士擅長口才,善觀神色,有本事把說得不準的話,連忙兜住,及時補充,或者巧言把話說得模棱兩可。顧客中不乏女流,基於女性心理,一定結伴同來;鬚眉則喜歡獨來獨往,靜聽玄機。

老火水燈。(吳昊提供)

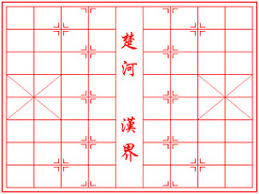

鬥棋技,則不論顧客抑或旁觀,清一色是男性。弈棋文雅,講求理性,有君子之爭,無街頭之霸。善弈者在地上擺下白底印上紅線的棋盤紙,紙張已舊,摺痕斑駁,偏又紙質單薄,怕給風吹翻,便用小石子鎮住四角。火水燈或者大光燈,照亮棋局,弈者常常讓客三子,顯示自己有力追回;而顧客在承讓下依然敗北,也輸得心服口服了。有時高下立判,不消幾個回合已殺得落花流水;有時久戰不休,難分難解。對弈一局,好像是兩元,約等於一張戲票。主與客,勝負難料,誰敗就誰放下銀兩。設下棋局,賴以維生者,當然棋藝深厚,不過偶遇高手,也會敗陣。而圍觀的老中青,或立或蹲,凝神斂息,見下錯一子,棋差一著了,只有焦急、惋惜,要做到完全超然局外恐怕不容易,何況是浮沉困局當局者迷哩。觀棋多了,除了從觀摩中領略下棋心法外,對棋術風雨變幻以至得失成敗,是否體會得更深切呢?

白底印上紅線的棋盤紙。(資料圖片)

夜深,相了,棋罷,人散,倦極的南昌街也沉沉入睡。

掌相與弈棋,源遠流長地流淌於歷史長河,深深淺淺地刻印於中國人的思想裏。曾國藩精於相術,日記中記載了相人的口訣:「邪正看眼鼻,真假看嘴唇;功名看氣概,富貴看精神;立意看指爪,風波看腳筋;若要看條理,全在言語中。」徐志摩儘管是留學英美的紳士,相當洋化,依然偶爾以相學來品評人物。我大哥少年時代曾去南昌街「照田雞」,看掌人說:「你雙掌有旗,即是你有本事扛起大旗;你這一生,不管走到哪裏,都是當領袖的。」大哥年已古稀了,這番預言果然應驗,可見掌相之學,並非盡是無稽。

相士測前說後,弈者棋局交鋒,一席地攤、一盞孤燈、兩張小板凳,毫無背景,不藉宣傳,只憑專門功夫,單打獨鬥,顯露身手,箇中自有其本領。坊間濟濟之士為了謀生,舌燦子平,弈棋揚藝,把中國傳統俗文化融入香港市井圈子裏,口耳相傳,代代相承。如今廟街仍有看相的夜市,格局已變,有檯有凳,不再席地,少了草根而不失志向,貧寒而力爭上游的奮發氣息,至於攤子首尾相啣之盛況當然不復了。自從電視普及後,燈影黯淡,顧客稀少,景況冷落,南昌街這一段燈月交輝的文化風景,在難測的天機下零星落索,最後歸於湮沒,如一局殘棋。

二○二一年七月

黃秀蓮簡介:中文大學中文系畢業,師承余光中 ;曾任中文大學圖書館任白珍藏展──「九十風華帝女花」策展人 。著有散文集《灑淚暗牽袍》、《歲月如煙》、《此生或不虛度》、《風雨蕭瑟上學路》、《翠篷紅衫人力車》、《生時不負樹中盟》。