胡少璋

前幾天,我又清理舊文件,其中有一束是國內文學界友人給我寫的信件。怎麼馬寧、蔡其矯等大家的信件都不見了,唯獨只有福建省作家協會主席郭風給我的信件呢?

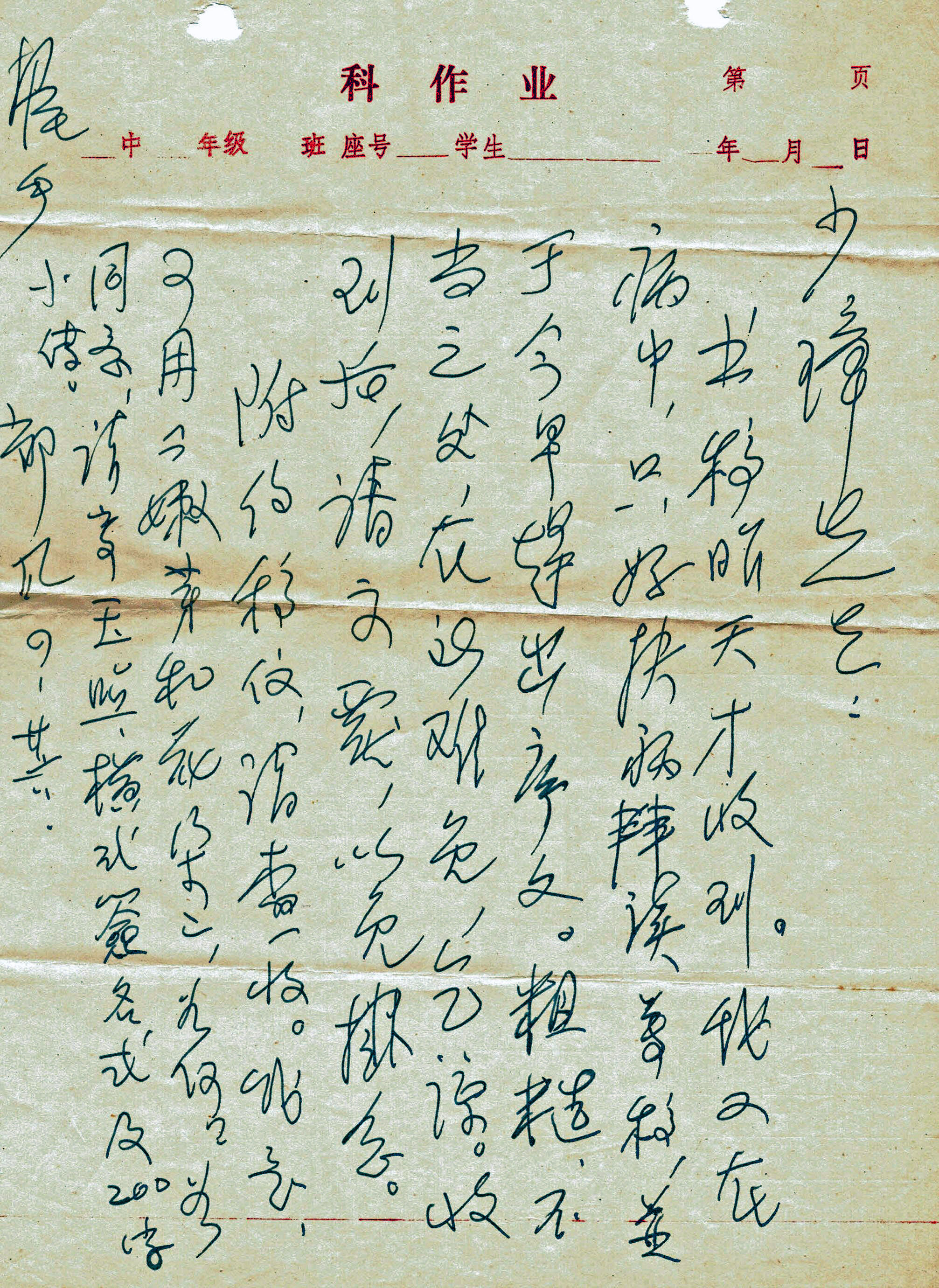

那是一九九六年,我還在《大公報》當編輯時,要出一本散文集《香港的風》。為什麼要出這本書呢?並且要名為:「香港的風」呢?因為,前些時候,我寫的一篇散文〈香港的風〉獲得《人民日報》等全國及海外「共愛中華」徵文比賽金牌獎。在同事和作家朋友們的驅動下,才決定出版此書,並且用獲獎文章的題目作為書名。於是,我將稿件寄給郭風看看,當時我不知道,他在病中,更不知道他「又在病中」。

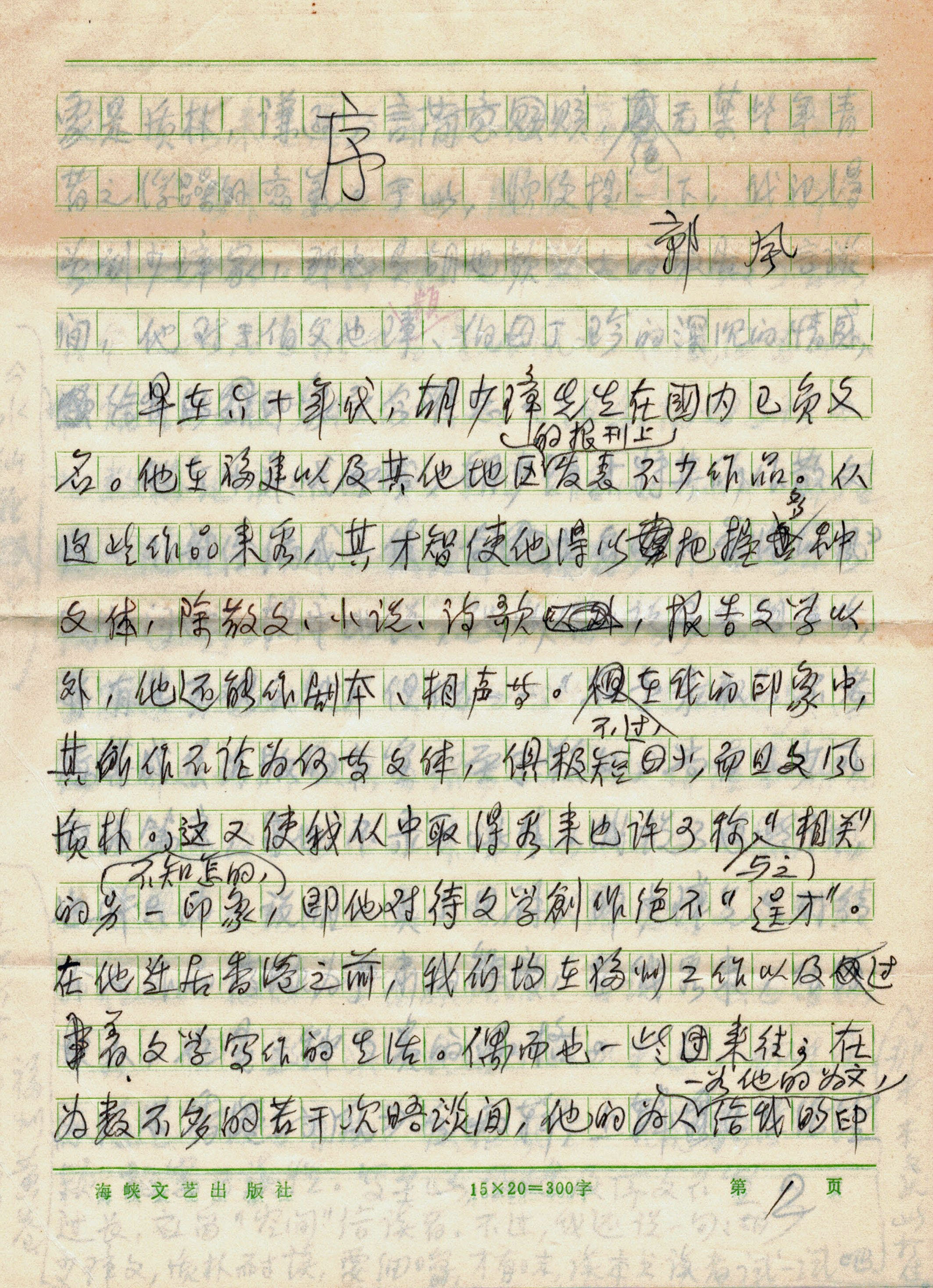

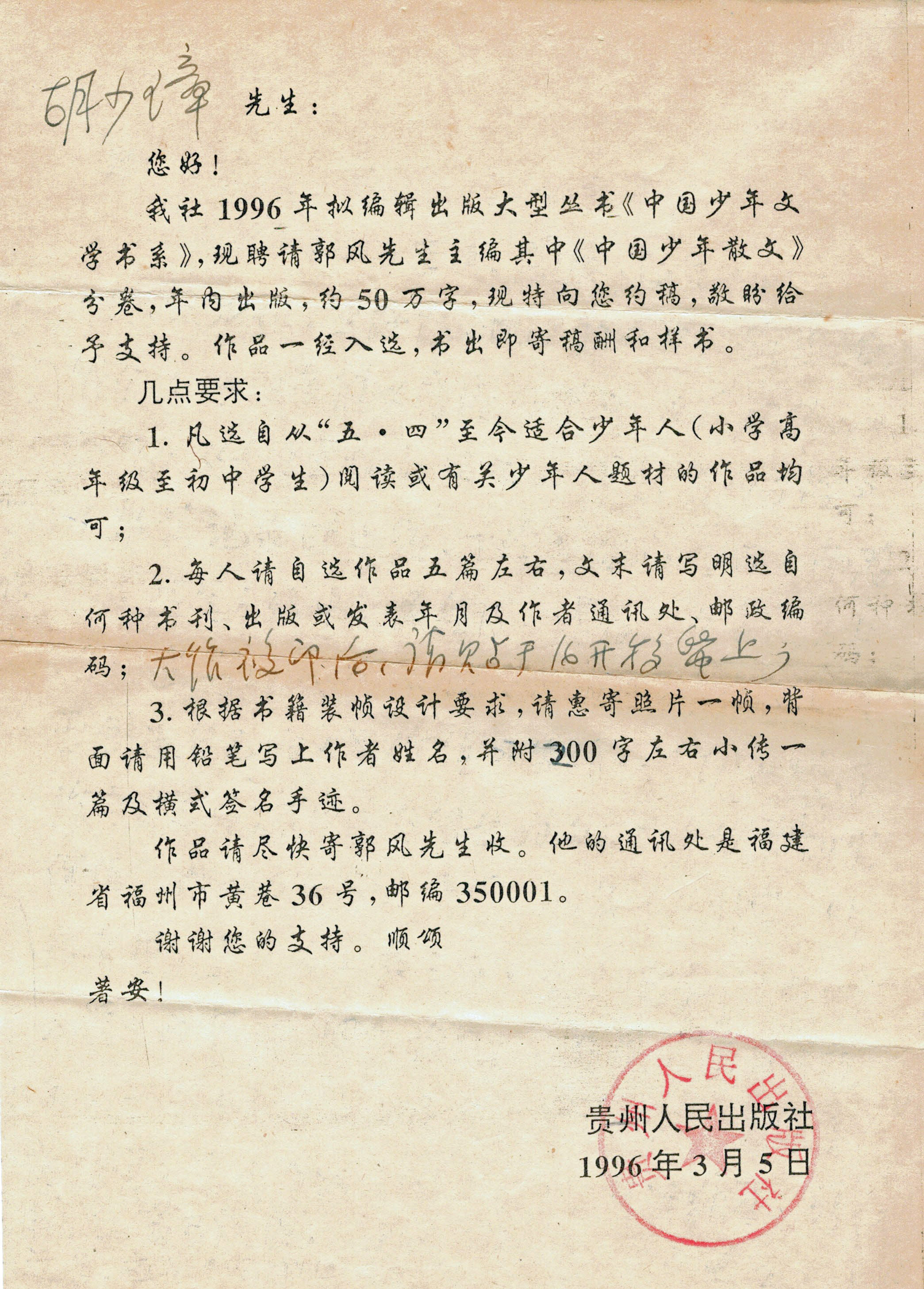

收到書稿後,他即在病床上,邊讀邊寫,沒過多久,他就寄來了〈序〉及一封信,還附了一封貴州人民出版社的約稿信。他為我在香港出版的第一本書寫了〈序〉, 開頭的第一句就是:「早在六十年代,胡少璋先生在國內已負文名。」接著又說,他對待文學創作絕不「逞才」。

我年輕時的創作是亂碰、亂寫、亂投稿,哪個報刊有需要就寫什麼寄去,能發表就可以了。我年輕時學問淺薄而精力旺盛,不怕失敗,猛衝猛闖。面對郭風老師的判斷,我異常驚訝,他把我拔得太高了。其實,六十年代,我根本沒有什麼文名,更沒有什麼才可「逞」。我自己肚裏有多少墨水,我自己知道,我想他也是心裏明白的,但為什麼要這樣讚揚我呢?實在不能理解啊!

自從一九八七年,我加入了福建省作家協會之後,在別人眼裏認為我是一位作家,有人也當面說我是作家,我自己在這樣的氛圍下,也意識到自己已從一個作者成長為一個小作家了。入作協後,先安排在評論組,這個組完全是拿棍子打別人的,後來時局變了,我又被編入散文組,專門寫起散文來。從此,不斷地品讀郭老的《葉笛集》等十幾本獨具一格的散文集子,跟著這位福建散文之鄉一哥細潤、精緻的筆觸轉動。也寫了一些受人注目的散文,於是,我定下決心往後就寫散文吧。

貴州人民出版社的約稿信是告知,該社要出版大型叢書《中國少年文學書系》,聘請郭風主編其中的《中國少年散文》分卷。郭老要把我寫的〈嫩芽和花朵〉編入,徵求我的意見。一位前輩、一位福建省作協主席、一位中國散文詩學會會長、正廳級幹部,在「我又在病中」(這是郭老信中的話)的狀況下,還在病榻上為一個作者寫序、覆信、編稿。朋友,你說這怎麼不令我感動而不能自己呢?!他令我敬佩而永記心坎!

郭老不僅關心作者的創作,還關心他們的工作和生活。一九八九年十二月初,我在赴香港定居前一天,到他家裏與其道別時,他怕我隻身外出,人生路不熟生活無著,即提筆為我寫了一封介紹信給他的朋友,信裝進信封後交給我,抓住我的手說,如遇困難就找他幫助!到香港後我打開《星島日報》的招工廣告,即到一家文光出版社去見工,那天剛好是星期六,老闆看完我遞上的一大疊影印文章後即要我留下來,並告訴我下星期一上班,還對我說我們出版社是聘請主編的,社裏已有好幾本要等著你去寫序言、出版說明、前言、後記等等,不僅如此,你還要把編輯部的事管起來。

接著年輕的老闆文先生就帶我出來與大家見面,並指著後面的一張桌子說,你就坐在那裏,我會把樣書都放在桌上,你一來就可以工作了。

我回到家裏即打電話向郭老報告,他非常高興。

時隔二十五年後的今天,我發表的文章已有百萬字之多,也出版了七八本書,海內外的一些華文大小報刊也都問津過,可以說已有了一點小名氣。但是,這可能與郭老師對我的期盼還有相當的距離。面對郭老的判詞,我逐漸理解了。一位大家看一個年輕人是看他的明天,因為年輕人的今天與明天是不同的。當一個人廉頗老矣時,他的今天就是明天、後天,甚至還不如今天呢。可是,我應該怎麼感謝呢?可惜的是郭老已於二Ο一Ο年過世,享年九十四歲。

前輩郭風一看到新人、新秀的優點即予以肯定、鼓舞。對某些初露頭角者的斷語,那怕是誇大一點、超前一點,我看也是不足為奇的。應當將它看成是一種現象,即「郭風現象」。一位大作家對年輕作者的鼓勵,在他來說,也許只是一句很平常的話,然而,奇妙的是對一個小作者來說,可能是萬噸的「能源」,在他的心靈裏,卻會「燃燒」一輩子呢。今天,我們這一代奮進的爬格子動物也已走進暮年了,對待年輕的作者也應當像郭風那樣超前一點、拔高一點予以鼓勵。現在,我就以這篇拙文奉獻給郭風老師,並以之作為追思作為紀念吧!

(本文圖片為作者提供)

胡少璋簡介:一九四一年生,福建省福州市人,六十年代畢業於福建師範大學中文系,一九八九年定居香港,曾任《香港文學》雜誌編輯、《大公報》編輯、《統一報》總編輯及港英政府、香港特區政府藝術發展局審批員。歷任香港書評家協會創會會長。後移居澳洲。著有《胡也頻的生活與創作》、《胡也頻的少年時代》、《胡少璋雜文選》、《香港的風》、《香港的腦和手》等。