楊永安

楔子

一九九四年六月,趙師自灼熱的武漢扶病歸來,最初尚未察覺事態的嚴重性,但他呼吸困難,疲乏無力,送瑪麗醫院後證實染上肺炎,整個肺部積滿膿痰,即要在肋下開刀抽取,雖經月餘以來的調理得以康復,但身體狀態已漸走下坡。千禧以還,他不只一次在金融學院的會議或辦公過程中呈現輕微中風跡象,多是口不能言,但腦袋仍然靈光。二○一三年後,趙師腎臟功能曾跌至百份之五左右,情況一度危重,加上他一向有血糖問題,坦白的說,這幾年都是進出醫院,留院時間長短不一。期間,趙師願意外出與師友學生品茗飯局,正是他身體狀態稍見轉佳之時,若大家發現他在席上感到困頓,甚至行動頗有委靡之態,那末他不願上街時的景況應略可推知。

有謂人生最終的成績單,是在往者舉殯那天才可總結,這或可在趙師喪禮上絡繹不絕的致哀人潮中看到端倪,而在這文集內的輓章、輓聯、詩歌或雜文,旨要並不在歌功頌德,而是通過不同的集體記憶片段,平實地重組趙師一生的行誼,於緬懷之餘,且以他的榜樣為借鏡。因足供記載的正事佚史頗多,我僅聚焦在研究生和研討會上著墨,並加插枝葉豐茂其事。

說研究生和助教

六、七十年代的香港經濟由貧窮漸走上小康社會的道路,但攀登大學的山路仍異常狹隘,更莫說另闢蹊徑升讀研究院,這情況至我畢業時並無重大改變。八十年代初,中文系的研究生獎學金(studentship)只有三個,中文、中史、翻譯各佔其一,趙師千方百計遊說大學增加若干名額,最初不得要領。於是他又設法說服當時系主任何丙郁教授在系內歲餘的零錢中挖一小部分出來,設立教學助理(teaching assistant)一職,薪酬等同半份研究生獎學金,約一千七百元,當時研究生獎學金約三千二百左右,距離剛出校園的教師月薪不過五佰元。後來趙師又說服何教授增設助教(demonstrator)名額,並分拆為半職(half-time demonstrator),月薪也與研究生獎學金相約,不同者只是需要繳交個人入息税;他甚至因為不少研究生在兩、三年獎學金限期結束後仍未完成論文,便把這助教職位一拆為三,讓中文、中史和翻譯的同學繼續受惠,亦令部分將赴笈海外的學長們,在甫提交學位論文,獎學金便停止發放,而又美、加、英、澳大學學期又尚未開始的困窘裏,讓他們或分擔系內教務,或參與編纂書籍工作外,還可維持著一定的生活水平。隨著八十年代經濟起飛,香港政府亦留意培養研究人才,人文科學同樣在這情況下得到眷顧和發展,大學以至中文系的研究生獎學金配額漸增,加上趙師執掌中文系後定制的助教分拆及教學助理等職位,對挽留有意進修高等學位的年青一代固有幫助,對推動本地學術發展也有正面的貢獻。

當然,談到研究生時,便令人聯想到一個不爭的事實,就是趙師碩士、博士生中陽盛陰衰的問題。其實沒有人清楚知悉趙師有多少男學生,但總有一小部分知道他約只有五、六個女徒弟!有些師兄年齒與趙師相去不遠,如育才、玉棠、敘五諸先生即是,有些甚至是數載前,趙師八十大壽時,我才知道這位不時碰面的竟也是同門師兄,如學銘、兆申等先生即是,兒童見面既不相識,人數更無謂推算了。至於大家對趙師只有極少數女弟子的困惑,其實不難釋疑,其一,在比例上,主修中史的女同學本來就遠較男生為少,畢業後繼續進修的簡直是鳳毛麟角;其二,大家都十分清楚趙師的性格,他既不喜作荏弱可憐態的少女,又討厭嘮叨不休的中女,但在趙師眼中,最差勁的還是賣弄風情,企圖藉種種媚態騙取老師分數的,出自他日用大詞典的「妖婦」!趙師常以相類的語調,奉勸偶爾叩門問津的女學生「唸書作甚?嫁人也罷!」,嚇得來者以為若非踫到老師被明太祖附身,便是恰遇包青天還魂,登時三縷小女子柔情墮地,一股大男人霸氣沖天;就是這樣,趙門男女弟子比例的嚴重失衡,卻正正反映了趙師的性格。

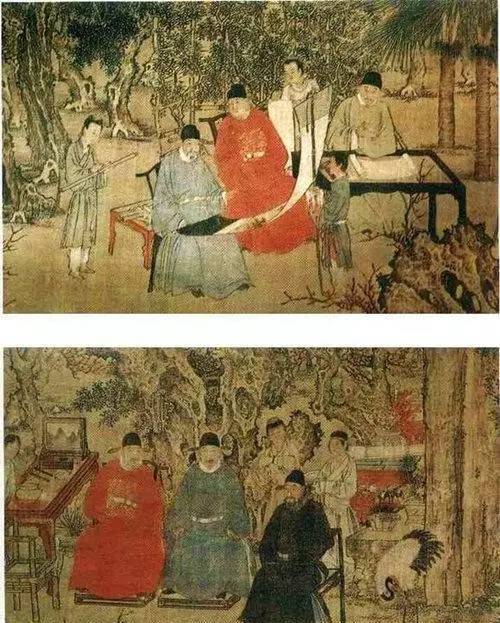

(%E8%BF%BD%E6%80%9D%E9%9B%86%E5%9C%96%E7%89%87).png?x-oss-process=image/interlace,1/quality,Q_100#)

趙令揚教授與一九七一至一九七四屆香港大學中文系學生合照。左三:丁新豹,左五:趙令揚教授。

說研討會與晚宴

就在上世紀八十年代初,趙師有感中史研究生及中文、翻譯助教人數漸有增加,對研討會工作人員不足的顧慮也漸放下;再者,八十年代亦正值香港經濟發展的黃金時期,願意支持學術會議的富商頗不乏人,其中何鴻燊、徐展堂、李嘉誠以至查良鏞等諸先生均樂於解囊襄助。既而,隨著中國改革開放,不少著名學者也能被邀訪港,在人財兼備的優勢下,中文系由過去舉辦國學大師講演的偶爾機遇,開始進入召開國際學術研討會的豐盛時期。

較早期牛刀小試的,應是一九八二年,中文系及歷史系合辦的「晚明至民國思想史研討會」,參加者多屬本地學者和研究生,此後各種契機漸如春筍崛起,大型國際性的會議漸見轉多,一九八五年「香港大學創校七十五周年紀念──國際明清史研討會」是第一個較大型的會議,此後如一九八八年「國際明史研討會」,一九八九年的「五四運動國際學術研討會」,一九九一年「許地山教授學術研究會」,一九九五年「國際明清史研討會」,一九九七「中文系七十周年紀念國際學術研討會」,千禧年「國際明清史研討會」和「孫逸仙與廿一世紀國際學術研討會」等,都在趙師鼓動、發起及籌措下成功舉辦,至於他以文學院院長或以亞非研究國際會議主席身份舉辦的國際會議,陸人龍博士早已提及,我亦不在此唼喋重複。

二○○一年,趙師正式榮休,該年「長城與中國歷史文化研討會」、「二十一世紀國際學術研究前瞻研討會」與「明清兩代帝王及其輔臣之治術國際研討會」接踵而來,大家都在興高采烈,忙得熱鬧哄哄之際,卻有些失落的感覺,為的就怕是過去幾乎每年既忙亂又興奮的時光,將隨著趙師榮休而再不復返。誰料頃刻間,趙師即於二○○二年在中文系主辦「國際明清學術思想研討會」,會議同樣取得豐碩成果。二○○五年他發起和香港歷史博物館合辦「鄭和下西洋六百周年紀念國際研討會」,次年再組織中文學院和香港大學亞洲研究中心、香港崇正總會、廣東省立中山圖書館、廣州中山大學文學院、基督教文化學會、新亞研究所、香港歷史博物館等十餘機構聯合主辦「羅香林教授百年誕辰國際學術研究會」。二○一二年,又舉行「二十一世紀儒學教育之發展研討會」,該會議是由北京國際儒學聯合會、聯合國教科文組織協會、澳門中西創新學院和中文學院聯合主辦的,此後他還在二○一六年主辦「著名作家、翻譯家、文學評論家葉君健先生學術研討會」等。

八十年代初香港大學教授團訪問北京,趙令揚教授在雍和宮留影。

趙師舉辦這些大型研討會有多項貢獻值得提出:

其一,對兩岸四地的學者來說,這是難得碰頭的場合,也是給素知其名而從未謀面的行家們聚會的當兒,提供絕佳思辨對方學術理論的良機;而海外學人的參與,也促進彼此在意識形態上的磨合,為當時學術界帶來一番新氣象。

其二,站在研究生身份來說,經過六、七十年代的封閉後,內地學者來港與台灣及本港或海外學者交流,增加我們探索各個學術領域的眼界和興趣;研討會亦替我們提供了一個宣讀論文的機會,除驅策大家多讀多寫的學風外,文章在會上遭到前輩的提點或同輩的狙擊,對培養年青一代學子的信心及應變能力有莫大裨益。

其三,當時來港赴會學者多如恆河沙數,匆匆掠過腦海的有,周策縱、朱杰勤、金應熙、柳存仁、何佑森、胡守為、陳捷先、繆全吉、陳學霖、毛佩琦、徐泓、蔡鴻生、鄭克晟、管東貴、莊吉發、韋慶遠、張治安、李龍潛、葉顯恩、山本達郎、池田溫、田仲一成、水原渭江等等,這些學術界泰斗的談論風采與滔滔雄辯,至今仍令人難以忘懷。隨隊而來的扈從者中不少為年青學人,於今也已成為獨當一面的學術巨匠。而港大中文系舉辦各大型研討會,也在八十年代之際令香港成為中、台與海外學者切磋學問的橋樑,這自然不能抹煞趙師尺寸之功!

談到學術會議,少不難免仍要觸及研討會晚宴的飲酌飛觴,當年晚宴多設於潮江春、翠亨邨,特大型的宴會曾在珍寶海鮮舫舉行。八十年代至九十年代的晚宴,中、台學者勸酒、鬬酒者不少,陳捷先給我的印象最深刻,在紅酒市場尚未在本地拓展的年代,捷先教授是可以每席均敬謝一整水杯淨威士忌(Johnny Walker Black Label)後,不旋踵又提著拔蘭地酒瓶四出叫陣的豪飲者。敝系主力迎戰的多是維運老師,但總要有些張龍、趙虎鞏衛,這多是兆傑老師,章群老師則偶爾扮演王朝、馬漢的角色。旁人多以為擔任研討會主席的趙師在祝酒之際慷慨激昂,彝尊振臂,殺聲喧天,賓客爭相敬賀,趙師必當酩酊大醉;然而,他一向的戰術都先是躍馬橫刀,虛晃三招,即酒過三巡便藉故離座,與其他不善飲者托杯傾談,打量形勢;一如他在竹戰時的慣用語「且戰且走」,伺機突圍,隨即「差遣」展昭護駕!

見微知著說茶飯

趙師饞嘴是眾所皆知的事實,他揀選的餐館,主要是酒食菜肴及服務態度能中其意者。年輕時代的他,足跡自然無遠不屆,樂宮樓、鹿鳴春、松竹樓、老正興、陸羽茶室、潮州酒家等均是,唯老舖自有結業之日,幸新店亦能留客有時;廿多年前他也不介懷往九龍城一嚐小館子如創發的美食,但這十多年來,他主要還是光顧港島食肆,如翠亨邨、老上海、陸羽、鏞記等,茶局以陸羽居多,自金爺走後,他幾絕跡鏞記。近年趙師心臟和腎臟機能急速退化,步行乏力之餘,雙足亦不能久站,七步成詩尚可以,十步過外必需稍稍定神回氣。正因如此,學生輩如遠止兄等接送他到天一酒家,因自停車場步入飯館頗見方便,過去一兩年,不少茶局也安排到此聚會。當然,翠亨邨和老上海仍是他晚飯的首選,去歲趙師生日飯局和今年大年初六團拜都宴設翠亨邨;畢竟,自馬蒙教授時代開始,中文系的官方酬酢漸多在此舉行,繼後又成為趙師常光顧的食肆。記得去年六月底趙師自京返港後,在同一家飯館舉行晚餐簡報會,飯後我與文信兄一前一後翼護趙師步出長廊,飯館工作人員打趣說我們尊敬老師,我隨口笑稱楊家將自當鞏衛趙宋王朝;事實上,趙師縣籍雖屬廣東澄海,但遠溯族源則來自甘肅天水趙氏,與趙宋皇室的河北涿郡趙氏同宗而不同支。

既談及簡報飯局,則不能不稍放大其事以彰顯趙師的品格。二○○五年,國務院《清史》辦公室委託趙師組成團隊撰修《清史.香港志》,編纂工作依期於一年左右完成後,因早期清史辦負責人相繼抱恙與離職,在新人接掌事務以來,報酬一直沒有發下,這件事令趙師鬱結不已,他雖通過各種途徑交涉,但上方仍延宕耽誤,懸浮未決。去歲盛暑之際,趙師竟以耄耋羸弱的身體,決定親自北上理論,大家都以各種理由反對,事實上,六月酷夏的京城,不會比火爐的武漢涼快多少;然而,怎的婆心苦口勸阻也攔擋不了他的去意,行程由國昌先生及兩位公子陪同,並需攜帶藥物及備用洗腎液防身。趙師看似無故的堅持,恐怕不出兩個原因:十人工作小組是以他名義召集的,不少學者如新豹、智鵬、楚堅、榮基諸兄是因此而加入,沒可能十多年來涓滴全無。當晚飯局中,他藉提出金融學院的同事曾替他與清史辦間的公文往來奔走,說:「一萬或幾千如何也應騰給Karen,這不是金錢多寡問題,而是一種心意。」這句話其實說明了老人家覺得浪費了小組同工的時間,辜負了團隊成員的期盼;正因如此,他在身體狀態尚可勉強支持的時刻,憑藉自己的威望北上周旋,希望為大家爭取應得的福利及回報。就這樣的一樁小事,放在趙師眼中卻是一件無比重要的大事,幾乎比他的性命還要可貴。《史記.遊俠列傳》云:

其言必信,其行必果,已諾必誠。

這十二字真言最符合並切實地形容趙師的處世態度和行事作風。

.png?x-oss-process=image/interlace,1/quality,Q_100#)

一九九七年趙令揚教授(右三)參與饒宗頤教授(左三)八十大壽晚宴。

臨別惜言及致謝

《史記.刺客列傳》又云:

眾人遇我,我故眾人報之……國士遇我,我故國士報之。

唯這僅是混跡市井屠狗之輩的俗見,唸中國書的人不應拘執於「待」與「報」的狹隘思想,師徒關係亦不宜以此功利的目光作出尺度和丈量。

師母早於十餘年前自悉尼返港長住照顧趙師飲食起居,他的病情似有緩和的跡象,但誠如上文所指,趙師患的是內臟慢性衰竭,因此這幾年間進出醫院頻密,以他的性格,初期入院的兩三天一般不會通知其他人,當發現需留院治療或觀察一段時間後,他或知會個別親友和學生。

六月十一日,趙師來電告知他已入瑪麗急症室並已上房的消息,事實上他已入院數天。過往在他入院知會的第一通電話中,總會略說其因由,如最近一次便訴說喫膩與心翳,但這趟只是一句說話,隨即掛線,語言間咽喉有痰,且說話頗為吃力。

我在十二日才能抽空探望,當時趙師雖不斷咳嗽及咯痰,但身體還不至太差。他在病榻中還牽掛著師母的健康和兩位公子的未來,對自己病況雖抱有樂觀的態度,但相對約半年前決定以服藥來抑止心臟衰退時來比較,語氣已有些猶豫。過去趙師入院,我一般探望都獨來獨往,但近兩次我均與文信兄配合時間分工到訪。上回趙師留院的主因是心臟主要血管幾乎都栓塞了,繞道對他虛竭的身體來說,是肯定不可施行的手術,至於血管造形手術成功機會也僅存一半的希望,兩老在安全考慮下,最終選擇服藥抑止病情惡化來擱置始終將面對的問題。今回我在病床旁邊不獨察覺氛圍有異,趙師與師母的神色亦較前凝重,入院的直接原因雖是腹膜炎,但因趙師還有各種積痾難瘳的慢性疾病,所以醫生建議先行監控觀察。

十三、十四日,他在洗腎水和消炎藥水並行腹內流竄的刺痛中還能談話家常,問及者包括福霖教授、用財先生、潤和博士、冠彪兄、家城兄等等,因他主動提及福伯及潘伯,我曾問及需否知會兩位長輩,但一如以往,趙師仍以不宜相煩他人作出婉拒。因我未能在十五日的探病時間到訪,唯有知會遠止兄伉儷代為探望,他們回報說趙師異常疲憊,眼皮略張作招呼狀後便瞌眼休息。

十六日,趙師仍因洗肚而感疼痛,穿上毛衣外,另加毛氈還感到寒冷;因床頭掛上禁食指示,我們只能安慰他多加忍耐,第二天便做手術了,畢竟,大家都一直心存寄望。然而,手術拖延至翌日黃昏才進行,腹部喉管雖拔除,但醫務人員發現消炎藥水未能發揮想像中的作用,趙師整個腹腔已受到感染,若強拖手術,則心臟未能負荷鎮靜劑的藥力,故仍不能清洗病毒。在得知實況後,趙師伸出無力的左手與我相握,病床丁方數呎的空氣一時凝結,半句鐘內幾無半句話語。

十八日中午,趙師轉到深切治療室,醫生雖獲師母首肯作出賭博性的手術,但已知會子美兄要作最壞的打算,因醫務人員替他作各種手術的檢查,我在房外等了個多小時仍未得見,但趙家其他親屬已靜悄地相繼抵達。我在黃昏時再往醫院,醫護人員已替趙師注射麻藥準備洗血,當時他的頸部動脈植入了起駁器。我和文信兄入內探視,趙師精神尚佳,在談及瑣事後,即吩咐要通知在悉尼的瑞炯博士及叻埠的焯然兄,當時已察覺趙師在叮囑我們知會海外友人有關後事安排。隨後,他以朗頌形式說出一段接近六十秒的英語致謝辭,內容是感謝大學對他的眷顧,令他事業有長足的發展,感謝醫院上下對他的照顧,感謝是夕各位出席的朋友嘉賓,最後還逐位唸出家人的名字,並對他們的關愛予以致意,除師母和兩位公子外,還包括兩位經常探望他的妹妹,特別三妹以其專業知識提供了不少意見和幫助。期間字字鏗鏘,面帶微笑,但眼角隱含著欲墮的淚光。

。(%E8%BF%BD%E6%80%9D%E9%9B%86%E5%9C%96%E7%89%87).png?x-oss-process=image/interlace,1/quality,Q_100#)

一九九○年春節趙家家庭照(左起:趙子美、曾燕萍、趙令揚、趙子強)。

由於趙師連續數晚輾轉未能成眠,改入深切治療室後,空調雖冷,但環境頗佳,他笑說是夜自當好睡。十九日凌晨,趙師在睡夢中安詳離世。

胸懷灑落和通達豁寥的趙師在垂危的病榻中宣讀了自己喪禮上的致謝詞,事實上,他在十三、十四日精神狀態尚佳時,已作出最壞打算的準備,他一直催促子美兄帶備紙筆,並在記事簿內謄寫下一串串海內外友人、學生的名字及聯絡方法,我們也是根據他的遺訓,逐一知會他的摯交、故舊、同事和門生。

和風拂檻,樹影婆娑。有華有葉,有因有果。

無己無功,無名無我。鯤鵬何所?太一遨歌。

(本文及圖片轉載自趙子美、趙子強編:《平生玉露灑河汾──趙令揚教授追思集》)

楊永安簡介:趙令揚弟子、香港大學中文學院榮譽副教授。