凌 雁

它真美啊!是非常微細的小花。(作者提供)

時間匆匆過去,約在一個月前的那天,正是農曆新年假期,早上的陽光不算強烈,放在窗台上用水仙盆浸養的水仙花正開得燦爛。更換了清水之餘,偶然察覺那個放在窗台邊角的閒置小花盆有點異樣,表面呈現亁涸的泥土長出了一捆幼幼的青絲。說它是青絲是對的,它就好像髮菜一般幼小,蜷曲起來像一粒翠綠色的小彈珠;它是甚麼東西呢?當時真的沒有任何概念,只感覺它是有生機的植物。不敢給它胡亂澆水,深怕這幼小的青絲會一下子受不了,於是用噴壺把泥土表面噴濕。相隔幾天再看它時,青絲球散發開來,幼絲長多了,長高了,青蔥的綠色幼苗有點可愛;接下來每隔三幾天便把小花盆放進淺水砵中,讓它從底孔吸水再滲透上土表。今天,它已經長到十厘米高度,青絲變成幼長的嫩葉,中間還伸出幾支比較高和較硬朗的幼莖,分岔的頂部長出比半顆芝麻還要小的米白色顆粒。好奇心驅使我透過微距鏡頭把它拍攝下來,定神看一看,它真美啊!是非常微細的小花。

是東風把這小植物弄醒,莎草冒出來了。(作者提供)

生物課堂學習已經是年月久遠的往事,再也沒法回憶起那位生物老師的容貌,他所教授的植物學內容同樣蕩然無存。閒時喜愛栽花種植只是出於興趣,這株小東西到底是甚麼植物呢?我倒希望尋出它的名字,或者還會有其他可愛的故事浮現出來。從印刷的書本中找了一番卻連半點頭緒也沒有,唯有透過與時並進的軟件作網絡搜尋,仔細地將最接近的描述和圖片與實物對照比較,终於相信這就是它的家族:莎草。它究竟從那裏來到我家中的小花盆裏呢?只有天曉得吧!窗台朝向東南方,大概是東風把這小植物弄醒,莎草冒出來了。

他需要依賴手杖幫助行動了。(作者提供)

乘升降機降到樓下大堂。步入大堂的時候,剛巧前方的另一部升降機同時抵達;一種訝異感覺令我瞬間停步。先是一隻有點兒顫抖的手緊握著手杖伸出升降機外,這是一個熟悉的身影;他低著頭,彎下腰在我身前緩慢地從升降機走出來。雖然大家間中會在平台附近偶然相遇,彼此只是點點頭,但並不太熟絡,也沒有請教姓名。他向來都是低頭、彎腰的,大概是由於年紀大脊骨衰退無力吧,雖然雙腳走起路來較為緩慢卻是行走正常;令我訝異是首次見到他需要依賴手杖幫助行動了。他沒有抬頭看其他人,其他人都讓他先行;在大門前他忽然間表現得有點兒不知所措,可能由於不習慣手中多了手杖,不知該用那隻手去按下開門電掣,他在霎時間似乎出現了反應遲疑。我趕忙代辦和伸手替他推開大門,他報以微笑點頭出門。 跟隨他慢慢地走向屋苑平台,心頭不期然泛起了一陣憂戚;他的面容訴說出他的健康亮起了紅燈吧。

小小的蜂兒圍繞著杜鵑花兒起舞。(作者提供)

建築在平台上行人通道旁的花圃栽種了不少花草樹木,美麗的杜鵑花正在陽光中綻放;純樸的白色,淡雅的粉紅,兩者都很可愛。小小的蜂兒們忙得不可開交,頻繁地圍繞著杜鵑花兒起舞;飛舞一陣,停頓一陣,在一朵朵花兒當中穿梭;想要知道那朵花兒最甜蜜嗎?小蜂兒一定會是最佳評判。小小的昆蟲是如此活躍,活像有用不完的無窮精力;是真的嗎?陳年往事的生物課堂情景忽然不經意地浮現到腦海中,告訴我不要那般天真地幻想,其實工蜂的壽命只有三幾個月光景。在花兒盛開的季節,過於辛勞的採蜜工作甚至令牠們的壽命會縮減至三十多天而已;牠們的活力並不持久,更說不上無窮。

最近這幾個年頭,總覺得起霧的日子越來越少,更不用說有多少個下雨天。過往的這段日子,從窗台遠遠望向港島,在維港海面與山巒之間偶然會泛起一層海霧,像飄浮在雲霧中的海島,煞是優美迷人。小時候住在小山崗上的平房區,濃霧的日子裏開門不見山,五米外的鄰舍在迷濛的白色空間裏隱藏起來,讓人有世界真細小的純真感覺。雖然母親會抱怨清洗後的衣物乾不了,但是我總喜愛那股潤物無聲的白霧。現在,這些景象似乎消失得越來越快了。

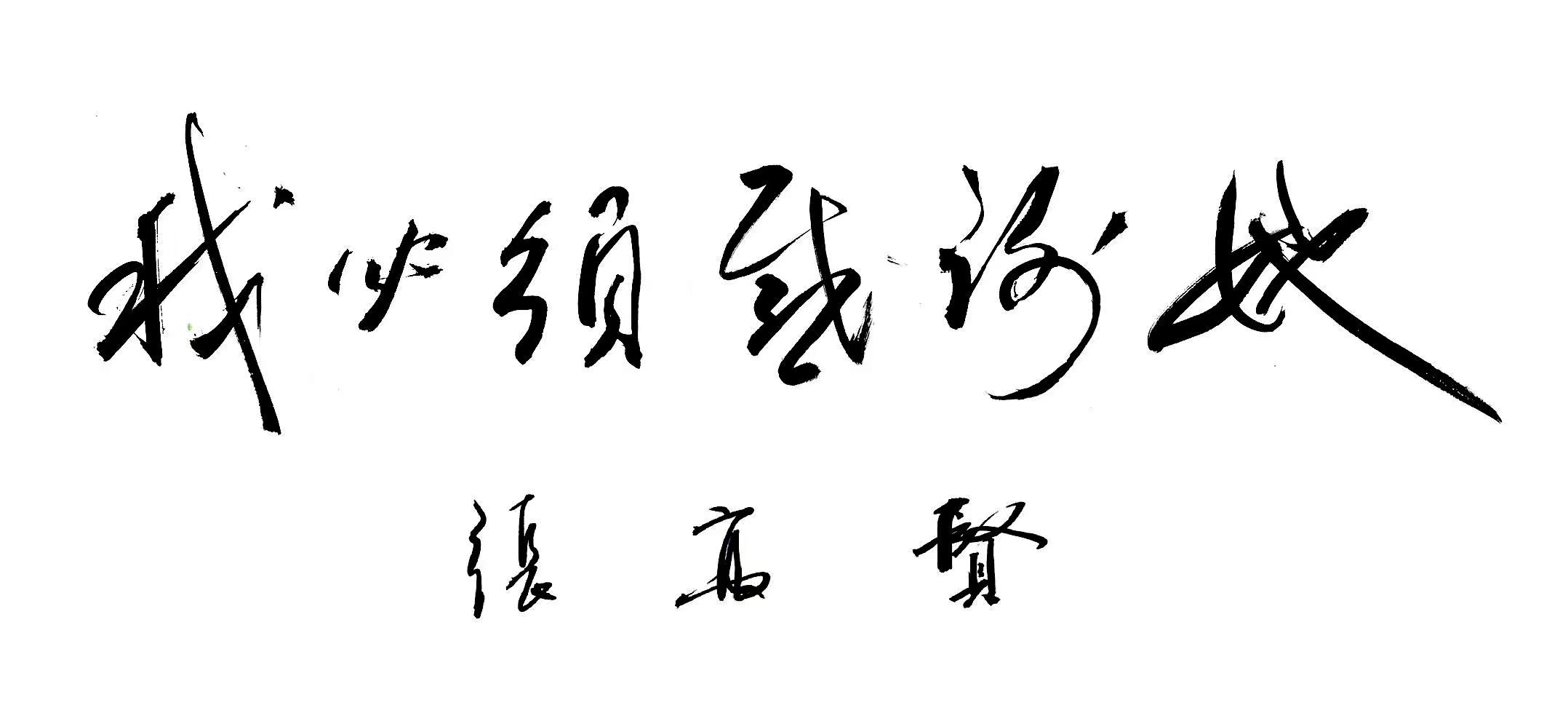

高牆在冬季落葉以後就恍如滿身傷痕。(作者提供)

平台邊緣處有一堵高牆,入冬以後牆身已經滿佈斑紋。往花圃泥土中扎根的爬山虎,它的攀藤不斷地向上蔓生,緊緊地纏繞著牆身不願意放鬆,高牆在冬季落葉以後就恍如滿身傷痕一般。幸好,植物的天賦基因讓它們知道追隨地球的節氣;儘管缺少雷雨的呼喚聲,缺少霧水的滋潤,莎草還是冒了出來,杜鵑花還是盛開,爬山虎的綠葉又再重現,看來很快便會替高牆披上一件美麗的綠色披肩。

植物可以依賴天賦本能進行自身調節來存活發展,可是若果氣候變化持續惡劣下去,植物還會有循環不息的生存機會嗎?勞動的蜂兒壽命很短;青春不再的朋友,從兩腳走路變成依靠手杖的三足慢行,個體生命的活力總會有極限。大地運行不息,萬物的生存還需仰賴大自然提供適當條件,這樣才有機會一代接替一代地讓生命力延續下去。

凌雁簡介:原名馮轉成,祖籍廣東省高要縣,二十世紀中葉生於香港。高中時代曾發表過多篇文藝創作,於當時香港電台的「爐峰夜話」節目中播出,近期作品見於《香港作家》;年青時期曾在業餘時間進行採訪及編輯地區性報紙。在香港成長及接受教育,分別取得工程系「設計與科技」學士、「教育心理學」碩士、「應用心理學」碩士等學位,亦為「香港心理學會」會員。從事生產工程管理工作達十年,其後於中學任教達三十多年,兼任教務主任一職。退休後修讀並取得翻譯深造文憑,現從事兼職翻譯工作。