陳志銳

英培安先生(一九四七-二○二一)在一月十日因胰臟癌病逝後,新加坡各大中英文報章連續幾天報道,早報副刊出了全版紀念專號,接連不斷有文友在各自專欄或投稿副刊《文藝城》緬懷這位極其重要的新華作家(有時佔近全版的幾篇投稿還以為又是專號),《聯合早報》甚至還罕見地在社論上提出「尋找下一個英培安」的時代命題。除了部長親臨弔唁,國家藝術理事會、新加坡書籍理事會與各文學團體發文悼念,草根書室辦了文友的文學追思會,城市書房籌劃了親友的線上追思會等,社交媒體上更多的是中英文追念文字與視頻。

到底是什麼力量讓一位毫無背景,無黨無派、不隸屬任何團體的獨立寫作人得到如此多團體與個人這麼高度的關注與這麼多的悼念文字?我以為,不是其榮獲的國家最高榮譽文化獎、東南亞文學獎、新加坡文學獎,或是被搬上舞台、進入課本、翻譯成多國語言的千萬文字。而是英培安其實代表著許多人只敢幻想而未能實踐的——純粹的理想主義者的傳奇。

對於寫作,英培安這麼一專注、一堅持,就是一輩子。(資料圖片)

英培安從上世紀六十年代中學開始,以現代主義的詩歌踏入文壇。他在學生時代就顯露出絕不隨波逐流的鮮明性格——中二作文課他偏偏寫首詩,結果還得到老師的鼓勵還投稿初見報 ;中二年底只有中文與美術及格的他被其不甚認同的「有貴族氣息」的公教中學開除;後來在義安學院中文系公開與台灣特聘來新的李辰冬教授辯論馬致遠的《秋思》不是文字美的體現而是毫無生氣活力的暮色景觀;自稱自由派的他白天到義安參與當時火熱的罷課活動,晚上寫作、辦雜誌以開展自己的「文學事業」。一九六八年二十一歲就出版第一部詩集《手術台上》,之後的半個世紀創作不輟,共出版詩歌、散文、戲劇、小說整整二十八部。

七十年代英培安開始經營「前衛」書店,並先後出版獨立雜誌《前衛》和《茶座》,不僅引介重要政治、文學與哲學理論,還以筆名孔大山的犀利雜文直抒胸臆、針砭時弊。一九七七年,政府懷疑他與「馬來亞民族解放陣線」有聯繫而以內安法令未經審訊逮捕他,拘禁四個月才獲無罪釋放。拘捕的經驗雖然讓他萌發去國離鄉的念頭,卻也更讓他有了書寫荒誕的現實社會與家國的勇氣。其短篇小說《寄錯的郵件》裏精神醫生對囚於精神病院的主人公說:「我們是為了愛你,你那時候不適合外面的社會」,就源自拘留所偵查人員對他說的一句話:「抓你是為了你好」。

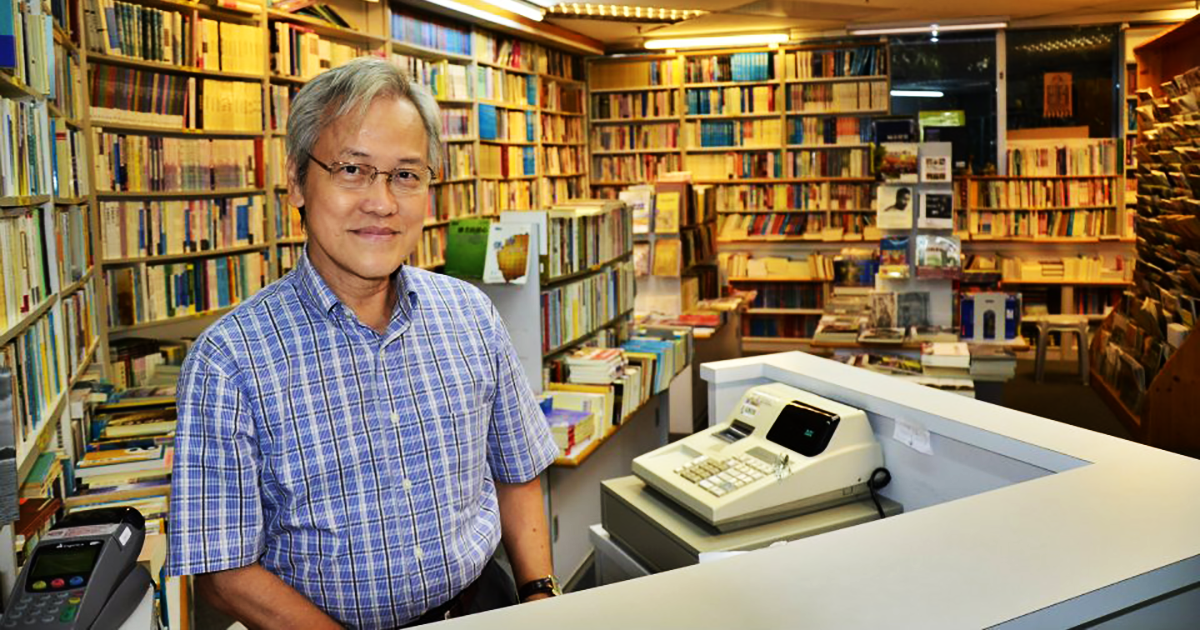

八十年代的英培安成為全職作家,不僅在經濟起飛的新加坡幾乎絕無僅有,更在物質主義坐大的都市社會裏另闢蹊徑,竟然走出一條特立獨行的小道。一九九四年他發現在新加坡無法發表的文章可以在香港見報,毅然隻身赴港,在當時仍非常偏僻的屯門租了三百多呎的公寓(已經比拘留所大一倍多了),靠《星島日報》專欄與《香港聯合報》小說的稿費交租。一年後返新,借鑒香港「二樓書店」的概念在橋北路中心三樓「更上一層樓」地開設「草根書室」。之後近二十年,他在英文急速成為強勢語言的大環境裏,頑固地專營冷門的華文文史哲書籍,一直到二○一四年轉手給被他啟發的三位年輕經營者。在他的精神感召下,延續草根書室的精神的,除了新草根,還有原址樓下的「城市書房」,成為了獅島兩道不想大環境低頭的絕美風景線。時至今日,對許多被啟發被感動的文青與人文關懷者來說,「小小的草根,就是大大的草原」。

二○○八年,他患上前列腺癌,自知僅有大約十年餘生,更是全情投入長篇小說創作,自律卻又瘋狂地每日進行文字創作。因為他認為唯有長篇始見功力,始有格局,甚至代表極端缺乏長篇小說的新加坡的時候,才可以「拿得出來見人」。於是,他邊抗癌,邊應付一場莫名其妙的文壇官司,還邊匪夷所思地每隔三幾年就出版一部長篇小說,而且每一部都備受肯定。《畫室》獲《亞洲週刊》選為二○一一年中文十大小說,二○一二年再得新加坡文學獎。《戲服》同樣獲二○一五年十大中文小說及二○一六年新加坡文學獎。他生命中最後兩本書——長篇小說《黃昏的顏色》及詩集《石頭》分別獲得《聯合早報》二○一九和二○二○年的年度好書。二○二○年進住醫院,他仍然要求的是筆記本,欲寫出的仍然是心裏和夢裏的詩文。

正是如此起伏的生命歷練裏頭,英培安如石頭般的頑固與頑強的性格得到了充分而徹底的長期磨礪。是的,不管是被校開除、牽涉學運、無辜被捕、出版虧錢、書店日暮、赴港返新、對簿公堂、連接抵抗前列腺癌、大腸癌、胰臟癌等等,都彷彿只是背景的噪音,都無礙於他的寫作,甚至吊詭地說,還有積極的鞭策催促之作用。這要多麼強大的心靈才能化那麼多負面的能量為寫作的動力呵!而是否殘餘的負能量也滲入了他的體內、他的細胞?我們不得而知,但培安一定溫暖地笑說不要迷信,我一定是吃的番茄不夠多,才得到前列腺癌的。我們唯能肯定的是:對於寫作,他這麼一專注、一堅持,就是一輩子。

「草根書室」。(資料圖片)

英培安當然也享受得獎與發表所帶來的榮譽、肯定與填補書店赤字的獎金和稿費,然而我以為可以讓英培安一輩子忍受高處不勝寒般的孤獨地進行創作,除了熱愛成癡溺,還有更根本、更核心的渴念。他說過:「寫作是我獲得自由的視窗」,更於向他致敬的官方主辦的作家節上鏗然指出:

我有個信念:作家必須有自由的心靈,不受政治意識形態影響的心靈,也是不受名利影響的心靈。自由的心靈十分重要,文學的創新、道德的勇氣、對正義的追求,都是要有自由的心靈才能體現。

自由,就是他最純粹卻最堅持的理想。為了自由,他可以堅決不為五斗米折腰——新加坡報館主編好友因為其專欄文章批判社會政治而不願刊登,結果他從此不在該報寫文章。他也不是沒有高薪的工作、大機構的優差,結果都是因為扼殺了他自由創作的時間而被其絕然放棄。甚至還有獎金豐厚的文學獎準備頒給他,也因他對文學獎背後的意識形態有所保留,而斷然拒絕這筆原可充作及時雨的醫療費用。在一個過於現實,崇尚經濟與實用主義的新加坡社會,放棄以上種種以孤寂地進行無人問津、金錢回報遠不成比例的文字創作,簡直就是大部分島民無法想像,甚至天方夜譚的癡愚之舉。或許有少數人稍理解、卻絕對只敢幻想的、拋棄一切後才換取的自由,正是他留給我們最寶貴的理想主義的遺產。

英培安以長篇小說為世稱道,卻在生命的盡頭回到了詩歌的初心。他二○二○年出版的最後一本書就是詩集《石頭》,而裏頭的同名詩就是他一生如希臘神話西西弗斯推石複滾落複推石的——對理想的堅持:

我從山腳艱苦地把你往山頂推移

已知道你會一次又一次地

滾回山腳。而我也知道

只有你

聆聽我艱辛的腳步

沉重的呼吸

只有你見證

我的失望與頹喪

執著和勇氣

然而,也正是對自由的最終極渴望,讓他找到了一輩子最純粹的意義:

我不孤獨。我有林木

蒼空、驕陽、星月、暴雨

以及一起體驗快樂與艱辛的

你

沒有人了解我與你

天長地久的愛

肌膚的親密

沒有人了解

日夜緊貼著你對抗這荒謬

是我們存在的

意義

二○二一年一月二十六日深夜寫於獅島北安頓室

陳志銳簡介:新加坡學者、作家。