惟得

愈來愈覺得參觀博物館像到五星級酒店吃自助餐,琳瑯滿目的各式佳餚,迂迴曲折地擺放在錦緞般的桌布上,未拿起盛碟,眼睛已像弧形大銀幕般拉開,肚子偏不爭氣,隨著年事增長,收縮成舊式唐樓板間房,只能容納三、四個住客,眼巴巴看著美食化作過眼雲煙。今次拜訪上海電影博物館,就興起消化不良的慨嘆。時代流行資訊過剩,一萬五千平方米的總面積,由四層樓平分春色,每層也獲得三千多平方米的版圖,地板若用汽車鋼板支撐,幾乎可以把流落在時間荒原的百樂門舞廳搬回來,每層又分為多個展區,計四樓的「光影記憶」展區五個、三樓的「影史長河」七個、二樓的「電影工場」六個、樓下的「榮譽殿堂」,更增至九個展覽。入場觀眾在昏暗的迷宮摸索,學海無涯,惟勤卻不見岸。過後思量,抓著的只是星星的碎片。

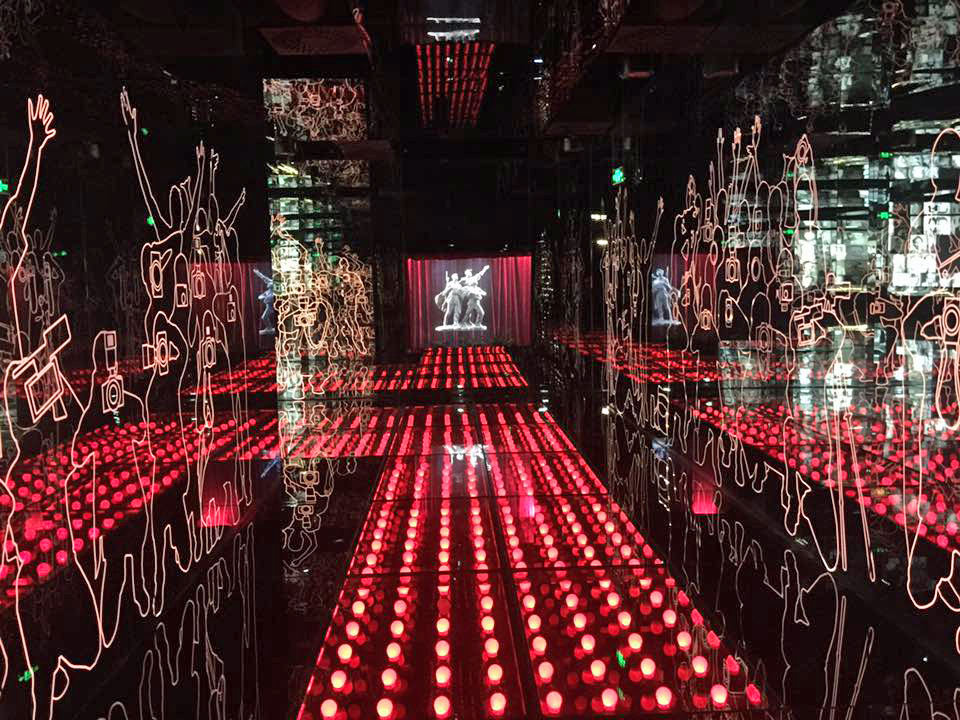

不讓香港專美,上海也有星光大道,設在電影博物館四樓,走在其中,感覺又兩樣。黑暗中有人鼓掌,地板亮起紅燈,參加首映禮的名流巨星不是踏足地毯嗎?幾時偷工減料變成幾盞燈?入場觀眾仿若初到貴境的金山伯,迷途誤闖紅燈區。然而電影不是被人列為第八藝術嗎?雖然不可與街頭流鶯平起平坐,到底不被人重視。加點掌聲,對兩份行業都禮讚,有種敬業樂業的精神。來到「星耀蒼穹」地帶,矚目是「五四以來最負盛名的電影劇作家」夏衍的個人陳列櫃,裏面擺放他與鄭伯奇合譯普多夫金的《電影導演論》和《電影劇本論》,是把電影理論引進中國的第一人,滿堂紅的掌聲果然是品味的保證,經他手指模打過的物事都聲價十倍,文稿劇本之外,夏衍旅遊朝鮮購得的不銹鋼勺子和瓷猴,都成了大光燈投射的對象。如果說夏衍是圓月,像彎刀般簇擁兩旁的就是點點星辰,也不限於銀幕上的明星,幕後的工作人員也獲得表揚,點名讚頌的還不止於名導演和編劇,就有剪輯的周鼎文、錄音的苗振甲和馮德耀、作曲的楊紹櫚、攝影的馬林發和陳震祥,肯定一部戲是集體創作,流露一視同仁的氣量,平時躲在黑暗中觀影,只覺得獨自一人感慨良多,走在上海電影博物館,除了公式化的劇照與獲獎證書,身邊長物比如錄音話筒、耳機、相機、測光錶、看光板、鋼筆,一一在陳列櫃展現,驀然重認電影原來曾被這麼多人接觸,不一定是道具,都與電影人有關,發銹的手錶、色調剝落的公文包,更脫離當事人生長蒼老,見證電影的世故人情。

耳際傳來《四季歌》,彷彿九霄雲外送過天籟,急步趨前,已經來到「大師風采」地段,周璇自有她的展區,坐陣的是她在百代公司練歌時伴奏的鋼琴,右邊竄起高瘦的咪高峰像銀色的樹,左邊一個留聲機,喇叭開放成暗黃色的銅蓮,吹送夏日的涼風。地板設計成黑膠唱片,轉呀轉,圓周轉出她在《清宮秘史》、《馬路天使》、《漁家女》、《歌女之歌》的劇照,往上望,生活照片拼湊成頂上的燦爛圓光。劇照旁邊倒有報章的逝世報導,記敘她風光背後的慘淡收場,《夜上海》歡快的歌聲被《瘋狂世界》取代,是漁家女瘋癲後唱的歌。鋼琴忽然顯得沉重,像大山般壓到黑膠唱片上,歌聲裏帶有秋的肅殺。

「大師風采」自然不止周璇,還有十三位老前輩,粉絲的弊病,卻是心中只有一個她。甫轉身,《四季歌》再度響起,這裏恆常是春天。「水銀燈下的南京路」地段,展陳《馬路天使》開場一幕的微縮景觀,惟是走在虛擬的旅程,我找不到周璇賣唱的酒館、趙丹約會沙煲兄弟的理髮店,場景鋪陳的滬江照相館和永安百貨公司,又沒有在我的記憶裏留痕,可能只在片頭的一組蒙太奇曇花一現。更行更遠,抵步平安電影院裏的飛達咖啡館,據說是幼年的張愛玲經常出沒的場所,祖師奶奶講究的優雅品味,肯定不會是《馬路天使》天涯呀海角覓的知音。時移勢易,昔日電影批判的課題,居然成了今日電影博物館推銷的旅遊景點。

自動扶梯送到下一層,全天候銀幕擁抱我,七分鐘裏急口令覆述影海溯源,我還是喜歡慢條斯理參觀「夢幻工廠」,聽當年上海灘十大影片公司的故事,看四部經典影片的展陳,年前香港電影資料館選出「百部不可不看的香港電影」,對五位資深的影評人已經是一項挑戰,這次從浩瀚的影史長河篩選四顆明珠,更易顧此失彼,不禁為行險着的評判團捏一把汗,結果公佈,卻令人心悅誠服。歌頌女性高尚情操的《神女》,對比展覽男性青春胴體的《大路》,靈與慾兩方面都有照顧。一九三四年的上海,有聲電影已經蓬勃,吳永剛的《神女》堅持以默片姿勢面世,驟看有點落伍,卻因為無聲,吳永剛更着意運用電影語言,阮玲玉的精湛演技更記一功。同年孫瑜的《大路》借一群開路的青年,打造了精壯的民族魂。史詩般鏤刻上海市民抗戰前後生態的《一江春水向東流》,與探索角色柳暗花明的心路歷程的《小城之春》,又巧妙地烘托四十年代外在與內在的世界。《小城之春》的陳列櫃,幾張劇照的挑選鋪排也見心思。頭兩張映照周玉紋與戴禮言在斷壁頹垣,暗示心靈的廢墟容易讓人乘虛而入,果然,下一張劇照,兩夫婦加上初戀情人章志忱與小姑戴秀,四人眉目間都傳送曖昧的情態。底下一張劇照,兩夫婦向初戀情人道別,縱有柔情似水,都鎖在心田間,費穆關注的東方人倫關係,就像上世紀三十年代的上海服裝,「直挺挺的衣領遠隔開了女神似的頭與下面的豐柔的肉身。」既是美德,也是生活的無奈。

樓下的「榮譽殿堂」,有個「榮耀瞬間」,展覽屬流動性,每次的主題是電影人,果真撲捉榮耀瞬間。我拜訪的一天,適逢其會看到《電影是我的生命──湯曉丹、藍為潔文物精品展》。徜徉在分鏡頭手稿、密碼鎖旅行箱、家用的茶葉桶、搓衣板、桿秤和秤砣間。最有趣的發現,是兩夫婦都有副業,原是導演的湯曉丹也寫畫,專注於剪輯的藍為潔後來埋首著作。先前看湯曉丹為《甦鳳記》寫的英文手稿,已經知道他學貫中西,他又會在國畫與西洋畫之間出入自如。水墨畫《故鄉雲山春夢縈迴》和《勁牛圖》旁,又有記取畢加索藍調時期的《裸女》,湯曉丹更會為《一千零一夜》的封面留下俏皮的剪影,手繪多張錄影帶的貼簽。在竹書架旁,又擺放一系列藍為潔的著作。令人會心微笑,卻是兒子湯沐黎畫的一輯生活素描,一組五幅畫,捕捉兩夫婦不淒涼的晚景。湯曉丹要是不躺在椅上養神,便執起放大鏡,周遭還有很多物事值得他搜尋。藍為潔比較修心養性,安詳中帶點無奈,把世界交給年輕人的數碼相機。炭筆般的線條勾劃在米黃色的畫紙,像點滴的生活瑣憶。說真的,上海電影博物館也有技術性的一面,譬如三樓的「動畫長廊」、二樓的「後期製作工作室」……還是流露人文精神的地段教我流連。

(本文圖片為資料圖片)

惟得簡介:散文及小說作者,兼寫影評書評,文稿散見《明報》、《香港文學》、《香港作家雙月刊》、《信報》、香港電影資料館叢書、《字花/別字》、《城市文藝》、《大頭菜文藝月刊》、《虛詞.無形網志》。著有短篇小說集《請坐》(二〇一四年,素葉出版社)及《亦蜿蜒》(二〇一七年,初文出版社) 、 散文集《字的華爾滋》(二〇一六年,練習文化實驗室有限公司)及《或序或散成圖》 (二〇二一年,初文出版社) 、電影散文集《戲謔麥加芬》(二〇一七年,文化工房) 、遊記《路從書上起》(二〇二〇年,初文出版社)。