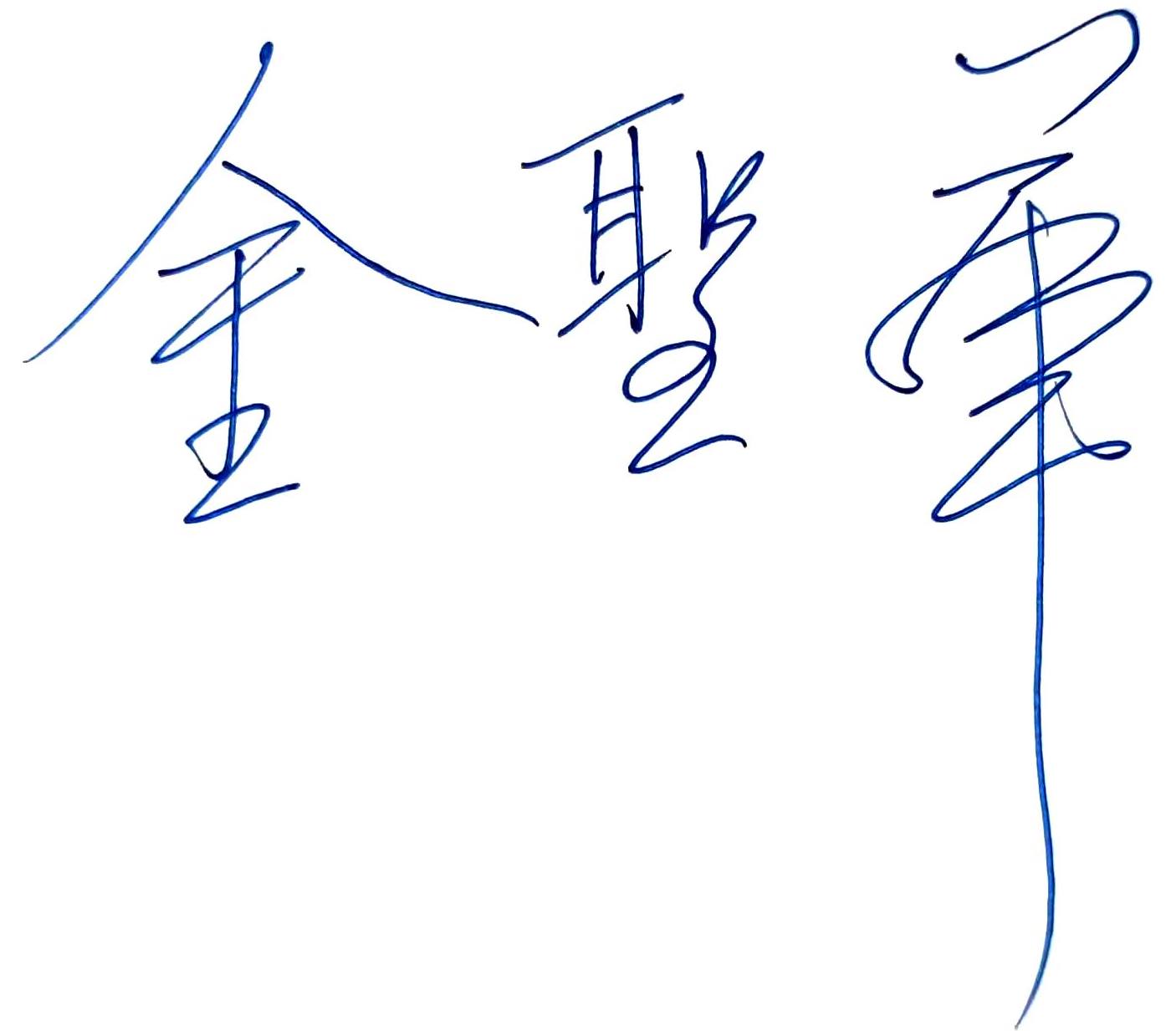

香港中文大學翻譯學榮休講座教授及榮譽院士

| 編按:作者金聖華與林青霞相知相交十八年,風雨同舟,互相扶持,攜手共渡了悠悠歲月。一位是學貫中西的翻譯學家、作家;一位是遐邇海內外的巨星、作家。林青霞說金聖華是她文章的第一個讀者;金聖華則記錄了一位傳奇人物不為人知的真實面貌。《香港作家》網絡版獲作者授權發表即將出版的新作《談心——與林青霞一起走過的十八年》其中四篇文章,以饗讀者。 |

一、緣起

二○二一年三月十七日與青霞通電話,一如往常,我們天南地北,無話不談,從她給影迷團「愛林泉」講的一個笑話開始,說到今屆諾貝爾文學獎得主Louis Gluck(格麗克)的詩學,因為那陣子,我正在用Zoom教香港中文大學翻譯碩士班的《英譯中翻譯工作坊》,有個遠在貴州的男學生選譯了格麗克的評論,而這樣學術性的嚴肅内容,青霞居然也聽得津津有味。電話將要結束時,我對青霞說,想寫篇有關我們多年相交的文章,說著說著,覺得資料太多了,不是一篇文章可以承載得了的,她忽然建議,「何不寫成一本書?」這下,好似靈光乍現,豁然醒覺,對了,為什麼不寫成一本書?

因此,有了寫書的動機。我們都認為,如今世界瞬息萬變,今日不知明日事,任何想法,必須得馬上坐言起行,說做就做,否則,延宕誤事,徒然留下遺憾而已!

這本書當然不是容易寫的,先得想個書名,我暫時想到的名字是:《同步綠茵上——與林青霞一起走過的十八年》。書中計劃把我們相識相交十八年以來的點點滴滴,記錄下來,作為一個見證,將林青霞如何由一個明星,蛻變為一位作家的心路歷程,如實呈現在讀者眼前。誰知道跟青霞說起,個性爽朗的她認為「同步綠茵上」不夠突出,她說書名最好直截了當,讓人一眼就受到吸引。我說,我們多年來談天說地,話題不完,可惜「交談」這麼好的書名,早讓林文月用上了,我們商討了一下,認為那就不如用《談心》吧!

十八年前,由於友人的引薦,我們初次會晤,當時彼此之間,並沒有存在什麼特殊的展望和期盼。友誼是在不經意中自然而然發展的,恰似一顆微小的種子,纖纖弱弱,於適當的時候,播入適當的土壤,經長年累月,在和風吹拂細雨潤澤下,逐漸發芽,成長,如今竟然綻放了一片燦爛繽紛的姹紫和嫣紅!

十八年前,青霞是洗盡鉛華的退隱明星,一位成功實業家的妻子,一個兩名稚齡孩子的母親,膝下的小女兒還是個正在學步的嬰孩。剛完成了生兒育女大任的她,意欲尋找自我在人生道上的方向。我呢?當時還是在中文大學全職任教,一向在學術園地裏忙於耕耘,跟外面的繁華世界,尤其是影藝圈絕少往返。

絕對想不到的是,這樣不同圈子的兩個人,驀然邂逅,在此後的人生旅程上,竟然同步向前,攜手共賞了無數怡情悅性的好風光。這些年來,我們彼此扶持,互相勉勵,無論對生命,對文學,對為人處世的看法,都有了嶄新的感悟和體會。

從相識的第二年起,青霞嘗試把内心的所思所感寫下來,而自從她第三篇文章〈小花〉開始,我就成為她的第一個讀者,眼看著她在寫作前如何全神貫注,寫作時如何廢寢忘食,寫作後如何虛心求教於各方好友,繼而從善如流,一改再改,務必要把文章改得精益求精,方才罷休。

不同圈子的兩個人,驀然邂逅,在此後的人生旅程上,竟然同步向前,攜手共賞了無數怡情悅性的好風光。(鄧永傑攝影,林青霞提供)

青霞是個非常懂得感恩的人,朋友只要曾經對她出謀獻策,予以鼓勵的,哪怕只是提點一二,她都感念在心。於是,她身旁就有了一大堆高人謀士,誰是「伯樂」,誰是「老師」,誰是「知音」,她都經常掛在口邊。剛開始時,她說我是她的「繆斯」,因為只要一對我說故事,就有靈感寫文章了。其實,是她自己早已成竹在胸,不過要找另外一雙耳朵來聆聽一下罷了。日子久了,有時候她事情一忙,就會停下筆來,我在一旁替她的讀者乾著急,偶爾悄悄催促一下,她倒是挺爽快,只要輕輕一催,就又催出一篇好文章來,讓望眼欲穿的讀者和期待佳作的期刊老總特別高興。一日,她心血來潮,說我是她「無形的軟鞭」(這個稱謂,後來變成了她第三本著作序言的題目),常常會在她鬆懈的時候抽她一下。這可是十分冤枉的說法,我哪裏是做鞭子的材料?兒女都說,小時候不聽話,我哪怕作勢要體罰他們,也像搔癢似的,一點也不管用;而我當了這麼多年教師,從來也沒硬起心腸來給任何學生不及格過。因此,我這軟鞭,就算使將起來,也絕不會虎虎生威,霍霍作響的。自二○一一年以來,青霞在繁忙的日程中,連續出版了三本散文集:《窗裏窗外》、《雲去雲來》、《鏡前鏡後》,如此亮麗的成績,主要是靠她自淬自勵,自我鞭策所致。

三年前,我曾經在深圳海天出版社,出版過一本散文集《披著蝶衣的蜜蜂》,書名的寓意,是向世界上所有勤勉不懈,追求美善,而又内外兼及,表裏兼顧的女性先驅(如西蒙波娃和楊絳)及朋友致意。這些朋友,看似身披彩衣的穿花蝴蝶,實則是辛勤釀蜜的勞碌蜜蜂。林青霞絕對就是這樣一個「披著蝶衣的蜜蜂」!也許,在別人眼中,她是養尊處優,眾人供奉的蜂后,美艷不可方物;實則幹起活來,她卻是個不折不扣的工蜂,可以日以繼夜,不眠不休,只要是她自己喜愛的事情,可以做得比誰都投入,比誰都勤快!

林文月曾經說過一句名言,「別人不做我來做」,說的是一件件有意義的工作,包括學術評論、文學創作和文學翻譯。寫這本書,也是別人不做我來做,記錄下來的是一份歷久不渝的友情,一種同步追求創作的文緣,一個傳奇人物不為人知的真實面貌,以及息影巨星如何從紅毯到綠茵,在人生道上,跨界轉身,自強不息的故事。

二、初次會晤

不記得那天是星期幾了,應該是個周末,否則我也不會有空。日期倒是記得清清楚楚的,二○○三年三月八日,婦女節!

車行在飛鵝山道上,路盤旋曲折,因為是外子Alan在開車,緩慢而平穩,也就感到好整以暇,否則,以當時有點好奇緊張的心情,倘若坐上飛車的士,可能會頭暈目眩一陣呢!

不久,來到一個大宅門口,核對了門牌號碼,按了喇叭,大門緩緩打開了,車子慢慢駛進院子,在屋前停下,這時候,她現身了。迎面而來的是一張含笑的素臉,毫無濃妝艷抹;一身乳白的便裝,淡雅,簡樸,倒也使人眼前一亮!

這麼多年來,曾經在街上巧遇過林青霞兩次:一次在大會堂看節目,我坐著,她在我面前施施然經過;一次在皇后大道上,等交通燈轉綠過馬路,她恰好站在身邊。即使如此,看到傳說中的天皇巨星在視線中出現,也不會不顧禮貌直勾勾盯著她瞧,因此,她真人到底是否跟上鏡一樣好看,這還是第一次打個照面。

說起來,我不算是她的影迷,根本也不是任何人的影迷。再說,她出道的時候,我們這一輩,已經度過了追星的年齡了。《窗外》這電影宣傳得沸沸揚揚時,我正忙於成家立業,哪會有閒工夫去管身外之事。然而,多年來,她那清麗脫俗的容貌,不時展現在各種媒體上;她那轟轟烈烈的銀色生涯,也是如雷貫耳,時有所聞的。因此,當朋友在電話中提起,林青霞想找個人聊聊有關文學的事,介紹她看些中英文書,不知道我可有時間否?倒是令我產生一些好感和興趣。一向很欣賞這樣有上進心的人,特別是她現在名成利就,環境優渥,在物質享受方面,可以說要風得風,要雨得雨,假如她純然以吃喝玩樂為生活目標,盡可以舒舒服服過日子,何必花時間來讀書求進,正如粵語所說,自己「搵苦來辛」?

十一月三日林青霞渡過六十七歲生日。(鄧永傑攝影,林青霞提供)

那天,走進屋内,放眼一望,的確令我有些詫異。屋子很大,很寬敞,但是完全看不到預期的富麗堂皇或金碧輝煌,家具靠牆而立,疏落有致,幾乎都是乳白色的,那麼低調,那麼沉靜,跟主人的謙遜隨和,默默呼應。接著,女主人招呼我去參觀後院,院子裏的格局,更是令人料想不到,既沒有中國庭院常見的亭台樓閣,小橋流水;也沒有歐洲宮殿式的花團錦簇,絢爛繽紛,只有碎石小徑,柳條木凳,一切依然是那麼寧謐平和,簡約素淡,使我霎那間想起了京都龍安寺中「枯山水」的石庭景觀,對了,就是那種以一砂一石砌出的禪意美感,如此澄明,如此空靈!時間彷彿凝聚在這一庭空間裏,使人渾忘了外界的煩囂和紛擾。四周有樹,很多影影綽綽的大樹都佇立在籬牆外,如忠實的侍衛般守護著這一方淨土;不見什麼花,心如明鏡時,原是無需凡花俗卉來點綴的。接著,我們自自然然坐在樹蔭下,木凳上,無拘無束的聊起天來。

那天到底聊了些什麼?事隔十八年後的今天,要追憶起來,已經有點模糊了,只記得我們當時是天南地北,即興聊天而話題不斷的。其實,我們生活的圈子截然不同,年齡也有差距,怎麼一打開話匣子就滔滔不絕了呢?到現在我也弄不清楚。也許,因為我原籍浙江,她原籍山東,我們都是在台灣長大的「外省人」,隨後又因各自不同的機緣,來到了香港,嫁給了廣東人。這些年來,我們都蒙受了香港的種種福澤,因而深深愛上了這個有福地之稱的東方之珠。我們談起父母、兄長、兒女,以及生命中的點點滴滴,當然,也談到文學與創作。青霞當時顯得有點靦腆,她說,閒來喜歡看《心靈雞湯》那樣的書籍,不太看嚴肅的大塊文章。至於寫作,那是很遙遠的事,不過她也常常會把一些内心的所思所感記下來,寫在一張張紙片上,鎖在抽屜裏。她更提到,曾經有一位香港大學的洋教師教過她英語,兩人相處得很好,只是,後來老師回美國去了,她們之間的交往,也就沒有了下文。

那天,在樹蔭下,微風中,鳥鳴聲裏,我們聊了好久,青霞特別好客,從客廳中的瓶瓶罐罐裏,掏出好多從各地送來的小吃,一碟碟放在桌子上,讓我嚐嚐。也許是忙於交談,美食沒有怎麼動過,清茶倒是喝了一杯又一杯。我們聊得那麼開懷,竟然不覺得時間匆匆過去,一晃眼已經幾個鐘頭了。於是,相約以後每個周末一次,我會帶些她適合看的中英文章或書籍來探訪,在輕鬆愉快,沒有壓力的情況下,一起研究交流。

是時候告辭了,我們穿過後院,走進屋子,她一轉身拿出一大盒GODIVA巧克力,接著,又搬出一大本印刷精美的雜誌,不太記得内容了,似乎是有關溫莎公爵夫人珍藏珠寶的,說是要送給我。我知道她待客有道,這麼殷切,也因為我事前聲明,從來沒有上門兼差的經驗,這次破例,是為了交個朋友,絕不收費!

「東西太重了,我先替你拿著!」毫無架子的大美人體貼的說,一把將禮物拽了過去,提在手上,另一隻手挽著我,送我到前來接我回家的車邊,跟Alan禮貌的打個招呼。就這樣,結束了第一次的會晤。

這以後,我們又相聚了幾次,記得我曾帶上O.Henry耳熟能詳的短篇小說,如The Gift of the Magi, The Last Leaf 等跟她一起欣賞,正當一切漸上軌道的時候,香港爆發沙士瘟疫,青霞帶著兩個年幼的女兒,匆匆離港避疫去了,於是,我們這段剛剛萌芽的情誼,也就在無法預料,無可奈何的情況下,嘎然而止了!

三、覓名師

二○○四年十二月,蘇浙同鄉會的餐桌上,坐著張樂樂,我,還有林青霞。由於料想不到的原因,促成這次聚會,而這次餐敘,把原本已經斷線的兩端,又連接在一起了。

張樂樂,一個熱心的朋友,當年曾是活躍於電影圈的娛樂記者,跟許多大明星相熟,包括張國榮、林青霞等巨星。後來嫁到美國去了,由於想念香港,時常找機會回來跟朋友敘舊。那年年底,香江才子黃霑因病逝世,十二月五日在香港大球場有場追思會,樂樂特地從加州趕回參加,在會前,這位我與青霞之間原先的穿針引線人,又把我們倆給聯繫上了。

是因為懷念黃霑,青霞發表了她的處女作〈滄海一聲笑〉,這篇文章,題目取得非常好,既是《笑傲江湖》主題曲的名字,而曲中的詞句,如「江山笑,煙雨遙,濤浪淘盡紅塵俗事知多少;清風笑,竟惹寂寥,豪情還剩了一襟晚照」,又確是填詞人一生的寫照。原來,青霞從一開始,就是為文章點題的能手,多年後,她屢次為好友江青設想書名,如《點點滴滴》、《我歌我唱》、《念念》等,這種特殊的才具,早年已有先兆。

從二○○五年開始,我們又時相過從,然不再拘泥於定時定候的相聚,而是採取隨心所欲,自由自在的方式,譬如,在半島飲茶,相約去看電影,看畫展,逛書店,聽演講等。這時候,青霞雖然已經在文壇上跨出一小步,但是仍然謹慎謙遜,抱著畢恭畢敬的態度,到處虛心求教。寫完一篇文章,她會傳給高中同學、各地友人等舊雨新知看,把就近或遠在上海、台北,甚至美國的反饋意見收集起來,悉心揣摩,努力求進。當然,她也會向相識的文壇中人一再討教。以下,就是一些她當時搜羅所得的寫作竅門。

有一回,她向倪匡請益。飯局上,這位科幻小說達人對著大美人說:「文章只有兩種:一種好看,一種不好看。」說畢,這位可愛老頑童的圓臉,嘎嘎嘎的笑開了,就像一團綿綿的南瓜蓉。聽了這番似平凡實高妙的言論,青霞倒是銘記在心,以後無論寫什麼,總是提醒自己,千萬不要寫得枯燥乏味悶煞人!

以後無論寫什麼,林青霞總是提醒自己,千萬不要寫得枯燥乏味悶煞人。(林青霞提供)

又有一回,青霞說,林燕妮曾經表示:「寫文章開頭跟結尾最重要,中間隨便寫寫就可以了。」那到底該怎麼起頭,怎麼結尾呢?這就是問題所在了。記得愛爾蘭裔日本作家小泉八雲好像曾經說過,寫文章,起首就像一條河,你在河道的任何一段跳入都可以。至於結尾,幾年後青霞認識了董橋,向他請教寫作之道,董說:「想在哪裏停,就在哪裏停。」這些高人的指點,對初出茅廬的新手,倒是有些諱莫如深的。

龍應台的妙訣,分為宏觀的和微觀的兩種。先說微觀的,龍告訴林:「文章寫完,要像雕塑一樣,去掉多餘的字,尤其是『我』字,千萬不要寫『我覺得』、『我很榮幸』、『我很慶幸』這樣的句子!」這個容易遵從。至於宏觀的,龍勸諭林寫作前,「最好先畫一個表格,寫上年份、事件、表達你的價值觀等等」,龍自己的文章,常以大時代為背景,富有歷史觀。那麼,青霞懷疑,自己是否得先在書齋裏埋頭苦讀若干年月,才能開始動筆呢?

張大春告訴林青霞,「寫別人沒有寫過的,自己的故事」,這倒是最適合的方式,青霞的故事,有多少人傳過、聽過,但都是道聽途說言過其實,讓當事人自己現身說法,不是最引人入勝嗎?因此,小思認為:「青霞的圈子,青霞的經驗,是旁人無法企及的」,所以該寫她圈子裏自己最熟悉的,獨一無二的經驗。

然而,材料有了,該怎麼書之成文?記得青霞曾經寫過一篇文章,請一位她在文化之旅中認識而當時身在美國的教授審閲,誰知道教授一改之下,添加了許許多多四字成語,形容詞句,乍看,還以為是哪一本教科書中的招牌抒情文,徹頭徹尾跟青霞的原作分了家。這光景,就好比一向打扮素淨的姑娘,忽然穿金戴銀,花枝招展起來,左看右看都不像她!

青霞在踏上文化之旅的初階,的確時常躬身自省,反覆思量,摸索著一條最適合的路子,她既怕自己才學不足,又恐文筆不濟,這時候,她最需要的是增強自信,盡情發揮。因此,我開始介紹一些名家的作品給她看,例如楊絳、林文月、季羡林的散文。這些大家,有一個共同點,就是「豪華落盡見真淳」,他們下筆,不在乎尋章摘句,不在乎精雕細琢,而是以最最懇摯的態度,直抒胸臆,將内心深處的所思所感,通過純真的言語,如實表達出來,因此最能觸動人心。看了這些名家的文章,青霞開始感悟,覺得非常踏實、舒坦,原來,好的文章可以這樣寫的,恰似真正美麗的人,未必需要塗脂抹粉,錦衣羅裙一般。

除此之外,我也盡量將一些在自己人生旅途上,曾經對我從事翻譯和文學創作多番提點、引領、協助、支持的前輩先驅,一一介紹給青霞,希望她也能從中得到滋養,有所裨益。

於是,就衍生了青霞與名家之間,日後種種隔空相遇、隔代求教、千里尋訪、香江會晤等文壇佳話了。

四、互相扶持

那一通電話,來得正是我要出門的時候。電話那頭,傳來低沉哀傷的聲音,「你有空嗎?可以請你來一趟我家嗎?」那是二○○六年五月裏的一天。

那段日子,香港翻譯學會正在籌備慶祝成立三十五周年的活動,由於我重新出任會長,幾個月來,一直忙於邀請名家如林文月、龍應台等前來為學會舉行講座。每次文月來港,我和外子必定會親自去機場迎接,那天也不例外。正要出門的時候,林青霞的電話來了,情急之下,我們決定兵分兩路:Alan去啓德機場,我去香港半山,兩人二話不說,奪門而出。

香港半山?到底是那條街?那棟樓?完全不記得了,只知道那天匆匆跳上的士,從新界直奔港島,一路上心裏七上八下,忐忑不安。青霞要我去跟她聊聊,我得知她幾日前老父仙逝,正陷於喪親之痛中,真不知道該怎麼去安慰她,開導她?那時她家正在裝修,所以搬到香港半山去暫住。失去至親,就好比在汪洋大海裏迎風顛簸的扁舟,茫茫然迷失了方向;這時候還得暫住別處,更會心神不寧。她怎麼經受得住呢?

還記得在早前的日子裏,青霞曾興沖沖為父親籌備壽宴。林老先生說不如等到大壽時再過生日吧!一向孝順的青霞堅持不肯,「生日年年要過,歲歲要做,哪裏還要等?」她特地請劉家昌為老父作曲,並親自填詞——「只要老爺你笑一笑」,更訓練兩個小女兒在生日宴上為老爺獻唱,她還為父親獻上玉桃作為壽禮,又替赴宴的親朋戚友準備了回禮金牌。「我做這些,爸爸可不領情,他捨不得我花錢,還把我訓一頓呢!」青霞笑吟吟說,一點委屈的樣子都沒有,因為心底明白,哪個一輩子簡樸如故而又心疼兒女的老人家不是這樣!

作者與林青霞相識至今十八載,互相扶持,互相勉勵。(鄧永傑攝影,林青霞提供)

那天走進她的居所,發現公寓很寬敞,但暗沉沉的,室外原是初夏暖陽的季節,室内怎麼竟有素秋蕭索的感覺?難道是冷氣開得太大了?這時,青霞從臥室出來,走到客廳,看起來形容憔悴,臉色蒼白,眼睛顯得特別累!從來沒有見過她這副模樣,叫我一時裏不知如何啓齒,倒是她先跟我打招呼,請我在沙發坐下,還讓傭人端出一大碗燕窩來放在小茶几上。「過幾天要回台北去主持爸爸的追思禮了,真不知道到時要說些什麼?」她幽幽說,輕嘆一口氣。空氣在沉默中凝聚了幾分鐘,「你倒說說看,你小時候最記得父親的,是什麼樣的情景呢?」我問。「最記得在我三四歲的時候,每當傍晚時刻,就會蹲在眷村的巷子口等爸爸回來,一見到他出現,就高高興興的撲上去握住他的手,我的手太小了,只好抓著他的大拇指。」說時,她似乎在凝目遠望,悠然出神。「那麼,到你大了,父親老了的時候呢?」我輕輕追問。「啊!那時候反過來了,輪到爸爸握著我的手了」。就這樣,青霞突然醒悟到自己和父親之間的似海親情,原來都在兩手相牽時所帶來的溫暖和安全感中展現無遺。於是幾天後追思禮上想說的話,也逐漸在腦海中盤旋成形了。接著,青霞又想起父親生前的種種:他的雋永智慧,他的雍容大度,他的生性幽默與知足常樂,談著談著,好像從極度哀傷中漸漸釋懷了,正如她不久後在〈牽手〉一文中所說,「父親平安的走了,雖然他離開了我們的世界,但他那無形的大手將會握住我們兒女的手,引領我們度過生命的每一刻」。

那天之後, 我們各忙各的,雖時有通訊,但不常見面。我忙於籌辦第三屆「全球華文青年文學獎」的頒獎典禮,完畢後應王蒙之邀,和余光中一起去了一趟青島講學,之後又遠赴歐洲坐了一次郵輪。那時候,我父母健在,椿萱並茂,以為日子就會這樣平淡而幸福的延續下去,哪知道漫漫長夏的背後,震天驚雷正在靜靜的醖釀中!

七月十號那一日,我正在忙於撰寫《江聲浩蕩話傅雷》一書的序言時,忽然來了個晴天霹靂,原來那天早上,媽媽在房間裏不慎摔了一跤,跌斷了髖骨!頭一天晚上她還開開心心的跟我說,第二天約了診所的姑娘(護士小姐)去飲茶呢。這以後,就是不斷的求醫,連串的診治,持續進出醫院,擾擾攘攘了一個多月,使老人痛苦不堪,叫我們心急如焚。終於,來到了八月中旬,媽媽因昏迷不醒,第四次送進醫院。

記得八月十三號的晚上,媽媽正在ICU(加護病房)裏躺著,當時的我六神無主,心煩意亂,雖然盼著母親最後會蘇醒過來,但心底明白這終究是沒有可能的奢望。這時候,手機響了,是青霞的來電。聽到我語無倫次的陳述之後,她靜靜告訴我:「你該準備了,叫傭人去拿一套乾净的衣服,到時候替給老人家抹身替換。」

那天晚上,從威爾斯親王醫院出來,望見不遠處一排村屋,村屋後橫著矮矮的小山丘,灰藍色天幕上的月亮特別醜,就如一彎陳舊汎黃的貼紙,讓造化隨手一扔,黏在黑越越的山丘上方,一切都這麼突兀!

第二天,八月十四日上午十點,媽媽終於撒手塵寰。頭頂上原有一棵華蓋如傘的大樹,為我遮風擋雨,怎麼突然間就葉殘枝折了呢?

八月十六日,青霞寫了一封信給我:

親愛的聖華:

今年六月於美國洛杉磯的玫瑰園安葬我父親的那一刻,我十八歲的大女兒嘉倩問我,心中有什麼感覺,我說他在我的心裏,我和老爸之間已經沒有了距離,他是「風」,他是「雲」,他是天上的星星,他也是「一股輕煙」,他無所不在,他瀟灑自如。

記得你介紹我看的那本書《斐多》嗎?書裏蘇格拉底說過,靈魂是永遠不死的,人的身體就是靈魂的住所,房子老了,住所舊了,它會再換一所新的房子。既然我們無法抗拒那自然的定律,就只有面對它,接受它,處理它,然後放下它。

伯父是一位基督徒,他必定會以伯母回到天國,回到耶穌基督的懷抱而感到欣慰,他必定也相信他將會在天國與他的妻子相聚而感到釋懷,將來有一天我們也都會在那裏見面,所以,讓我們擦乾那有形和無形的眼淚,在我們有限的歲月裏,尋找到快樂的泉源,讓我們互相勉勵成為生活的藝術家。

青霞

2006-08-16

5:09a.m.

林青霞寫給作者的親筆信。(作者提供)

第二天,八月十七日,青霞又給我寫了一封短函:

親愛的聖華:

今天好一點了嗎?

相信你在處理母親後事的忙碌中,會幫助你暫時忘記自己的悲傷。人家說家有一老如有一寶,別忘了,你家還有一寶呢!

請節哀,保重!

青霞

2006-08-17

1:49a.m.

林青霞寫給作者的親筆信。(作者提供)

不久後,中秋節將至,青霞約我到四季酒店去喝下午茶。那天,我們在靠窗的座位,靜靜的坐了許久,不記得聊了些什麼。天色將晚,這時候放眼窗外,只見車水馬龍,華燈初上了,為什麼這個中秋月圓人不圓呢?我在心中納罕!為什麼外面的世界越熱鬧越喧嘩,我的内心深處越落寞,越蒼涼呢?忽然抬頭,看到青霞從對面含笑望過來,目光中盡顯溫暖與憐恤,從這眼神,我深深體會到——她懂的!