東瑞

從歷史書裏知道絲綢路上的敦煌飛天,也欣賞過有關飛天的藝術畫冊和舞台飛天優美演出,也許印象過深,我也寫過小小說〈飛天〉,不過那是六十年代一個不美妙的故事,一雙男女為情飛天而墮。

八十年代末,我的人生遇到重大挫折,我正在以辛勤的雙手謀取生活和生存權的時候,機構以莫須有的理由給了我一個大信封炒了我,我如同一顆廢了的螺絲釘從高速運轉的大機器裏摔了出去,心情非常失落。那時,大兒子十一歲,小女兒四歲,我的另一半瑞芬辭去做了多年的秘書兼會計的寫字樓工作,當了全職主婦。當時我們初到貴境,生活拮据,我們無力請家政助理。

我為一介書生,無縛雞之力,在文壇和報界又完全沒有任何人事關係,一切只能憑文章品質讓老總取捨,失業的日子裏就寫點零篇散章,賺點奶粉錢。雖被別人遺棄,我卻不自棄,用文字抗議:我寫了〈禮物〉表示,哪怕失業,我會繼續尋覓一份養家的工作;哪怕成為人們眼中的垃圾人,我會照舊在節日裏給兒女買禮物,保證他們的生活品質不會降低。〈禮物〉獲得當時香港文學館館長的梁科慶先生的欣賞。

緊接著,我偕同一家大小南下,到馬來西亞散心。

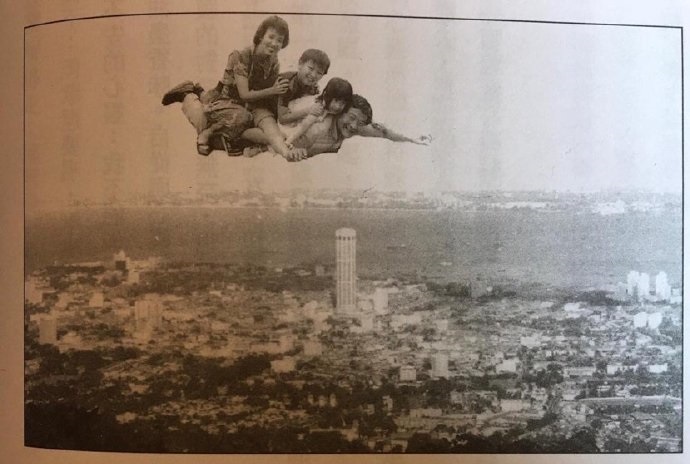

八十年代末,作者一家四口在檳城所拍的飛天照片。

不知當時的大馬作協主席、詩人孟沙(二○二○年故)是無意抑或有心,竟然安排我來一場在吉隆坡中華大會堂的演講(講題是《文學與人》),還召集了文友聽眾八十人給我鼓掌加油,令我心靈受到極度的震撼,心情從此大逆轉,從低落走向奮發。

又緊接著,我們一路北上,在檳城扯旗山,我決定飛天!舉家喝采,馬上贊成!這個「壯舉」,意義重大,意味不同凡響,有好幾重象徵意義:

一是意味著在人生的征途中,我如同一隻折翼鳥,在飛翔的途中突然被無良的獵人射中一點皮肉,雖然不至於從高空跌落下來,但傷痕累累,需要暗自療傷,重新整裝出發,沖上雲霄;

二是象徵著一種不屈服的意志,我需要帶傷前行,而且應該負重,負擔起一家子的生存和溫飽,大男子何患無職?

三是代表著一種得意和滿意的心態,暗喻著傲視小人、蔑視權貴的姿態。我不願意做風箏,讓命運受控於人;我要化為自由飛翔的南飛雁,駕馭自己的生命和前途!

那時我們四口人走到檳城扯旗公園的制高點,看到一位背著老爺相機的人,問我們要不要拍特殊效果的照片?他指著貼在一塊樣板板裏的一張張黑白照片,向我們招徠生意。我和另一半看到其中有一張飛天的照片,非常有趣,那是一個男主人化為一隻大鳥,一家大小騎在他背部,大鳥伸開雙手飛向蒼穹,非常生動。好!就拍這樣的一張吧!

攝影人很高興,頃刻做起導演,開始拍攝他的傑作。他選擇了公園裏的一塊比較平滑的大石頭,讓我伏扒在上面,讓小女兒、兒子和他們的媽媽依次從前到後騎坐在我背部,我隱隱地感到了他們身體的重量,可當時我正處壯年,力大無窮(我還寫過散文詩〈給我力量,赫格里斯(希臘神話裏的大力士)〉)可以支援忍耐很久;按照攝影師的指導和佈局,最後大功告成。拍攝完畢收費,可是他無法即影即有,黑白照片要到第二天才送到小旅店給我們。瑞芬一向相信人心的善良,他一定會如約、按照我們給他的賓館地址,將特技照片送來。後來的事實確是真如此,他沒有理由欺騙我們而失去影蹤啊。

三個大小人騎上伏在地面上的我的形象用暗房技術嫁接了檳城天空的大背景,一張飛天的黑白照片,終於大功告成。那張照片,四人的表情都很自然輕鬆,我像一隻大雄雁,馱著母雁和一對小雁;又像一架飛機,載著三個人騰飛,飛機還有翹起來的尾巴喔。

飛天黑白照,成了值得回味和珍藏的經典照。

我將它作為散文詩〈人生苦短〉組詩的配圖,收在《雨中尋書》一書第三十八頁中。

二十一世紀,作者太太瑞芬在曾厝垵,做了一次「飛天的天使」。

進入二十一世紀,瑞芬也想飛天,但我們的兒女都長大也成家了,我們去金門回港經過廈門,她在曾厝垵,做了一次飛天的天使;這時,經歷了人海拼搏、攜手攀虎山的辛累,微笑總在風雨後,照片多了一份浪漫。

作者與太太手抱孫女、孫子。

第三代出世了,孫女近六歲,孫子快兩歲了,即使再度飛天恐怕也超負荷了,辛丑年初一,兒子一家來拜年,我試試右手抱孫女,左手抱孫子,做了短暫的赫格里斯,拍攝下難得的一瞬間。

算是第二次飛天吧!再度出發!

(本文圖片由作者提供)

東瑞簡介:原名黃東濤,香港作家。一九九一年與蔡瑞芬一起創辦獲益出版事業有限公司迄今,任董事總編輯。代表作有《雪夜翻牆說愛你》、《暗角》、《迷城》、《小站》、《轉角照相館》、《風雨甲政第》、《落番長歌》等一百四十五種,獲得過第六屆小小說金麻雀獎、小小說創作終身成就獎、世界華文微型小說傑出貢獻獎、全球華文散文徵文大賽優秀獎、連續兩屆台灣金門「浯島文學獎」長篇小說優等獎等三十餘個獎項。曾任海內外文學獎評審近百次。目前任香港華文微型小說學會會長、世界華文微型小說研究會副會長、國立華僑大學香港校友會名譽會長、香港兒童文藝協會名譽會長等。