江揚

曾經採訪過金庸先生,那是1998年初夏。我在香港文彙報任首席記者,接到隨同金庸先生去杭州的採訪任務。

金庸 網路照片

上世紀最後幾年,中國多所高校掀起合校熱潮,浙江大學也是其中之一。

剛剛從新華社香港分社副社長退下來的張俊生回到母校,負責當時的浙江大學、杭州大學、浙江農業大學和浙江醫科大學四校合併事宜,成立浙江大學。

報社總編對我說,張俊生特意邀請金庸訪問杭州,只有我們香港文彙報派記者去,你是「獨家」。

金庸先生是我久仰的大俠,在他創造的江湖世界裏氣象萬千。「飛雪連天射白鹿,笑書神俠倚碧鴛」,這是金庸先生為自己14部中篇和長篇小說寫的一個對聯,分別取自小說名的第一個字。 還有一部初期短篇小說《越女劍》。15部武俠作品充滿刀光劍影,部部扣人心弦。赤膽忠心的郭靖,有情有義的喬峰,愛恨分明的楊過,豪邁不羈的令狐沖······也許可以這樣說,凡有華人處,皆有金庸書。

我欣然前往。到杭州天已漸黑,熱心的朋友約我第二天清晨去西湖邊采蓮蓬。她說每年的這個時候,吃上西湖的蓮蓬和荷葉,就會讓杭州人有一種過夏天的儀式感。

天剛亮,我走出酒店,西湖就在旁邊。只見湖面荷葉在動,「啪嗒」、「啪嗒」蓮蓬被折下的響聲不斷。「采蓮人」是湖面養護工,他們坐在一只大小合適的墨綠色澡盆裏,在荷花荷葉密集的地方穿行採摘。

聽聞當地推出荷香套餐,吸引市民早早排隊購買蓮蓬,每人限購三個。朋友送給我兩個蓮蓬,綠油油像個小碗似的,裏面的蓮子冒出圓圓的小腦袋,我興沖沖地拿回酒店。

蓮蓬 網路圖片

來到餐廳,進門就遇上浙江大學負責人張俊生陪同金庸夫婦入座。當金庸看到我手舉的蓮蓬,脫口而出「最喜小兒無賴,溪頭臥剝蓮蓬」(宋·辛棄疾),我連忙應和道「淺笑擘蓮蓬,去卻中心苦」(宋·洪適)。金庸笑眯眯地直點頭。

我請服務員剝開蓮蓬,端上餐桌與大家嘗嘗。

張俊生說這是長在西湖裏的蓮蓬,無公害。我拿起一顆蓮子放進口中,裏頭的蓮心,還沒來得及透出苦味,嘴裏甜絲絲的。金庸邊吃邊說:「真嫩,好久沒吃過剛采的蓮子。」

我提起金庸在《神雕俠侶》開篇裏寫道的神秘深宵怪客,當幾個頑童欺負女孩子時,就見「那怪客頭頂的兩個蓮蓬一晃落下。他張口伸舌,卷在牙上咬住,運氣一吸,數十枚蓮子都到口中,隨即一噴而出。打的眾頑童臉上十分疼痛。幾個頑童大聲叫喊,轉身便逃。」

蓮子本是柔軟之物,可是被那怪客運氣噴逼,這種典型的口吐蓮子功,十分了得。在金庸的小說中,我讀到許多的武術門派,我好奇地問金庸先生:「您是怎麼想像出來的呢?」

金庸笑著說:「有些武術門派本來就有,像少林、武當。當然,也有一些武術門派是我想像出來的,像降龍十八掌就是我從《易經》中想像出來的。你也看武俠小說?」

「當然看,而且讀了就放不下。您的小說創造了一個超脫現實的江湖世界,在這個世界中,有一定的行為準則、是非觀念以及價值取向。您的作品無論是描寫盪氣迴腸的愛情,還是抒寫拳拳溫馨的親情,都充滿著對人性光輝的刻畫。許許多多感天動地的人物、故事和場面,都有極大的魅力而為眾多的讀者尤其是青少年所喜愛。我兒子更是您的忠實讀者,他用儲存的利是錢購買了您所有的作品。同時,還讀完您所有的作品,有的作品甚至讀過好幾遍呢。」

金庸興奮地問小兒多少歲?我答:「14歲。」他接著問:「你知道他為什麼喜歡讀嗎?」

兒子在讀小學的時候,我聽他說同學們都愛看金庸的武俠小說,電視臺播出的電視劇也是根據金庸小說改編。他覺得金庸的小說比起學校要求讀的文學作品人物更豐富、情節更生動,也更讓人信服。

「小兒最喜歡我的哪一本書呢?」金庸接著問。「他最喜歡的作品是《笑傲江湖》,尤其喜愛書中男主角令狐沖,他認為是您作品中最瀟灑,活得最自在的人。而讓他感動的是令狐沖從頭到尾都在一個受傷狀態,卻一直很豁達很從容地去面對這一切,毫不在乎江湖上名利的追逐。」

金庸點頭贊道:「喝酒海量不奇怪,做人要海量,看書要海量。」我提出請先生為兒子簽名,金庸爽快應承,讓我送書去他在《明報》的辦公室。

回到香港後,我告訴兒子金庸先生答應為他簽名,兒子興奮地跳起來!他立刻拿出《鹿鼎記》,我問他為何不是《笑傲江湖》?兒子說,《鹿鼎記》是金庸的封筆之作,雖然嚴格說不算是一部武俠小說,他的主人公韋小寶甚至連一點武功都不會。但在許多人的眼中,《鹿鼎記》是金庸的登峰造極之作。

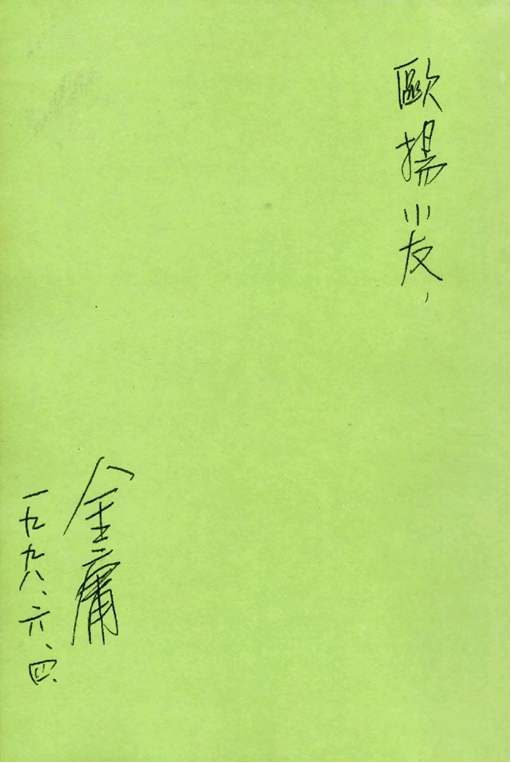

金庸《鹿鼎記》 攝影:江揚

當我將金庸簽名的《鹿鼎記》送回給兒子時,他迫不及待地翻開書的扉頁,只見上面寫著:「歐揚小友」。下麵簽名:「金庸 一九九八年六月四日」。

金庸為兒子簽名 攝影:江揚

「小友」兩個字,讓兒子興奮了好久,為自己第一次與心目中的大俠有如此近距離的接觸,他說將會視為寶貝般珍藏。

26年過去了,大俠已經遠去,小友也已成人,但那雋永的簽名沒有褪色,就像小友的記憶一樣鮮活。兒子在美國哈佛大學讀化學博士期間,仍然重讀金庸作品,重溫大俠的江湖。相信不論經歷多少歲月,不論走過多遠的路途,他都不會忘記點燃過心靈的那束溫暖陽光,把當時的喜悅永遠珍藏在了記憶的深處。

(本文首發於人民日報海外版2024年5月18日)

江揚簡介:中國作家協會會員。曾任香港文彙報首席記者。