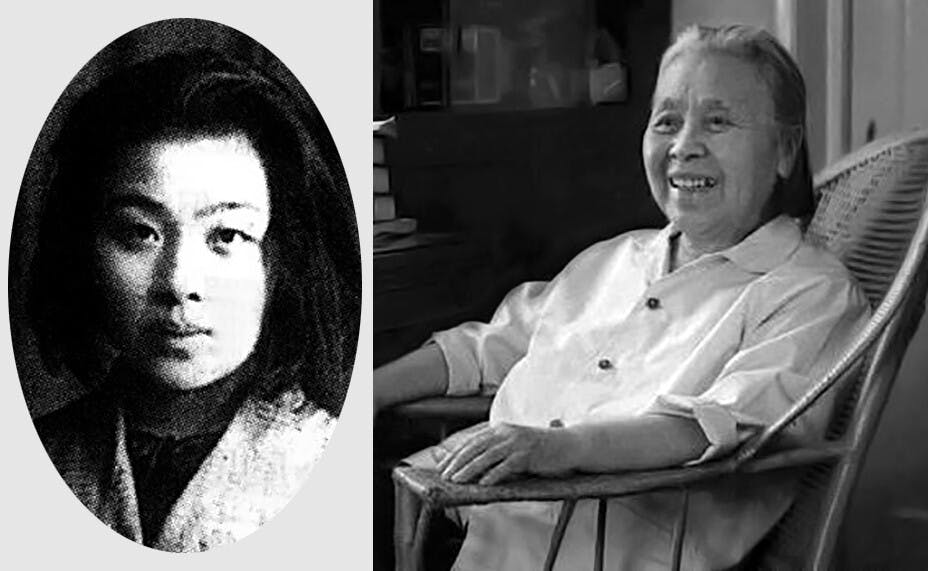

胡少璋

丁玲的「一本書主義」,這句話在百年之後的歷史長河中還會一直被提及下去嗎?(資料圖片)

前天,我從微信裏讀到:華大文學(陳若曦專輯)(總第〇〇五期)中的兩篇文章。一篇文章是:白舒榮/堅持理想 無怨無悔——陳若曦。另一篇文章是:何與懷/陳若曦:堅持信念 一生無悔——從她的名著《尹縣長》談起。

讀了這兩篇文章,我也回憶起了在香港時與陳若曦一道去港島訪問一位租政府一座山頭開農場當農民的退伍軍人作家之事。但此刻我不談與陳若曦的交往,而是專就白舒榮文中指出的:作家的成名,往往不是靠作品的數量,丁玲的「一本書主義」固然惹爭議,但令一位作家成為「大眾情人」,必由某篇或某部作品獲萬眾矚目使然。古往今來多能列舉。

這段話中提及丁玲的「一本書主義」」,我現就丁玲本人對她的「一本書主義」的由來及其對此提法的否定,回憶起丁玲對我好幾次談述的內容。

那是,一九七九年八月六日,我從福州特定到北京去探望剛從山西長治回京暫住於北京友誼賓館的丁玲。她詢問了我們家庭的情況後,也談起了自己的現狀及受批判的一些情況。其中一件是她在文學講習所任職期間,根本就沒有在所內懸掛她自己的巨幅相片及提出「一本書主義」,那是在被批判時橫加上去的罪名。她本人還不知道什麼是「一本書主義」,更沒有提出「一本書主義」,平時也從沒有說起「一本書主義」。

批判時的罪名多多,「一本書主義」只是其中一條,但「一本書主義」傳播得極快又極遠,刹也刹不住,只好由之任之了。

後來,一九八四年八月,我又到北京學習,因為,時間比較長,所以,幾乎每逢假日,我都會去看望丁玲,那時她住在復外大街二十二樓。在閒談中,她大多談及受迫害的往事,當然,也時時提及「一本書主義」的事了。她戀戀不忘,橫加在她頭的「一本書主義」,說著說著自己也大笑起來了。

至於,「一本書主義」在現在以及往後會惹起什麼爭議,這已與丁玲無關了。

時至今日,相隔一九五七年「反右」運動已有六七十年了,作家白舒榮在寫文章時也還提及:丁玲的「一本書主義」。這句話在百年之後的歷史長河中還會一直被提及下去嗎?

可見,歷史的真相是很難被澄清的。不過,我要將我所聽到的丁玲本人對「一本書主義」的講述的真實情況,奉告於讀者的面前,以此還丁玲一個公道。

胡少璋簡介:一九四一年生,福建省福州市人,六十年代畢業於福建師範大學中文系, 一九八七年加入福建省作家協會,一九八九年定居香港,曾任《香港文學》雜誌編輯、《大公報》編輯、《統一報》總編輯及港英政府、香港特區政府藝術發展局審批員。歷任香港書評家協會創會會長。著有《胡也頻的生活與創作》、《胡也頻的少年時代》、《胡少璋雜文選》、《香港的風》、《香港的腦和手》等。曾在前蘇聯莫斯科大學出版社出版過由莫斯科大學東方語言學院教授馬特柯夫翻譯的兩本書。現定居澳大利亞。 一九九一年寫的《香港的風》獲《人民日報》等海內外「共愛中華」徵文比賽金牌獎,二〇二一年六月在澳洲悉尼出版《胡少璋散文選》。