淵懿

緣起

二〇二四甲辰年春運在一場廣而告之的暴風雪襲擾中開啟大幕,然而始料不及的是原本風馳電掣的高鐵卻在大範圍雨雪冰凍天氣的影響下,像患了重疾的壯漢,一路走走停停,搖搖晃晃,從大規模晚點到心有餘而力不足徹底停運,數以億計歸鄉心切的旅客守候在車站翹首期盼奇跡的發生。

就在高鐵被「躺平」,大批滯留車站的遊子望眼欲穿之時,步出人們視野有些年頭,被稱為軌道運輸祖師爺的綠皮火車從坐了許久的冷板凳上緩緩起身,逆襲出山,迎著漫天飛舞的雪花高奏凱歌,精神抖擻,一路狂奔。輪軌間呼嘯的勁道將風雪編織的巨網撕扯出一道深深的裂痕,如黃蜂般上下翻飛的雪花與疾馳的列車一路如影隨形,見證著一個個歸人的走心故事……

(一)

那是綠皮火車一統客運江湖的時代,當年還是一枚文藝青年的我,放下「安能摧眉折腰事權貴,使我不得開心顏」的傲嬌,早起晚歸在火車站售票口肉搏了大半個月,最終兩手空空毫無斬獲。就在我如一隻鬥敗的公雞,垂頭喪氣離開車站之際,一位裹著油漬斑斑的軍綠大衣,顴骨高聳的中年男子突然湊了過來。

硬臥要嗎?

是……硬臥!

加五百,一口價!

踏破鐵鞋無覓處,得來全不費工夫。垂懸在半空的心,終於塵埃落定!

(二)

「天這樣藍,草這樣綠,生活原來可以這樣安寧和美麗。」有票在身,渾身輕鬆的我,又回歸了文青的青澀颯爽,凝眸蹙眉低吟著席慕容的經典詩句,在大蓋帽女列車員威嚴的檢視中,率性登上深圳開往蘭州的西行列車。

按照我的臆想,睡在上鋪的不是「一顧傾人城,再顧傾人國」的蘇小小,也是「眼是水波橫,眉是山峰聚」的范冰冰,當然最妙是蛾眉皓齒、長髮垂肩的金喜善。理想很豐滿,可是骨感現實上演的女主卻是一個除了吃就是睡的加肥版翠花。深呼吸,目及遠方,默念著「人最可貴之處在於看透生活的殘酷後,依然熱愛生活」,隨手將背包的旅行茶具便攜套裝逐一鋪展開來。

(三)

綠皮火車路見不平一聲吼,擼起袖子,甩開膀子,吞雲吐霧,翻山越嶺,過橋鑽洞,好不快哉!

鑲金邊的蘭色碎花護腰茶碗,盛著七分滿橙黃透亮的大紅袍茶湯,隨著火車和鐵軌的撞擊聲有節奏地震顫著,層層漣漪一圈壓著一圈歡笑著向茶碗邊沿漫去。

多年來,我一直將大紅袍當紅茶品飲,直到機緣巧合與一位茶師對飲才知道大紅袍歸屬於烏龍茶,也就是我們常說的青茶。之所以取名為「大紅袍」,有個說法是明朝洪武年間,一位舉子在進京趕考途中腹痛難忍,喝了寺廟和尚的私人藏茶方得化危為安。後來舉子高中狀元,返程時為了答謝和尚便將紅袍披掛在和尚採摘葉片的茶樹之上,大紅袍茶由此得了雅名,同時也有了茶中狀元的美譽。也就是說,大紅袍與紅茶沒有絲毫瓜葛,不過,因著「大紅袍」這個吉祥的名字,如今這款茶葉已成為我回鄉出差不可或缺的靈魂陪伴。

賣水果的吆聲不緊不慢餘音繞樑,啤酒飲料香煙的小推車又在「都把腿收一收」的嘈雜中擠了過來。

「密閉車廂不是規定不讓抽煙嗎?」一位著粉色呢絨大衣,長髮披肩的年輕女士歪斜在車窗邊,磕著瓜子連聲抱怨。

青色煙霧四處游離,四處碰壁,折返再游離,再碰壁。

「這還是開水嗎?泡了這麼久,麵還是硬邦邦的!」蒜頭鼻子,門牙暴突,滿臉胡茬的中年男人抖著二郎腿嘟囔著。

泡麵香氣四處游離,四處碰壁,折返再游離,再碰壁。

「五萬。碰!」

「發財。碰!」

「碰!碰!碰!你有完沒完,今兒手氣就壞在你沒完沒了的『碰!碰!碰!』」。

稀里嘩啦的麻將聲四處游離,四處碰壁,折返再游離,再碰壁。

「你再碰一下!」

「老子就碰了,你敢動一根指頭,小心爺撕了你!」

「沒事,沒事。我兄弟喝多了。哈哈,見諒!見諒!」

「快出牌!三個老A敲死你,別以為甩出三張老K就天下第一……」

「媽媽,我要尿尿。」

「這廁所怎麼永遠有人?」一位牽著小孩兒的中年婦女牢騷滿腹地嚷嚷道。

「各位乘客,晚餐時間到了,餐車為您準備了豐富可口的飯菜。有辣子雞丁、紅燒帶魚、醋溜土豆絲……」廣播中的餐牌依然是多年不變穩坐釣魚台的老三樣。

一天的光陰就在這氤氳繚繞、嘈雜喧鬧的晃蕩中漸行漸遠。南來北往的乘客剛上車時的新鮮勁兒,經過十幾個小時的翻騰沉澱早已涇渭分明。酣睡的變個姿勢繼續酣睡,打牌的換個玩法繼續打牌,吹牛的也是前一句「窮山惡水出刁民,可憐人必有可恨之處」,後一句「一花一世界,佛度有緣人」地天南海北神侃。

赤色晚霞好似被亂棍攪成了一團,沒有規律的四處遊走。幾束淘氣的霞光不知何時從列車的窗縫間溜了進來,平躺在桌上小憩。我將手中的書本放在枕邊,輕啜一口香茗,微抬前額,目光從梁曉聲《鬱悶的中國人》移向霞光燦燦的遠方,映入眼簾的景致底色,不知何時已從剛上車時鋪天蓋地的濃綠切換為漫無邊際的土黃。

(四)

哐當哐當,哐當哐當,星星一顆一顆亮起來;哐當哐當,哐當哐當,夜色一截一截淺下去……

「前方到站天水站,需要下車的旅客,請帶齊行李物品做好下車準備。天水站停車三分鐘……」廣播中傳來播音員猶抱琵琶半遮面的圓潤清甜嗓音。

我借著窗外站台昏黃的餘光,抬腕看了看錶,再折騰三個小時就到列車的終點站蘭州了。

火車喘著粗氣再次緩緩駛出,將光影下移動的旅客遠遠甩在身後。車廂的大人都已下牀,忙亂而有序地梳洗著裝,鬧了一夜的孩子們東倒西歪地還賴在被窩裏,值完夜班的列車員來回穿梭辦理交接班的各種手續。二十元一盒的水果,已劈價為十五元兩盒,但耷拉著腦袋,毫無氣色的水果賣相,已經很難引起乘客的購買慾。

衛生間的紅燈總是亮著,女士們排成長龍,男士們則抓緊時間在兩節車廂的對接處吞雲吐霧。我把早已收拾妥當的行李,又從頭到尾仔細捋了一遍,才緩緩起身握住上鋪護欄,悠悠地伸了個懶腰,接著給茶碗換上新茶,拿起開水壺,距離碗口約十厘米,以四十五度角注水,碗底綠褐鮮潤的條索徹底放飛,大紅袍的葉片因焙火較重而陡然透出的微甜和淡淡花果香氣飛揚直上。

越是緊要關頭,我越是用這樣的坦然心境去面對,這也是出門多年練就遇事不慌的內功。這可以說是成熟的標誌,也可以解讀為衰老的伊始,不過這對於浪跡江湖多年的我來說都沒有多大關係。「莫聽穿林打葉聲,何妨吟嘯且徐行」的詩外禪意,早已化入七經八脈。

(五)

晨,七時二十一分,奔騰了三千多公里的列車,隨著一聲長鳴駛入金城蘭州站。車還沒有完全停穩,心急的乘客便拎著包推著行李箱擁到了狹長的過道口,有的顯然已隔窗看到了接站的親友,揮手間攪動的空氣都充盈著幸福的香甜味道。

蘭州,是這列火車的終點,但並不是我的目的地,再向西行約三百公里的銀武威,才是此行的最終落腳處。

我將最後一口茶香順喉而下,三步併兩步匯入人流步出車站,小步快跑奔赴一場蓄謀已久的「面麵相聚」。

對於一個吃麵老手來說,車站碼頭的牛肉麵館自是不會光顧,舌尖上的綻放來不得半點虛假,酒香不怕巷子深才是顛撲不破的硬道理。

穿過紅綠燈,順著街邊的綠化帶前行百米,左轉便進入一個不足三尺寬的小巷,沿著巷子青石板鋪就的小路前行約五分鐘,往右拐再上一個斜坡,便是一片開闊地,久違的牛肉麵館便如出水芙蓉亭亭玉立在高低錯落的商舖之間。一個箭步跨上台階,掀開厚厚的棉門簾,頭一低便扎了進去。

十點前是蘭州人的早餐高峰時段,人聲鼎沸的麵館如一鍋剛燒開的水汩汩冒著泡。我一邊擦拭著眼鏡片的霧氣,一邊點了一碗朝思暮想的「蕎麥楞」,就是麵的形狀要做成三角形,這也是最考驗拉麵師傅功力的。又加了五毛錢的泡菜、一個滷蛋和二兩厚切牛腱子肉,接著尋了一個有窗的角落安坐下來。環視一圈,麵館原有的空間佈局基本沒有變化,不過用餐的環境確是提升不少,除了精裝修,配置的桌椅從款式到顏色都與麵館的整體格調完美融合。當然,最搶眼的莫過於廚房幾個年輕後生眼花繚亂又配合默契的神操作。

約莫一炷香的功夫,清湯、蘿蔔白、辣椒紅、香菜綠簇擁著一碗熱騰騰的牛肉麵便端上了桌。特有的蘭州牛肉湯清香翻著跟斗打著滾地直往鼻孔鑽,羊脂玉般的麵條悠閒舒適地橫臥在青色大瓷碗裏閉目養神。我的雙眼瞇成一道縫,咽了口唾液,鼓起腮幫軟軟吹開湯頂的辣椒油,沿著碗邊輕輕一吮,舌尖托舉著湯汁在口腔慢條斯理旋了兩個來回,屏住呼吸定了定神,才悠悠呼出一口氣。味蕾綜合反饋,除了大料稍重些,還是當年的老味道!

一碗地道的牛肉麵在「吸溜吸溜」的吞嚥中漸次滑入愁腸,打了兩個鮮亮的飽嗝,又把剩餘的泡菜掃光,用手背將嘴角一抹,讚一聲「滿福」!「滿福」是蘭州方言,用大白話說就是——爽到爆!

大快朵頤,心滿意足的我三拐兩轉回到車站購票處。排隊的人不算多,相比於跨省長途,省內穿梭的火車票還不太緊張可以隨走隨買。我捏著還沒有熱乎的硬座站票,看準車次,跟著滾動的人流很快登上一列即走的西行客車。

不曾想欲速不達,這是一列慢三拍的綠皮車。行行復行行,停停復停停。時間像膠水一樣粘稠而緩慢地向前蠕動,原本三小時的路,行駛了四個鐘頭,才走了三分之二。

窗外掠過的景色,除了蒼涼蕭索的土灰色小屋,便是連綿不絕的祁連山脈。由於參照物的高度相似,讓人產生列車在一個地方週而復始兜圈的錯覺,偶爾有幾棵盛放的杏花樹闖入,但驚喜還未在心底走一個來回,便忽悠一閃又淹沒在無邊的蒼涼之中。

列車穿過烏鞘嶺,駛過武威南,又晃蕩了十多公里,才隨著「吱」的一聲響,橫臥在長長的站台。

(六)

武威是一個西部內陸小城,千百年來以農桑為本。話說公元一二一年,略輸文采的漢武大帝,為了彰顯鯤鵬萬里,鷹擊長空的雄風,派驃騎大將軍霍去病率輕騎出隴西討伐屢生事端的匈奴。

烽煙滾滾,鼓角爭鳴,金戈鐵馬,漢軍不辱使命凱旋而歸,將整個河西走廊收歸於西漢王朝。為了彰顯浩蕩皇恩,武帝特將戰功彪炳的霍去病受封「武功軍威」之地命名為——武威。

如今的武威,早已遠去了刀光劍影,戰馬嘶鳴,最知名的便是出土於雷台漢墓,並被列為中國旅遊標誌的——馬踏飛燕。其實,武威還有中國「石窟鼻祖」之稱的天梯山石窟、始建於元代見證「涼州會盟」的白塔寺、擁有「隴右學宮之冠」美譽的文廟、將大漠風光和草原風情以及園林雅趣共冶一爐的沙漠公園等,諸多人文和自然的豐富旅遊資源有待深度開掘。

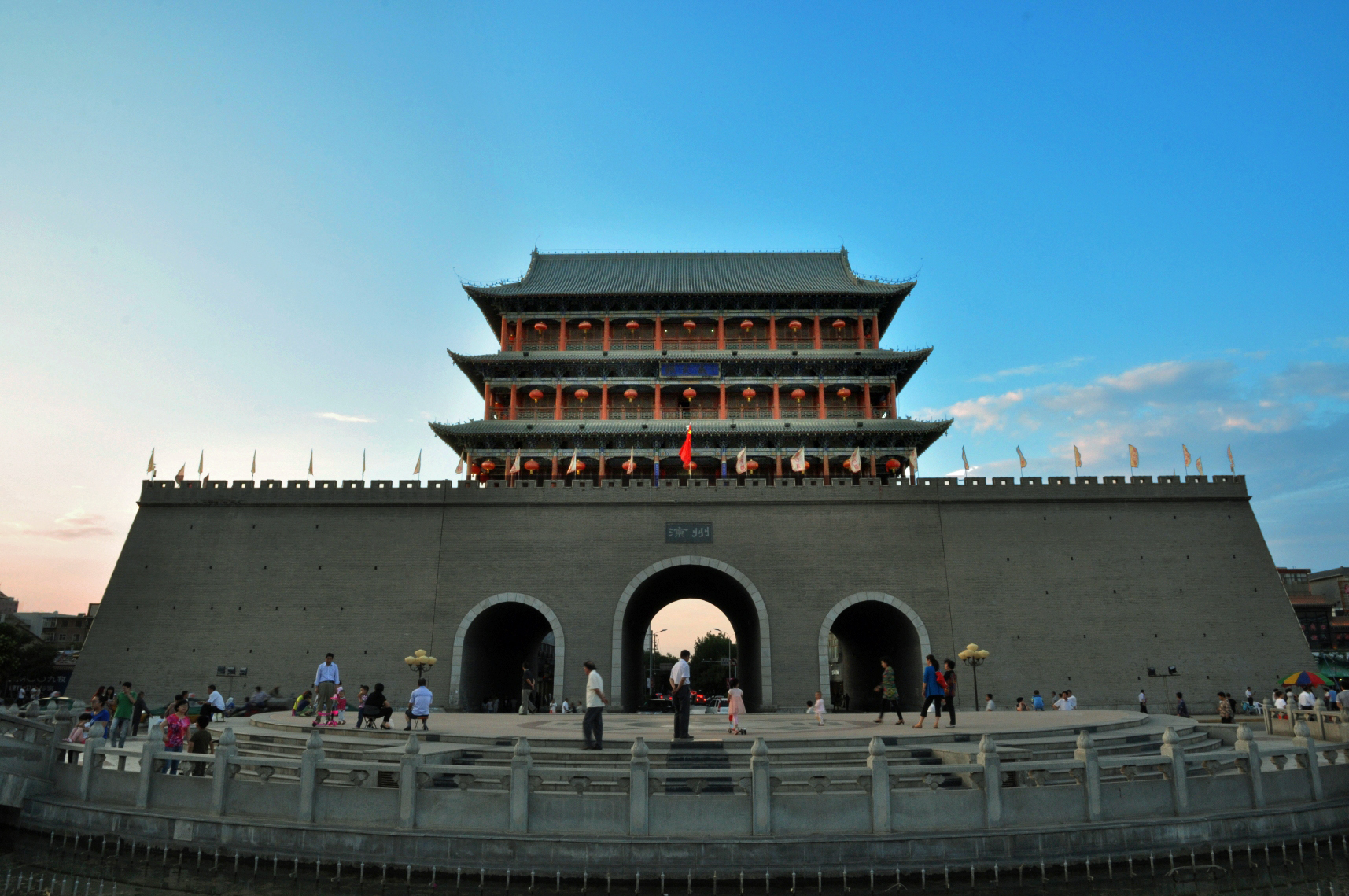

我已經有年頭沒有回家鄉了。原本低矮破舊的車站,已被頗具漢唐風的新站取代。簡潔、大方、厚重,很有西北漢子的精氣神。

朔風清透,蒼穹湛藍。我拾級而下,來到車站前方,選準一個斜側光的角度,取出相機,調試光圈,準備拍攝。就在這時,兩位全副武裝的特警帶著警犬在距離大約十米的地方停止了腳步。可以感覺到,特警正用餘光觀察我的一舉一動,警犬吐著舌頭直視,耳朵一挺一挺地捕捉風中動靜。我隨手拍了兩張,便拉上行李箱走向不遠處的公交車站。

「到哪裏?師傅。」一口熟悉的涼州腔調前來兜攬生意。

「東關街復興路一〇二號。」

「不拉!」

司機吐著煙圈,夾雜著當地粗口,浪笑著走開了。

「不打表,二十。」另一位年輕出租車司機狡黠地笑著兜活兒。

我心知肚明,滿打滿算打表十元左右的路程,車站拉活兒的司機舉著「砍刀」專挑外地生客下手。

「二十就二十!」誰讓我今日心情滋潤。

年關節點,小城早已入戲,城外街道兩旁佈滿花樣百出的白酒廣告招牌,行人倒是相當疏落,偶爾傳來的爆竹炸裂聲,愈發凸顯城外的清淨。

出租車一腳油門直入盤旋路。三兩句地道鄉音,車廂的話匣子便打開了。對二〇〇〇年後完工的武威南城門樓,也就是素有「夜雨打瓦」美譽的凉州昭武門復原工程,司機還能說出個一二三。而對始建於上世紀八十年代中期,後來又進行多次擴建的馬踏飛燕文化廣場,司機師傅便道不出來龍去脈。

「你還真是個老武威。看走眼了!」司機友善地順著話茬走。

「你們不打表坐地起價和拒載的行為都是違法的,出租車可是一個城市的名片。」我瞅準時機,話鋒一轉,將了對方一軍。

「關我啥事,都快過年了!」司機搖開車窗,猛吸一口涼氣,用力吐出一口痰。

秀才遇到兵——有理說不清。估計再與這位老兄對談生命的無常與詩和遠方,大概率是雞對鴨講自討無趣。我呵呵笑著緩解尷尬,眼珠卻在彎道超車沒話找話。

行車路線總是沿著環城路走,我便問為何不進市區,順便也可以欣賞一下街景。司機提高嗓門說,過了臘月二十三,就算平時省吃儉用的大媽也變身購物狂,現在就是一桶涼水也能賣出好價錢。滿大街烏央烏央都是兩眼放光的採購大軍,進去容易,出來可就難了。你把景致看爽了,我一天就少跑幾十個元,還指望著春節前後多弄幾個錢錢兒。

談話間,司機將方向盤旋了多半圈,便進入我曾經日日穿梭的東關街。有關這條街的所有記憶,就如樹木的年輪,歲月愈久,在心底的輪廓反而愈發清晰。

相比於車水馬龍的鬧市,東關街算是郊區了,不過原本狹窄的街道已被雙向四車道的寬闊柏油大馬路取而代之。記憶中的矮牆,灰瓦,平房都被徹底抹去,鱗次櫛比的建築錯落有致地順著街道兩邊依次排開。當年鋪天蓋地,浩浩蕩蕩的自行車大軍也被歷史的車輪超越。眼前明明暗暗,深深淺淺劃過的光影,是鮮艷明亮的公交車和款式各異的私家車、電動車。大都市特有的現代範兒確是越來越足了,但擠壓在我心底「日暮鄉關」的煙火氣卻始終無處安放。一路走來,沿途涉入眼簾的家鄉景致遠不如記憶中的味道濃烈醇厚。

清早上火車站,

長街黑暗無行人,

賣豆漿的小店冒著熱氣。

從前的日色變得慢,

車,馬,郵件都慢

……

木心的詩歌《從前慢》不知怎的擁堵在胸腔,無法覓得釋然通道。曾經簡簡單單的慢生活,已是遙不可及的饕餮盛宴,奢華精美的滿漢全席。

「我家住在黃土高坡,大風從坡上刮過……」不知哪家商場的高音喇叭橫空躥出一首充滿西北野性的旋律,歲月感如轟隆隆的雷聲滾滾而來,將蹚了幾年江湖渾水,撈了些浮名,正在浮想聯翩的我一把拽回現實。是啊!我家住在黃土高坡,家是甚麼?一個屋簷,一頭肥豬,便是普羅百姓吃喝拉撒睡的全部家當。

「到嘍!」隨著師傅長長的一聲吆喝,夢裏無數次走進的家就真實地橫在眼前。車門打開瞬間,刺骨寒風劈頭蓋臉衝撞過來,司機緊催著關門關門。

路的盡頭,一身素裝的母親靜靜守候著,莫名的酸楚頓時哽住了我的喉嚨,雙腳也好似灌了鉛寸步難移。立在風中的我努力望過去:母親佝著腰,拄著拐杖,單手搭在前額,也正在向路這頭的我努力望過來……

(本文圖片為作者提供)

淵懿簡介:本名袁疆才。西北邊陲呼喊著跌落人間,隴上人家馬不停蹄野蠻生長。當下,垂釣香江,文字覓春風。