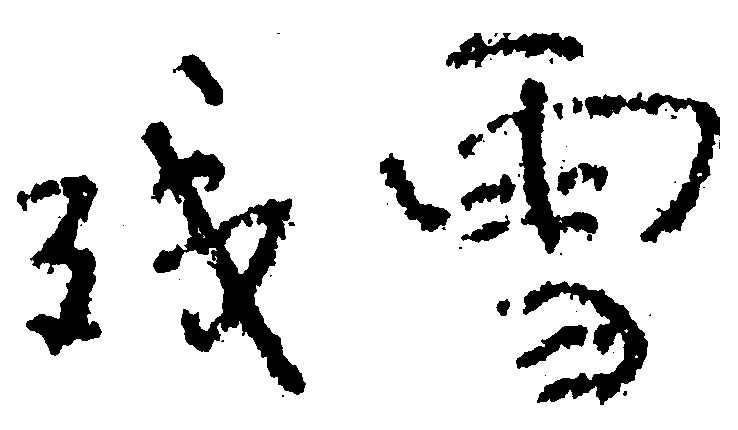

殘雪

殘雪

中國當代作家

我從三歲的時候起就熱衷於表演。但是在我小的時候,那種表演是很特別的——我在腦海裏進行表演。因此沒有任何人知道我所上演的戲劇。

有時候,一個人呆在房間裏時,我就開始表演了。我家裏起火了,到處是煙,而我外婆生病了,行動不便,我攙扶著她,同她一道跑出了房間。我們兩個人多麼快活啊!

有時候,在半夜,一隻老虎在後面追我。我跑啊,跑啊,跑得喘不過氣來。然後我閉上眼睛,對自己說:「跳!」我真的從懸崖上跳下去了。但我知道我不會死。當我醒來時(我總是在關鍵時刻醒來),我發現我活著。

我上小學的時候到了。我的老師是一位很窮的年輕男老師,他的外貌不好看。似乎沒有年輕女人樂意嫁給他。我坐在教室裏聽他的課,但我在走神。我想幫助他,使他快樂。有一天,我寫了一篇很漂亮的作文。作文寫得如此之好,以致在學校裏引起了轟動。人們相互詢問:「她是誰的學生?」「文老師的學生!文老師的學生!」文老師和我多麼快樂,我們去操場上散步。我們說呀說呀……當然這種事在真實生活中並沒有發生。

當我長大起來時,那些表演就持續得更久,情節更複雜了。

到了十三、四歲,我就開始讀小說與科幻小說了。有些書籍很不錯。讀了小說後,我很想愛上某個人。但哪裏有人可以讓我愛?我家很窮,當局已經讓父親去勞動教養了(在圖書館做清潔工)。平時,當我外出遇見別人時,大部分人都給我白眼。此外,我已經失去了上學的機會!

所有這些意味著我只能同周圍的兩三個女孩有來往。於是,大部分時間我都呆在家裏。我每天去一個小食堂買飯回來吃,一天兩次。一天(那是一個陽光燦爛的日子),我從食堂回來時,看見一個健康的男孩在操場上打籃球,他看上去比我年紀大一點,我覺得他很漂亮。我的臉因為害羞而漲紅了。當然,他根本沒注意到我——男孩們總是那樣的。到了夜裏,躺在黑暗中,我開始表演我和他的「邂逅」。我是如此的興奮,我們在一塊的情景反反覆覆地出現。我設計出種種的情節,在這些情節裏,我和男孩總是面對面地在交談著。

我的天堂生活延續了整整一個夏天。我每天都要經過操場,我仔細地傾聽跳動的籃球發出的響聲,當我傾聽時,我不敢朝那個方向轉過我的臉,我必須裝作我一點兒都不注意他。他是多麼敏捷而有活力啊!他的身體多麼美!昨夜我還同他一塊在公園裏呢。我們坐在草地上,看鴿子從天上飛過。像那個時代的所有少年一樣,我們不敢相互觸摸,我僅僅用目光觸摸他。

時間飛逝,有一天,他不再出現在操場上了。他永遠不再出現了。但我的表演又延續了一年。

我直到三十歲才開始寫作。那之前我做過「赤腳醫生」,街道小工廠的工人,還當過代課教師。我成為作家之前的最後一份工作是個體裁縫。我為什麼學習做服裝?一個原因是我和丈夫都想賺錢來養活小孩和自己。最主要的原因卻是我要更多一點錢來維持我的寫作——表演。表演是我從孩童時代開始的理想,我從未有哪怕一瞬間忘記這件事。我丈夫支持我實現我的理想。時間就是金錢。

我們倆同時開始根據裁剪書學習裁剪和縫紉。我們每天從清晨工作到半夜。半年之後,我倆成了裁縫。我父親的那套房子變成了我們的工場。我們甚至僱用了三個幫手,不久就開始賺錢了。那是一九八三年。在城市裏,那時只有少數人幹個體戶。但我們成功了。

就在我們成功的同一年,我開始在縫紉機上寫小說。有一件奇怪的事發生了,這就是,我發現我在寫小說時不需要事先思考情節與結構,不論是很短的還是較長的作品都一樣。我只要一坐下來就可以寫,從來不「考慮」如何寫。白天裏,顧客來來往往,總是打斷我的寫作。我的時間是破碎的:十分鐘,十五分鐘,最多半小時。到了晚上,我那四歲的頑皮的兒子幾乎佔去了我的全部時間。然而就在這些十分鐘,十五分鐘,或半小時裏,我居然寫出了一個小長篇——我的處女作。作品中的情節十分連貫,是一個完美的整體!

我是如此的吃驚,我沒料到我能夠做到這樣:當我想要表演時,我就表演;當我決定停止時,我就可以停止。但事後我又可以隨時回到那種意境,這是多麼奇怪的事!我想也許我有點像古代的詩人,他們喝著酒,到野外的風景中去寫詩。就好像他們想寫就能寫。但我又不完全同他們一樣,因為好像有種邏輯的力量在推動我的筆,我寫下的任何詞或句子都是「正確的」,不可能犯錯誤。所有的情節與對話都是那麼貼切,那麼美,正如我孩童時代的那些表演!同那時的唯一區別是,現在我的表演是更加頭腦清醒,內含著更大的決心了。

也許我就像美國的舞蹈家鄧肯,我的表演是世界上最自然的事,不需要事先設計。當我不再需要為金錢操心時——那是我創作了五年之際——我就給自己定下了一條規則:每天創作一小時。這個時間通常在上午(有時也在晚上),當我跑完步之後。剛好一小時,不多也不少。無論我是寫短篇還是長篇,我總是提筆就寫,流暢地寫完一小時,之後便不再作任何修改了。在寫之前我只需要想一兩分鐘,第一個句子就會出現。第一句帶出第二句,然後第三句……啊,我多麼快樂!

越寫得越多,我越想寫。我的小說王國變得越來越大,它的邊界向各個方向延伸。我漸漸地明白了,這是靈魂和肉體交融時的舞蹈,這種舞蹈是停不下來的,永遠停不下來。我身上所發生的另外一件事是自從我開始正式的表演之後,我的個性發生了大大的變化——我變得越來越明朗了。我一貫熱愛世俗生活,而現在,我對生活的愛愈發加深了。每一天的日常活動都變得如此美好:在廚房裏做飯;在房間裏打掃衛生;洗衣服;幫助兒子完成家庭作業;去菜場裏買菜;舉著雨傘在雨中跑四公里……我的日常生活獲得了完美的節奏,我的身心充滿了活力。我感到我過著一種雙重的生活。我的日常生活給我的表演生活提供能量;我的表演生活給我的日常生活賦予意義。我深愛這二者,實際上我將這二者看作同一件事的兩個方面。直到今天我還是這樣看。

有時我會回憶我孩童時代的表演,於是我會問自己:為什麼會發生表演?為什麼只有它們給我帶來最大的快樂?後來,當我漸漸變老時,我就知道了答案:這是因為我想要活得充分,因為我想要我的身體和靈魂一道起舞。我是大自然的女兒,一個如此靈敏的女兒,甚至在不到三歲時就聽到了母親的呼喚。那呼喚來自黑暗的深淵,很少有人能夠聽到它,而我聽到了。當我成年時,這種特殊的能力卻給我帶來了巨大的責任感和義務感。

在我的寫作生涯中,我有過這樣的經驗,這就是除了我自己以外,還有一些人在他們年輕的時候也聽到過大自然的召喚,但他們沒有聚精會神地去聆聽這種聲音,所以他們錯過了它,再也聽不到它了。舉例說,在八十年代的中國,有幾位作家寫出了非常美麗的實驗小說,但三四年之後,他們都轉向了傳統的寫作。對於一位作家來說,要自始至終全神貫注於這種特殊的表演活動是非常困難的。世俗生活中的誘惑太多了,如今一位著名作家想要獲得金錢和名聲是很容易的——只要拋棄實驗創新,選擇現實主義講故事的老舊方法,或嘗試寫電影和電視劇。幾乎我所有的曾經的同路人都選擇了那條寬敞的大路。

然而我相信我自己是不同的。從一開始我就只為理想而寫作。那麼對於我,理想的生活是什麼樣的呢?我認為應該這樣:每天表演一次,決不無故停演;讀美麗的書籍;享受日常生活——性,美味的食物,舒適的衣服,鍛煉身體。簡言之,我要使我的生活總是快樂,使我的心靈和肉體對於世界充滿好奇心。那也意味著我必須保持身體的健康。錢是重要的,因為它能買到時間,延長我的生命(我有嚴重的風濕病)。但我總是懂得我要過一種值得我過的生活。

我為自己感到自豪,因為我這種表演需要很大的才能和勇氣,很少有人能像我這樣持續下去。對於我這類作家來說,靈感並不是唯一的,除了靈感,你還得具備一種強有力的理性能力,因為你必須進行一種特殊的思考,這種思考不是通常的推理,我將其稱之為「物質性的推理」。也許這聽起來有點神秘,但看看我每天的表演以及我孩童時代的表演吧,也許你會獲得一些線索。

「物質性的推理」不僅僅是思索,它更是實踐。那也是為什麼我將它稱之為「表演」的原因。在表演的氛圍裏,當你運動你的肢體時,你的行動遵循著嚴格的邏輯性,你通過你的感覺體驗到邏輯的結構。你越進行實踐,結構就呈現出越多的形式。就我的經驗來說,假如你渴望看見那種結構,你就必須經常進行操練。如果你對自己放鬆了,很可能一兩年內那結構就會完全消失。這種事發生在我的兩三個同行身上。當他們年輕的時候,他們在實驗小說的創作方面才能都很高。我想,大自然對於人類是公平的,她總是給予你自己配得上的禮物,一些人於不知不覺中將它丟失了。

如今,除了一年參加一兩次文學活動,我幾乎每天寫作。寫作給我帶來強烈的自信,使我的身體保持健康。我感到我的生活正在變成某種音樂。每天早上我睜開雙眼,我都看到太陽以不同的方式升起。對於我來說,每一天都是嶄新的一天!

白天裏,我通常研究西方哲學和文學。到了晚上八點左右,我就表演一次(十年以前我將表演的時間改到了晚上。)表演持續一小時(大約寫一千字),但有時四十五分鐘就夠了。我看著筆記本上寫下的詞和句子,(從一開始,我就是將小說寫在筆記本上),發現它們是如此的整潔。而在平時,當我簽合同或寫信封時,我的書寫總是很醜陋,而且經常寫錯。我的所有的筆記本上的手稿的字跡都是清晰而又有韻律的,錯誤極少。它們構成美的整體。當年,在開始的時候,我並不知道我能這樣寫,是大自然賦予了我這種能力,她讓我進行美麗的書寫。實際上,我一年比一年老,當我書寫時我的手會發抖,但只要開始表演,詞語和句子就彷彿聽到了召喚,變得充滿了活力!

(本文圖片為資料圖片)